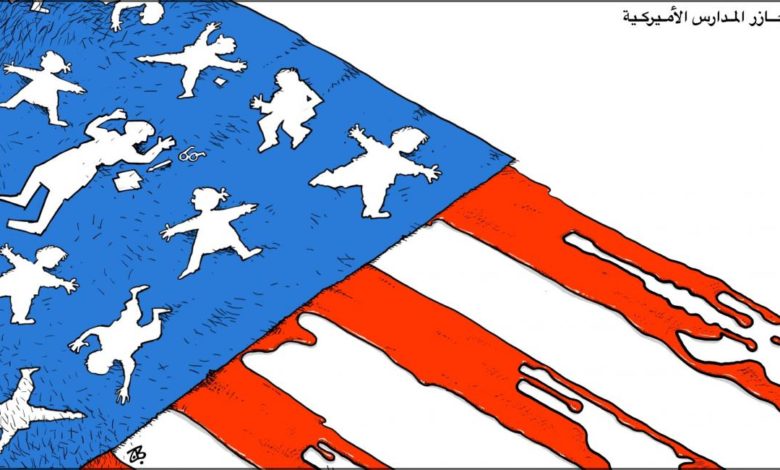

مباشرةُ بعد المجزرة المروّعة التي ارتكبها شاب في مقتبل العمر في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي، جنوب ولاية تكساس، قتل فيها 19 طفلاً وشخصين بالغين، على الأقل، خرج الرئيس الأميركي، جو بايدن، متسائلاً “متى، بحق الربِّ، سننهض ونقف في وجه لوبي السلاح؟”. تبعه الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، والذي في عهده وقعت مجزرة أخرى مروّعة في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، في ولاية كونيتيكت، عام 2012، ذهب ضحيتها 20 طالباً وستة معلمين، قائلاً إن الولايات المتحدة تقف “مشلولة، ليس بسبب الخوف، ولكن بسبب لوبي السلاح، وحزب سياسي (الجمهوري) لم يبد أي استعداد للتصرّف بأي طريقة قد تساعد في منع هذه المآسي”.

ما يعنيه بايدن وأوباما واضح، إذ إن المجرم ما إن بلغ الثمانية عشر عاماً من عمره حتى سارع إلى شراء بندقيتين هجوميتين نصف آليتين، استعمل إحداهما في جريمته. وحسب التعديل الدستوري الثاني، يحقّ لأي شخص اقتناء السلاح وحمله، إلا في حدود ضيقة جداً، ذلك أن لوبي السلاح النافذ في أميركا يعرقل فرض إجراءاتٍ تقييدية حازمة وفاعلة، حتى ولو كانت على أساس فرضياتٍ من قبيل الصحة العقلية أو النفسية لمشتري السلاح، كما أنه يرفض أي قيودٍ على الأسلحة الهجومية نصف الآلية. ويجد لوبي السلاح دعماً كبيراً من الحزب الجمهوري، الذي يجادل أن الحل لا يكون بالتعدّي على التعديل الدستوري الثاني وفرض قوانين وإجراءات مشدّدة على شراء الأسلحة واقتنائها، كما يريد الديمقراطيون، بل في وضع مزيد منها في أيدي الناس للدفاع عن أنفسهم

بعيداً عن الخوض في تفاصيل فلسفة الحزبين في مسألة حرية اقتناء السلاح وضبطه، الحقيقة التي لا مراء فيها إن الولايات المتحدة تعاني من جائحة فوضى سلاح، بكل أنواعه وأصنافه ودرجة خطورته، والذي يفوق عدد قطعه بين أيدي الناس حجم سكان البلاد، في حين يتجاوز عدد المجازر العشوائية فيها، بسبب هذه الفوضى، ما يقع في أي دولة أخرى. ولا يقف الأمر عند حدود وجود لوبي سلاح قوي في أميركا وتواطؤ حزب سياسي رئيس معه، بل يتعدّى الأمر ذلك إلى بنية الثقافة الأميركية، وبنيتي النظامين السياسي والرأسمالي الأميركيين.

على مستوى البنية الثقافية، من السهل هنا أن نحيل إلى ثقافة العنف التي تنشرها “هوليوود”، وتعلي من شأنها. ولكن الأمر أعمق من ذلك وأخطر، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعديل الدستوري الثاني، والذي ينص على: “وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أيّ ولاية حرة، ولا يجوز التعرّض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها”. صودق على هذا التعديل في ديسمبر/ كانون الأول 1791، ضمن وثيقة الحقوق التي تتكون من عشر تعديلات، الهدف منها إنشاء الحقوق الفردية وتوسيعها، والحد من سلطة الحكومة. المفارقة هنا، حسب أنصار هذا التعديل، أن “الآباء المؤسّسين” أرادوا أن يحصّنوا “حق” المواطنين في حماية أنفسهم ضد الحكومة وأي تهديد آخر لحياتهم وممتلكاتهم ورفاهيتهم وحرياتهم الشخصية. ولذلك، المسألة متصلة ببنية ثقافية صلبة لدى قطاع واسع من المواطنين الأميركيين تتعلق بتعريفهم لحرياتهم، وهذا ما يُعَقِّدُ من فرض أي إجراءات تقيّد حق التسلح الشعبي أو مستواه.

على مستوى البنية السياسية، يكفي أن تعلم أن لوبي السلاح في أميركا، وواجهته الأبرز “الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة” (National Rifle Association of America)، التي تأسّست عام 1871، يصرف عشرات الملايين من الدولارات سنوياً للضغط والتأثير على أعضاء الكونغرس بشأن قوانين الأسلحة. وحسب المعطيات، بلغت ميزانية “الاتحاد ..” القومي وحده، 250 مليون دولار، عام 2020. وتتراوح عضويته بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص. وهو ينفق، بشكل مباشر ورسمي، ثلاثة ملايين دولار سنوياً، على شكل مساهماتٍ تقدّم للحلفاء من أعضاء الكونغرس، وغالبيتهم العظمى جمهوريون، للتأثير على السياسة الأميركية نحو الأسلحة محلياً. ومع ذلك، المبالغ الحقيقية التي ينفقها لوبي الأسلحة، عموماً، أكبر من ذلك بكثير، ولكنها تتمُّ عبر لجان العمل السياسي والمساهمات المستقلة التي يصعُب تتبع مصدرها. ووفقاً لتقرير OpenSecrets، وهي منظمة غير ربحية تتعقب الإنفاق في السياسة الأميركية، فقد دفعت الجماعات المؤيدة لحرية التسلح في أميركا 171.9 مليون دولار ما بين أعوام 1998 – 2020، وذلك من أجل الضغط والتأثير المباشر على التشريعات المتعلقة بالسلاح. كما قدّمت هذه الجماعات 155.1 مليون دولار في فترة عشر سنوات، ما بين 2010 – 2020، عبر ما يسمّى الإنفاق الخارجي، بمعنى دعم مرشّحين معينين، من دون التنسيق معهم بشكل مباشر، عبر إعلانات انتخابية، وما شابه ذلك.

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، إذ تؤكّد المعطيات أن لوبي الأسلحة هذا متحالفٌ مباشرة مع مصنّعي الأسلحة، وهنا يمتزج السياسي مع الرأسمالي. حسب تقرير أعدته شركة IBIS World، عام 2018، بلغ حجم عائدات هذا التحالف، حينها، 28 مليار دولار، منها 11 مليار دولار لمتاجر الأسلحة، و17 مليار دولار لمصنّعي الأسلحة والذخائر. وتتضاعف هذه العوائد مرّات ومرّات إذا أضيفت إليها قطاعات أخرى مرتبطة بها، مثل شركات التزويد بأجهزة الإنذار، والتي تدرّ سنوياً 25 مليار دولار، وشركات الحرّاس الأمنيين، والتي توظف 1.1 مليون حارس أمن. كما تنفق المدارس الأميركية، سنوياً، 2.7 مليار دولار على الإجراءات الأمنية، في حين بلغ متوسّط الإنفاق الحكومي على الأمن الداخلي المحلي 65 مليار دولار سنوياً ما بين 2002 – 2017.

وفي إشارة أبلغ إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين مشتركون في تأبيد هذه الكارثة، مع مسؤولية أكبر على الحزب الجمهوري، يكفي أن يشار هنا إلى تقرير صدر هذا العام عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أكد أن الولايات المتحدة لا تزال تتربّع على عرش تصدير الأسلحة عالمياً، وبهامش كبير عن أقرب منافسيها: روسيا. بلغ حجم الصادرات الأميركية من الأسلحة 138 مليار دولار عام 2021، بنسبة تراجع وصلت إلى 21% عما كانت عليه خلال إدارة دونالد ترامب (2017 -2021) والتي كانت تقدّر بـ 175 مليار دولار، ذلك أن إدارة بايدن قيّدت تصدير أسلحة هجومية للسعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن، كما شدّدت من ربط تصدير الأسلحة بحقوق الإنسان. وتعيدنا الحقيقة السابقة إلى خلل في البنى الثقافية والسياسية والرأسمالية الأميركية، إذ إنها بنى عنفية بطبيعتها، ولا يمكن فصل واحدةٍ عن الأخرى هنا.

النتيجة، أميركا هي بؤرة جائحة فوضى السلاح والقتل العشوائي عالمياً، تماماً كما كانت بؤرة جائحة كورونا. ما بين أعوام 1968 – 2017، قتل 1.5 مليون أميركي بسبب انتشار السلاح بشكل جنوني، بما في ذلك الهجومي الآليِّ منه. وهذا العدد أعلى من عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في كل حروب الولايات المتحدة مجتمعة، منذ حرب الاستقلال عام 1775. شهد عام 2020، وحده، مقتل أكثر من 45,000 أميركي بسلاح ناري. وتشير المعطيات إلى مقتل 53 أميركي يومياً بالطريقة نفسها. وذلك كله نتيجة طبيعية لوجود ما لا يقل عن 400 مليون قطعة سلاح في الشوارع، في حين أن سكان أميركا لا يتعدّون ألـ330 مليون نسمة. قارن ذلك بدولة مثل الهند، عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وهي الثانية عالمياً من حيث انتشار السلاح بين مواطنيها، ولكن بفارق هائل عن الولايات المتحدة، إذ تبلغ قطع الأسلحة بين أيدي الناس قرابة 75 مليون قطعة فقط.

باختصار شديد، أميركا تكتوي بالنار نفسها التي تَكْوي بها العالم، عبر صناعة أسلحة الموت والخراب والدمار ونشرهاً محلياً وعالمياً، ولكن الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والجمهوري، على السواء، أجبن من أن يعترفا بهذه الحقيقة، وهما شريكان مع المُرَكَّبِ الصناعي العسكري الأميركي، ولوبيات الأسلحة، في الجريمة.

المصدر: العربي الجديد