بعمليتها التدميرية في فنزويلا، التي تُوِّجت باختطاف رئيس هذا البلد نيكولاس مادورو وزوجته من غرفة نومهما المُحصَّنة، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إضافةً إلى تحدّيها القانون الدولي الذي يصون سيادة الدول، تتحدّى أيّ قوة أخرى في العالم، بعدما عرضت نموذجاً لحرب حديثة خاطفة تعتمد الأسلحة الأشد تدميراً مع التقنيات السيبرانية. وهو ما يجعل الحديث عن عالم متعدّد الأقطاب أمنية لم تتحقق بعد، وإلا لوضعت واشنطن في اعتبارها حجم الاعتراض الخارجي وطبيعة ردّات الفعل في الحسبان. وأمام ذلك، لم يعد أمام الرئيسة المؤقّتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز من خيار سوى التكيّف مع التهديدات الأميركية، وذلك للحدّ من الخسائر والأضرار، هذا إذا استطاعت تلبية طلبات مثل قطع علاقات بلادها مع كل من الصين وروسيا وكوبا وإيران. ولا بدّ أن الرئيسة المؤقّتة قد لاحظت أن ترامب لم يسعَ إلى تنصيب زعيمة المعارضة بديلة لمادورو (لأنها قد قبلت جائزة نوبل للسلام، التي كانت من حقّي، كما قال ترامب)، بما يعني أن واشنطن من جهتها تعمل على التكيّف مع التعقيدات في مراكز القوة داخل هذا البلد اللاتيني، والراجح أن مادورو سوف يبقى رهين محبسه حتى انتهاء ولاية ترامب الحالية.

وقد لوحظ، وسط سيل التعليقات على عملية “العزم المطلق” في كاراكاس، أن هذه التطوّرات التي تشبه برنامجاً تلفزيونياً، كما وصفها ترامب نفسه، قد غطّت على الحرب في أوكرانيا ومساعي إطفائها، وأن زيلينسكي من جهته لم ينجح بعد في انتزاع ضماناتٍ أمنية لبلاده تسوّغ أو تعوّض أيّ تنازلات إجبارية، نتيجة سوء التفاهم الأوروبي الأميركي حول هذه المسألة. ولأن ترامب بات، في هذه الآونة، منشغلاً بأمور أخرى، منها المضي في تنفيذ خطته لنفوذ أميركي أو لإشراف كامل على أرض النفط والذهب في الفناء الخلفي لأميركا. ومن يسوؤه انغماس الإدارة في هذا التوسّع الإمبراطوري، من الأوروبيين وغيرهم، فإن تطوّرات الأيام المقبلة سوف تُنسي المنشغلين بهذا التطوّر أمر فنزويلا، وذلك في غمرة الانشغال المتوقّع (والمنتظر) بسعي واشنطن للاستيلاء على أكبر جزيرة في العالم بمساحة تزيد على مليونَي كيلومتر مربّع، وهي غرينلاند الواقعة بين القطب المتجمّد الشمالي والمحيط الأطلسي، والغنيّة بالمعادن النادرة وبالنفط والغاز، ويقطنها 57 ألف نسمة يتمتّعون بحكم ذاتيٍّ مُوسَّع، فيما تبسط الدنمارك سيادتها على الجزيرة. يتحدّى ترامب الدنمارك، العضو في حلف الأطلسي، ويتحدّى معها بقية الأعضاء الأوروبيين في الحلف، بمن فيهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. وقد عرض الرجل على الدنمارك شراء الجزيرة، وتلقّى جواباً بأنها ليست للبيع، ما سيضطره للبحث عن وسائل أخرى لامتلاك الجزيرة. فمنطق الإمبراطوريات هو الحاكم والنافذ، وواشنطن مركز الإمبراطورية ترفدها 150 قاعدة عسكرية في أنحاء العالم، بما في ذلك تسهيلات عسكرية تتمتّع بها داخل غرينلاند نفسها في قاعدة باسم “ثول” (مطار بيتوفيك) على أرض الجزيرة. وتتمنّى كوبنهاغن أن يكون ترامب يمزح، غير أنه لا يفعل ذلك في مسألة تتعلّق بما يعتبره حاجةً استراتيجية لبلاده.

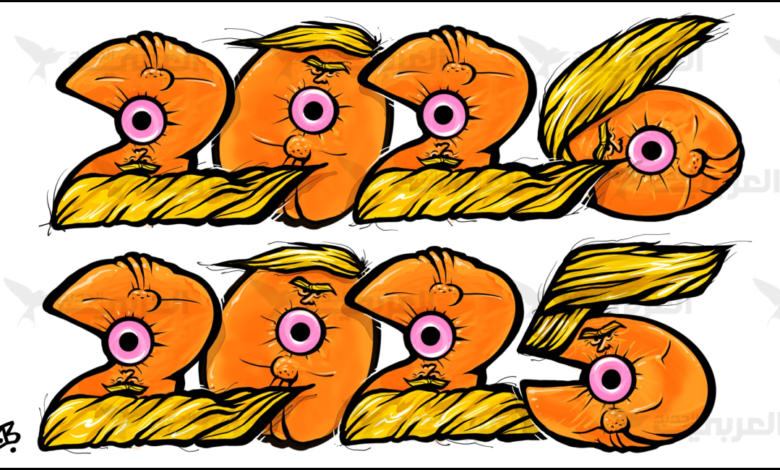

يجد ترامب أن أفضل وسيلة لترجمة نزعته السلمية تتمثّل في التوسّع وبسط السيطرة المباشرة وشبه المباشرة، من دون أن يعيقه عائق

سوف ينسى الأوروبيون، ولو مؤقّتاً، فنزويلا، فلطالما انغمست واشنطن بتدخّلاتٍ في حديقتها الخلفية. أما الآن فإن الهدف هو تلك الجزيرة النائية المُصنَّفة بأنها أوروبية، والمُصنَّفة جغرافياً بأنها أقرب إلى أميركا الطبيعية وفق “ويكيبيديا”. على أن الأمر سيستوقف المراكز الدولية الأخرى؛ فترامب يجد أن أفضل وسيلة لترجمة نزعته السلمية تتمثّل في التوسّع وبسط السيطرة المباشرة وشبه المباشرة، من دون أن يعيقه عائق، بما في ذلك مقولة العالم متعدّد الأقطاب، أو التذكير بأحكام “القانون الدولي”. فالإدارة الحالية تنظر بأقل قدر من الاعتبار لكل ما يتّصف بصفة دولية، حتى إن البيت الأبيض يستعدّ لإخراج أميركا من عضوية 66 منظمة دولية دفعة واحدة، بينها 31 منظمة ذات صلة بالأمم المتحدة، من أجل التوقّف عن المساهمة في تمويلها وضبط النفقات. أما ما يسمّى التعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات، فليذهب كل منهما إلى الجحيم، بينما عمد ترامب في ولايته الأولى إلى الخروج من منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والثقافة (يونسكو) ومن اتفاقية المناخ.

العالم بات مهدداً بالفوضى ولن تكون أميركا بمنجاة من هذا الاضطراب

… هكذا يشنّ الرجل حملته للتغيير، فأميركا لا تعبأ بأعدائها وخصومها، وإن كانت تحسب حساب الصين، ولم تعد بحاجة إلى أصدقائها وحلفائها، باستثناء إسرائيل ذات النفوذ الذي لا يُضاهى على صانعي القرار في الداخل الأميركي. وإسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أيّدت غزوة كاراكاس. أما الأوروبيون فعليهم أن يثبتوا احترامهم لواشنطن عبر التسليم بـ”حقها” في امتلاك غرينلاند، وأن يضغطوا على كوبنهاغن من أجل تلبية طلب البيت الأبيض حتى لا تضطر واشنطن لانتهاج وسائل أخرى. ولا حاجة للحديث عن مقتضيات العلاقة بين دول حلف شمال الأطلسي، فأميركا هي زعيمة هذا الحلف وقائدته، وللقيادة أن تقرر ما تشاء. وتلك هي عقيدة ترامب، الذي يدير السياسة الخارجية لبلاده كما يدير إحدى شركاته، ويجعل الكونغرس يلهث وراءه في التنازع على الصلاحيات بشأن شنّ حروب في الخارج.

ومع ذلك، على الأغلب أن ردّات الفعل الداخلية هي التي ستكبح ترامب في نهاية المطاف، وليس الضغوط الخارجية أو العالم متعدّد الأقطاب. فموسكو، رغم مكابرتها، لا تجد طريقاً لإنهاء حربها الطويلة المدمّرة على أوكرانيا، وهي تحتاج إلى ترامب وليست في وارد توسيع الخلافات معه. أما الصين فلا تخضع للابتزاز، وتعتصم بالصبر حيال تايوان، وتنغمس في تطوير قدراتها الفائقة، ولا تستجيب لداعي الحرب بسهولة.

وإذا كان العالم (وبالذات العلاقات الدولية) بات مهدداً بالفوضى، فإن أميركا ذاتها لن تكون بمنجاة من هذا الاضطراب؛ ففيما الشقّة تتّسع بين ترامب والديمقراطيين، إذ يُنظر إليهم أعداءً لا منافسين أو حتى خصوماً، فإن حزبه الجمهوري يتّجه إلى مظاهر انقسامية نتيجة تضخّم النزعة الرئاسية الفردية في اتخاذ القرارات، وسلوكه السياسي الذي يبثّ رسالةً مفادها أن الحزب بحاجة إليه، وليس الرئيس من يحتاج إلى الجمهوريين، وعلى نحو قد يتحوّل معه شعار “أميركا أولاً” إلى “دونالد ترامب أولاً”، مع ما لذلك من تداعيات.

المصدر: العربي الجديد

ضمن الأجندة الترامبية الجديدة التي إنطلقت من أمريكا أولاً لتصل الى “ترامب” أولاً بدأ الإنقسم العالمي ينخر بالمجتمع الأمريكي ، ليكون ترامب يرى بأن لالديمقراطيين أعداء وليسوا منافسين أو خصوم سياسيين ، لتتّسع شقة الخلاف مع الديمقراطيين، وحتى حزبه الجمهوري يتّجه إلى مظاهر انقسامية نتيجة تضخّم النزعة الرئاسية الفردية في اتخاذ القراراـ .