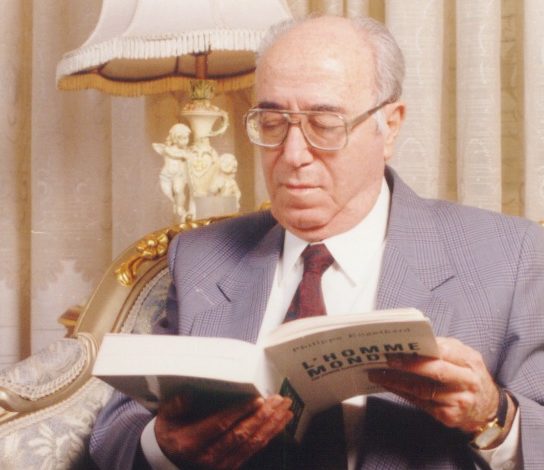

أكتب اليوم عن رجلٍ لم يكن عابراً في حياتنا السياسية والفكرية، بل كان واحداً من أولئك الذين صاغوا بوعيهم وقلقهم وصدقهم مع أنفسهم ومع الناس مساراً مختلفاً في فهم القومية والديمقراطية معاً. أتحدث عن الراحل الكبير الدكتور جمال الأتاسي، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا، الذي بقي حتى آخر لحظةٍ في حياته وفي نضاله مؤمناً بأن الديمقراطية ليست ترفاً ولا زينة للنظام السياسي، بل شرط الوجود الصحيح للدولة الحديثة، وطريق الأمة إلى النهضة. وحين أكتب عنه فإنني لا أسرد مجرد سيرةٍ عابرة، بل أعرض وجهة نظرٍ أعتبرها واحدة من أثمن ما أنجبته الحياة السياسية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، لأنها قرأت الديمقراطية قراءةً قوميةً واقعية، وربطت بين تحرير الأرض والإنسان، بين الوحدة والحرية، بين العدالة والحق في التعدد والاختلاف.

لقد كان جمال الأتاسي بالنسبة لي ولأجيالٍ من السوريين والعرب صورة المفكر المناضل الذي لا يساوم على المبادئ، ولا يغرق في شعاراتٍ عامة دون أن يحاول أن يصوغ لها أطراً عملية قابلة للتنفيذ. حين أقرأ خطابه الأخير في المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في دمشق في آذار/مارس 2000، قبل رحيله بأيام قليلة، أشعر أنني أمام وصيةٍ فكرية وسياسية نادرة. قال بوضوح: «التغيير الديمقراطي لا ينزل من فوق، بل يصدر من المجتمع، وبإطلاق الحريات العامة والحراك السياسي». هذه الجملة التي تكثّف تجربته كلها، تنبض في داخلي كلما واجهت سؤال الديمقراطية في واقعنا العربي. فهو لا يرى في الديمقراطية هبةً من حاكمٍ أو من سلطةٍ متعالية، بل فعلا مجتمعياً متراكماً، يخرج من وعي الناس وتنظيمهم وإصرارهم على أن تكون السلطة خادمةً للمجتمع لا وصيّةً عليه.

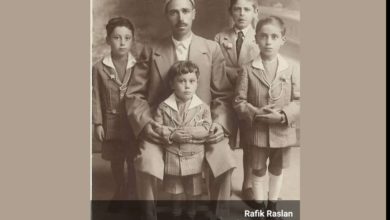

لكن الأتاسي لم يصل إلى هذه الخلاصة دفعة واحدة. فقد بدأ حياته في صفوف حزب البعث، وكان من أبرز منظريه ومفكريه في الخمسينيات والستينيات. البعث آنذاك كان يعد الناس بالوحدة والحرية والاشتراكية، وكان الأتاسي يؤمن بهذه الثلاثية إيماناً صادقاً. غير أن التجربة الحزبية تحولت تدريجياً إلى شيء آخر، إذ رأى بعينيه كيف انزلقت الحركة القومية من كونها طاقة شعبية جارفة إلى جهازٍ سلطوي يبتلع الدولة والمجتمع معاً. كان الحزب الذي يفترض أن يحرر المواطن أصبح يسعى للوصاية عليه، وكان الشعار الذي وُلد من أجل العدالة يتحول إلى أداةٍ لإعادة إنتاج الامتيازات. هذه اللحظة هي التي دفعت الأتاسي إلى مغادرة البعث. لم يغادر لأنه كفر بالقومية أو استهان بالحلم العربي، بل لأنه أدرك أن الفكرة القومية ستُجهض إن بقيت أسيرة البنية الشمولية. لقد غادر وفي قلبه قناعةٌ راسخة بأن الانتماء لا يعني الانغلاق، وأن الوفاء للفكرة لا يعني التسليم لمن يرفعون شعارها ويسيئون إليه.

ومنذ ذلك الانعطاف، بدأ الأتاسي يصوغ مشروعه الخاص: القومية الديمقراطية. لم يقطع مع تراثه القومي، لكنه حاول أن يخلّصه من الشمولية. ولذا وجد نفسه أقرب إلى الناصرية، لكن ليس بوصفها «قداسة» سياسية، بل باعتبارها تجربة ثرية في فهم الصراع الاجتماعي وضرورات العدالة. لقد رأى في جمال عبد الناصر قائداً التقط جوهر الصراع الطبقي في مصر والعالم العربي، بين الإقطاع والفلاحين، بين الرأسمال الكبير والطبقات الوسطى والفقيرة. عبد الناصر حين أطلق إصلاحه الزراعي وقرارات التأميم ومجانية التعليم والصحة، كان يدرك أن استقلال الوطن لا يكتمل إلا بالعدالة الاجتماعية، وأن الأمة لا يمكن أن تنهض إذا بقيت قوى الاستغلال تتحكم برقاب الفقراء. الأتاسي نظر إلى ذلك بعين التقدير، فرأى أن عبد الناصر لم يرفع شعار العدالة فقط، بل مارسها على الأرض، وأنه فهم الصراع الطبقي جيداً وربط بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي.

غير أن الأتاسي، وهو الناقد الذي لا يكتفي بالإعجاب، أدرك أن هذا الفهم للصراع الطبقي سيظل ناقصاً إذا لم يُحاط بإطارٍ ديمقراطي. فالقرارات الجذرية التي اتخذها عبد الناصر لصالح الفلاحين والعمال والطبقات الوسطى كانت عظيمة، لكنها جرت في ظل بنية سياسية مغلقة. الأتاسي كان يرى أن مواجهة الاستعمار والرأسمال الكبير نجحت إلى حدّ ما، لكن غياب الديمقراطية جعل التجربة عرضةً للانكسار. لقد أيّد جوهر سياسات العدالة الاجتماعية الناصرية، ورأى أنها أصابت في فهم جوهر الصراع الاجتماعي، لكنه أضاف أن الانتصار فيه لا يكون كاملاً إلا إذا ارتبط بالتعددية والشفافية وسيادة القانون. كان يكرر أن العدالة الاجتماعية بلا ديمقراطية يمكن أن تتحول إلى إدارة مركزية جديدة تُعيد إنتاج الاستبداد باسم الفقراء. بهذا المعنى جمع بين عبد الناصر وماركس، بين العدالة والحرية، بين فهم الصراع الطبقي وتوسيع المجال الديمقراطي.

حين نتتبع خطواته في أواخر السبعينيات، نجده في قلب تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي عام 1979، ورئيساً له حتى عام 2000، ذلك الإطار الذي جمع قوميين ويساريين ومستقلين على قاعدة واضحة: أن التغيير المنشود في سوريا لا يكون إلا تغييراً وطنياً ديمقراطياً، لا انقلاباً فوقياً ولا تمرّداً فوضوياً، بل عقداً سياسياً جديداً يحكمه دستور ديمقراطي ويصون الحريات ويضمن المساواة. وقد كان هذا التجمع محطة فارقة لأنه قدّم صيغة معارضة وطنية مسؤولة، لم تنزلق إلى العنف، ولم تساوم على الحريات. وفي وثائقه التي ما زلت أعود إليها أجد أثر فكر الأتاسي واضحاً: الجمع بين مهمات التحرر الوطني ومهمات التحول الديمقراطي، بين مواجهة التبعية للخارج ومواجهة الاستبداد في الداخل. وحين أقرأ ذلك اليوم، أرى كم كان استباقياً، لأن تجارب العقود التالية أثبتت أن أي تجاهلٍ للبعد الديمقراطي يؤدي إلى انفجارٍ مدمّر مهما طال الزمن.

لقد أصر الأتاسي على أن القومية العربية ليست نقيضاً للديمقراطية. كان يرد على الأصوات التي تزعم أن الأمة بحاجة إلى «قبضة حديدية» أو «شرعية ثورية» تتجاوز الشرعية الدستورية. وأنا أرى أن هذا الإصرار هو ما يميز فكره. لأنه أدرك أن الشرعية الثورية إذا لم تُترجم إلى عقدٍ دستوري ومؤسساتٍ مدنية ستتحول إلى ذريعةٍ لشموليةٍ جديدة. لذلك كان يلح دائماً على دولة القانون، على الفصل بين السلطات، على القضاء المستقل، وعلى دستورٍ يضمن حقوق الأفراد والجماعات بلا استثناء. وحتى مفهوم الهوية الوطنية لديه لم يكن أداةً لإلغاء التعدد، بل إطاراً ينظم الاختلاف ويصونه. فالمواطنة المتساوية هي أساس الدولة الحديثة، وأي مشروع قومي لا يحمي هذه المواطنة يتحول إلى قناعٍ للهيمنة.

وأنا أقرأ مقالاته وشهادات من عاصروه أرى بوضوح أنه لم يقدّم الديمقراطية كقائمة مطالب تقنية فحسب، بل كقيمةٍ إنسانيةٍ وحضارية. فهو يرفض اختزالها في صناديق الاقتراع فقط، بل يجعلها ثقافة مجتمعٍ تُعلّم الناس احترام المختلف، وتُربيهم على التسامح، وتُنشئهم على النقد والمساءلة. الديمقراطية في نظره تبدأ من المجتمع: من نقابةٍ حرة، من جامعةٍ مستقلة، من صحيفةٍ جريئة، من منتدى للحوار. ولعلّ أجمل ما يعكس هذه الروح هو ما حدث بعد رحيله، حين أُسس منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، الذي سرعان ما صار منصةً جامعة لتياراتٍ شتى، قبل أن يُقمع ويُغلق. لقد شعرت حينها أن فكر الرجل لم يمت، بل تجسّد في ساحةٍ مفتوحة للنقاش الحر، ولو لفترةٍ قصيرة. وهذا يثبت لي أن إرث الأتاسي كان وما زال عملياً، لا نظرياً فقط.

إن تجربته بالنسبة لي هي أيضًا مدرسة في «النقد المزدوج». فهو لم يتردد في نقد التجارب التي انتمى إليها وجدانيًا وفكريًا: نقد تجربة البعث حين انحرفت، ونقد التجربة الناصرية حين تحولت بعض وجوهها إلى سلطةٍ فردية، ونقد حتى المعارضة حين كانت تتلكأ أو تنزلق إلى الرومانسية السياسية. هذا النقد لم يكن عدمياً، بل كان هدفه «الاستخلاص» كما كان يسميه، أي تثبيت ما هو صلب في التجربة وتجاوز ما هو مضعف فيها. وأنا أرى أن هذه الروح النقدية هي ما نفتقده اليوم في حياتنا السياسية، حيث يميل كثيرون إلى تبرير كل ما يخص جماعتهم والتشدد مع غيرهم. أما الأتاسي فكان صريحًا مع الجميع، مع نفسه أولًا، ومع حزبه، ومع خصومه أيضًا.

لقد ربط الأتاسي بين الديمقراطية وبين السيادة الوطنية بطريقةٍ شديدة العمق. كان يؤكد أن الدولة التي تخاف من نقاش مواطنيها لا تستطيع أن تحميهم من تهديدٍ خارجي. وأن شرعية النظام الهشة التي لا تستند إلى دستورٍ ولا إلى مشاركةٍ حقيقية تتحول إلى ثغرةٍ تستدعي التدخلات الخارجية وتضعف قدرة البلد على الصمود. وأنا أجد هذا الربط في غاية الأهمية، لأنه يرد على الحجة القديمة التي كانت تقول «لنؤجل الحرية حتى نحرر الأرض». الأتاسي كان يرى العكس: لا تحرير بلا حرية، ولا سيادة بلا مواطنة متساوية، ولا كرامة وطنية بلا كرامة فردية. وهذا المنطق حين أستعيده اليوم أشعر كم كان متقدمًا على زمنه.

لا أنسى أن أشير أيضًا إلى بُعده الاجتماعي–الاقتصادي في فهم الديمقراطية. فهو لم يرها مجرد آليات سياسية، بل كان يربطها دائمًا بالعدالة الاجتماعية. وكان يقول إن الديمقراطية تفقد معناها إذا عاش الناس في ظل ريعٍ فاسد وزبائنيةٍ تبتلع الدولة وفسادٍ يلتهم القانون. كان يؤمن أن اقتصادًا منتجًا شفافًا هو شرطٌ لبناء حياةٍ سياسيةٍ حرة، وأن الريعية والزبائنية هما الحاضنة الطبيعية للاستبداد. وأنا أعتقد أن هذا البُعد في قراءته هو ما يجعلها متكاملة، لأنها لا تفصل بين السياسة والاقتصاد، ولا بين الحرية والعدالة.

حين أكتب عن جمال الأتاسي أشعر أنني أكتب عن ذلك الجسر الذي حاول أن يبنيه بين جيل القوميين الأوائل الذين حلموا بالوحدة والتحرر، وبين جيل جديدٍ يتوق إلى الحرية والديمقراطية. لقد كان يؤمن أن النهضة لا تختزل في شعارٍ قومي أو في سلطةٍ فردية، بل هي مسارٌ معقد يتطلب عقدًا اجتماعيًا حديثًا، يعترف بالمواطن ويُحرره من كل أشكال القهر. وأنا أرى أن الوفاء له اليوم لا يكون بمجرد الاحتفال بذكراه، بل باستعادة روحه النقدية، وبناء مؤسساتٍ حقيقية تعكس ما دعا إليه: دستورًا ديمقراطيًا، قضاءً مستقلًا، انتخاباتٍ حرة، إعلامًا مسؤولًا، نقاباتٍ مستقلة، تعليمًا حرًا، واقتصادًا منتجًا. هذه ليست رفاهيات، بل شروط بقاء الأمة في هذا القرن.

لقد كان الأتاسي في أسلوبه الشخصي مثالًا على ما يدعو إليه. من عاصروه يشهدون أنه كان يجمع بين الصرامة الفكرية والتواضع الإنساني، بين المثابرة على المبادئ والمرونة في السياسة. وأنا أعتقد أن هذا التوازن هو ما نحتاجه اليوم. ليس المطلوب أن نتمسك بالشعارات حدّ التصلب ولا أن نتخلى عنها بدعوى الواقعية، بل أن نعرف كيف نزاوج بين القيم والمصالح، بين المبادئ والسياسة. وهذا ما جسده الأتاسي بصدقٍ نادر.

حين أتأمل واقعي العربي اليوم، وأستحضر قراءته للديمقراطية، أجد أن وصيته لا تزال حيّة. فهو قال بوضوح إن الإصلاح يبدأ من المجتمع، لكن الدولة هي التي تضع قواعد اللعبة العادلة أو تعطلها. قال إن الديمقراطية ليست خيارًا تجميليًا بل قدرُ الدولة العربية الحديثة إن أرادت أن تكون قويةً وعادلة. وأنا أرى أن هذه الكلمات يجب أن تكون بوصلةً لنا اليوم، لأننا إذا تجاهلناها سنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة من الاستبداد والانفجار. الديمقراطية ليست تهديدًا للوحدة الوطنية، بل هي صيانتها. ليست تناقضًا مع الهوية القومية، بل هي شرطها الإنساني. ليست غطاءً للتدخل الخارجي، بل هي حصنٌ ضدّه. هذه هي القراءة التي تعلّمتها من جمال الأتاسي، والتي أراها اليوم أكثر راهنيةً من أي وقتٍ مضى.

إنني حين أختم هذه السطور أشعر أنني لا أكتب عن الماضي، بل عن الحاضر والمستقبل. جمال الأتاسي رحل جسدًا في عام ٢٠٠٠، لكن فكره ظلّ شاهدًا على أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد لإعادة السياسة إلى المجتمع وإعادة المجتمع إلى السياسة. ولعلّ أهم ما أود أن أتركه هنا هو قناعتي الشخصية أن استعادة فكره ليست ترفًا ثقافيًا ولا مجرد وفاء لرجلٍ كبير، بل هي حاجة عملية لنا جميعًا إذا أردنا أن نخرج من أزمتنا الوجودية. فلتكن الديمقراطية التي قرأها الأتاسي ونافح عنها وكتب وصيته الأخيرة بها، مرجعًا حيًا لنا ونحن نعيد التفكير في معنى الدولة ومعنى الوطن ومعنى الكرامة.

هذا النص يفتح نافذة على واحد من أندر العقول السياسية والفكرية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. جمال الأتاسي لم يكن مجرد مناضل قومي، بل كان عقلًا نقديًا عاشقًا للحرية، قرأ القومية من زاوية الديمقراطية، وربط بين العدالة الاجتماعية والحرية السياسية بوعيٍ نادر في بيئة اعتادت الفصل بينهما.

أجمل ما يضيء في سيرته هو هذه القدرة على ممارسة النقد المزدوج: أن يكون وفيًّا لحلمه القومي دون أن يعفيه من المساءلة، وأن يحتفي بإنجازات عبد الناصر دون أن يغفل عن ثغرات التجربة. لذلك يبدو إرثه اليوم أكثر راهنيةً من أي وقت مضى: لا تحرير بلا ديمقراطية، ولا كرامة وطنية بلا مواطنة متساوية.

الوفاء الحقيقي للأتاسي لا يكون بالحنين إليه فقط، بل باستعادة دروسه في بناء عقد اجتماعي حديث، حيث الدولة خادمة للمجتمع لا وصيّة عليه، وحيث السياسة ليست شعارات، بل ممارسة مسؤولة للحرية والعدالة معًا.

تحية خاصة للأستاذ علي بكر الحسيني على هذا الطرح المميز والمستنير الذي يفي حق الرجل وقدره.

الدكتور جمال الأتاسي كاتب ومفكر وقائد سياسي، مسير نضالية وفكرية مشرفة ، ربط بين الديمقراطية وبين السيادة الوطنية بطريقةٍ شديدة العمق، وإن الديمقراطية هي الطريق الوحيد لإعادة السياسة إلى المجتمع وإعادة المجتمع إلى السياسة، ونقد تجارب العمل السياسي ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى.