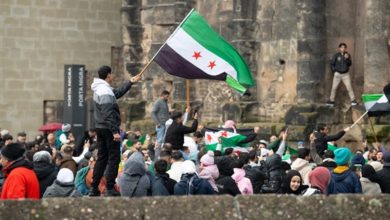

بعد مخاض عسير للثورة السوريّة، انطلقت الثورة في بداياتها بالتحام شعبيّ منقطع النظير في كلّ المحافظات، ورفعت عالياً شعار {واحد، واحد، الشعب السوري واحد}، وانتفض جميع السوريّين من أجل الحرّيّة والكرامة بعد عقود من الاستبداد والفساد، وجميع السوريّين بمختلف أطيافهم التحموا من أجل الخلاص والانتقال إلى بلد ديمقراطيّ، والنهوض ببلدهم، والاعتزاز به. وعلى طريق الثورة، وخلال عقد من الزمان بدأت الانعطافات، وحملت معها كلّ تناقضات النظام البائد، وظهرت الانقسامات، ودخلت في الصراع والحروب فيما بينها، وكان التشتّت والتذرذر قد طبع المرحلة اللاحقة للأشهر الأولى للثورة، وتحوّلت شعارات الثورة إلى صراع المصالح والأجندات التي ارتبط الكثير من قيادات تلك المرحلة بها.. وبدا التراجع والانكفاء بعد السيطرة على معظم الجغرافية السوريّة، ودخول الاتّحاد الروسيّ كعنصر مهمّ تحت مقولة “خفض التصعيد”، في تثبيت النظام الأسديّ، ليطفو على السطح بأنّ كلّ عوامل الثورة تتراجع، وبأنّ الخلاص من النظام القائم بات شبه مستحيل بعد انفتاح الدول العربيّة، وبعض الدول الغربيّة عليه.. وبات من الواضح في ظلّ التشابك الدوليّ أنّ المنفذ الوحيد للخلاص وتطبيق القرارات الدوليّة لا يمكن أن يتمّ إلّا بتوافق دوليّ، لكنّ كلّ المؤشّرات الظاهرة كانت تشير بأنّ هذا التوافق الدوليّ في طريق مسدود.

إلى أن حلّ يوم 29 تشرين الثاني 2024 ودخول قوّات هيئة تحرير الشام إلى حلب، ومتابعة مسيرها إلى دمشق، وإسقاط النظام، وهروب رأس السلطة. كان واضحاً بأنّ هناك قراراً دوليّاً بالخلاص من حكم الأسد وعائلته، وكانت هيئة تحرير الشام رأس الحربة في إسقاطه. في تلك اللحظات كان فرح السوريّين يختلط بدموعهم، وبدأ الناس يحلمون ببلد جديد ودولة جديدة، وبدأ كأس الانتصار يدور في رؤوسهم، رغم عدم تصديقهم أنّ ما تمّ أهو حقيقة أم حلم من أحلام اليقظة؟

في أغلب الثورات، وفي نهاية انتصارها وسقوط الأنظمة فيها، فإنّ عوامل انتكاسات الثورة تكون حاضرة، وقد تكون أكبر من عوامل استمرارها، فمرحلة بناء الدولة من جديد أصعب بكثير من إنجاز الانتصار، بل إنّ الانتصار الحقيقيّ يكون في بناء الدولة، ونهوضها عقب الانتصار، والسوريّون بقدر ما كانوا يخشون من ارتدادات معاكسة للجالسين الجدد في مقاعد الحكم، كانوا يخشون أكثر من الثورة المضادّة التي قد تطيح بكلّ آمالهم، باستبدال استبداد سابق باستبداد جديد بمواصفات جديدة.

نعم إنّ السلطة الجديدة حملت إرثاً ثقيلاً، ووجدت نفسها أمام بلد مدمّر على كلّ الأصعدة، السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.. وشعب ينتظر النهوض به من مستنقع عفن، وقد يئس من الخروج منه، وكان مستعدّاً للإمساك “بالقشّة” للخلاص من الغرق الذي ينتظره.

ومع سقوط النظام السابق فإنّ الفرح الكبير كان يرافقه خوف وخشية وترقّب لما بعد الانتصار، وبدأت رحلة الانتظار لتغيير حياة الناس ومعاشهم نحو الأفضل، ومراقبة كلّ خطوة وقرار للسلطة الجديدة، والسلطة الجديدة بدأت باكورة خطواتها في (مؤتمر النصر) الذي جاء سريعاً وغامضاً، ولم يرسم ملامح خارطة طريق لليوم الثاني، أعقب ذلك المؤتمر الوطنيّ العامّ، والذي جاءت مخرجاته لتؤسّس [قاعدة التعيين] في كافّة المناصب والإدارات، وضمن شعار (من يحرّر يقرّر)، والذي بدأ وانفضّ بعد ساعات، فيما كان الأمل أن يكون هذا المؤتمر جامعاً لكل القوى السياسيّة والمدنيّة، وأن يضمّ كلّ الطيف الوطنيّ، وأن يؤسّس لعقد اجتماعيّ جديد، ويرسم الطريق للمرحلة الانتقاليّة، ويخرج بنتيجة الحوار إلى إعلان دستوريّ يصدر بالتوافق الوطنيّ، لا عن طريق لجنة معيّنة تعييناً، ويصبح نافذاً بدون أخذ رأي الشعب السوريّ وقواه السياسيّة والمجتمعيّة… ثمّ لتأتي انتخابات ما سمّي “مجلس الشعب” ليكون محطّة تضاف إلى المحطّات السابقة، في ابتداع آليّة تستند في عمقها على التعيين، وليس على أساس الانتخاب الحرّ من الشعب. ويبدو أنّ مسألة الانتخاب والترشّح والترشيح عبر نظام ديمقراطيّ – وفق المؤشّرات الحاليّة – يجب نسيانها من القاموس السياسيّ السوريّ؛ وما يؤكّد هذا الأمر ذلك القرار الأخير الذي أصدره محافظ حلب، والذي يقضي بتقسيم حلب إلى خمسة مناطق، يدير كلّ منطقة مسؤول معيّن من محافظ حلب، ليكون هذا القرار الحدث الذي التقطته وسائل الإعلام، وخاصّة الجيش الإلكترونيّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ في تعداد مناقبه، وأهمّيّة هذا التقسيم الإداريّ في تسيير أمور الناس بسرعة، واتّخاذ القرارات عن قرب، والاقتراب من هموم المواطنين… بينما هذا القرار يؤشّر إلى أنّ المسألة أكبر من مسألة الاقتراب من الناس وهمومهم إلى احتماليّة أن يكون هذا التقسيم الإداريّ للمحافظة بديلاً نهائيّاً عن إجراء الانتخابات للمجالس المحلّيّة ومجلس المحافظة.. إذ لا يبقى بعد هذا القرار أهمّيّة لوجود تلك المجالس المنتخبة. وممّا عزّز من توجّه محافظ حلب بهذا الاتّجاه صدور القرار عن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة الذي يقضي بإحداث إدارة عامّة للإدارة المحلّيّة والبيئة ترتبط بالمحافظ وبوزير الإدارة المحلّيّة والبيئة، ويكون لها فروع في المحافظة وفي كلّ منطقة، ويرأسها مدير عامّ بقرار من الوزير، ويكون نائباً للمحافظ. وهكذا يتمّ تعيين مدير عامّ للإدارة المحلّيّة يحلّ محلّ المجالس المحلّيّة المنتخبة التي من المفترض أن تقوم بإدارة المحافظة وفق نظام اللامركزيّة الإداريّة.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ظلّ واقع التعيينات هل سيتمّ إعداد وصياغة الدستور الدائم من خلال جمعيّة تأسيسيّة منتخبة، أم سيتمّ تعيين لجنة لإنجازه استمراراً لقاعدة التعيينات؟؟ أم أنّ مجلس الشعب المعيّن هو الذي سينتج الدستور الدائم كما سينتج تعديل القوانين السابقة والقوانين الجديدة، ويتحوّل إنتاج الدستور إلى مستوى ووزن القانون من إنتاج مجلس الشعب أيضاً.

إنّ الشعب السوريّ لم يقم بثورته إلّا من أجل المشاركة السياسيّة والمجتمعيّة، ولقد عانى لعقود من مركزة السلطة ومركزيّتها، واليوم تغيب التشاركيّة في إدارة الدولة، وانعكاس ذلك على الانتقائيّة والارتجاليّة في اتّخاذ القرارات، وفي تسيير مؤسّسات الدولة وبناها السياسيّة، ممّا يشكّل تغييراً في بنية الدولة، وسياساتها الداخليّة والخارجيّة المنافية لبناء الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة، والمتضادّة مع اللامركزيّة الإداريّة التي تفتح الأبواب للتشاركيّة المجتمعيّة في كلّ مفاصل الدولة، والسير الفعليّ نحو التحوّل إلى نظام سياسيّ جديد يقوم على المؤسّسات الشرعيّة الانتخابيّة، وعلى دستور، وقانون انتخابات عصريّ عبر إعادة إنتاج جديد للمؤتمر الوطنيّ الجامع، بمشاركة جميع الفعاليّات السياسيّة والمجتمعيّة، والذي يؤسّس للتغيير الذي حلم به الشعب السوريّ في الحرّيّة والكرامة والعدالة، وبناء دولة المواطنة المتساوية لجميع السوريّين.

توصيف صحيح لواقع يستبعد المجتمع المدني من المشاركة الفعالة في ادارة كافة شؤونه العامة و منها السياسية و الاعلمية و الاقتصادية… الخ.

علينا ان نعمل على تشكيل قوة شعبية ضاغطة بشكل موضوعي و سلمي للوصول الى المشاركة الشعبية الحقيقية في بناء و نهضة سوريا المستقبل.