كانت الساحة العربية قبل ثورة « 23 يوليو 1952 »، تُعاني من ارتدادات هزيمة الجيوش العربية عام 1948، ومن تآمر بعض الحكام العرب على فلسطين، بالإضافة إلى خواء في الطروحات الفكرية والسياسية. إلى أن كانت ثورة يوليو، التي وضعت حدًّا للوجود الاستعماري البريطاني في مصر، مما شكل عاملًا جاذبًا لغالبية الشباب العربي، لتُؤدي طروحات قائدها المغفور له جمال عبد الناصر الوحدوية التقدمية، وشخصيته الكاريزماتية دورًا مهمًّا، وبالأخص أن قادة العرب في تلك المرحلة، كانوا يفتقدون ذلك. مما أدخل شباب العروبة في مُعْتركٍ نضاليٍّ، وعالم الأحلام اللامتناهية، بوحدة شعوب أمَّتنا وأقطارها، وبغدٍ أفضل يعيد للأمَّة أمجادها، بعد مرحلة الاستعمار، الذي غرس في وسطها الكيان الصهيوني السَّرطاني، خصوصًا وأن بعض أجزاء أمَّتنا كانت ما تزال ترزح تحت استعمار فرنسي كالجزائر، أو بريطاني كاليمن الجنوبي، وساحل عمان « دول الخليج »…

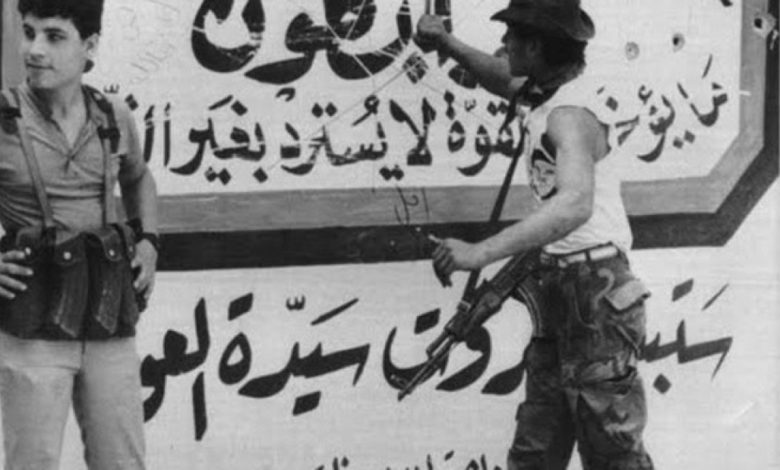

فغدا المؤيدون لثورة يوليو وقائدها في لبنان، يملؤون الشارع النضالي صَخَبًا، وكانوا الأكثر حراكًا، وحُضورًا على السَّاحة، قياسًا بالناصريين في بقية الدول العربية. وربما يعود ذلك إلى أجواء الديمقراطية، وحرية الصحافة والنشر في لبنان. كذلك كان لبنان وسوريا من أكثر الدول العربية تأثرا بهذه الثورة، لأسبابٍ تاريخيةٍ تربطهما بمصر منذ الفتح الإسلامي، والمرحلة الأيوبية والمَمْلوكيَّة، ولما تمثله مصر من ثقلٍ بسبب وُجود « الأزْهَر الشَّريف » في رحابها، وللدَّوْر الذي لعبته جامعاتها كمنارة للعلم والثقافة…

وكانت وُفود اللبنانيين الشعبية لا تنقطع عن زيارة مصر، واللقاء بقادة ثورة يوليو، وبزعيمها جمال عبد الناصر، الذي كان يحرص بدوره على اللقاء بالوفود اللبنانية، وساسة لبنان من كل التوجهات… حتى إذا ما نشبت حرب السُّوَيْس « العُدْوان الثلاثي »، التي شنتها بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني، انتفض اللبنانيون مُتظاهرين مُنددين، وغصَّت الشوارع المحيطة بالسفارة المصرية بالعُرُوبيين، الذين يريدون التطوع للقتال إلى جانب الجيش المصري. إلا إن هذه الحرب لم تدم طويلا، لتندلع بعدها بسنتين في لبنان « ثورة 1958 »، رفضا لما أسموه « حلف بغداد »، الذي كان هدفه الأساس مُحاصرة مصر وثورتها، وتكريس الكيان الصهيوني كدولةٍ أصيلةٍ في المنطقة…

وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، ونشأت « الجمهورية العربية المتحدة »، كان معظم اللبنانيين يحلمون بتوسع تلك الوحدة، لتشمل لبنان أيضًا. وكانت التظاهرات المَطْلبية الخاصة بلقمة عيش اللبنانيين، وإلى ما بعد وفاة الرئيس عبد الناصر بمدةٍ، يحمل كثير من المشاركين فيها صور الزعم جمال عبد الناصر، ويهتفون باسمه. وكانت صوره تزين جدران شوارع المدن اللبنانية، وصالونات كثير من اللبنانيين، لدرجة أنها كانت أكثر من تلك المرفوعة في مصر نفسها… ليختفي ذلك الصَّخَب العروبي فجأةً، والحراك الجماهيري، وليغدو أثرًا من بعد عين…! من دون أن يطرح أحدٌ على نفسه لماذا…؟ ومن دون أية دراسة للأسباب والمُسبَّبات، التي أوصلتنا إلى هنا.. وأين هو مَوْطن الداء لتتم معالجته…؟ أو القيام بعملية نقدٍ ذاتيٍّ فعلية لكل ما حصل…!

إلى أن وصلنا اليوم للأسف، إلى مرحلة الإنكار لفكرة العُرُوبَة، وغدت كلمة « عُرُوبَة »، مُسْتغربة من قبل كثيرين من أبناء هذا الجيل، وكأنها عيبٌ لدى بعضهم الآخر، وذلك لعدم الإدراك والمعرفة بكياننا ووجودنا، والمخاطر التي تحدق بنا، وبدورنا الحضاري بين الأمم المختلفة… وهذا بحد ذاته من أخطر ما تُعاني منه أمَّتنا اليوم، لأنه يُلغي الهوية، وما الإنسان بلا هويةٍ وانتماءٍ…!؟ لقد أصبحت الناصرية في لبنان بلا أحزاب تحمل فكرها ورايتها، والعروبيون فيه أصبحوا قلة، بعدما التحق كثير منهم بقطار الطائفيَّة والمذهبيَّة، ومن بقي منهم مُتمَسِّكًا بِعُرى عُرُوبَته، يجد نفسه غريبًا كعيسى بين اليهود، خصوصًا وأنه لا يوجد إطارٌ يضمهم، أو يُعبر عنهم…

وكمحاولةٍ مُتواضعة في البحث عن الأسباب والمسببات وهي كثيرة، سوف أتناول باختصارٍ شديدٍ، وبشكلٍ توصيفي، فقط أربعة أسبابٍ رئيسةٍ من وجهة نظر شخصيةٍ، أسْهَمَتْ في الوصول إلى ما نحن فيه، ووضعت حدًّا، ونهايةً للأحزاب والحركات الناصرية في لبنان، وهي:

الأول: ويرتبط بطبيعة الالتزام الحزبي، الذي كان حتى نهاية الستينيات، ودخول المقاومة الفلسطينية إلى لبنان يُلزم الحزبيين وضع أياديهم في جُيوبهم، ودفع اشتراكٍ شهريٍّ لأحزابهم، لدعمها في نشاطاتها ونضالاتها. وكانت بعض الأحزاب تفرض على أعضائها الموظفين نِسْبةً مِئَوِيَةً من رواتبهم، تختلف من حزبٍ إلى آخر. حتى العمال البسطاء كانوا يدفعون اشتراكًا شهريًّا لأحزابهم المُنْتمين إليها. وكان التفرُّغ للعمل الحزبي، جِدُّ مَحْدود، ويقتصر على بضعة أفرادٍ ينتمون إلى الأحزاب الكبيرة والقوية على السَّاحة الوطنية فقط.

وعندما توسَّعت الأحزاب الناصرية بعد دخول المقاومة الفلسطينية، ومن ثم بعد نشوب الحرب اللبنانية، أصبحت الأحزاب الناصرية كغيرها، تدفع راتبًا شهريًّا لكثيرٍ من المُنْضَوين في صُفوفها. مما أدى إلى نوعٍ من الانْفِلاش في أعداد الحزبيين المُتفرِّغين، خُصوصًا مع دخول المقاومة الفلسطينية على خطِّ الاستقطاب، ودفع المُخَصَّصات لبعض المُؤَيِّدين لها. وهو ما دفع بعض الحركات الناصرية إلى مدِّ يدها للوفاء بمسؤولياتها المالية، حتى وصل الأمر بعضها إلى طَرْق أبواب بعض الدول النفطية، التي كانت تختلف معها فِكْرًا وتوجُّهات، تحت ذرائع مختلفةٍ. ممَّا نقل العمل السياسي العُرُوبي، من الانتماء الفِكْري النضالي، إلى الانتماء المادي، وأصبح المُخَصَّص الشهري هو اللاعب الأساس…

الثاني: اختلاف الناصريين فيما بينهم، وتعدد ولاءاتهم، فمن مُنْضَوٍ تحت جناح ليبيا مُعارضٍ للسَّادات، إلى مُؤَيِّدٍ للسَّادات، الذي بدأ بعد حركة 15 مايو عام 1971، تصفية الناصرية، وذلك لكسب ودِّ الغرب، والدول النفطية، التي كان يُزْعجها الحديث عن « العُرُوبَة »، فنادى بشعار « مصر أولًا »، ليبدأ عقبها بوضع حد لكل مُكْتسبات الشعب المصري الناصرية. ومع ذلك قامت بعض الأحزاب الناصرية في لبنان، برفع صوره إلى جانب صور الزعيم جمال عبد الناصر. بينما تحالف بعضها الآخر مع النظام السوري، الذي كانت وظيفته الأساسية، المُوكَل بها من الدول الغربية والاستعمارية، هو القضاء على أفكار العُرُوبَة الأصيلة وبالأخصِّ الناصرية، وهو ما أثبتته الأيام، بعدما أدخل معظم أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية في أكمام عباءة الطائفية والمذهبية ودَجَّنَها…

ولم يكن الدَّعْم الليبي للحركات الناصرية والعُرُوبيَّة في لبنان، وغيرها من البلاد العربية بريئًا، فقد كان العقيد القذافي يهدف بالدرجة الأولىُ إلى تطويبه زعيمًا على السَّاحَة العربية، وكان له بعض ما أراد على السَّاحَة اللبنانية، حيث قامت بعض الأحزاب الناصرية، بتعليق صوره إلى جانب الرئيس عبد الناصر، وأطلقوا عليه لقب « أمين القومية العربية »… إلى أن كان عام 1975، حيث بدأت أفكار العقيد القذافي الشخصية تتبلور، فنادى بـ « اللجان الشعبية »، و « الكتاب الأخضر »، طالبا من كل الذين كان يدعمهم تبني كتابه هذا، والتبشير به، كمُخَلِّص للأُمَّة العربية والعالم. متجاوزًا في ذلك أُسُس الفِكْر الناصري المُرْتكز على « الميثاق » و « بيان 30 مارس »، مما أحدث بلبلة لدى الناصريين في لبنان، وفي توجهات بوصلتهم…

الثالث: ويتلخص في المال… والإنسان بطبعه يحب المال والجاه، وهما مفسدتان للفكر السياسي، ولأخلاق المُناضلين. فنشأت بسبب ذلك صراعات بين قيادات الحزب الواحد، لكنها بقيت في غالب الأحيان تشتعل تحت الرَّماد. وكثير من الحكايات تُحْكى عما كان يدور بينهم، بينما من المفروض أن لا يحدث ذلك أصلًا، لأن الموضوع هنا يتعلق بأحزابٍ وجماعاتٍ سياسيةٍ، تؤمن بالديمقراطية، وتُناضل من أجل أهدافٍ كبيرة ساميةٍ، وكانت تتعرض حينها لأخطار وُجُوديَّة، وتخوض حربًا ضَروسًا مع المُتعاونين مع الكيان الصهيوني… غير أن تلك الديمقراطية التي كانوا يدعونها كانت في حقيقتها « ديمقراطية الشللية والزبائنية والكولسة ».

الرابع: وهو من أكثر المآسي التي واجهتها الحركة الناصرية في لبنان، والأقطار العربية الأخرى، ويتلخص بالأنانيات والشَّخْصانِيَّة، وتضخُّم الأنا عند كثيرٍ من القادة، مما أدَّى إلى صناعة آلهة في كل حزب، بل آلهات…! فنجد أن بعض هذه الأحزاب ومنذ تأسيسها، وحتى إقفال أبوابها وحلها، لم يتغير رئيسها، أو أمينها العام، ولا حتى المجالس القيادية فيها، وإن حصل ذلك، فبفعل استقالات البعض، لعدم رضاهم عن تصرفات وتجاوزات القادة. وهنا كان يتم اللجوء إلى الاسْتِبْدال والتَّرْقيع، من دون الرجوع إلى القاعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالأساليب الديمقراطية. ومن خلال كل التجارب الحزبية، أن الحزب الذي لا تتغير قياداته باستمرارٍ، وبشكل ديمقراطيٍّ، يصل إلى مرحلة التَّرَهُّل، ثم الجُمود، ومن ثم الوداع النِّهائي للسَّاحة النِّضالية…

وفي الواقع، ما كتبت هذه الكلمات، إلا لفتح باب النقاش، حول هذا الموضوع المؤلم حَقًّا، وإغْنائه، لعلَّ وعسى، والله من وراء القصد…

-* باحث لبناني مقيم في باريس

لماذا وصل العروبيين والناصرين في لبنان اليوم لمرحلة إنكار فكرة العُرُوبَة؟، لتغدو كلمة « عُرُوبَة »، مُسْتغربة من قبل كثيرين من أبناء هذا الجيل، وكأنها عيبٌ لدى بعضهم الآخر، وعدم الإدراك والمعرفة بكياننا ووجودنا، إن تناحر العروبيين والناصرين اللبنانيين وخروج المقاومة الفلسطينية الحاضنة لهم، والأهم المال السياسي القذر من ملالي طهران السبب بذلك، فهل سيتجاوزوا ذلك؟؟.