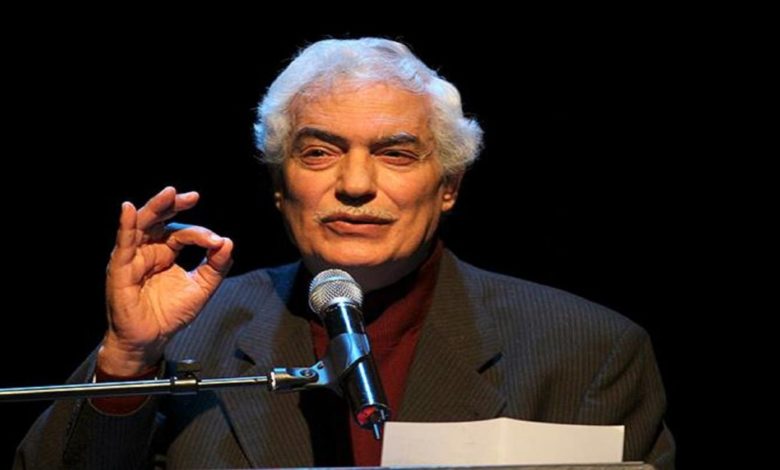

مرّت الأسبوع الماضي ذكرى رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير أحمد دحبور (رام الله 2017)، الذي ولد في حيفا (1946)، وعاش حلماً جميلاً وهو يكتب لها وعنها. وكما يقول أحمد (أبو يسار): “كلٌّ له حيفاه”. “الولد الفلسطيني”، كما يشار إلى أحمد، في أحيانٍ كثيرة، ظلّ طوال حياته يحلم بالبلاد التي ضاعت منه وضُيّع منها بمرارةٍ توازي الحياة الصعبة التي عاشها في المنافي لاجئاً، ومن ثمّ شاعراً يغنّي لفلسطين ولمقاتليها، وللعشق السرمديّ الذي يربط البلاد بأهلها مثل عرق اللوز الأخضر الذي كتب له دحبور. من لا يحفظ أغانيه التي ردّدتها الحناجر عشرات السنين خلف فرقة العاشقين، خاصّة أغنية “اشهد يا عالم علينا وعَ بيروت”؟

كان أحمد أحد أبرز المعبّرين عن الألم الفلسطيني، الألم المُتوغّل مثل وحش في مسامات الجسد، لكنّه رغم جبروته يعجز عن قتل الروح الفلسطينية. كما أنّ أحمد من “جيل الذبيحة” (1999)، الذي شهد ضياع فلسطين، ولم يكن قادراً على فعل شيء. الطفل، الذي بالكاد بدأ يتعلّم النطق والمشي، خرج من جنّة الله (حيفا) محمولاً بين يدي والدته ليُكمِلَ مسيرة المشي والنطق، وتعلّم اللغة خارج الجنّة. وكانت تلك الجنّة دوماً أبعد ما يشتهى وآخر ما يستعصي على الوصف، كحكايات والدته عن كل شيء موعود، وعن توفّره في المدينة، فيتحقّق كلّ ما يطلبه الطفل فور أن تعود العائلة إلى هناك؛ إلى حيفا. كان أحمد يبرَع ليس في الكتابة عن أمنياته وعن وعود أمّه فقط، بل في سرد ذلك على مستمعيه بوصفه حقيقة، وتحقيقه أمر ممكنٌ أيضاً، عليك أنّ تُصَدّقَه كما يُصَدّقُه هو. وهو، بذلك، فلسطيني بامتياز، ففي أندلسه المفقود تتحقق الأحلام وتنمو الأماني وتُزهر الذكريات وتصبح حاضراً، فيها فقط، يندمج الماضي مع المستقبل ويصبحان معاً حاضراً واقعاً لا محالة.

وكما في قصيدة ألقاها أحمد، عند تكريمه من كلية الآداب في جامعة الأزهر في ديسمبر/ كانون الأول 2007، بعنوان “ولد تنقصُه بلد”: “خذيه إلى مستقر له في الجوار، خذيه فقد دار في الأرض حتى الدوار”. أو كما قال قبل ذلك عن تلك الخيبة: “لو كان ما كان لي، لأمرتُ دربي أن تطولَ، وربما أغريتُ عمري أن يطولَ، وربما خفتُ الوصول”.

إنها الأسئلة التي سخَّر أحمد كلّ مشروعه الشعري من أجل محاولة الإجابة عنها. ففي العقود الخمسة التي ازدهر فيها الشعر في حديقة أحمد، كان سؤال الوطن وسؤال العودة وقلق الحكايات المتوارثة من الأم والأب تتوارد في متن قصائده تعويذةً تحافظ على الذاكرة من التآكل، ومن التراجع في سراديب النسيان. حتى بعد العودة إلى فلسطين والاستقرار في غزّة، شعر أحمد أنّ ما حصل لم يكن عودة إلى البلاد بالمعنى الحقيقي، ولا بالمعنى المجازي، بل وصولاً ربّما، رغم أنّه زار حيفا وألقى فيها شعراً ووقف مطوّلاً أمام الطريق المُفضِي إلى بيته في وادي النسناس، حيث كان الفرن على أول الطريق، وظلّت الشجرة أمامه حتى رآها أحمد كما يتذكّرها من حكايات والدته (لم تعد موجودة)، ولكن هذه لم تكن عودة كما يمكن لكلمة العودة إلى الوطن أن تحمل من دلالاتٍ وقيمٍ وما ترمي إليه من إحالات معنوية ووطنية ووجودية. وعبّر أحمد عن ذلك في مجموعة قصائد تلخّص قلق التكوين الوطني بعد “أوسلو” (1993)، مجسّدة حالة اللايقين وحالة عدم الاستقرار العاطفي في علاقة الفلسطيني بالكيان الوليد، أي السلطة الوطنية، متجاوزاً ذلك إلى أسئلةٍ أكثر شموليّة حول المكان والذاكرة والحلم والمنفى، والرجوع والدرب والضياع. وأحمد أو الولد الفلسطيني الذي أنشد للشعب وللقضية وللثورة قصائدَ بالعامية غنّتها فرقة العاشقين، وكَتَبَ درراً شعرية تُمسِكُ بحقيقة الوجع والألم الفلسطينيين، ظلّ وفياً لكل ما عرف وخبر أو سمع أو تمنى، منذ صار ينتظر الحنطور الذي لا يحضُر إلا وقت يشتهيه ليحضر له حيفا، كما في حكايات أمّه التي يثبّتها أحمد في مقدّمته لأعماله غير الكاملة (دار العودة، بيروت 1983).

حكاية أحمد دحبور هي حكاية اللجوء الفلسطيني بكل ما حمله هذا اللجوء من لحظات حزن وتشرّد وبؤس وفقر، وبكل ما يمكن أن يشير إليه المخيّم من وجع وألم، كذلك لحظات إثبات الذات والتميّز الفردي (الولد الذي صار شاعراً) أو نهوض الفينيق الفلسطيني، والثورة ومعاركها، ثمّ زيارة الوطن (حيفا) وعدم العودة إليه، وقلق المثقّف بين انحياز لخياره السياسي وإدراكه عجز النتائج عن الوصول إلى الحدّ الأدنى من الطموح. انحاز أحمد بشكل كامل لكل شيء مرتبط بحكايته، حكايةَ الفلسطيني الباحثِ عن أرضه، ولم يقبل أن ينحاز لأي شيءٍ خارجها، ونذر شعره لرواية تلك الحكاية، وربما عناوين دواوين أحمد، في حدّ ذاتها، تخبر كثيراً عن ارتباط ما يقوله بحكايات الطفولة: “الضواري وعيون الأطفال” (أول ديوان لأحمد دحبور، 1964)، و”حكاية الولد الفلسطيني” (ديوانه الثاني، 1971). ثمّة فتنة ونذور ونزوع لرواية هذه الحكاية واسترجاع عالم الطفولة المفقود، سواء في قصائده عن حيفا التي تبدو في حكايات أمّه قطعة من الجنّة أو في تهيؤات الفتى الحالم بالعودة إلى هناك أو من خلال قصص الولد في المخيّم، التي تكشف بعمق شعري مذهل في “كسور عشرية” عن الحكاية الفلسطينية كما يمكن لشابٍّ صغيرٍ عاش في المخيّم في فترة ما بعد النكبة مباشرة أن يرويها.

التناظر الواضح والجلي بين “هناك وهناك”، كما يقترح أحد عناوين أحمد دحبور الشعرية (1997)، بين الماضي والحاضر، علامة بارزة في السردية والحكاية الفلسطينية. وجوهر هذه الحكاية هو بحثها عن تحقيق الغد والعودة إلى الأمس. أيّ صراع هذا، فالفلسطيني يريد للماضي أن يعود لأنّ في الماضي ثمّة يافا وحيفا، وثمّة ريفٌ مُترَعٌ بالهدوء ومخمورٌ باليقين. تتذكّرون كيف يكون حديث أمهاتنا عن الماضي مليئاً بالحنين؟ فالماضي دائماً جميل، أجمل مما نعيش. وربما كلمة “سقا الله أيام زمان” تعيد ترديد تحسّر لسان الدين بن الخطيب: “جادَكَ الغيْثُ إذا الغيْثُ هَمى/ يا زَمانَ الوصْلِ بالأندَلُسِ”.

الماضي هو الشاهد الأصدق على أصل الحكاية. وفي الحالة الفلسطينية تصبح عودة الماضي هي تحقيق الغد المرغوب. فالأمس والغد لصيقان في هذه الحكاية التصاقاً لا انفصام فيه، في مفارقة غريبة تجمع بين النقيضين. هل اختلف الأمر كثيراً اليوم؟ من ناحية الجوهر لم يختلفْ، رغم أنّ واقع الشعر الفلسطيني المعاصر بحاجة إلى قراءة عميقة ودراسات تكشف توجّهاته وميوله، فأحمد مثل توفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش ومعين بسيسو، عاشوا واقعاً خاصّاً تمثّل بوجود لحظة الفقد الكبرى في وعيهم، وخبروا انهيار الحكاية، ومن ثمّ، إعادة تكوينها في حكايات الأمهات واستعادات الجيران، للدرجة التي صارت فيها هذه الحكايات تُورّث بشكل مُتقن، وهو ما انعكس في طبيعة القصيدة وشكلها ودورها وتوجّهها نحو استكمال المهمّة المقدّسة، التي وجد الشاعر أنّ عليه الانخراط في تنفيذها.

أحمد من جيل الشعر الفلسطيني الجميل الذي عَرَفَ فيه الشاعر دورَه وآمن به، وعَرَفَ المتوقّع منه وفَعَلَه، فكانت الكلمة صنواً للرصاصة، وكانت القصيدة معركة تُقاتِل بشراسة. جيلٌ لم يتملّص ولم ينكفئ على نفسه، ولم يبحث عن دور آخرَ داخل الغرفة أو في تفاصيل البيت والشارع أو في تأمّل المقهى أو ازدحام الشارع، ومع ذلك لم يغفل جماليات نصّه، ولم يتنازل عن امتياز الشرط الفنّي، ولم يقع في الشعارات والصراخ والعويل. انظروا لأحمد يقول: “وأنت يا توزَّعت عيناك في الكثبان والحفر، ْلن تكمل السفر بالطلل الحزين، هذا الحافر اللعينْ لن تكمل السفرْ”. مرّة أخرى هل يبدو الأمر مختلفاً الآن عند الجيل الجديد؟

أعتقد أنّ النقاد بحاجة لتقديم إجابات عن هذا السؤال الكبير بعد دراسة وافية لتوجّهات وموضوعات الشعر الفلسطيني. وأنا أقول هذا، أستذكر اهتمام أحمد بكتابات الشباب ومتابعته لكل ما يكتبون، شعراً ورواية. كان يختلف معهم في بعض الأحيان ويتفق معهم في أحيان أخرى، وأذكر النقاشات الطويلة التي دارت بينه وبين روّاد مجموعة الكروان الثقافية، التي اتخذت من مقهى الكروان مكاناً لاجتماعاتها، بشأن معالجته للرواية في غزّة، وبعد ذلك حواراتي الطويلة معه، سواء في مكتبه في وزارة الثقافة في الرمال أو على مقهى ديليس. ومع ذلك، كَتَبَ أحمد عن كوكبة من الشعراء الشباب في زاويته الأسبوعية “عيد الأربعاء”، وسلّط الضوء على التجربة.

مرّة أخرى وفي ذكرى أحمد، وفي النقاش بشأن أهمية جوهر الكتابة من دون إغفال الشكل والفنّيات، من المهم إعادة تسليط الضوء على الكتابات الشعرية الجديدة، ومحاولة التركيز على هذا الموضوع، حتى لا يفقد الشعر خصوصيّته، ولا يفقد الفلسطيني موضوعه. وأظنّ، وهذا من باب اليقين، أنّ ثمّة حاجة ماسّة لذلك، ليس في ما يتعلّق بالشعر فقط، بل عند الحديث عن الرواية الفلسطينية الجديدة أيضاً.

المصدر: العربي الجديد

في ذكرى رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير “أحمد دحبور” ابن حيفا عن عمر يناهز 78 عاماً، ظلّ طوال حياته يحلم بالبلاد التي ضاعت منه وضُيّع منها بمرارةٍ توازي الحياة الصعبة التي عاشها في المنافي لاجئاً، لروحه الرحمة والمغفرة.