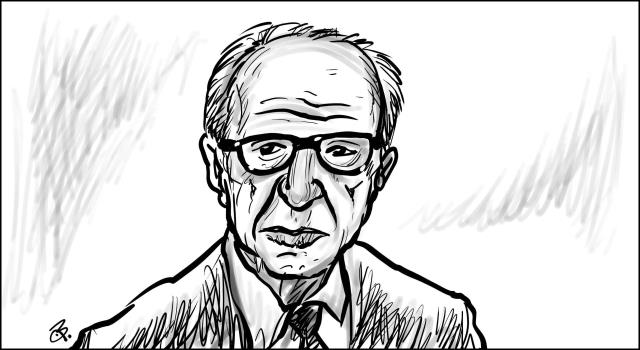

الدكتور نديم البيطار هو أحد المفكرين الوحدويين القلائل، فهو يتميز بمقدرة علمية فائقة وبثقافة واسعة وتتميز اجتهاداته النظرية بعمق شديد في البحث والاطلاع، الأمر الذي يحسده عليه كثيرون، ولقد وضع الدكتور نديم البيطار كل جهده الفكري، وكل نشاطه العلمي، وكل عواطفه الجياشة في خدمة قضية يراها ونراها معه قضية تستحق كل ما أعطاها من جهد وكل ما أضاعه من سنوات عمره في خدمتها، هذه القضية: هي قضية الوحدة العربية. وكتابات الدكتور نديم البيطار هي نموذج للكتابات المتمايزة والممتازة في نفس الوقت، والدكتور نديم البيطار ذاته نموذجًا للباحث الذي لا يدخر أي شيء في سبيل بحثه، خصوصًا إذا كان هذا البحث هو قضية حياته وموضع آماله وأحلامه.

أما الإسهامة المنهجية التي يقدمها الدكتور نديم البيطار، فهي ما يسميها “بالايديولوجية الانقلابية” وربما بدا الاسم غربيا بعض الشيء، لكن الدكتور نديم البيطار يعلمنا بسبب اختياره واعتماده للفظة انقلابية بدلا من كلمة ثورية، ذلك ان كلمة “انقلابية” في رأيه أكثر جذرية من “ثورية” وتحقق اكثر الغرض الذي يقصده، فمن ناحية المعني اللفظي المحض انقلب الشيء يعني تغيرت قواعده ومعالمه، وهذا يوحي بنوع التمرد الذي يرافق المراحل الانتقالية الثورية الكبري في التاريخ والتي ترافقها وتعبر عنها أيديولوجيات معينة.

وقبل الدخول في تفاصيل المنهج كما يراه الدكتور نديم البيطار، فيهمنا بشكل سريع إعطاء تصور أولي ومبسط عن منهج الدكتور نديم البيطار ليكون مدخلا أوليا لتحديد تفاصيل وفروض هذا المنهج. الحقيقة، ان الدكتور نديم البيطار يتبني منهجا “تاريخيا” وتقوم فروض هذا المنهج التاريخي ومبادئه على اساس ملاحظه تطور المجتمعات البشرية، ورصد حركتها واستخلاص قوانين تلك الحركة من إيقاعها المطرد ثم يعود ويستعمل تلك القوانين في تعيين المستقبل الذي يتجه إليه التطور الاجتماعي.

في هذا الصدد فإن الدكتور نديم البيطار يخبرنا: “ان قصد السوسيولوجيا (علم الاجتماع) الأول هو الوصول إلى مفاهيم عامة، تحدد القوانين أو الاتجاهات الواحدة التي تسود الظواهر الاجتماعية والوقائع التاريخية. وحتى عندما يهتم هذا العلم “بالخاص” ويحاول ادراكه فإن سمته العلمية ترتبط بالكشف عن هذه المفاهيم أو الاتجاهات. والعلاقة بين هذه الاخيرة وبين تحليل الوقائع والظواهر هي علاقة مباشرة وثيقة”(4)

وعلي اساس ذلك فإن الدكتور نديم البيطار لا يعتبر علم التاريخ وعلم الاجتماع علمين منفصلين يجهل كل منهما الآخر فالإدراك التاريخي يتطلب استخدام المفاهيم العامة، وهذه الأخيرة تستطيع التدليل على صحتها فقط عن طريق المقارنات والتحاليل التاريخية، فرؤية العام في الخاص، والانتقال من الظواهر والوقائع المباشرة إلى العلاقات العامة الضرورية، يمثلان شرطين أساسيين لأي موقف علمي صحيح.

وبعد ان يعقد الدكتور نديم البيطار الصلة بين علم الاجتماع وعلم التاريخ، ويبرر ضرورة تلك الصلة، فهو ينتقل إلى التأكيد على أهمية الموضوعية العلمية اللازمة لأي بحث تاريخي أو اجتماعي، فهو يري ان الموضوعية العلمية ليست فقط القدرة على رؤية الظواهر والأحداث والوقائع كما هي، أو دراستها دون محاباة أو تحريف، والاعتراف بما نري ونتحقق منه حتى وإن كان منافيا لرغبتنا، بل إن هذه الموضوعية العلمية تعني التدرج من ذلك إلي الكشف عن الاتجاهات الموضوعية المستقلة عن إرادتنا، والتي تسود حركة الظواهر والاحداث.

فغرض المنهج التاريخي هو الكشف عن تلك العلاقات والقوانين الموضوعية التي تحكم حركة الظواهر الاجتماعية تاريخيا. لهذا نراه يقول:

“المنطق الاساس لنا كدعاة منهج علمي، هو ان الواقع الاجتماعي السياسي يتميز بموضوعية مستقلة عن ارادة الافراد، وان هذه الموضوعية تعبر عن ذاتها بوجود مستقل يعكس نفسه في اتجاهات عامة تسوده”(5)

واذا كان “التاريخ الاجتماعي” -اذا جاز لنا التسمية- يجري وفق قوانين موضوعية، أي انه ليس وليدا للعفوية والصدف ، فما علينا إذا كنا بصدد ظاهرة اجتماعية تواجهنا، إلا ان نرجع إلي التاريخ نفتش فيه عن امثال تلك الظاهرة، وإنتظاميتها في حركة التاريخ باحثين منقبين عن المنطق والعلل أو القوانين الموضوعية التي حكمت انتظامية تلك الظاهرة، ذلك ما يفرضه علينا المنهج التاريخي أو ما يسميه الدكتور نديم البيطار “بالمنهج العلمي” فهذا المنهج يفترض: “الوعي بأن الظواهر الاجتماعية، وليست فقط الظواهر الطبيعية، تخضع لموضوعية مستقلة خاصة بها، وان هذه الموضوعية تكشف عن ذاتها في قوانين أو علاقات انتظامية تسودها”(6)

إذن كيف يمكن التوفيق بين هذه “الحتمية” التاريخية وبين حرية الانسان؟ علي هذا التساؤل يجيب الدكتور البيطار بقوله: “إن حرية الانسان ترتبط إلى حد كبير بإدراك هذه الموضوعية”(7). فليس أمام الانسان فيما لو أراد ان ينجح في سعيه وان يكتسب حريته سوي ان يستخرج النظام العام الذي يقف وراءه ويسود عوالم الظواهر الاجتماعية، ان يحاول ان ينتزع من العالم الموضوعي الانتظامية المتكررة التي ينطوي عليها.

والدكتور البيطار يحذرنا من الاقتصار على عملية تجميع الوقائع والاحداث. فالوقائع والأحداث لا تقول لنا في ذاتها، ما هي الأحداث والوقائع المهمة، ما هي العلاقة بينهما، ما هو النظام الذي ينظمها، يضفي عليها -من زاوية معينة- المعني ويجعلها مفهومة لنا، لهذا يفرض المنهج العلمي الصحيح الانتقال من تجميع الوقائع والاحداث إلي القوانين العامة أو الانتظامية التي تكشف عنها، وهنا لا يكفي دراسة ظاهرة واحدة في التاريخ، فإذا أردنا -مثلا- دراسة المنطق الذي يحكم عملية التوحيد القومي ، فلا يكفي العودة أو الاقتصار علي تجربة وحدوية واحدة، فما هو صحيح عن تجربة وحدوية واحدة يمثل معرفة تاريخية، ولكنه ليس، في الواقع معرفة علمية، لأن قصد تلك هذه المعرفة هو تعيين الميزات الواحدة أو الاتجاهات العامة “المتكررة” التي تشارك فيها “جميع تجارب الوحدوية .

معرفة تغفل الأحداث والظواهر التاريخية الفردية وتحاول بدلا من ذلك ترتيبها في نظام عام، أو بالأحرى، ان تكشف عن هذا النظام الذي ينظمه (8)

وعلي اساس هذا الفهم التاريخي يكرس الدكتور نديم البيطار عدة دراسات منشورة يحاول فيها تطبيق المنهج التاريخي فيخصص كتابة الموسوعي “الايديولوجية الانقلابية” لدراسة دور الايديولوجية في إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع متتبعا في هذا معظم الايديولوجيات التي ظهرت في الغرب بدءا من المسيحية إلي النازية، ويخصص كتابه “النظرية الاقتصادية والطريق إلي الوحدة العربية” في تحليل دور العامل الاقتصادي في تجارب التوحيد التاريخية، ثم يخصص كتابه “من التجزئة إلي الوحدة” في الكشف عن القوانين العامة التي سادت تجارب التوحيد القومي تاريخيا.

ونظرا لأهمية تلك النماذج التطبيقية سنحاول عرضها مبسطة وملخصة على القارئ، رغم أن غزارة المادة العلمية التي يسوقها الدكتور نديم البيطار في كتاباته، تجبرنا على الاعجاب بجهوده الفكرية، ولهذا فلا يسعنا إلا أن وجه القارئ للعودة إلى هذه الدراسات ففي مطالعتها فائدة ومتعة حقيقية توضح لنا مدي الجهد الذي يبذله هذا المفكر القومي المجتهد.

الايديولوجية الانقلابية: من دراسة تاريخية مقارنة يقرر الدكتور نديم البيطار ان هناك سننا أيديولوجية انقلابية مشتركة ومتكررة في المراحل الانتقالية الثورية. وتتقرر هذه السنن في الآتي: 1- إن التاريخ يكشف عن مراحل انقلابية متتابعة، وأن لكل مرحلة انقلابية ايديولوجية خاصة بها.

2- إن الايديولوجية الانقلابية لا تنشأ فجأة بل علي أثر تطورات فكرية وفلسفية عديدة تتقدمها وتمهد لها.

3- إن كل أيديولوجية انقلابية تؤكد تأكيدا أساسيا علي دور الأفكار في توجيه التاريخ أيا كان مضمونها مثاليا أو “ماديا”.

4- تشترك كل الايديولوجيات الانقلابية في رفضها (انقلابها علي) صورة المجتمع القائم وشوقها إلي مجتمع جديد.

4-إن الحرية في كل أيديولوجية انقلابية تعني التحررمن المجتمع القائم لحساب قانونها العام ولمجتمعها الجديد الذي تبشر به

5- ان- كل ايديولوجية انقلابية هي كلية المضمون تمتد الى كل نواحي الحياة.

7- يترتب علي كون كل ايديولوجية انقلابية مطلقة وكلية ان تلجأ إلي العنف في نقض المجتمع القديم وبناء مجتمعها الجديد.

8- بعد ان تحقق الايديولوجية الانقلابية دورها لا تلبث ان تتعصب لذاتها وان تساهم في تكريس الواقع القائم وتبريره، وتتجمد في حركتها وحيويتها، ومن هنا تنشأ الضرورة لأيديولوجيته انقلابية جديدة، تثور علي الأيديولوجية القديمة وتنقض المجتمع القائم وتغير ايديولوجيته وهكذا في دورات ايديولوجية انقلابية، حتي ليصح القول -كما يقول الدكتور نديم البيطار- أن نقول ان التاريخ ما هو إلا “مقبرة ايديولوجية”.

كانت تلك ملامح اساسية لدور الايديولوجية الانقلابية والسنن أو القوانين التي حكمت انتظام تلك الظاهرة في التاريخ (10).

النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية

في هذه الدراسة (11) يعود الدكتور البيطار إلي تجارب التوحيد القومي التي حدثت في أوروبا في القرن التاسع عشر ويحاول ان يستخلص منها حكما علي دور العامل الاقتصادي في عملية التوحيد القومي، وعلي ضوء دراسة تاريخية وافيه ومستفيضة يخرج الدكتور نديم البيطار بنتيجة هامة جدا مفادها ان الطريق الاقتصادي لا يقود في ذاته، مجتمعا مجزأً أو كيانات سياسية مستقلة إلي الاتحاد السياسي، ويري الدكتور نديم البيطار ان العامل السياسي يتقدم علي العامل الاقتصادي وغيره من العوامل الأخرى ذلك لأن القوانين الرئيسية التي تتحكم بالعملية الوحدوية هي قوانين سياسية وان كان هذا لا يعني في رأيه انه ليست هناك أولوية “مطلقة” للعامل السياسي علي العامل الاقتصادي، بل يري ان العامل السياسي يتقدم نسبيا فقط علي العامل الاقتصادي، ففي معالجة وتفسير قضية معينة، وهي التحول من التجزئة إلي الاتحاد السياسي. وفي دراسة عناصر وأوضاع وقوي التحول الاجتماعي التاريخي، لا يصح ولا يمكن في الواقع تفسير هذا التحول بالرجوع إلى عنصر أو سبب واحد، فهناك تنوع وترابط بين هذه الأوضاع والعناصر والقوي، إلا أن هناك أولوية نسبية لأحد هذه العوامل على الباقي في إطار من هيمنة “سببية” نسبية، كما عبر عنها فهم هذا العامل في التجارب التاريخية الوحدوية.

من التجزئة إلى الوحدة

في هذه الدراسة يري الدكتور نديم البيطار ان الخلل الاساس في الفكر العربي الثوري أو الفكر القومي يكمن في عجزه عن تحديد الطريق إلي الوحدة العربية، وهو لم يرجع أبدا إلي الظاهرة الوحدوية، أي التجارب التاريخية التي كانت تنتقل فيها مجتمعات مجزأة أو كيانات سياسية مستقلة من الانفصال إلي الاتحاد، فهو فكر لا يبرهن في الواقع علي انه يعي ضرورة هذا الرجوع، أو حتى أن هناك ظاهرة وحدوية موضوعية يجب عليه دراستها قبل ان يتكلم عنها او يطلق الاحكام، فالمجتمع العربي ليس أول مجتمع مجزأ يحاول توحيد أجزائه في دولة واحدة، والكيانات السياسية المستقلة التي يتبعثر فيها ليست أول كيانات مستقلة في التاريخ تريد تجاوز انفصالها في وحدة جديدة. وغاية دراسته تلك هو كشف النظام العام الذي ينظم الظاهرة الوحدوية: إنها دراسة تحاول الإجابة على السؤال: كيف كانت تنتقل عبر التاريخ وحدات سياسية مستقلة أو مجتمعات مجزأة إلى الاتحاد السياسي؟

ودراسة الدكتور نديم البيطار تلك تصل، نتيجة مراجعة عامة وافية لتجارب التاريخ الوحدوية، إلي نظرية في الطريق إلي الوحدة، فهي تعين القوانين التي تتشكل منها هذه النظرية، وهذه الدراسة تقسم هذه القوانين إلي قسمين، قسم اساسي وقسم اعدادي، في القسم الاول نجد القوانين الرئيسية التي تسود عملية الانتقال من التجزئة إلي الوحدة، من الانفصال إلي الاتحاد، وهي اساسية لأنه بدونها لا يمكن عادة تحقيق هذا الانتقال وتجاوز التجزئة، وإقامة الاتحاد، لهذا كانت اساسية، وهذه القوانين الاساسية هي: أولا: وجود إقليم- قاعدة يرتبط به ويتمحور حوله العمل الوحدوي في الاقطار أو الكيانات المدعوة إلي الاتحاد، ثانيا: وجود قيادة مشخصنة تستقطب مشاعر الجماهير وتكسب حماسها وولاءها عبر الحدود الاقليمية، ثالثا: وجود مخاطر خارجية تولد الضغوط والتحديات التي تدفع إلي الاتحاد.

اما القوانين الاعدادية فهي تتشكل من عدد أكبر بكثير من الاتجاهات المتكررة، كتوفر لغة واحدة، وتماثل ايديولوجي، وتماثل اجتماعي وسياسي… الخ. وعددها ثمانية عشر عاملا، وهذه العوالم الأخيرة -على كثرتها- لا تستطيع منفردة ان تحقق الاتحاد بدون توافر القوانين الثلاثة الأولي، فهي تمارس دورها في وجود هذه القوانين الثلاثة، وهي اعدادية لأنها تساند هذه الأخيرة، تمهد لها الطريق وتختصره امامها، إنه ضروري جدا ولكن ضرورته تنحصر في هذا الدور (12)

نقد المنهج التاريخي

الحقيقة انه على الرغم من الاتفاق على ما لدراسة التاريخ من أهمية، فهو مخزون حي للمعرفة ولاختبار مناهج المعرفة في نفس الوقت، إلا ان هناك عديد من الانتقادات التي توجه للمنهج التاريخي ومدي ملاءمته لفهم عملية التطور، ونوجز هذه الانتقادات في التالي (13):

أولا: ان المعرفة بالتاريخ قد لا تكون صحيحة أو كاملة، إذ ان التاريخ لم يكتب إلا في مرحلة متأخرة منه. وفي كل يوم تضاف اليه احداث كانت مجهولة وتصحح حوادث لم تكن معروفة على وجهها الصحيح، ولعل مثالا قريبا على هذا، كيف بدأ ماركس وأنجلز “البيان الشيوعي” بالقول الواثق “ان تاريخ كل المجتمعات هي تاريخ الصراع الطبقي” وبعد ثلاثين عامل فقط (1877) اكتشف “مورجان” ان البشرية كانت قد مرت بفترة طويلة في حالة “شيوعية” خالية من الملكية الخاصة وبالتالي خالية من الصراع الطبقي. ولسنا في حاجة إلي جهد لنقتنع إلي ان اسرار التاريخ المحجوبة أو التي لم تعرف أكثر من تلك التي نعرفها فهناك كثير من الحقائق التاريخية جري إخفاؤها “عمدًا” إما من معاصريها أو من هؤلاء الذين تولوا كتابة التاريخ، فلقد ظل التاريخ لفترة طويلة هو التاريخ الذي تمت كتابته في “القصور” ودهاليز الحكم، وما تم حجبه من أسرار التاريخ أكثر وأصح من تلك التي يعرفها الناس، ومن ثمة لا يصح ان يكون الاحتجاج بالتاريخ مقبولا علي إطلاقة. إذ ان المعرفة بالتاريخ لم تكن يوما كاملة أو حتى مكتملة الصحة.

ثانيا: ان كتابة التاريخ خضعت لمعايير ذاتية في كتاباتها ومن قبل هؤلاء الذين تولوا كتابة التاريخ، اذ ان كتابة التاريخ والتركيز على حوادثه وعناصره، كان يتوقف على نظرة المؤرخين الذاتية وتقييمهم الذاتي لما يعتبرونه هم -لا التاريخ- حوادث اساسية أو غير سياسية، إن هذا ينفي ان صياغة التاريخ أو اكتشاف مكوناته خضعت لموضوعية صارمة مستقلة عن ذوات هؤلاء الذين يكتشفونه، فلقد خضع التاريخ لعملية انتقائية ولن يكون صعبا علي أي كاتب ان ينتقي من التاريخ ما يدعم رأيه ويثبته مستندا علي حوادث التاريخ.

ثالثا: ان التطور التاريخي ذاته يلغي أي قيمة للمنهج ذاته، فالتطور التاريخي يعني ان الظاهرة الاجتماعية تتطور ويضاف اليها وتنمو حركتها عبر التاريخ، وبالتالي فهي لا تتكرر – كما هي في مرحلتين من تاريخها. فنحن علي سبيل المثال لا نستطيع الحديث عن القوانين الاقتصادية للظاهرة الرأسمالية، اذ ان القوانين الاقتصادية للظاهرة الرأسمالية في بدايتها “كالتنافس الحر مثلا” تختلف عن قوانين الظاهرة الرأسمالية الآن في زمن “الاحتكار” وعدم ” التنافس الحر”، وفي نفس الوقت لا نستطيع الحديث عن قوانين اقتصادية ثابتة للظاهرة الرأسمالية، إذ ان هذه القوانين تختلف في أوروبا -مثلا- عنها في البلدان المتخلفة، أي ان الظاهرة تتطور وتضاف اليها عناصر جديدة تجعلنا نعتقد ان فهمها علي ضوء انتظامها في التاريخ السابق أمر مشكوك في جدواه وفعاليته.

رابعا: ان الباحث في التاريخ يدرس مجموعة من الظواهر المتماثلة ويحاول ان يبحث عن المنطق الذي يحكم انتظامها في التاريخ، ثم يعمم مثل هذا المنطق على امثال هذه الظاهرة. إلا ان التعميم لا يصح في فهم التاريخ، فالمجتمعات البشرية ليست مجرد جمع حسابي لأفرادها، بل هي “ذوات” تحمل خصائص معينة تميزها عن غيرها، فالباحث التاريخي حين يعمم منطقه على جميع المجتمعات يتغافل “خصوصية” كل مجتمع والتي يتمايز بها على المجتمعات الأخرى: كالتاريخ الخاص، والثقافة الخاصة، والشخصية الخاصة.. الخ، ففي عالم الحيوان أو الحشرات -مثلا- هناك “دورة حياة الكائن” أو تاريخ حياة الكائن، وتلك تكرر نفسها بانتظام متكرر صارم، ولهذا يمكن معه التنبؤ بمسار الكائن في أي لحظة ودراسة منطق هذه الحياة وصيرورتها. لكن الأمر يختلف في الحياة الاجتماعية للإنسان، فهذه ليست تكرارا منتظما بل هي إضافات مستمرة ومتغايرة لا يمكن فهمها وإعطاؤها حكما عاما ثابتا عليها، فالحياة الاجتماعية لا تعرف تكرارية وانتظام حياة الكائنات الأخرى، إذن التاريخ الانساني هو اضافات متوالية تغير من عناصر التاريخ الاجتماعي وتضيف إليه.

خامسا: ان معرفة اتجاه التاريخ لا يكفي لنعرف ما يجب فعله لطوره في هذا الاتجاه، فإذا ما اتفقنا مع الدكتور نديم البيطار -مثلا- ان تجارب التاريخ الوحدوية في أثبتت وجود ثلاثة قوانين أساسية هي: الاقليم- القاعدة ـ القيادة المشخصنة للآمال الوحدوية … المخاطر الخارجية، فإن معرفتها بذلك لا تفيدنا في فهم الطريق الذي يجب إتباعه لتوفير هذه القوانين الثلاثة أو خلقها، وما الذي يجب علينا فعله لإيجادها. بل إن هذا قد يكون أدعي إلى عدم النضال باعتبار ان تجارب التاريخ الوحدوية قد أثبتت امكانية توافرها موضوعيا، فلماذا نستثني نحن من هذه الموضوعية الصارمة للتاريخ؟!!

بل ان من حقنا هنا ان نسأل الدكتور نديم البيطار: لماذا لم تتحقق الوحدة العربية حين توافر للشعب العربي الإقليم- القاعدة (مصر)، والقيادة الوحدوية (جمال عبد الناصر، والمخاطر التاريخية (إسرائيل والامبريالية)؟!

أليس في هذا مدعاة للبحث عن العلة التي افشلت مقصدنا الوحدوي رغم توافر كل القوانين التي سماها الدكتور نديم البيطار “قوانين اساسية” وتوافرت لها ايضا ما سماه “بالقوانين الاعدادية” وتوافرت “الموضوعية” التاريخية المستقلة عن إرادتنا.

سادسًا : ان “المنهج التاريخي” “يجزئ” التاريخ الي ظواهر منفصلة، فيتغافل الارتباط الذي يحكم الظواهر التاريخية، فالباحث التاريخي يفصل الظاهرة التاريخية ويبعدها عن ظروفها وزمانها شديد التعقيد، ليخرج منها هي “فقط” بحكم تقييمي “معزولاً” عن الظواهر الأخرى التي ساهمت في الظاهرة ونموها، فحوادث التاريخ يحكمها الترابط والانسجام، فهل يمكن -مثلا- فهم تجارب التاريخ الوحدوية علي اساس من القوانين الثلاثة التي اكتشفها الدكتور نديم البيطار متغافلين مثلا -نقول مثلا- عن ظاهرة أخري شاركت بقدر ما -قليل أو كثير- في تكوين ظاهرة النزوع الوحدوي- وهي ظاهرة نضج الطبقة البورجوازية في أوروبا ورغبتها في توحيد أسواقها، هل نستطيع ان نفهم ظاهرة النزوع الوحدوي في ايطاليا في القرن الماضي، مفصولا عن تأثير الثورة الفرنسية، وما اشاعته مبادئها من هدة عميقة في شعور ووعي الايطاليين. فتجزئة التاريخ وفصل ترابطه يشوه فهمنا له بل وفهمنا للظواهر المفصولة المجزأة نفسها.

سابعا: ثم لنفترض انني بعد انتهاء البحث التاريخي قد اكتشفت القوانين العامة التي تساعدني في التنبؤ بسير الظاهرة الحالية، أليس هذا التنبؤ ذاته إضافة للظاهرة الحالية لم تكن متوافرة للظواهر التاريخية التي كنا ندرسها لاكتشاف منطقها؟ أي ان الظواهر التاريخية مجردة من التنبؤ بينما الظاهرة الحالية مضافًا إليها التنبؤ أو المنطق أو القوانين التي اكتشفناها. وهو ما يعد بمثابة إضافة للظاهرة لم تكن متواجدة من قبل، مما يؤكد استحالة تكرار الظاهرة على نفس المنوال.

ثم أليس في هذا التنبؤ ذاته ما يمكننا من تحقيق الظاهرة أو تجميدها إذا أردنا؟ بلي ان الدكتور نديم البيطار يعترف بتلك الحقيقة وبل يضرب مثلا على ذلك بقولة:

“لا شك في ان نظرية ماركس. مثلا. في التنبؤ بانهيار المجتمع الرأسمالي قد اعطت في مضمونها نفسه اداة “ساعدت” الوعي الرأسمالي على تجنب ما تنبأت به هذه النظرية ولو إلى حين”(14)

أليس هذا التنبؤ ذاته تدخل ذاتي ربما كانت الظاهرة لتسير مسارًا آخر مخالفًا لو لم يحدث هذا التنبؤ؟!!!

ثامنًا: أخيرا -وهو المهم- هناك فهم التاريخ ذاته. إن التاريخ مجموعة من الحوادث والأحداث الماضية، ولنفرض انها معروفة وأن معرفتها صحيحة وإننا نريد ان نفهمها لنكتشف “منطقها” ان هذا سيتوقف على “منطق” كل واحد منا في فهم حوادث التاريخ وأحداثه. وأن دلالة الحوادث تختلف عند ماركس منها عند هيجل، منها عند فرويد، منها عند أرنولد توينبي، وكل واحد قادر على أن يقدم لها تفسيرا طبقا لمنهجه، والعبرة ليست بالمقدرة على تفسير حوادث التاريخ بل العبرة بصحة فهم التاريخ كله وتفسيره، وهو امر يتوقف على المنهج ومن هنا نعرف ان وراء أي منهج تاريخي لا يحل مشكلة معرفة كيف يتطور الواقع الاجتماعي، بل هو يخضع الانسان لجبرية تاريخية، حيث الماضي الذي لا يدلنا فيه هو الذي يحدد لنا المستقبل “حتمًا”.

بهذا نكون قد أوجزنا مجموعة من الملاحظات الانتقادية على منهج الدكتور نديم البيطار في الأسس وليس في التفصيلات، إلا ان ما نود قوله في الختام. إن هذه الملاحظات لا تعني رفض التاريخ، بل العكس هو المطلوب، ويبقي السؤال، كيف نفهم التاريخ؟ فهو الحري بالإجابة. وتبقى قيمة اجتهادات الدكتور نديم البيطار في كونها دراسات دقيقة التناول، غنية المعلومات، وافرة البيانات تساعد الباحث في دعم فهمه للتاريخ، بشرط أن يتملك منهجًا اجتماعيًا يستطيع به تفسير تلك الحوادث التاريخية.