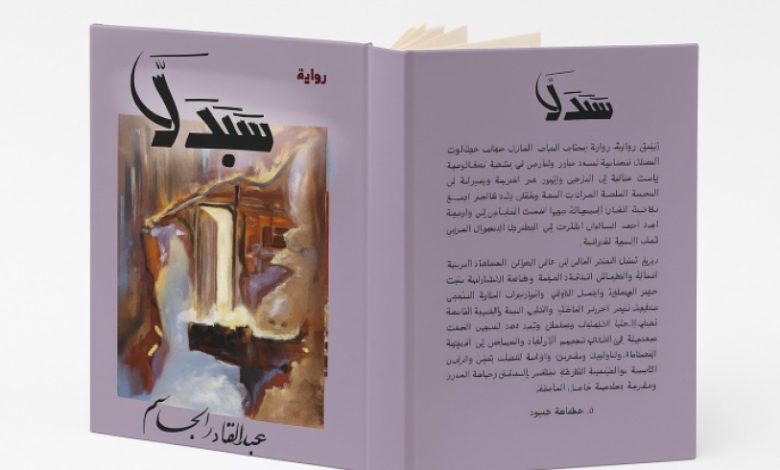

يواصل الروائي السوري عبد القادر الجاسم في روايته الجديدة سبدلا مشروعه السردي الذي بدأه في الهيلعي، ساعيًا إلى تأريخ الوجع السوري من الداخل، فبعيداً عن دور المراقب ومنذ الصفحات الأولى يتبيّن للقارئ أن الجاسم يكتب بوعي نقدي يتجاوز التسجيل الواقعي إلى مساءلة البنية الاجتماعية والسياسية التي أفرزت الكارثة. يعدد الجاسم في طرق السرد في الرواية ويجرب تقنية ضمير المخاطب، وهو خيار سردي نادر في الرواية السورية، مما يمنح النصّ طابعًا اعترافيًا يخلق تماسًّا حميمًا بين الراوي والقارئ. فالقارئ لا يتلقّى الأحداث، بل يعيشها من الداخل، ضمن فضاء حلب المنقسم بين شرقٍ خرج عن سلطة النظام السوري للتو وغربٍ بقي في قبضة النظام.

يشكّل العنوان سبدلّا»عتبة نصيّة مشحونة بالدلالة والغموض، فهو لا يحيل مباشرة إلى معنى معجمي واضح، بل يقوم على الالتباس الدلالي المقصود الذي يستفزّ القارئ. يحوّل الجاسم هذا الغموض إلى علامة سيميائية مفتوحة تختصر ثيمات الرواية الكبرى وتشكّل معادلاً دلالياً لثيمة الخوف. فالعنوان يحيل أيضًا إلى خرافة شعبية متداولة في البيئة الحلبية، تُستخدم لتخويف الأطفال وحثّهم على الطاعة. هذا البعد الفولكلوري يمنح العنوان بعدًا مزدوجًا: فهو من جهة يرمز إلى سلطة الخوف المتجذّرة في الثقافة السورية، ومن جهة أخرى يختزل التحوّل الذي أصاب المجتمع حين تحوّل الخوف الشعبي البريء إلى خوف سياسي شامل. يظهر لفظ «سبدلا» في مواضع متباعدة من السرد، كظلٍّ رمزيٍّ يطارد الشخصيات حتى يكشف مخلص في إحدى الحوارات عن معناه الشعبي والمقصود به داخل المتن الروائي. بذلك ينسجم العنوان مع مشروع الجاسم السردي القائم على إعادة توظيف اللغة الشعبية والتراثية ضمن السياق الحداثي للحرب، ليصهر الواقعي بالأسطوري، واليومي بالمجازي.

تبدأ الرواية أحداثها في حيّ الأنصاري في حلب عام 2013، بعد عامين من اندلاع الثورة السورية، حيث يجلس أبو محمود مع رجال الحيّ على أطلال بيوتهم المهدّمة جرّاء قصف النظام. هذا المشهد الافتتاحي يشي منذ البداية بأن الرواية ليست مجرد حكاية أشخاص، بل حكاية وطنٍ مهدّم، وبأنّ الحرب ليست خلفيةً للأحداث بل فاعل سرديّ يؤطر المصائر ويعيد تشكيلها.

ينتمي أبو محمود إلى الطبقة الشعبية؛ هو مستخدم في مدرسة (موظف بسيط)، له ابنان: أحدهما في الجيش النظامي والآخر فتى في الثامنة عشرة، وابنة جامعية. يؤمن بالنظام ويبرّر جرائمه، يرى في الثورة مؤامرة خارجية، وفي الثوار خونة يستحقون العقاب. ومع أنّ ابنه الأصغر يُقتل برصاص قناص للنظام أثناء محاولته عبور معبر بستان القصر، إلا أنّه يصرّ على اتهام الثوار بقتله، مكرّسًا خضوع الضحية لخطاب الجلاد. هذا التماهي الأعمى مع السلطة يشكّل المحور الأخلاقي في الرواية، إذ يرمز أبو محمود إلى المواطن المقموع الذي لا يستطيع تخيّل ذاته خارج عباءة السلطة، فيدافع عنها حتى وهو يهلك بسببها.

على الضفة الأخرى، يعيش ابنه «محمود» صراعًا داخليًا في صفوف الجيش قرب دمشق. بعد انكشاف أزمة الحرب، يقرّر الهروب من قطعته العسكرية ليعود إلى حلب، فتنقلب رحلته إلى ملحمة تراجيدية تعبّر عن ضياع السوري بين الحواجز والرايات، فيمرّ عبر الصحراء وصولًا إلى الرقة التي كانت تحت سيطرة «داعش»، حيث يُعتقل هناك ويلقى حتفه في حفرة الهوتة.

في المقابل، يقف «مخلص» المعلم وجار أبي محمود بصفّ الثورة، ناشطًا مدنيًا يوثّق بالكاميرا حياة الحيّ المدمّر، ويعبّر عن الضمير الجمعي للمدنيين. مخلص شخصية معقّدة تتقاطع فيها السياسة بالعاطفة؛ يعيش حبًّا فاشلًا مع ابنة أبي محمود بسبب اختلاف الموقف السياسي، وحبًّا آخر انتهى قبل الثورة مع فتاة علوية من ريف اللاذقية، جمعهما الحب وفرّق بينهما الانتماء الطائفي الذي استعر مع اندلاع الثورة. في الحالتين، يعبّر الفشل العاطفي عن انكسار مفهوم التعايش السوري، وكيف تغلغلت السياسة في تفاصيل الحياة اليومية حتى صارت تُحدّد من نحب ومن نكره.

تقوم الرواية على تعدد الأصوات؛ فلا صوت يهيمن على النص، بل تتجاور الأصوات في حوار متوتر يعكس تمزق الوعي السوري. صوت النظام على لسان أبي محمود، وصوت الثورة في مخلص، وصوت الملحد في شخصية الطبيب سمير، وصوت الأنثى المقهورة في ابنة أبي محمود، وصوت محمود التائه والمغيّب، وصوت نسرين المستسلمة لانتمائها الطائفي وخوفها، وصوت السائق أبي الليل الذي لعب على تناقضات الحرب، تتقاطع هذه الأصوات وتتصارع داخل المتن الروائي لتنتج ما يشبه الكرونوتوب السوري الذي تتقاطع فيه الأزمنة والطبقات والوعي الجمعي، وبهذا يتجاوز النصّ الرواية الواقعية التسجيلية إلى الحوارية النقدية التي تجعل من السرد ساحةً للجدل الفكري والاجتماعي. فكل شخصية تمتلك رؤيتها للعالم، ولا تُقدَّم بوصفها خيرًا أو شرًا مطلقًا، بل بوصفها نتاجًا معقّداً لزمن مأزوم.

لا تطرح سبدلا سؤال الثورة بصورة مباشرة، لكنها تجيب عنه ضمنيًا عبر مسار الشخصيات. فالثورة هنا ليست فعلًا سياسيًا بل تحوّلًا في بنية الوعي الجمع، فمخلص يثور لأنّه يشعر بوطأة الظلم، وأبو محمود يتمسّك بالنظام لأنه يخشى من الحرية التي لم يتدرّب عليها. من خلال هذا التباين، تكشف الرواية عن جوهر المأساة السورية عندما تحدده بالصراع بين وعيٍ يريد التحرّر ووعيٍ يخاف التغيير، وبذلك تتقاطع تصبح الشخصيات أدوات لقراءة التاريخ لا مجرّد ضحاياه.

تُقارب الرواية الطائفية بوصفها بنية سلطوية مصنوعة لا قدرًا اجتماعيًا، فعلاقة مخلص بحبيبته العلوية تكشف كيف استثمر النظام في زرع الخوف والشك بين المكوّنات. كما تتطرّق الرواية إلى المسألة الكردية عبر شخصية الدكتور سمير وعلاقته بفتاة كردية تتأثر بالخطاب القومي الكردي، فيظهر الصراع بين الحلم القومي والواقع السوري. بهذا التنوّع في المقاربات، يقدّم الجاسم بانوراما شاملة للانقسام السوري على الصعيد الطائفي والقومي والسياسي والإنساني.

يعتمد الجاسم لغة مكثّفة تتأرجح بين الواقعية والشاعرية المتأملة، فالجمل قصيرة، مشدودة كأنفاس المدن المدمّرة، والإيقاع يتبدّل تبعًا للحالة النفسية للشخصيات، فالحرب في سبدلا ليست حدثًا خارجيًا بل قوة داخلية تغيّر بنية اللغة نفسها، فتغدو الجملة السردية مرآة للخراب العام. ومن خلال هذه اللغة المتوترة ينجح الكاتب في تحويل المأساة إلى تجربة جمالية، دون أن يفقد حسّه الأخلاقي.

تنتهي الرواية عام 2014 حين يكتشف مخلص صورة والد حبيبته “أبو محمود” بين صور “قيصر” المسرّبة من معتقلات النظام. هذه اللحظة تمثل ذروة التحوّل التطهيري في النص، إذ تنقلب الصدمة إلى وعي، ويتبدّل الفقد إلى طهرٍ رمزيٍّ يطهّر الشخصيات من الأوهام أمام بروز الحقيقة العارية التي ترفض ضحى (ابنة أبي محمود، وحبيبة مخلص) وبنيتها الالاجتماعية ان تراها. فالحقيقة، مهما كانت موجعة، تفتح باب المصالحة مع الذات. ومن خلال هذا الوعي الجديد، تستعيد الشخصيات إمكانية الحب والحياة، كما تستعيد الرواية ذاتها معناها بوصفها فعلًا من أفعال المقاومة الرمزية ضد الظلم والطغيان.

أخيراً؛ يمكن التعقيب على الرواية بالنقاط التالية:

- إن الرواية مكثفة جدا في أحداثها فهي تقع في 384 صفحة، ويمتد فضاؤها المكاني كثيراً في الجغرافيا السوريّة لتطال أغلب ما حصل من وقائع وأحداث في سورية بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ م.

- قاربت الرواية بحرفية أدبية أهمّ المشكلات الصميمية في المجتمع السوري إبان سنوات الثورة الأولى كالمشكلة الطائفية التي صنعها النظام وكيف جعل جند طائفة (العلويين) لحماية مصالحه وورطهم في دماء السوريين. ومشكلة التنوع القومي الاثني في سورية وكيف تم استغلال بعض الأكراد لواقع دعم النظام لهم والتحاقهم وتعزز شعورهم بالاختلاف عن مجتمعهم ومحاولة تأسيسهم لواقع انفصالي .

- كما قاربت الرواية بعمق موضوع الاستغلال الديني لمشاعر السوريين حيث تحركت القاعدة وداعش داخل سورية ووصلت داعش إلى مرحلة سيطرت على أجزاء كبيرة من سورية وتصرفت بطريقة أساءت للثورة السورية وللشعب السوري وللدين الإسلامي نفسه.

- قد يكون أهم ما في الرواية شخصية “أبو محمود” المواطن السوري الفقير قليل التعليم. هذا المواطن هو الأكثر مظلومية لكنّه في الوقت نفسه الأكثر اندغاماً بالنظام وسردياته إلى درجة الاستعباد، إذ رضي بما لحقه من ضرر أودى في النهاية إلى نكبة العائلة دفاعا عن الإله الذي يظلمه ويقتنع به، كنوع من التماهي بالمتسلط وعبادة الظالم.

نعيش هذه الأيام عهد انتصار الثورة السوريّة وهي ما بشر به الجاسم في نهاية الرواية عندما قالت ضحى لمخلص : “سبدلا في الجحيم”، وعندما أخبر مخلص صديقه سميراً: ” سيسقط سبدلا من الواقع كما سقطت خرافات جدّتي من خيالي”، ربّما هي نبوءة متأخّرة في الواقع إذ تأتي مع صدور الرواية في حزيران 2025، إلا أنّها لا شكّ تستند على أساس معرفي رصين يستند إلى فهم التاريخ وتحولاته كما يظهر في الرواية. لقد انتصرت ثورتنا التي قدمت كثيراً من التضحيات وها هي اليوم تؤسس لمستقبل أفضل.

يمكن القول أخيراً إن سبدلا رواية كثيفة ومركّبة، ترصد من خلال مصائر شخصياتها المتعددة خريطة الوعي السوري في أكثر لحظاته مأساوية. وقد نجح عبد القادر الجاسم في أن يقدّم نصًا روائيًا يتجاوز التوثيق إلى التفكيك، يجمع بين الحكاية والتحليل، بين الحسّ الشعبي والرؤية التأمليّة مؤكّداً أن الرواية لا تُكتب لتؤرخ للحرب، بل لتفهمها وتقاومها. وبهذا تثبت سبدلا أنّ السرد يمكن أن يكون وثيقة وعي قبل أن يكون وثيقة حدث، وأنّ الكتابة في زمن الخراب هي الشكل الأسمى للنجاة.