تبدو ليبيا، وهي تخوض عامها الرابع عشر بعد سقوط النظام السابق، وكأنها تمارس، على امتداد أزمتها، مهمّة البحث عن جواب السؤال الذي حيّر الفلاسفة طويلاً: ما الدولة؟ وكيف يمكن أن توجد عندما تغيب عنها الشرعية التي تجعلها مجالاً للجميع، لا ساحة تتنازعها الولاءات في فضاء المتصارعين على السلطة؟ فالواقع أن ما يجري في ليبيا ليس تعثّراً سياسيّاً، ولا انقساماً سياسيّاً كما يبدو للمتابع، بل هو خلل في معنى الدولة التي لم تستكمل شروط ولادتها بعد، فمنذ ولادتها وجدت على استعجال في شكل نصوص قانونية، لا على أسس معاني العقد الاجتماعي. وبمعنى آخر، تشكل كياناً قبل أن تكون فكرة. حدث ذلك عندما اندفعت النخب الليبية، بإغراء اللحظة التاريخية، وتحت وطأة التنافس الدولي في أربعينيات القرن الماضي، نحو الاستقلال سنة 1951، فأنشأت كياناً سياسيّاً سبّاقاً على أسس النضح الاجتماعي الذي يبرّر بناء الكيان، فتشكلت الدولة من فوق وليس من تحت بنتاج دستور الاستقلال الذي أطّر الحكم في البلاد ببنية مباني النصوص، لا معاني روح الاجتماع، ومن لحظتها تسلسل الخلل بفقدان مفهوم المواطنة كبناء تحتي أساسي كعقد للعيش المشترك، وصار مجرّد بند في وثيقة قانونية.

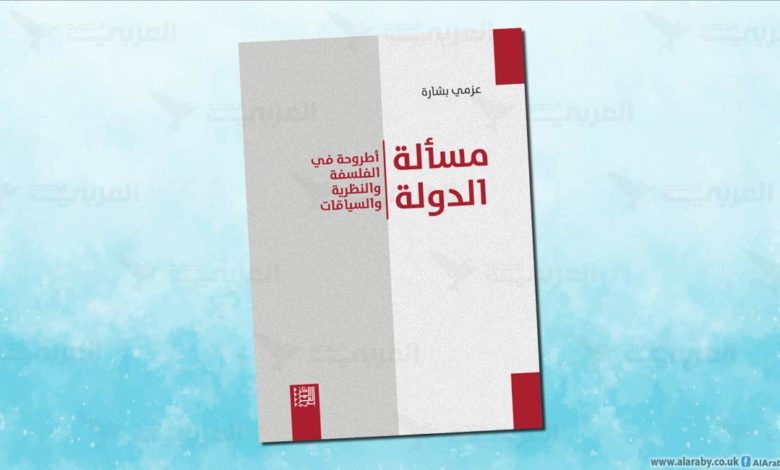

في أطروحة المفكر العربي عزمي بشارة، في كتابه “مسألة الدولة… أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات” (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، بيروت، 2023)، تنبيه جلي إلى هذا الخلل البنيوي الذي أصاب تجارب عربية كثيرة عندما تشكّلت الدولة قبل شرط معنى المجتمع الاجتماعي الذي يُفترض أن تنهض عليه، فالدولة في تصوّر بشارة ليست جهازاً إدارياً ولا بنية قانونيةً بحتة، بل مجال إنساني وأخلاقي يتحوّل فيه الناس من جماعات متجاورة إلى مواطنين، ويصير فيه ولاء الدم ولاءً للفكرة بتوازن السيادة والمواطنة، وبتحوّل القوة إلى شرعيةٍ تستمد معناها من العقد العام، وليس من القهر المفروض بقوة القانون الجامد.

ومن منظور أطروحة بشارة، يمكن قراءة التجربة الليبية لنكتشف أنها منذ نشأتها الأولى لم تتحوّل إلى مشترك مؤسّسي يحتضن الجميع، بل ظلت في حالة نزاع تجلت في مظاهر وأحداث عديدة، كما في الخمسينيات بين الأقاليم الثلاثة التي، وإن اتّحدت في الستينيات، إلا أنها تتحد إدارياً برغبة سياسية، لا بنتاج دواعٍ اجتماعية فرضت نفسها. وفي السبعينيات والثمانينيات، طفا الصراع بين السلطة والمجتمع في ظل النظام الجماهيري الذي صادر المجال العام تحت شعار “سلطة الشعب”. وفي العقد الأخير، تعدّد الصراع بين مراكز قوى عديدة مزّقتها الجغرافيا وكرّسها السلاح. ويبدو أن هذا الخلل البنيوي هو الذي سهل على العقيد الراحل معمّر القذافي أن يبني سلطته المطلقة فوق أرضٍ بلا عقد اجتماعي متماسك، إذ تسلم دولةً تفتقر إلى الإجماع، فصارت في يديه جهازاً شخصيّاً يتماهى فيه الحاكم والدولة، فمحا الدولة بعد أن أفرغها من مؤسّساتها بمصادرة المجال الذي تولد فيه الشرعية من المشاركة، وعندما انهار نظامه لم تسقط دولة قائمة، بل ما حدث انكشاف الخواء القائم بتهاوي الشكل الخالي من المضمون تماماً.

ما تحتاج إليه ليبيا هو ترتيب العلاقة بين السيادة والمواطنة، بحيث لا تتحوّل الأولى وسيلة للسلطة ولا الثانية شعاراً بلا مضمون

في منظور بشارة، لا تقوم الدولة الحديثة على العنف وحده، بل على الشرعية التي تجعل احتكار العنف مشروعاً في نظر مواطنيها، فاحتكار العنف بلا شرعية ليس دولة، بل سلطة قهرية فاقدة المعنى. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى ليبيا اليوم بوصفها انتقلت من دولةٍ احتكرت العنف بلا شرعيةٍ إلى واقعٍ فقد العنف والشرعية معاً، حين توزّعت القوة بين جماعات متنازعة، فانقسمت السيادة بين حكومتين ومؤسّساتٍ متوازيةٍ لا تعترف إحداهما بالأخرى، والنتيجة سيادة لم تعد إطاراً يوحّد الجميع، بل ملفّاً للمساومة والتفاوض.

والسؤال الأعمق الذي بات يفرّق نفسه في المستوى الاجتماعي، متجاوزاً حدود السياسة: لماذا بقيت القبيلة، منذ الاستقلال، الإطار الأرسخ في حياة الليبيين؟ وربما الجواب لا كما يعتقد المتابع أنه في قوة القبيلة، بل في ضعف الدولة التي لم تحدّث مفهوم القبيلة، فلم تمنح الفرد شعوراً بأمانٍ يعادل ما تمنحه إياه قبيلته، كما أنها لم تبنِ الثقة التي تجعل المواطن يلجأ إلى القانون بدلاً من شيخ القبيلة، ومنطقي ألا يترك الناس يقين الانتماء الموروث إلى غموض الانتماء القانوني إلا عندما يجدون في الدولة وفاء بالتزاماتها تجاههم، وهو ما حدث إذ تتحرّك ليبيا منذ عقود طويلة في دولتين، دولة مفترضة في دساتير وقوانين، ودولة عميقة في العصبيات والجهويات في صورتها المناطقية والقبيلة.

من منظور أطروحة بشارة، يمكن قراءة التجربة الليبية لنكتشف أنها منذ نشأتها الأولى لم تتحوّل إلى مشترك مؤسّسي يحتضن الجميع

وإذا كانت الدولة في أطروحة بشارة لا تبنى من فوق بالنصوص الدستورية فقط، بل من تحت بإعادة تأسيس المجال الذي يجعل الناس شركاء لا رعايا، تبدو أهمية أطروحته بالنسبة للحالة الليبية، لا تفسيراً نظرياً فقط، بل مقاربة لإمكان الحل، فما تحتاج إليه ليبيا هو ترتيب العلاقة بين السيادة والمواطنة، بحيث لا تتحوّل الأولى وسيلة للسلطة ولا الثانية شعاراً بلا مضمون، فالسيادة، في جوهرها، قدرة القانون على أن يكون هو نفسه القوة، والمواطنة ليست أوراقاً في شكل بطاقة هوية، بل فعل مشاركة في المجال العام، فعند تصالح الاثنين تصبح الدولة ممكنة من جديد، ولكن!

تبدو هناك فراغاتٌ أعمق في الحالة الليبية، تستدعي بحثاً أكثر شمولاً، فالحالة الليبية لا تعاني فقط من ضعف المجال العام الذي يجعل المواطنين شركاء في الدولة، بل من هشاشة الاجتماع التاريخي نفسه الذي يتيح قيام هذا المجال أصلاً. وعليه، يجب قبل بناء الدولة، إطاراً للعيش المشترك، بناء المشترك نفسه، وبمعنى أوضح، بناء النسيج الاجتماعي الذي تُغرس فيه المواطنة وتستمد منه معناها، فليبيا تحتاج، قبل أطر المنظومة العمومية، إلى اجتماع جديد ينتج هذه المنظومة، فالواقع الليبي يكشف أن الاجتماع لم يكتمل بالقدر الكافي ليحمل فكرة الدولة ويحافظ عليها، ففي كل مراحل التاريخ الحديث لم يبرُز السؤال المؤسّس: ما الذي يجعلنا دولةً؟ النفط؟ الحدود؟ التاريخ؟ أم إن الليبيين يحتاجون تعريفاً جديداً يربط وجود الدولة بوجود أفراد المجتمع أحراراً متساوين في القانون؟ من دون هذه الأسئلة سيبقى أي بناء إداري مهدّداً بالانهيار، لأن معنى الدولة لم يتجذّر في وعي الناس، ولا يزال عرضاً سياسيّاً ولا كياناً مستقرّاً.

وباختصار شديد، لا تكون استعادة الدولة في ليبيا بترميم الماضي، لا ما قبل 2011 ولا ما بعده، بل بإنتاج عقد اجتماعي جديد يستلهم فكرة “عقد المواطنة” أساساً للشرعية، تصير فيه السيادة وظيفة عامة لا امتيازاً خاصّاً، وتصير في الدولة معنى اجتماعيّاً لا مبنى قانونيّاً.

المصدر: العربي الجديد