لا يمكننا عزل ما يحدث اليوم في سوريا عن مسار طويل من التراكمات التاريخية، ولا يمكننا اختزاله في سقوط نظام سياسي أو تصاعد أزمة هوياتية هنا أو هناك.

ما نراه الآن هو تجسيد لمحاولات متعثِّرة امتدت لعقود، لتكوين دولة وطنية على أرضية لم تتهيَّأ يوماً لتكون قادرة على تحمُّل ثقل تعدديتها. نحن أمام مرحلة تعيد فتح الجروح القديمة التي لم تندمل، وتكشف عن هشاشة البنية السياسية التي عجزت عن استيعاب التنوُّع وترسيخ مبدأ الشراكة، حيث يتقدَّم الشعور بالانتماء الجزئي على فكرة الدولة، وتتراجع الوطنية أمام الولاءات البديلة.

منذ الاستقلال عام 1946م بدا أنَّ النخبة التي تسلَّمت السلطة في سوريا لم تكن مهيَّأة لاحتواء فسيفساء الهويات الدينية والعرقية. وراحت تعمل على تشكيل سلطة مركزية تقصي الآخر، وتعيد تكريس التراتب الذي عرفته المنطقة في العهد العثماني، حيث وضعت كلَّ الهويات الجزئية خارج مركز الفعل السياسي. ولم يكن هذا التوجُّه مقصوداً بالكامل، لكنَّه جاء نتيجة لغياب رؤية بنيوية لتأسيس الدولة على قاعدة المواطنة المتساوية.

بنية الجيش السوري التي أسَّستها فرنسا لم تكن بعيدة عن هذه الحسابات، فالتجنيد تمَّ تفعيله في مناطق الأقليات، لا حباً بها، بل لأنَّها كانت بعيدة عن المدن الكبرى التي تشكِّل بؤراً محتملة للتمرُّد السياسي.

لم تقف الهويات الجزئية، إزاء ذلك، مكتوفة الأيدي، فالعلويون الذين خرجوا من العزلة والتهميش، لم يثقوا في دولة يُقال إنَّها وطنية، لكنَّها تبدو لهم سنِّية الهوى. لذلك أرسل بعض زعمائهم، ومنهم سليمان الأسد، مذكرة للحكومة الفرنسية يطالبون فيها بالحماية أو الحكم الذاتي، وقد برَّرت المذكرة طلب الحماية من فرنسا بضعف تمثيل العلويين في مؤسسات الدولة الحديثة، وخشيتهم من هيمنة الأكثرية، مؤكِّدة أنَّ الدولة المركزية لن تضمن لهم لا الأمن ولا المساواة. أمَّا الدروز، فقد اتخذوا موقفاً أكثر وضوحاً في الدفاع عن استقلالهم الذاتي، مستندين إلى تجربتهم في الاستقلال حين أعلنت فرنسا دولة جبل الدروز عام 1921م دولة مستقلة. وبعد توحيد سوريا من قِبل الفرنسيين عام 1936م، رفض العديد من الدروز فكرة الانضواء التام في دولة مركزية من دون ضمانات تحمي خصوصيتهم، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات ومقاطعة الانتخابات في بعض الأحيان، مطالبين بإبقاء وضعهم الخاص تحت الحماية الفرنسية أو بتوسيع الحكم المحلي. في حين كانت مطالب الأكراد أكثر تعقيداً نظراً لتشتتهم الجغرافي بين سوريا وتركيا والعراق، فقد أبدوا رغبة واضحة في الحفاظ على هويتهم القومية، ورفضوا محاولات الدمج القسري في الثقافة العربية، و لم تكن هناك مطالب صريحة بانفصال سياسي آنذاك، باستثناء مطالبتهم بالمحافظة على خصوصية مناطقهم الثقافية، وهو ما قوبل بالتجاهل من قبل السلطات المركزية.

لم تكن الدولة السورية آنذاك، بمؤسساتها الناشئة، قادرة على منح الطمأنينة لأيٍّ من هذه الهويات، لا من خلال تمثيل سياسي عادل، ولا من خلال ضمانات ثقافية أو إدارية. وبدلاً من بناء دولة جامعة، اختارت المراهنة على النموذج الأحادي في الهوية والسيادة، ما أسهم في تراكم الخوف وتعميق الشعور بالتهميش لدى الأقليات.

الطريف – وربَّما المؤلم – أنَّ بنية الجيش السوري التي أسَّستها فرنسا لم تكن بعيدة عن هذه الحسابات، فالتجنيد تمَّ تفعيله في مناطق الأقليات، لا حباً بها، بل لأنَّها كانت بعيدة عن المدن الكبرى التي تشكِّل بؤراً محتملة للتمرُّد السياسي. هذه التركيبة انقلبت لاحقاً إلى محرِّك أساسي للصراع على السلطة، خصوصاً بعد أن غدت المؤسسة العسكرية باباً للترقي الاجتماعي والسياسي أمام أبناء الريف والمناطق المهمَّشة. وما إن بدأ مسلسل الانقلابات في خمسينيات القرن العشرين حتى بدأت خريطة السلطة تتبدَّل.

فقد كان صعود البعث في 1963م إلى السلطة لحظة فاصلة لأسباب كثيرة؛ منها أنَّه فتح المجال أمام كوادر عسكرية، معظمها من أبناء الهويات الجزئية، لاحتلال مواقع متقدِّمة في القرار السياسي والعسكري.

لا دولة في سوريا من دون اعتراف عميق بتعدديتها، ولا استقرار من دون عقد وطني لا يقوم على طغيان جماعة أو إقصاء أخرى.

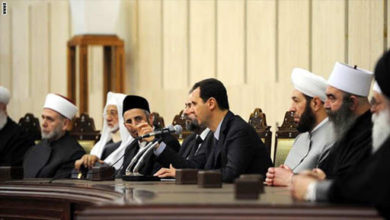

ومع وصول حافظ الأسد إلى الحكم عام 1970م، دخلت سوريا مرحلة جديدة من إعادة ترتيب السلطة، فعلى الرغم من أنَّه حرص على إبراز الطابع القومي والعلماني، لكنَّه، فعلياً، بنى سلطته على شبكة معقَّدة من الولاءات، ارتكز كثير منها على روابط هوياتية، لا سيما في البنية الأمنية والعسكرية. فقد كان حكم الأسد محاولة لإعادة بناء السياسة والمجتمع على نحو يجعل من ولاء الهوية إحدى أدوات سيطرته، وضمان بقائه في الحكم. ولم يكن العلويون كلُّهم مستفيدين من ذلك، فقد اقتصر الاهتمام على نخبة محدَّدة داخل هذه الهوية، لكنَّ ارتباط النظام بهذه الجماعة صار مع الوقت، وبعد تسلُّم بشار السلطة، عبئاً مزدوجاً، ذلك أنَّه سعى إلى تعزيز الانقسامات المجتمعية من جهة، وربط مصير فئة كاملة بمصير النظام من جهة أخرى.

وعشية الثورة السورية عام 2011، كانت هذه البنية قد وصلت إلى ذروتها من حيث التفكُّك، فالنظام كان مشغولاً بتثبيت سيطرته ولا علاقة له أبداً ببناء مفهوم الدولة وتدعيمه، وعلى الرغم من ذلك لم تكن الثورة السورية ثورة هوياتية لا في خطابها ولا في دوافعها؛ فقد بدأت بوصفها حراكاً شعبياً عابراً للطوائف، وقد تبنَّت شعارات الحرية والكرامة والعدالة، واستمرَّت على هذا النحو حتَّى سقط النظام الأسدي.

وبعد انتصار الثورة برز الخطأ التاريخي الأكبر، وهو أن أحداً لم يرد أن يصغي لما كانت تقوله الجغرافيا والديمغرافيا منذ البداية: لا دولة في سوريا من دون اعتراف عميق بتعدديتها، ولا استقرار من دون عقد وطني لا يقوم على طغيان جماعة أو إقصاء أخرى. ما نراه اليوم من صراع هوياتي هو امتداد لصيغة ولدت مع الاستقلال ولم تجد من يصحِّح مسارها، والفرصة الآن، رغم ضآلتها، لا تزال قائمة من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد يتجاوز منطق المحاصصة والهيمنة الهوياتية.

المصدر: تلفزيون سوريا

ظهور الهويات المتعددة بالمجتمع السوري هي نتيجة تراكم من قوى الإستعمار والأنظمة الديكتاتورية المستبدة التي تلعب على تعدد الهويات، بكل الدول تكون الهوية الوطنية واحدة تمثل الأكثرية بالدولة، مع الحفاظ-بعضها- على الأرث الثقافي والإجتماعي للأطياف المجتمعية، لأن دولة المواطنة هي الحل العقدي بالدول المتحضرة -إن طبقتها-