يحمل العام الجاري (2020) اثنتين من الذكريات المئوية، شديدتي الأهمية والمفصلية، في تاريخ سورية والمنطقة. الأولى في 8 مارس/ آذار 1920، وهي الذكرى المئوية لإعلان أول دولة تحمل اسم “سورية”، هي المملكة السورية العربية. والثانية ذكرى معركة ميسلون، وقد مرت يوم الجمعة الماضي (24 يوليو/ تموز 1920)، والتي دخلت بعدها القوات الفرنسية دمشق، ليبدأ عهد الاحتلال الفرنسي لسورية قبل مائة عام.

سورية جغرافياً، وعبر معظم التسميات الموثقة تاريخياً، من قرون قبل الميلاد إلى الحرب العالمية الأولى، هي المنطقة الممتدة من كامل الساحل الشرقي للبحر المتوسط إلى منتصف البادية، فنهري الخابور ودجلة شرقاً، ومن جبال طوروس شمالاً إلى ما بعد العقبة وغزة جنوباً، وكأنها السور الشمالي لصحراء الجزيرة العربية، بل إن مؤرخين يرَوْن أن اسم سورية يعني السور مع وجود آراء مختلفة حول أصل التسمية.

أما تاريخياً، المنطقة، وبشبه إجماع من علماء الآثار والتاريخ، هي الأقدم عالمياً، باستمرارها السكاني وتعاقب الحضارات على أرضها منذ العصر الحجري. تُعزّز ذلك المكتشفات الأثرية العائدة إلى آلاف من السنين قبل الميلاد، والدالّة على تطور الزراعة، والتحول إلى السكن المتحضر، والانتقال المعرفي لاختراع الكتابة واستخدامها، فالأرض السورية على امتدادها لم تنقطع في أي مرحلة عن الركب الحضاري، إذ نشأت فيها ممالك قديمة كثيرة عظيمة الأهمية (إيبلا، ماري، أوغاريت، راميتا، أفاميا، والممالك الآرامية المتعددة..)، وخضعت قبل الميلاد أيضاً لتعاقب معظم الإمبراطوريات التاريخية من “سومرية، أكادية، حثية، بابلية، إغريقية، رومانية، بيزنطية”. وفي الحقبة الممتدة بين الميلاد والإسلام، شهدت بقاع منها قيام إمارات ودويلات ذات شأن وحضارة متميزة، كالتدمريين والأنباط وسواهما. أما بعد الفتح العربي الإسلامي، خلال الخلافة الراشدة، فخضعت في عمومها إلى ما شهدته المنطقة من حكم الأمويين ثمّ العباسيين وما أعقبهما من غزو مغولي ثم تتري ثم صليبي، وصولاً إلى المرحلتين، الأيوبية والمملوكية، فالحكم العثماني الذي استمر أكثر من أربعة قرون متواصلة، وانتهى بعد الحرب العالمية الأولى والدعم البريطاني لما عُرفت بالثورة العربية بقيادة الشريف حسين التي أتمت سيطرتها على سورية الطبيعية عام 1918… واللافت بعد هذا السرد التاريخي أن سورية الجغرافيا والأرض التي تعاقبت فيها كل تلك الدول والممالك، لم تحمل أية دولة فيها اسم “سورية”.

الثورة العربية ونهاية الحكم العثماني

خلال أربعة قرون من الحكم العثماني، لم تظهر حركة عربية سياسية أو ثورة تدعو إلى الانفصال عن دولة الخلافة، ولكن مع تمكّن “الاتحاديين”، بدعم أوروبي، من خلع السلطان عبد الحميد الثاني (1909)، والاضطرابات التي شهدتها مرحلتهم من صراعاتٍ وفوضى، تزامناً مع خسارتهم مزيداً من أراضي السلطنة، كالبلقان وليبيا، وأدّت إلى فقدانهم الحكم الذي استعادوه في انقلاب (1913). وبرزت بعده دعوات العصبية العرقية، فتمّ تطبيق سياسة التتريك القسري للتعليم في المدارس العربية، والتي قوبلت مباشرة بدعوات قومية من المتنورين العرب، خصوصا في دمشق وبيروت، وتجلّت بانعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس (1913)، فكانت المطالبة بحكم ذاتيّ للمناطق العربية، ولم تصل إلى دعوة إلى الانفصال أو الاستقلال التام.

مع بداية الحرب العالمية الأولى (1914)، وقرار الاتحاديين دخولَ الحرب إلى جانب ألمانيا بعد إعلانهم الحياد في بدايتها، وجدت بريطانيا الفرصة سانحةً لمخططاتها في المنطقة، مستغلة مشاعر الاستياء العربي من محاولات التتريك، ومحاولة النيْل من العنصر العربي في سلوك الاتحاديين ومناهجهم الدراسية، فبدأت المراسلات بين البريطانيين (والشريف حسين بن علي) لإعلان ثورة عربية تنطلق من مكة، وتشمل الأراضي العربية لتحريرها من الحكم (التركي) وليحكمها عرب من نسل (الشريف)، مستغلين رمزيته الدينية والقومية. استنزفت الحرب موارد سورية الطبيعية وشبانها (سفربرلك) وذاقت البلاد ويلات المجاعة، خصوصا في لبنان (1915). ومع نهوض بعض الحركات السياسية وبدايات تشكِّل أحزاب، أقدم والي البلاد الشامية، جمال باشا، على إعدام عشرين من كبار المتنورين العرب في يومٍ واحد في بيروت ودمشق (6 مايو/ أيار 1916)، فكانت الفرصة مواتيةً لإعلان الشريف حسين من مكة انطلاقة الثورة العربية الكبرى (1 يونيو/ حزيران 1916)، وسرعان ما تمكّنت قواتها المتزايدة، والمدعومة بريطانياً من مدن الحجاز لتصل عام 1917 إلى ميناء العقبة، وتسيطر عليه، إثر معركةٍ بقيادة الضابط البريطاني الشهير، لورانس، فكان ذلك مفتاحاً للامتداد شمالاً باتجاه سائر المدن السورية.

وكان لوصول دعم الجنرال اللنبي، قائد قوات الحلفاء في الشرق، كبير الأثر في دخول القدس، ومن ثَمّ السير باتجاه معان التي شهدت معركةً ضاريةً، أُبيد فيها كثير من القوات العثمانية، لتتلوها عمّان فدرعا التي كانت معركتها آخر مقاومةٍ حقيقية، حتى أن الوالي العثماني في دمشق أخلى المدينة من حاميته وجنده في اليوم الأخير من معركة درعا، فتسارع وجهاء دمشق لتشكيل حكومةٍ برئاسة محمد سعيد الجزائري، مهمتها الأولى ضبط الأمن، فعملت ثلاثة أيام فقط، ريثما وصلت طلائع القوات العربية (1 أكتوبر/ تشرين الأول 1918)، دخل بعدها الأمير فيصل بصحبة نوري الشعلان وعودة أبو تايه ولورانس على ظهور الخيول، ومعهم 1200 مقاتل، قوبلوا باستقبال حافل وحماسي من الأهالي وبقية القوات، وأعلن الأمير فيصل (بأوامر من الجنرال اللنبي) تأسيس أول حكومة عربية في دمشق، وتكليف الفريق علي رضا الركابي برئاستها. بعدها توجّه فيصل إلى حمص وحماة فحلب التي انسحبت منها القوات العثمانية تباعاً خلال أيام قليلة.

لم يرُقْ لفرنسا التمدّد السريع للقوات العربية في مدن الداخل السوري، فسارعت خلال الشهر ذاته إلى إنزال قوات سيطرت على الشريط الساحلي، من بيروت إلى مرسين شمالاً، لضمان ما اتفقت عليه مع بريطانيا (سايكس بيكو) ومن مرسين اتجهت إلى أضنة بقوة من متطوعي (الجيش الأرمني الفرنسي) وتابعت شرقاً إلى إقليم كيليكيا ومدن مرعش وعنتاب وأورفة وماردين، التي أخلتها لها بحسب الخطة القوات البريطانية المتقدمة من جهة الموصل ليغدو الساحل والشمال السوري بأكمله تحت السيطرة العسكرية الفرنسية.

وفي العام 1919، باتت الدولة العثمانية في أسوأ أحوالها منذ نشأتها، فجيوش عدة داخل كبريات مدنها، بما فيها العاصمة إسطنبول، فاضطرت مع شريكتها ألمانيا إلى توقيع معاهدات إذعان، من أشهرها فرساي وسيفر، القاضيتان بمنح الممتلكات الألمانية والعثمانية الخارجية (من ضمنها سورية الطبيعية) للانتدابين البريطاني والفرنسي، فيما كان رأي الولايات المتحدة، برئاسة ويلسون، إعطاء حق تقرير المصير للشعوب المستقلة. ولأجل ذلك شَكّلت “لجنة كينغ – غراين”، لتجوب المنطقة، وتتقصى إرادة أبنائها، ما دفع النخب السياسية السورية إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر سوري منتخَب، يستطيع التعبير عن الإرادة الشعبية وصياغة متطلباتها وإعلانها. سرعان ما أقيمت أول انتخاباتٍ بعد الحكم العثماني، وعلى الطريقة التي كانت متبعة سابقاً في اختيار ممثلي الولايات لمجلس المبعوثان (البرلمان العثماني)، والتي تتكوّن من مرحلتين. في الأولى ينتخب عامة البالغين ممثليهم. وفي الثانية، ينتخب الممثلون العدد المطلوب لكل ولاية أو قضاء (طريقة ما زال باحثون يرونها أكثر حصانة للديمقراطية من مخاطر الشعبوية).

لظروف المرحلة وسرعة الإنجاز، أُجريت الانتخابات مباشرة ضمن المرحلة الثانية. أما في المناطق التي عرقل فيها الفرنسيون والبريطانيون الانتخابات، فتمّ الأخذ بتوكيلات الأهالي بديلاً عن الصندوق الانتخابي. عاينت لجنة كينغ – غراين الأميركية الواقع السياسي والجماهيري الجامح للاستقلال التام، ووضعت ذلك في تقريرها الذي كان في حوزة الرئيس ويلسون في مؤتمر باريس للصلح، والذي عُقد نهاية العام 1919 بين المتحاربين عالمياً، وحضره الأمير فيصل منتدباً من أبيه. أقرّ مؤتمر باريس معظم الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة لمصلحة المنتصرين. وفي ما يخص المسألة السورية، بقي الرأي الأميركي غيرَ مقرٍّ بالانتداب، من غير أن يُظهر تقرير اللجنة (لم يُنشر إلا بعد ثلاثة أعوام)، فيما تحفظت الدولة العثمانية على الإقرار بضمّ أضنة وكيليكيا والمدن الشمالية ولواء إسكندرون للدولة العربية المزمعة، خصوصا أن تلك المناطق ما زالت تشهد حرباً بينهم وبين الفرنسيين، وهو ما تمّ لهم لاحقاً بعد حرب التحرير الكماليّة، واستعادتهم السيطرة على أضنة وإقليم كيليكيا، وتعديل المعاهدات السابقة باتفاقيتي أنقرة 1921 ولوزان 1923. أما لواء إسكندرون الذي بقي مصيره معلّقاً، فأخلته فرنسا لتركيا عام 1939، لتضمن وقوفها على الحياد في الحرب العالمية الثانية.

إعلان قيام الدولة السورية

بالعودة إلى مجريات الأمور في سورية، بعد انتهاء مؤتمر باريس، وإعلان قيام عصبة الأمم مطلع 1920، وعودة الأمير فيصل إلى دمشق، فقد اتضح أن اتفاق سايكس بيكو ماضٍ إلى التنفيذ، على الرغم من التحفظ الأميركي الخجول، وأن وعد بلفور ليس مجرّد دعوة إلى هجرة اليهود إلى وطنٍ لا يحكمون فيه، كما كانت التطمينات البريطانية لفيصل وأبيه (مراسلات حسين – مكماهون).

تداعى “المؤتمر السوري العام” للانعقاد عاجلاً، وفي اليوم التالي (8 مارس/ آذار 1920) أعلن قيام “المملكة السورية العربية” على كامل الأراضي السورية، ومبايعة الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على سورية، كما شكّل المؤتمر لجنة لصياغة الدستور، مكتسباً صفة المجلس التأسيسي، داعياً إلى رفض كل محاولات فصل الشريط الساحلي وتجزئته (لبنان غرباً وفلسطين جنوباً)، كما وجّه الدعوة إلى قيام وحدة عربية، خصوصا مع العراق المتصل بسورية جغرافياً. يلحظ الباحثون أن الدعوة إلى مملكة عربية موحدة مع الحجاز التي يحكمها الشريف حسين لم تخرج عن المؤتمر، لأن القضية سبق وحسمتها بريطانيا مع الشريف قبل مدة، وأقنعته بوجوب أن تكون هناك دول قائمة وممالك تتنادى لتنصيبه (بحسب ما كشفت المراسلات).

لم تلقَ المخرجات الحماسية عالية الطموح للمؤتمر السوري العام، ونزعته الاستقلالية الكاملة، ترحيباً في أوساط دول الحلفاء، وكانت فرنسا قد استبقت بتعيين الجنرال غورو مندوباً سامياً لسورية ولبنان الذي توسعت قواته داخله. فيما مضت حكومة هاشم الأتاسي الذي كُلِّف بعد الركابي باتخاذ إجراءات تدعم الدولة المستقلة، كإصدار عملة جديدة وتأسيس جيش وطني وتنظيم الحياة الإدارية. تصاعدت الأزمة مع فرنسا، مع رفض الحكومة السورية الجديدة مقرّرات مؤتمر سان ريمو الذي أقرّ الانتداب، وترافق ذلك مع مناوشات لثوار سوريين مع وحدات فرنسية توغلت أكثر في لبنان إلى مجدل عنجر قرب الحدود السورية اللبنانية الحالية، فأرسل الملك فيصل مستشاره نوري السعيد لمقابلة الجنرال غورو في بيروت لتهدئة الأمور، لكنّ غورو زوّده بإنذار يتضمن خمس نقاط، أبرزها: القبول بالانتداب، والتعامل بالعملة الورقية المطبوعة في فرنسا بديلاً عن الدينار السوري الجديد، ووقف عمليات التجنيد لإنشاء جيش سوري.

الاحتلال الفرنسي لسورية

اجتمع المؤتمر السوري، ورفض إملاءات غورو الذي عاود في اليوم التالي (14 يوليو/ تموز) العيد الوطني الفرنسي إرسال إنذاره بتشدّد أكثر، يطلب فيه التسريح الفوري لجميع من تم تجنيدهم وقبول كل شروط الإنذار خلال أيام أربعة فقط، وإلا فإن جيشه سيجتاح دمشق. توالت جلسات المؤتمر السوري يومياً، وبشكل صاخب، وسط تضارب الآراء والإصرار الكبير من وزير الحربية، يوسف العظمة، على الدفاع حتى الرمق الأخير، فصارت تُعقد اجتماعات جانبية في قصر الملك، خلُصت إلى إرسال القبول بالإنذار وتطبيق بنوده. وعلى الرغم من إرسال الموافقة قبل يوم من انتهاء المهلة المحدّدة، فإن غورو تذرّع بعدم وصولها، لعطل في الاتصالات، وحرّك قواته باتجاه دمشق.

عمد وزير الحربية إلى استصدار قرار من الملك بوقف تسريح الجيش وإعادة تجميعه للمواجهة، فتم ذلك على عجل، واتجه العظمة، وما يقرب من ثلاثة آلاف من الجنود والمتطوعين، بعتادهم المحدود وبعض الألغام وقطع المدفعية، إلى موقع ميسلون (20 كيلومتراً غرب دمشق) لملاقاة جيش غورو المكوّن من سبعة آلاف مقاتل محترف بعتاد حديث ودعمٍ بالطيران. وفي 25 يوليو/ تموز 1920، وقعت المعركة شبه المحسومة مسبقاً، حيث نفذت ذخيرة الجند وكانت أكثر الألغام معطَّلة، وتدخّل فيها الطيران الفرنسي، ليحسمها وسط تهلهل في صفوف القوات السورية، وانتهت باستشهاد يوسف العظمة، ليتقدّم غورو بقواته التي دخلت العاصمة دمشق صبيحة اليوم التالي، طاويةً صفحة المملكة السورية العربية التي لم تُتِّم ستة أشهر من عمرها، مستكملةً مرحلة الاحتلالين، البريطاني للأردن وفلسطين والفرنسي للبنان وسورية، وتقسيمها إقليمياً والفصل بينها إدارياً، ليتحوّل اتفاق سايكس بيكو من مخطط إلى واقع عسكري على كامل الأرض السورية.

تلك هي مجريات أحداث هاتين المناسبتين، مئوية الدولة ومئوية الاحتلال الفرنسي لسورية التي باتت تسميتها دولة منحصرةً في الجزء الذي نال الاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، واحتفلت بجلاء آخر جندي فرنسي عنها في (17 أبريل/ نيسان 1946)، ليبدأ عهد جديد متطلِّع لبناء دولةٍ مستقلةٍ على أسس ديمقراطية تحاول اللحاق بالركب المتقدّم.

الديمقراطية في سورية خلال مائة عام

لم تستمر مرحلة بناء الدولة ديمقراطياً إلا لثلاثة أعوام تخللتها نكبة فلسطين (1948) التي اتخذها العسكر ذريعة للانقلاب على الحكم الديمقراطي، ومن ثَمّ انقلاباتهم على بعضهم بعضاً، إلى أن كان تنازل العقيد أديب الشيشكلي حقناً للدماء، كما جاء في بيان تنازله، بعدَ مظاهراتٍ ذهب فيها ضحايا (1954).

عادت الحياة الحزبية والديمقراطية من دونَ تدخّلٍ من العسكر، واستمر ذلك حتى الوحدة مع مصر (22 فبراير/ شباط 1958)، التي اشترط الرئيس جمال عبد الناصر لإتمامها حلّ الأحزاب، وما نتج عنه من تعطيلٍ للحياة الديمقراطية التي عادت أشهرا خلال سنة ونصف من الانفصال (1961-1963)، لتغيب بعدها تماماً مع وصول حزب البعث الشمولي إلى السلطة بانقلابه العسكري (8 مارس/ آذار 1963)، وما أعقبه من سنوات سبعٍ شهدت صراعاتٍ كثيرة في صفوف قيادات “البعث” بعد تسلّط العسكريين، أدت في نهايتها إلى سيطرة حافظ الأسد على الحكم (1970)، وتحويله السلطة إلى حكم فردي مطلق، لا ينازعه فيه أحد، ويستطيع تحويله ببساطة إلى توريث جمهوري لم يسبقه إليه عالمياً إلا التوريث الأول في كوريا الشمالية.

سنوات الممارسة الديمقراطية النزيهة والمستقلة إذاً في مجموعها لم تتجاوز ثمانية أعوام متفرّقة، من أصل مائة هي عمر الدولة السورية. ولعلّ من المفارقات أن الاحتلال الفرنسي كان أكثر سماحاً وسماحةً في ممارسة الحياة الحزبية والديمقراطية من حكم العسكر الذي كان يزجّ المطالبين بها في السجون، إن لم يكن مصيرهم الإعدام والتصفية، وأن السياسيين الذين استطاعوا الوصول إلى الاستقلال استخدموا الديمقراطية سلاحاً في مواجهة المحتل، يعزّز من مشروعيتهم في تمثيل الأغلبية الشعبية، توازياً مع الحراك الثوري الشعبي والمسلّح الذي كان يستجيب لحنكة من يثق بهم من السياسيين في توجيه المسارات نحو الهدف.

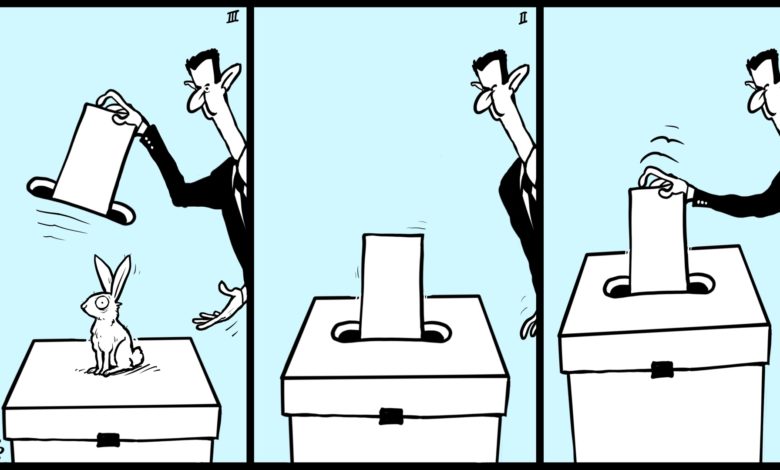

وإذا كان، في زعم العسكر الذين يأتون إلى السلطة بالانقلابات والقوة، أنهم يتدخّلون مدة محدودة، لحماية الدولة من انحرافات بعض السياسيين، وأنّ مكوثهم في السلطة مؤقت ريثما يتم التصويب، فإن الأغرب في مسيرتَيْ الأب والابن صاحبَيْ (حصة الأسد) بنصف مئوية حكم الدولة السورية، أن خمسين سنة لم تكفهما لإعادة الديمقراطية أو تكريسها في سورية، بزعم أن الظروف غير مناسبة، وأن الشعب السوري ما زال غير مهيأ لممارسة الديمقراطية، وقد يحتاج لجيلين حتى يكون جاهزاً لممارستها (كما صرّح الابن غيرَ مرة)، ضارباً عُرض الحائط بتاريخِ شعبٍ لم ينقطع تواكب الحضارات على أرضه، ومتجاهلاً أن هذا الشعب هو من اختار في زمن قياسي ممثليه في المؤتمر السوري العام الذي أعلن ولأول مرة قيام دولته التي تحمل اسم سورية قبل مائة عام كاملة.

المصدر: العربي الجديد