منذ منتصف القرن التاسع عشر، وعملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والديني هي هَمٌّ طرابلسيٌّ بامتيازٍ، حمله عُلماء مدينة طرابلس ومُفكروها بكلِّ أمانةٍ وإخلاصٍ. وقد خرج من هذه المدينة مجموعةٌ من كبار رجال الإصلاح، منهم العلامة المُصْلح الشيخ حسين الجسر، والعلامة المُصْلح محمد رشيد رِضا، والعلامة المُصْلح الشيخ عبد المجيد المغربي وغيرهم… ومنها كانت تخرج وفود العلماء إلى لقاء المسؤولين في الباب العالي، لتقدم النصح والنصيحة، محاولين قدر جهدهم تمرير رسائلهم بهدوء، من دون استثارة غضب المتنفذين في الباب العالي حينها…

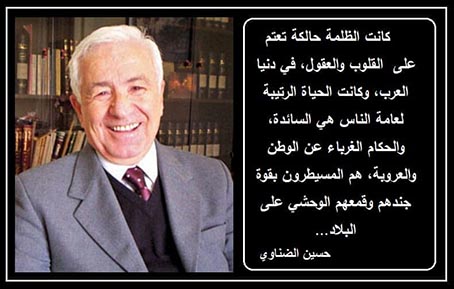

ومن المُؤْسف له، أن ذلك كله لم يتم تدوينه وتأريخه، ليكون منارةً للأجيال، إلى أن قام الدكتور خالد زيادة بإصدار كتابين تناول فيهما العلامة الشيخ حسين الجسر، صدر أحدهما في ثمانينات القرن الماضي، والثاني صدر منذ عدة سنوات. وقد تصدَّى لهذا الموضوع مؤخرا المفكر الباحث والقانوني المتمرس في النضال الوطني والعُروبي الأستاذ حسين الضناوي، وأصدر كتابه « الخروج من الزمن الضائع، محاولات النهضة العربية »، الصادر في طرابلس ـــ لبنان، عن دار البلاد للطباعة والنشر، ليكون في ذلك على خُطى الأجداد الإصلاحيين، وحاملًا لهذا الهمّ الذي يُؤرِّق كل مخلصٍ لأمته وعروبته… وهل هناك أفضل من رجل القانون والمحامي المناضل، لكي يدافع عن إشكالية نهضة الأمة وقضايا التنوير والحداثة، والخروج من متاهات الجاهلية…؟!

الكتاب

الكتاب عبارةٌ عن مجموعةٍ من المُحاضرات الجامعية التي ألقاها الأستاذ حسين الضناوي على طلابه في الجامعة اللبنانية، ومقالاتٍ نُشرت في الصُحُف أعيد النظر فيها، لتكون مُوائمَةً للنشر في كتاب. مُنْتقيًا العبارات بعنايةٍ، واضعًا إيَّاها في مكانها، بحيث أن أي حذفٍ على مُستوى العبارة أو الفقرة قد يظهر للقارئ خللًا في البُنْية الفِكْرية والمَنْطِقية للكتاب. مُعْتمدًا على مبدأ البُنْية التراكمية المُتسلسلة، فكل نقطةٍ فيه تؤدي إلى الأخرى، وبتسلسلٍ منطقيٍّ مُترابطٍ. والكتاب من حيث المضمون عبارةٌ عن كتابين في كتاب:

الكتاب الأول: تحليلٌ اجتماعيٌّ سياسيٌّ مُعمقٌ حول الحداثة والتمدن، وأسباب تخلف مجتمعاتنا المُرتبط في أساسه بأسباب تخلف الدولة الحاكمة وأنظمتها، والأساليب التي كانت تُدار فيها المنظومة وتطبق القوانين، مستندًا في تحليله إلى شواهد تاريخيةٍ، عارضًا للأسباب والمُسببات التي أدَّت إلى فشل الإصلاح السياسي أيام الباب العالي، مُركزًا على طبيعة البنية العسكرية للدولة العلية بالدرجة الأولى، والتي لم تقم بتشجيع العلم والعلماء والمفكرين، كما كان الحال في العصور التي سبقتها. ولهذا لم تعرف فترة حكم العثمانيين نهضةً علميةً أو فكرية وأدبيةً. هذا إذا علمنا أن دخول المطابع، لم يحدث إلا في وقتٍ مُتأخرٍ من القرن الثامن عشر. مُتطرِّقًا إلى نقاطٍ حسَّاسَةٍ كثيرة، مثل موضوع « اللغة العربية ودولة آل عثمان »، وكيف أهملت الدولة العلية اللغة العربية ودورها، ولم تقم بتعريب المؤسسات والدواوين كما فعل المماليك، الذين ليسوا بعربٍ أصلًا، وكان كثيرٌ منهم لا يجيدون حتى التحدث باللغة العربية، بينما كانت مؤسسات الدولة ودواوينها عربيةً ومُعَرَّبةً…

مما يدفع القارئ إلى طرح كثيرٍ من الأسئلة، وكذلك إلى تصحيح كثيرٍ من معلوماته، وإعادة صياغتها ووضعها في أطرها الصحيحة. واصفًا ما كانت عليه الحياة الفكرية حينها (ص 27)، فيقول: « وأصبح الدم الذي يجري في العروق الفكرية، كالمياه الآسنة الراكدة… تجتر الجوانب المظلمة من الذات القاصرة قصورا فاضحا عن أن تتنفس الحياة وترى الإنسان الذي يعيش حولها »…

الكتاب الثاني: ويتناول فيه إشكاليةً محوريةً وأساسيةً تتلخص في فهم ديناميكية حركة الإصلاح في القرن الماضي، وذلك من خلال نظرة المثقفين والمفكرين إلى السلطة وممارستها، ودورها الاجتماعي والسياسي، ملقيا الضوء على بعض أعلام التنوير والإصلاح في القرن التاسع عشر، عارضا لأهم أفكارهم الإصلاحية، وكذلك دورهم في بيئتهم ومجتمعهم، ونظرتهم إلى الباب العالي كمنظومةٍ حاكمةٍ كان لا بد من إصلاحها للعبور نحو الحداثة والمستقبل. في الوقت الذي لا يفوته أن يشير بأصابع الاتهام لدور رجال الدين علماء السلطان، الذين يقومون في مقابل الإصلاحيين بالدور السلبي لخوفهم الدائم من الفتن، فيدعون دائمًا إلى طاعة أولي الأمر، والخضوع لإرادتهم وحكمهم…

عرض الأستاذ حسين الضناوي في كتابه هذا مجموعةً من قضايا أمتنا الكثيرة والشائكة، مما يجعل من الصعوبة الحديث عنه وتناوله في عجالةٍ كهذه، وخصوصًا أن فقراته صيغت بطريقةٍ مكثفةٍ، مما يذكرنا بالقانوني الذي يقوم بصياغة القوانين، والفقيه الذي يحبك القواعد والمسائل الفقهية، مُنْتقيًا ألفاظه ومصطلحاته بشكلٍ دقيقٍ، وكأنه كان يكتب مطالعة قانونية في قضيةٍ عوِّيصةٍ، بأسلوبٍ استفزازيٍّ يثير القارئ أحيانًا، ويدفعه إلى طرح الأسئلة حول تخلف أمتنا ومجتمعاتنا، والأسباب والمسببات، وما نحن عليه اليوم… فوفق في خياراته هذه، لأنه إن لم يستفز القارئ من أجل واقعه، ووطنه، ومصيره، ومستقبل أمته، فمن أجل ماذا يتم استفزازه يا ترى…؟!

العرب والدولة العلية

تناول الأستاذ حسين الضناوي مسألةً غابت عن أذهان كثيرٍ من الباحثين الذين ناقشوا في كتاباتهم أسباب تخلف مجتمعاتنا علميًّا وثقافيًّا، ألا وهي تحول العالم العربي بعد أن سيطر عليه العثمانيون من دائرة المركز والمحور، إلى دائرة الأطراف، وهذا في حد ذاته فرض واقعًا جديدًا جعل من اسطنبول المركز… فوصف ذلك التحول (في ص 11): « الأطراف دائما في الدولة الكبيرة تعاني من الذبول والتعثر وكثرة المشاكل خاصة وأن الدولة العثمانية حين احتلت المناطق العربية لم تسع إلا وراء الضرائب والأمن والرجال من أجل الحرب »… هذا بالإضافة إلى سببٍ استراتيجيٍّ مهمٍّ آخر، بل كارثيٍّ بحد ذاته، ويتلخص في تحول التجارة إلى رأس الرجاء الصالح، وعبر المحيط الأطلسي بعد عام 1417 م.، أي بعد اكتشاف طريق المحيط، مما أخرج العالم من فكرة المحدودية إلى عالمٍ لا متناهٍ، وفقدت البندقية وموانئ إيطاليا دورها، والأهم من ذلك فقدان موانئ الضفة الشرقية من البحر المتوسط لدورها أيضًا…

بعض أسباب التخلف

يضع الكتاب القارئ في مواجهة أمورٍ وقضايا كثيرة، لا يحب أصلًا فتح نوافذها، كونها قضايا قد لا تروق له، ولكثيرين من حوله، لأنها تخالف كثيرًا من القناعات التربوية والاجتماعية التي هي في أساسها عاطفية وغير منطقيةٍ، مما يُحدث لديه هزةً عنيفةً، ويثير حولها الجدل، خصوصًا في هذه الفترة التي انبعث فيها لدى كثيرين نوستالجيا قوية إلى حكم الأتراك مرة أخرى مع ظهور الأردوغانية، وبسبب حالة التشرذم والضعف والتخلف التي تعاني منها مجتمعاتنا… مُتناسين كيف كانت أوضاعنا، وحال أمتنا أيام الباب العالي والدولة العلية. وهو ما يلخصه الأستاذ حسين الضناوي بقوله: « كانت الظلمة حالكة تعتم على القلوب والعقول، في دنيا العرب، وكانت الحياة الرتيبة لعامة الناس هي السائدة، والحكام الغرباء عن الوطن والعروبة، هم المسيطرون بقوة جندهم وقمعهم الوحشي على البلاد، فلا سياسة ولا فكر سياسي ولا ثقافة أو مثقفين بل حتى المدارس نادرة، وإن وجدت فالمناهج التعليمية لا تعدو أن تكون نموذجا للعلم المنحط لمجتمع منهار راكد »…

أسباب تفكك الدولة العثمانية ومغالطات بعض العرب

ولا يفوت الأستاذ حسين الضناوي أن يتطرق في كتابه إلى موضوعٍ جد حساس، كثرت حوله الكتابات والنقاشات والمغالطات في الفترة الأخيرة، ويتداوله كثيرٌ من المتدينين الذين لم يؤتوا لا علمًا في التاريخ، ولا ثقافةً سياسيةً… ويتلخص في مسؤولية العرب عن سقوط الخلافة، واتهامهم بالتآمر بالإضافة إلى يهود الدُّونْمَة، وهو ما يرفع المسؤولية عن الأتراك ودورهم الأساس في السقوط نهائيًا، واحتلال بلادنا من المستعمرين… حيث يؤكد أن للسقوط أسبابُه الكثيرة، التي بدأت مع اغتيال السلطان سليم الثالث عام 1807 م.، بعدما رفضت العساكر الانكشارية تطوير منظومة الجيش، بناءً على قواعد حديثة، مما انعكس بالتالي على تطور منظومة الحكم التي كانت تتآكل من الداخل ويستشري فيها الاهتراء…

هذا في الوقت الذي كان فيه العالم الأوروبي يبني إمبراطوريته الصناعية الحديثة، بينما كانت أوضاع الصناعة في الدولة العثمانية تراوح مكانها، وتعتمد على مجموعةٍ من الصناعات التقليدية واليدوية البسيطة. وكانت التجارة حينها أيضا بأيدي رعايا أوروبيين من غير الأتراك، وأقلياتٍ من المفروض أنهم تحت حكم الأتراك، ولكن بسبب الامتيازات الممنوحة للسفارات، استطاعوا التملص من ولائهم للدولة العلية، وأصبحوا يعاملون كرعايا أجانب من حيث الضرائب والمثول أمام القضاء والمحاكم، مما ساهم في ضرب الدولة من الداخل وضرب اقتصادها…

يضاف إلى ذلك القشة التي قصمت ظهر البعير، والمتمثلة في دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، مما ساعد الدول الاستعمارية المنتصرة في الحرب على تقسم البلاد التي كانت تحت حكم تركيا فيما بينها، واحتلالها بعد اتفاقية سايكس ـــ بيكو… وبالتالي فمن يتهم العرب بالخيانة، وتهديم صرح الخلافة، متأثرا بالوعاظ وخطباء المنابر، فهو يعاني من الجهل في التاريخ ومجريات الأمور، وكلامه مردود عليه…

المصدر: المدار نت