لا تعرف شعوب العالم اليوم ما إذا كان عليها أن تقلق فقط، أو أن تُفْرِط بالقلق إلى درجة الإحساس بالهلع، بسبب الضجيج الدولي المتزايد حول الخطر النووي. اشتعال الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان، يدفعان إلى مثل هذه الحيرة. ويجعلان الخوف أكثر من مبرّر لأنهما يترافقان مع إشارات نووية لا يمكن التقليل من شأنها.

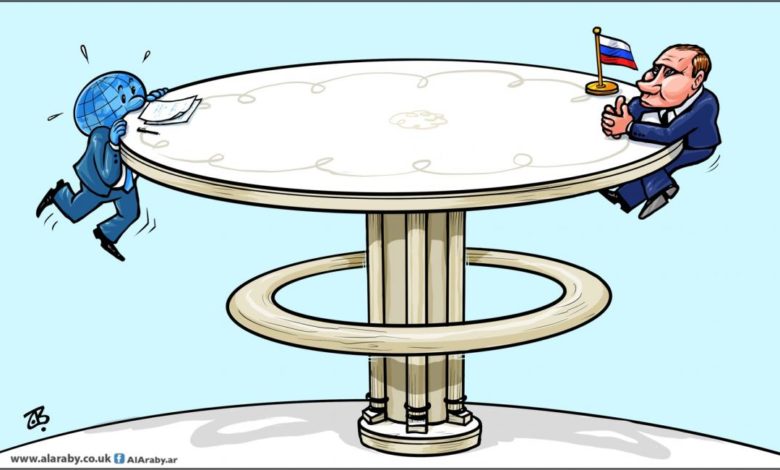

أما الدبلوماسية الدولية الرامية إلى الحدّ من انتشار السلاح النووي ونزعه بالكامل، والتي كانت على موعد مع “المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، في نيويورك من 1 إلى 26 أغسطس/ آب 2022، فلم تنجح في تبديد أي قلق، فقد انتهى هذا المؤتمر من دون إجماع بين الدول المشاركة على الوثيقة الختامية، وسط اعتراض روسيا عليها. وتنتقد الوثيقة ضمنياً الأعمال الحربية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب. وتشير الوثيقة كذلك إلى “فقدان أوكرانيا السيطرة” على هذه المحطة، في رسالة كامنة تؤكد على السيادة الأوكرانية وعدم الاعتراف بأي وقائع حدودية تنوي موسكو فرضها.

التأم المؤتمر الأممي أربعة أسابيع من دون أن يحمل أي بشرى سارّة للبشرية. لتبقى بالتالي مشكلة الأسلحة النووية “مستمرّة” و”مثيرة للقلق”، حتى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وفقاً لاستشراف الباحث بول ويلكينسون (Paul Wilkinson) منذ العام 2007، في كتابه (International Relations). الخطر لا يقتصر على البرنامج النووي لكوريا الشمالية أو لإيران، بل ينجم اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، عن التوتر الشديد في العلاقات الروسية -الأميركية. ذلك أن نوع التحدّي الحالي بين موسكو وواشنطن على خلفية المسألة الأوكرانية هو من الطراز الذي قد ينتهي ربما بصدامٍ مباشر بينهما، مع احتمال تحوّل نزاعهما المسلح فوق الأرض الأوكرانية إلى حربٍ نووية. ويتعارض سيناريو كهذا مع قواعد اللعبة التي حكمت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والتي يلخّصها الفيلسوف الفرنسي، ريمون آرون، في مقولته منذ سنة 1948: “سلام مستحيل، وحرب مستبعدة”.

“الرسالة النووية” الروسية

تطبع نبرة التهديد الأداء الروسي، مقابل نبرة أكثر حذراً لدى الغربيين. الإشارة الجدّية الأولى التي ذكّرت العالم بأن روسيا مستعدّة دوماً لاستغلال “الدبلوماسية النووية” من أجل تحقيق أهدافها وفرْض إملاءاتها على جيرانها أو منافسيها، كانت حين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وضْع الترسانة النووية لبلاده في حالة تأهب، يوم 27 فبراير/ شباط 2022، بعد ثلاثة أيام فقط على بدء عدوانه ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. بسرعة، جرى تفسير هذه الخطوة باعتبارها “رسالة نووية واضحة” موجهة إلى الغرب، وفق تقدير مدير “المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية”، توماس غومار (Thomas Gomart)، في مقابلة مع صحيفة لوموند في الثاني من مارس/ آذار 2022. لاحقاً، تحوّل التلويح بالسلاح النووي إلى عمل روتيني للمسؤولين والدبلوماسيين الروس. أما الإشارة النووية الجدّية الثانية، قد تكون أرسلتها روسيا من بيلاروسيا، عندما أعلن بوتين، في 25 يونيو/ حزيران، عن تزويد هذه الدولة المجاورة والحليفة بأنظمة صواريخ “إسكندر- إم” التي يمكن تحميلها رؤوساً نووية. وهو كلامٌ جرى تفسيره، بحسب مقالة نشرتها مجلة (National Interest) في 17 أغسطس/ آب 2022، بوصفه رسالة نووية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مفادها بأن روسيا مستعدة لنشر نظام دفاعي نووي، مع ما يعنيه ذلك من حالة تأهب جدّية على حدود أوروبا و”الناتو”. تَبِعَ ذلك تصريح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أوردته وسائل إعلامية في 27 آب/ أغسطس، مفاده بأن “مقاتلات سوخوي سو-24 البيلاروسية باتت جاهزة لحمل أسلحة نووية”، في تطوّر من شأنه تعزيز المخاوف العالمية.

على حافّة نزاع مسلح؟

يصرّ الخطاب الرسمي الروسي على أن “موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على أسلحة الدمار الشامل أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدّد وجود الدولة الروسية”، على حد قول نائب رئيس الوفد الروسي إلى “مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، ألكسندر تروفيموف، في يوم افتتاح المؤتمر في الأول من أغسطس/ آب 2022. يتعلق الأمر بـ”احتمالين افتراضيين ليست لأحدهما صلة بالوضع في أوكرانيا”، يقول الدبلوماسي الروسي. لكن خطابه يؤكّد ولا ينفي الخطر النووي، في ظل سياق دولي ينذر بـ”مواجهة شرسة” بين “الحلف الأطلسي” وروسيا، اللذين باتا “على حافّة صدام عسكري مفتوح”، على حد تعبير تروفيموف. وهذا ما كرّره نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في 22 أغسطس/ آب، بقوله إن المواجهة بين دول “الناتو” وروسيا “تتأرجح على شفا صراعٍ مسلّح مباشر”، مضيفاً أن “هذا محفوفٌ بمزيد من التصعيد وصولاً إلى صدام عسكري للقوى النووية”. وهو مضمونٌ يتطابق مع كلام وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، الذي حذّر من أن أميركا باتت “على حافّة الحرب مع روسيا والصين…”، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في 12 أغسطس/ آب.

إذا كان بعضهم يظن أن الخطاب الروسي مجرّد تهويل، فكيف يمكن تفسير معنى كلام كيسنجر إلا بوصفه “قرعاً لناقوس الخطر”؟ يتعلق الأمر إذاً بمؤشّرات قوية تدل على مدى جديّة التوتر بين روسيا والغرب. وتؤكّد خطورة الوضع تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في افتتاح “مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، حين قال إن “البشرية اليوم على بعد سوء تفاهم واحد، خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية”. ولا يقصد المسؤول الأممي خداع الرأي العام الدولي والتلاعب به لإثارة قلقه من دون سبب. على العكس، يبدو كلامه مفصلاً على قياس خطر قائم. وهذا ما دفع، على الأرجح، صانعي القرار في واشنطن ولندن وباريس إلى إصدار بيان مشترك يوم افتتاح ذلك المؤتمر الأممي في نيويورك، لمطالبة روسيا بـ”الكفّ عن خطابها النووي غير المسؤول والخطير، والوفاء بالتزاماتها الدولية وإعادة الالتزام بالأقوال والأفعال بالمبادئ المنصوص عليها في مبادرة منع الأسلحة النووية الأخيرة”. ويحمّل هذا الموقف روسيا مسؤولية التصعيد الحاصل، ويؤكد عدم رغبة الغربيين في صب الزيت على النار.

تريّث غربي أم مسألة هامشية؟

يمكن الرهان على تريُّث الغرب لتجنب السيناريو المدمّر في المستقبل. ويمكن الاستناد أيضاً إلى التحليل الذي يرى أن “الأزمات التي ينخرط فيها لاعبون نوويون من المرجّح أن تنتهي من دون عنف”، والذي يتوقع أنه “مع زيادة عدد اللاعبين النوويين المعنيين بأزمة ما، فإن احتمال اندلاع الحرب يستمرّ بالانخفاض”، وفق خلاصاتٍ توصّل إليها الباحثان فيكتور عسل وكايل بيردسلي (Victor Asal, Kyle Beardsley)، في دراسة لهما بعنوان “Proliferation and International Crisis Behavior”، نشرتها مجلة “Journal of Peace Research”، سنة 2007. ويمكن البناء على تحليل آخر مفاده بأن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا يتطابق مع سيناريو سبق أن أشار إليه الجنرال الفرنسي بيار فاندييه (Pierre Vandier)، في كتابه “La dissuasion au troisième âge nucléaire”، الصادر سنة 2018، أي حين “يستخدم اللاعبون الدوليون الحماية التي توفرها لهم ترسانتهم النووية من أجل إضعاف جيرانهم أو مهاجمتهم”، مُراهِنين على “إبقاء القوى الخارجية بمنأى عن الصراع الإقليمي”، لأنها ستدرك مخاطر تدخلها، فتختار بالتالي “الردع النووي الذاتي”، إذ يصعُب عليها التلويح بالتهديد النووي من أجل مسألة “غير حيوية”، أي لا تستحقّ “المجازفة بمواجهة نووية”.

بهذا المنحى، إذا كان الأميركيون ينظرون إلى المسألة الأوكرانية باعتبارها غير استراتيجية بالمطلق، عندها قد يبقى الصدام المباشر مع الروس مستبعداً شأنه شأن الخيار النووي. وعندها قد تصحّ التقديرات التي تستبعد تحوّل الحرب في أوكرانيا إلى مواجهةٍ نووية، على اعتبار أن القواعد التي حكمت منطق المواجهة الأميركية السوفييتية خلال الحرب الباردة لا تزال سارية المفعول، بحسب مقالة للباحث جيديون روز (Gideon Rose)، بعنوان “Why the War in Ukraine Won’t Go Nuclear”، نشرتها مجلة “فورين أفيرز” يوم 25 إبريل/ نيسان 2022.

تجارب من الحرب الباردة

توضح أمثلة، بالملموس، كيف كان التهديد أو التلويح بالسلاح النووي مجرّد كلام، لم يُتَرجم يوماً إلى أفعال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. خلال حصار برلين الذي فرضه السوفييت عامي 1948 و1949، نشرت واشنطن 60 قاذفة من طراز B29، القادرة على حمل قنابل نووية، في خطوةٍ شكلت رادعاً على ما يبدو لموسكو من دون أن يكون هناك تهديد أميركي علني باستخدامها. كذلك، تخلّل الأزمة الكورية بين عامي 1950 و1953 تفكيرٌ أميركي، وليس تهديدا فعليا باستخدام النووي، ضد السوفييت أولاً، في حال تدخلوا مباشرةً، ثم ضد الصينيين الذين تدخّلوا في خريف 1950 دعماً للكوريين الشماليين. حينها، واجه الأميركيون معضلة، إذ إن الرد على الصين يعني توسيع نطاق الحرب، مع احتمال استفادة السوفييت من التهاء الأميركيين في آسيا، حتى يهجموا أكثر في أوروبا، ويعزّزوا هيمنتهم على حساب الغربيين. دفعت هذه الحسابات واشنطن إلى سلوك مسار إنهاء التصعيد، فانتهت الحرب الكورية بتكريس انقسام شبه الجزيرة إلى دولتين.

بين عامي 1954 و1955، خلال أزمة مضيق تايوان، وفي سياق الحرب الأهلية الصينية، بين الشيوعيين والقوميين، حاولت جمهورية الصين الشعبية الشيوعية السيطرة على جزر في المضيق، سيما جزيرتي ماتسو وكنمن اللتين كانتا خاضعتين لقوات جمهورية الصين (تايوان اليوم). وكانت الولايات المتحدة تعترف بهذه الأخيرة بوصفها الممثل الوحيد للصين بأكملها. فأبدت استعداداً جدياً لاستخدام السلاح النووي ضد الصين الشيوعية من أجل ردعها عن الاستمرار في قضم المزيد من الجزر ومنعها خصوصاً من السيطرة على جزيرة تايوان. لم يتحقق التهديد لأن جرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار في العام 1955 بين الطرفين. حتى عندما تجدّدت الأزمة في مضيق تايوان سنة 1958، بسبب إقدام قوات الصين الشيوعية على قصف جزيرتي ماتسو وكنمن مجدّداً، وفرضها حصار عليهما، طُرِحَ داخل مركز صنع القرار الأميركي خيار استخدام السلاح النووي، لكن من دون أي ترجمة عملية، إذ كانت الخشية الأميركية الأساسية تتمثل في احتمال أن يؤدي ذلك إلى تدخل سوفييتي، مما يعني احتمال تحول الأزمة إلى حرب عالمية ونووية.

تخلّل حرب “السويس 1956” تهديد الاتحاد السوفييتي للبريطانيين والفرنسيين باستخدام السلاح النووي ضدهم في حال لم يوقفوا عدوانهم المشترك مع إسرائيل ضد مصر، خريف 1956، على خلفية قرار الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس صيف 1956. لكن التهديد السوفييتي كان كلامياً ومجرّد “خدعة”، بحسب مؤرّخي الحرب الباردة. كذلك، حرب “أكتوبر 1973” التي شنتها مصر وسورية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، شهدت “ضجيج” العتاد الحربي النووي ولو من بعيد. فَقَدْ وضعت واشنطن قواتها المسلحة في حالة “الاستعداد الدفاعي”، على مستوى “ديفكون 3” (زيادة جهوزية القوات فوق المستوى العادي)، عندما لاحظ القادة الأميركيون أن هناك مساعيَ جدّية لتقديم دعم سوفييتي من شأنه ربما إعادة قلب موازين القوى لصالح مصر ضد إسرائيل، وبعدما تلقوا معلوماتٍ عن تحرّك نووي سوفييتي في البحر المتوسط، وما يعنيه ذلك من اشتباه بأن موسكو تنوي تقديم “ضمانة نووية للدول العربية”، بحسب الباحث باسكال بونيفاس، في كتابه “Les relations internationales, de 1945 à nos jours”، الصادر في نسخته الثانية سنة 2008. التلويح الأميركي باستخدام النووي، إذا ما تم تهديد وضعية إسرائيل، قوبل عملياً بتراجع سوفييتي، أراده تحديداً مدير الاستخبارات (KGB) آنذاك، يوري أندروبوف، الذي نصح الرئيس ليونيد بريجنيف، بتخفيف التوتر في الشرق الأوسط، في رسالةٍ خاصة تاريخها 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ينشرها مركز “ويلسون” ضمن أرشيف رقمي على موقعه الإلكتروني https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/198187.pdf?v=a5abd48ba04a218e923a762f6231d2cc.

هكذا، يتبيّن بالفعل أن العلاقة بين موسكو وواشنطن خضعت، في تلك الحقبة، لمعادلة الردع المتبادل. وهذا ما وفّر الظروف لما يسمى “الاستقرار الاستراتيجي”، الذي يُعَرِّفه كيسنجر، في كتابه “World Order”، الصادر سنة 2014، باعتباره “توازناً لا يستخدم فيه أي من الطرفين أسلحة الدمار الشامل لأن الخصم كان دائمًا قادرًا على إلحاق مستوى غير مقبول من الدمار رداً على ذلك”. والرئيس الأميركي جو يابدن، ذكّر بوتين، في بيانٍ له عشية انطلاق أعمال “مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، مطلع أغسطس/ آب 2022، بـ”الاستقرار الاستراتيجي” وبتمكّن “الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من العمل معاً (…) لضمانه، حتى في ذروة الحرب الباردة”. ثمّة إذاً رغبة في الحفاظ على القاعدة التي تنفي إمكانية استخدام السلاح النووي مهما اشتدت الأزمات. لكن أليس لكل قاعدة استثناء؟

رهان خاسر؟

قد يبدو هذا الرهان على العقلانية خاسراً في بعض الأحيان، فكثيرة التقديرات التي تقول إن واشنطن ستضطر للتدخل في حال اقترب بوتين من الانتصار في حربه، أو في حال دفعته الهزيمة إلى إعطاء أمر بتنفيذ هجوم نووي في أوكرانيا. ومن شأن أي سيناريو كهذا تعزيز احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، نووية. في فرضية قاتمة، لا يستبعد الأكاديميان، جيل دافيد أرسينو وراشيل تيكوت (Giles David Arceneaux, Rachel Tecott)، أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بـ”كارثة”، وفق مقالة لهما بعنوان “Nuclear Risks: Russia’s Ukraine War Could End in Disaster” نشرتها مجلة National Interest على موقعها الإلكتروني في 31 يوليو/ تموز 2022، (ترجمها للعربية موقع قناة “الجزيرة”). هما يعترفان بأن احتمال استخدام السلاح النووي لا يزال ضعيفاً، لكنه غير مستبعد بالمطلق، في نظرهما، لأن من الممكن أن يحصل ذلك بشكلٍ “غير مقصود”، بسبب “حادث عرضي”، أو نتيجة إقدام القادة العسكريين الميدانيين، المسؤولين عن تشغيل الأسلحة النووية وإطلاقها، على استخدامها من دون أن يحصلوا مسبقاً على “إذنٍ من القيادة السياسية”.

لا تنفي توقعات كهذه أن الحذر لا يزال سمة أساسية في تصرّف صانعي القرار في موسكو وواشنطن. لكنها ترجح الانزلاق إلى حرب نووية في تصعيد خارج عن إرادتهم الفعلية. هذا ما يخلص إليه أيضاً الباحث روبرت ليتواك (Robert S. Litwak)، في مقالة له نشرها “مركز ويلسون” في واشنطن، تحت عنوان “Russia’s Nuclear Threats Recast Cold War Dangers: The “Delicate Balance of Terror” Revisited”، في 3 مايو/ أيار 2022. هو يعتبر أن “احتمال استخدام روسيا السلاح النووي لا يزال ضعيفاً”، إلا أن حرب أوكرانيا “زادت من هذا الخطر إلى مستوىً لم يشهده العالم منذ منذ اللحظات الأكثر خطورة في الحرب الباردة”. ويضيف أنه “على غرار ما حصل في أثناء أزمة الصواريخ الكوبية (سنة 1962)، فإن التصعيد غير المقصود لا يزال يشكّل خطراً جسيماً”.

وتُعْتَبر الأزمة الكوبية دليلاً على أن العالم كاد يشهد مواجهة نووية، فالتهديد كان ملموساً. عندما اكتشفت الولايات المتحدة، في خريف 1962، أن السوفييت “غامروا” بنشر صواريخ تحمل رؤوساً نووية في كوبا، سارعت إلى وضع قواتها في حالة من الجاهزية العليا، أي “ديفكون 2” الذي يرمز إلى جدّية التهديد للأمن الأميركي وجدّية حالة التأهب العسكري، وذلك من أجل الرد على أي ضربة نووية سوفييتية للأراضي الأميركية بضربةٍ مماثلة. كانت الكارثة لتحصل بسبب حالات سوء التقدير خلال حوادث ميدانية رافقت تلك الأزمة، أو لو قرّرت واشنطن القيام بعملية عسكرية بأسلحة تقليدية ضد كوبا آنذاك. هنا كانت القوات الأميركية ستدخل في صدامٍ مباشرٍ مع القوات السوفييتية، التي سُمِحَ لها “في البداية باستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن نفسها”، بحسب قول كيسنجر في كتابه “World Order”، ما كان سيقود، بالتالي، إلى رد نووي أميركي. ويؤكد كيسنجر أنه “باستثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 (…) لم يقترب أي من الطرفين من استخدام (الأسلحة النووية)، إما ضد بعضهما البعض أو في حروب ضد دول ثالثة غير نووية”.

التصرّف بحذر .. ولكن

في المحصلة، اختارت موسكو وواشنطن التواصل والتفاوض، وصولاً إلى تسويةٍ جنّبت العالم سيناريو “فناء البشرية”. تراجعت موسكو وسحبت ترسانتها النووية من كوبا، مقابل ضمانات أميركية بعدم غزو الجزيرة الشيوعية وبسحب صواريخ نووية أميركية من تركيا كانت قادرة على تهديد الأراضي السوفييتية. والأزمة الكوبية جعلت صانعي القرار في الدولتين العظميين يدركون أهمية التواصل عندما تدخل الأزمات بينهما في منعطف خطير، وهو ما عرف لاحقاً بـ”الخط الأحمر” للمكالمات الهاتفية المباشرة بين البيت الأبيض والكرملين.

الأزمة الكوبية وغيرها من الأزمات الدولية والحوادث التقنية ذات البعد النووي التي شهدها التاريخ منذ 1945، لم تتحوّل إلى حربٍ نوويةٍ لسبب أوّل يتمثل في أن صانعي القرار تصرّفوا بحذر، وفق دراسة للباحث برونو تورتيه (Bruno Tertrais)، بعنوان “À deux doigts dela catastrophe ? Un réexamen des crises nucléaires depuis 1945″، نشرتها “المؤسسة من أجل البحث الاستراتيجي” الفرنسية، سنة 2017. ولكن ثمّة عامل آخر لا يجري تسليط الضوء كثيراً عليه، ومفاده أنه “ليس (السلاح) النووي هو الذي أضفى طابعاً من الاستقرار على المواجهة بين الأميركيين والسوفييت، بل، على العكس، سبب تهدئة العلاقات النووية بينهم يكمن في أن طبيعة هذه المواجهة اقتضت أن تكون مواجهة سياسية وليست عسكرية”، وفق ملاحظةٍ يدلي بها مؤرّخ الحرب الباردة، جورج – هنري سوتو (Georges-Henry Soutou)، في كتابه (La guerre des cinquante ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990)، الصادر سنة 2001. وهي ملاحظةٌ تقود إلى طرح سؤال غير مطمئن: ماذا لو أن طبيعة المواجهة بين موسكو (وبكين) وواشنطن باتت تقتضي أن يكون الصراع عسكريا، وليس مجرد سياسي؟ ألن تصبح مقولة “التصرّف بحذر” على المحكّ؟ ألا يؤجّج ذلك العلاقات النووية ويشعلها؟

المصدر: العربي الجديد