لقد رحل الشاعر نادر شاليش ( 1940 – 2021 ) دون أن يكون لاسمه حضورٌ ضمن الأطر الثقافية الرسمية كاتحادات الكتاب أو الروابط الأدبية والهيئات المنتشرة هنا وهناك، شأنه شأن الكثير من المبدعين السوريين الذين لم يحظوا بفرصة الظهور، أو لم تتح لهم ظروفهم الحياتية أن ينشروا نتاجهم الإبداعي ليكون مقروءاً من جانب جمهور الأدب والثقافة.

ولعل ظاهرة ( الشاعر المغمور) في سورية ليست وليدة الظروف التي أنتجتها الثورة عام 2011 وما بعدها، بل هي – من ذي قبل – حالٌ مألوفة وواسعة الانتشار في ظل نظام سياسي سعى على الدوام إلى مصادرة مجمل الأنشطة المجتمعية، واختزالها في كيانات ذات طابع سلطوي تهدف أولاً إلى إعادة إنتاج السلطة، وإيجاد المبررات والذرائع للخطاب الرسمي لنظام الأسد طيلة نصف قرن من الزمن، فضلاً عن أن مجمل الكيانات الثقافية الرسمية في سورية إنما تستمدّ مشروعية وجودها من ولائها للسلطة بالدرجة الأولى، وليس من اعتبارها الثقافي أو مُنتَجها الإبداعي، أضف إلى ذلك أن معظم القائمين على تلك الكيانات إنما تختارهم جهات سلطوية سياسية ولاعتبارات ذات صلة بولائهم للسلطة، وليس نتيجةً لاعتبارات ثقافية ذات صلة بالكفاءة المهنية أو الإبداعية، بل يمكن التأكيد على أن المبدعين من السوريين الذين وصلوا إلى مناصب قيادية ضمن الأطر الثقافية لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، وهؤلاء على ندرتهم، غالباً ما كانوا محاصرين باستجواب المخابرات وأعين كتّاب التقارير والمتلصّصين المنتشرين في معظم تلك الكيانات.

وإذا تجاوزنا هذه الحالة، ثمة ظواهر أخرى كان لها دور جدّ مؤثر في بروز بعض الأسماء والتعتيم على أسماء أخرى في الوسط الأدبي العام، والشعري على وجه الخصوص، وأعني بذلك الدور الذي تلعبه فضاءات الإيديولوجيا حين تفرض سلطانها على الجانب المعرفي أو الثقافي، فلا يعود الشعر ذا قيمة إلّا بمقدار تماهيه مع مقولاتها التي غالباً ما تكمن في اليقينيات أكثر مما تنبثق من نشاط الوعي والفكر الخلّاق، ووفقاً لذلك، فلا غرابة أن يكون شعراء متميزون مثل بهاء الدين الأميري ( 1916 – 1992 ) أو الشاعر عبد الله عيسى السلامة ، تولد(1944 ) غير معروفين ولا مقروءين سوى في وسطهما الإسلامي الدعوي، وكذلك بالمقابل نجد في الضفة الثانية أن شعراء يساريين كرياض الصالح الحسين (1954 – 1982 ) او محمد عمران ( 1934 – 1996 ) يكادان أن يكونا شبه مجهولين في الوسط الإسلامي. ولعل هذه الظاهرة تحيلنا إلى السؤال التالي: لماذا لم يبزغ في سماء سورية منذ تأسيس الدولة الأسدية شعراء كبار تجاوزوا تخوم السلطة والإيديولوجيا أمثال نزار قباني وعمر أبي ريشة وبدوي الجبل ونديم محمد ومحمد الفراتي وعلي الجندي وسواهم؟ هل سبب ذلك هو تنامي تيار الحداثة الشعرية الذي بات يقتضي اصطفافاً إيديولوجياً إجبارياً ضمن أنساقه الفلسفية؟ ام أن زخم الإيديولوجيا بشتى أشكالها – منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن – بات أكثر حضوراً وفاعلية من سلطان المعرفة، كما باتت أبوابها هي الممر أو المدخل الشرعي إلى عالم الأدب والشعر؟ أم أن الدراسات والبحوث الجمالية في الفلسفة والأدب لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي قياساً إلى الدراسات ذات المنحى الإيديولوجي؟ هذا لا يعني بالطبع أن الشعراء الكبار ليسوا مؤدلجين أو أنهم كانوا غير منحازين لقضايا فكرية أو عقدية محدّدة، ولكن ثمة فرق شاسع بين شاعر تكبر قضيته وتتنامى في شعره أو أدبه، وبين شاعر يتكىء على قضيته لتنهض به.

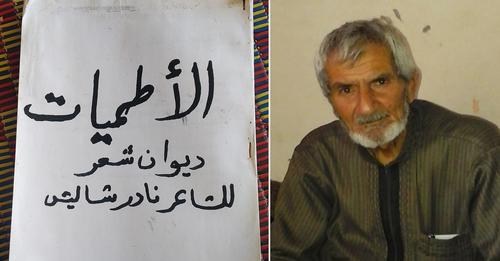

لم يكن شاعرنا الراحل نادر شاليش منتمياً إلى أي تيار سياسي أو فكري، بل كل ما وصلنا إليه عن حياته أنه كان ضابطاً أيام الوحدة السورية المصرية ( 1958 – 1961 ) ثم ترك الحياة العسكرية، ليتابع تعليمه في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وبعد تخرجه أمضى حياته مدرساً،إلى أن انطلقت الثورة السورية 2011 ، وكان من جمهورها، وكذلك كان واحداً من أبناء بلدته ( كفرنبودة) الذين أجبرتهم قوات الأسد على النزوح إلى مخيم أطمة، ثم نزح مرة أخرى إلى داخل البلاد التركية، حيث وافته المنية في 13 إيلول الجاري. ومما لا شك فيه، أن القصيدة التي ألقاها وسط جمع من النازحين في الداخل السوري ( أرسلتُ روحي إلى داري تطوف بها) كانت السبب المباشر في شهرته، إذ تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بزخم شديد، وباتت تنتشر على ألسنة وأسماع القراء كانتشار النار في الهشيم، وأغلب الظن أنه لولا انتشار هذه القصيدة، لطُويَ اسم الشاعر نادر شاليش مع مماته، ولم يعرف عن أثره الشعري أحدٌ سوى عائلته وأقربائه وأصدقائه المقربين، شأنه في ذلك شأن أي شاعر سوري لم تتجاوز شهرته تخوم بلدته أو محيطه الاجتماعي.

وفاة الشاعر نادر شاليش ، اللاجىء السوري في الديار التركية، أحيتْه شاعراً من جديد، ولم يعد الحديث عنه مقتصراً على وسائل التواصل فحسب، بل غدا ذكره مادةً لوسائل الإعلام الرسمية ( قنوات ومحطات بث ومواقع وصحف ) في محاولة تهدف إلى ردّ بعض الاعتبار لهذا الشاعر، ولئن اقتضت الأعراف والمواضعات الاجتماعية والثقافية على ألّا يكون الاحتفاء بالمبدع إلّا بعد موته ( ؟ ) فإن اللافت في الأمر أن مظاهر الاحتفاء بالراحل شاليش، والسياقات الإعلامية التي تعاطت مع رحيله، قد أساءت إلى الرجل – بقصد أو دون قصد – من الجانب الإبداعي حصراً، إذ ذهبت بعض المحطات الإعلامية إلى تصنيف قصيدة الراحل شاليش على أنها من الأدب الشعبي، لاعتبارين اثنين، أولهما أن الراحل أنشد قصيدته في وسط شعبي بائس ( ألقاها أمام حشد من النازحين في مخيمات اللجوء) وثانيهما أن القصيدة تنطوي على بعض الهنات في اللغة والعروض، وكلا الاعتبارين غير دقيقين، بل لا ينبثقان من رؤية نقدية عارفة، إذ متى كان المنشأ الطبقي أو الاجتماعي معياراً لأدبية النص؟ ألم يكن العديد من كبار الادباء قد انحدروا من طبقات إجتماعية مسحوقة، بينما جسّد نتاجهم الإبداعي مثلاً إبداعيا ًراقياً؟ ثم هل وجود بعض الأخطاء في اللغة أو العروض يُعدّ سبباً كافياً لعزل النص أو انحساره من إطاره الرسمي وحشره في إطار الأدب الشعبي؟ علماً أن لغة الشاعر شاليش في قصيدته المذكورة هي لغة فصحى متماسكة، والهنات العروضية التي نقع عليها في النص يمكن تداركها ببساطة لو التفت الشاعر إلى ذلك. لا شك على الإطلاق في أن سلامة اللغة والموسيقى وباقي الأدوات الشعرية هي جزء لا يتجزأ من الجانب الجمالي في النص، وليست أمراً نافلاً، بل لعل الإخلال بهذه المسألة هو إخلال بالعملية الإبداعية ذاتها، ولكنه في الوقت ذاته ليس سبباً موجباً لهدمها أو إلغائها. ولو تجاوزنا هذا السياق، إلى سياقات إعلامية أخرى، لوجدنا من يرى أن النمط التقليدي لقصيدة نادر شاليش ( الشكل العمودي) ربما كان السبب في عدم حيازتها على ما تستحقه من اعتبار لدى الرأي العام، ويرى أصحاب هذا الرأي لو أن القصيدة اندرجت ضمن نمطي ( التفعيلة أو قصيدة النثر) ربما كان لها شأن آخر، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح دوماً: هل يكفي أن يكون الناظم الموسيقي للنص معياراً لشعرية القصيدة؟ وهل كل صاحب نص نثري أو تفعيلة قد حاز على رؤية إبداعية حداثية؟ وهل نجد في الكثير مما تقذف به المطابع وتروّجه دور النشر على أنه أدب حداثي، سوى الرطانة اللغوية والخواء الفكري والشحوب الوجداني؟

لستُ – في هذه المقالة الوجيزة – بصدد الدفاع عن قصيدة المرحوم نادر شاليش، كما لستُ بصدد محاكمتها نقدياً، ولكن لا بدّ من التأكيد على أن القصيدة كما انتهت إلى قرائها وسامعيها، لم تغادر – من حيث الصياغة – تخوم الوعي التقليدي لنظم الشعر، و حواملها المجازية لا تغادر الأطر البلاغية التقليدية، ولكنّ حمولتها العاطفية والوجدانية تنهض بها عالياً، وتجعلها تنسرب إلى النفوس بسلاسة وعذوبة واستحسان، وهذا ما تفتقر إليه الكثير من القصائد الحداثية.

أن تسأل السقفَ: هل ما زال منتصباً فوق الجدار شموخاً رغمَ ما فعلوا

أم أنها ركعت للأرض ساجــــــــــدةً تشكو إلى الله في حــــزن وتبتهلُ

إذ ليس غريباً أن يكون تساؤل الشاعر عن بقاء جدار داره شامخاً أو انكساره، تجسيداً لشعور جمعي، موجع ومُفعَمٍ بالمرارة ، إذ لا يوجد أكثر إيلاماً على الذات حين تشهد أن صلابة كبريائها وأسوار كرامتها باتت تتداعى أمام وطأة النزوح وتداعياته المُهِينة.

ثمة أسئلةٌ كثيرة، كان من الممكن إثارتها حيال تعاطي وسائل الإعلام والجهات الأدبية مع ظاهرة ( نادر شاليش)، لعل أبرزها: لمَ لم يُعرفْ نادر شاليش كشاعرٍ في الأوساط الأدبية إبان حياته، هل لسبب ذاتي، كأنْ لم يُحسن التسويق لشعره مثلاً، أم لقصور من الناحية الإبداعية أو الأدبية، أم لسبب آخر لا علاقة له بإرادته؟ وماذا لو استطاع شاليش أن يستثمر معاناته الذاتية في تسويق شعره، ألا نجد العديد من الأسماء الأدبية برعت في استثمار قضاياها الشخصية ( إعتقال – نزوح – منفى – مرض إلخ ) في تسويق مواهبهم الكسيحة، وارتقوا بذلك إلى مكانة أدبية لكن عبر سلالم غير أدبية؟ وهل لو كان نادر شاليش منتمياً إلى وسط حزبي معين، أو قطاع ثقافي مؤدلج، سيكون شأنه مختلفاً عما هو عليه؟ وبالتالي هل يمكن للمبدع أن ينهض على مقوّمات إبداعه فحسب دون الاتكاء على روافع خارجية أخرى؟ لعلها أسئلة تبقى برسم البحث والنقاش.

المصدر: تلفزيون سوريا