في زمن الرقابة الصارمة، وغياب التمويل السخي وفرص التدريب الأكاديمي الاحترافي، لا وجود لخريطة سينمائية حقيقية في سورية، وإنما مجرد صناع أفلام لهم تصورهم الشخصي عن واقع القوة الناعمة (السينما) التي باتت تنتمي لمزاج المخرج، لا لهمّ الشارع وقضاياه، فتحولت تدريجياً إلى سينما ذاتية صادمة بمجملها، تحكمها شلة معروفة تدور في فلك غرفة معتمة بسقف إبداعي واطئ، كأنها تخاف التحليق، ولا تدرك أن الفن في أصله حب وحرية وجمال، إذ سيطرت مؤسسة السينما الجامدة في رؤاها الإبداعية على عملية إنتاج الأفلام وتوزيعها منذ تأسيسها عام 1963، وحتى كسر سيطرتها مع اندلاع الحراك في سورية عام 2011، إذ لم يتم عرض معظم هذه الأفلام في دور السينما، بل تركت للمشاركة في مهرجانات عربية وغربية تحضرها النخب الثقافية، على حساب عرضها في الدور السورية.

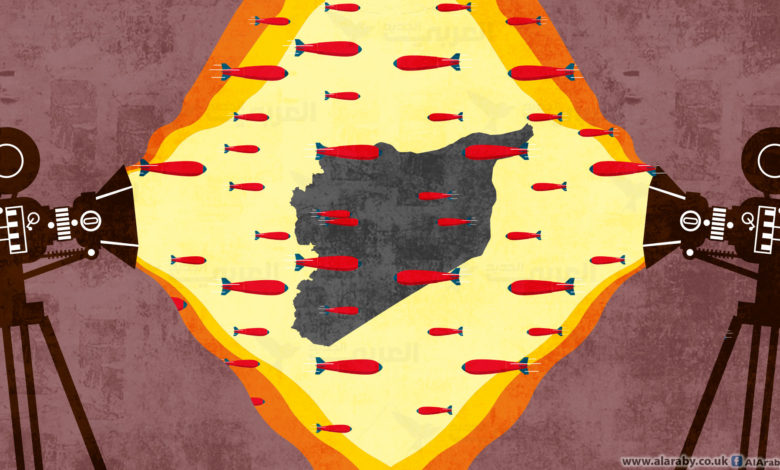

وإذا كانت السينما المرآة التي تبرق في كل زاوية من هذا العالم الفسيح، فلم يكن لسورية المليئة بالأعاجيب حصة الأسد من سينما حرة وخلاقة، بسبب واقع سياسي مستبد أدرج عقلية معينة على ما يريد بثه على الشاشات الصغيرة والكبيرة. ومن الضروري بمكان أن نفهم الدور الجوهري الذي تلعبه السينما، خصوصاً في زمن الحروب، فهي صندوق الدنيا الوحيد القادر على لملمة الأوجاع والدماء بمسحة بصرية واحدة، وتصديرها إلى العالم. وإذا كانت الحرب محصلة القهر والفساد والطائفية والاستبداد، فالسينما محصلة الفنون جميعها. الحرب تمضي، والسينما تسجل لترصد السياقات السياسية والاجتماعية للبلاد المنكوبة، وربما تضع الدولة في مأزق حقيقي، ففي أفلام النظام مثلاً (كما درج تسميتها) تدور عجلة الإنتاج السينمائي عبر أفلام روائية سورية خالصة، تعرض واقع الحرب من وجهة نظره، حيث تهاجم المعارضة والمتظاهرين، كما تهاجم الجهات العالمية التي يحمل النظام خصومة ضدها، لتصبح بالتالي جزءاً من الماكينة الإعلامية الدعائية ورديفتها الثقافية لإثبات روايته منذ عام 2011، ففي فيلم “دمشق – حلب” للمخرج باسل الخطيب، تبدو الجهة العدوة حاضرة بشكل جلي بذلك التفجير الإرهابي لعروسين من دمشق. وجاء فيلم “فانية وتتبدد” للمخرج نجدت أنزور، ليرصد واقع الجماعات الإسلامية المتشددة في أماكن واسعة من سورية. وفي المقابل، يأتي فيلم “رجل وثلاثة أيام” للمخرج جود سعيد، ليظهر آثار الحرب على مستوى الأفراد والأسرة، من خلال حكاية مخرج مسرحي يضطر لقضاء ثلاثة أيام مع جثمان ابن خاله الشهيد، بعد أن تعذّر عليه نقله إلى بلدته، حيث تنتظر العائلة دفنه. وخلال ذلك، سيكون الموت الحقيقة الوحيدة وسط عبثية حيوات أبطال الحكاية. ويعرض فيلم “حرائق” للمخرج محمد عبد العزيز قصص أربع نساء من شرائح اجتماعية مختلفة، تضفي الحرب على أبسط اختياراتهن في الحياة بعداً مصيرياً، فقصصه عادية، باستثناء قصة أم علي التي يريد تنظيم الدولة الإسلامية استغلالها في تنفيذ تفجير انتحاري في دمشق. ويبدو أن هناك تصورات رومانسية من خلال أبطال فيلم “درب السما” مرة أخرى للمخرج جود سعيد، حيث تسير الحياة بين أصوات الطائرات والانفجارات، من دون أن تدخل في متاهة الحكم على الصراع، ليقدم نموذجا لحارة دمشقية متآلفة مع بعضها، ينطلق من بينها مسلحون يدافعون عن الحارة، ويتحكمون بمصائر أهلها. ومن تطورات السياق الدرامي، يبدو أنهم من جماعات التيارات السياسية الإسلامية، على الرغم من أن الفوارق المظهرية لم تعد تشكل فارقا نوعيا بين المسلحين بكل أطيافهم.

وعلى الصعيد الآخر، تظهر “أفلام المعارضة”، وهي كثيرة، ومعظمها وثائقي بإنتاج أجنبي، والتي تدين بشكل مباشر النظام الحاكم في سورية، منها “من أجل سما” من إخراج البريطاني إدوارد واتس. طوال 95 دقيقة، تدور أحداث الفيلم عن نضال شابة (وعد الخطيب) من أجل الحب والأمومة تحت القصف، لتتحول من طالبة إلى صحافية مع اندلاع الحرب الأهلية، وبعد زواجها بطبيب تنجب ابنتها سما. وعلى الرغم من التفاصيل اليومية المؤلمة، إلا أن العدسة ترصد مشاهد مبهجة، وكأن السوريين يريدون انتزاع السعادة من رحم المعاناة. أما فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج السوري طلال ديركي، فيتناول الصراع الدائر في سورية، من خلال معايشة حقيقية لعائلة من إدلب، يقودها الأب المنتمي لجبهة النصرة، والذي يحارب تحت شعارات الخلافة الإسلامية. ويحاول المخرج معرفة الإجابة عن سؤال “ماذا بعد؟”، من خلال أطفال الأب الصغار الذين يتربون على مبادئه نفسها، ويلتحقون بالتدريبات على أيدي عناصر متخصصة من الجماعات الدينية. وهناك الفيلم السوري الدنماركي “الكهف” من إخراج فراس فياض، وإنتاج ناشيونال جيوغرافيك. ويرصد منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، حيث الأطباء يعملون من دون إمكانات أو مواد طبية، لإسعاف أهالي البلدة التي تعرضت لقصف من قوات النظام وحلفائه. أما فيلم “الخوذ البيضاء” من إنتاج شبكة نتفلكس الأميركية، وإخراج أورلاندو فون أينشيديل، فيحكي عن منظمة الدفاع المدني السوري التي تأسست بجهود ذاتية لمتطوعين عكفوا على المساعدة في إنقاذ ضحايا القصف الذي يشنه النظام على مناطق المعارضة. ويظهر التشويه الذي تعرضت له هذه المنظمة، على الرغم من البطولات التي أنجزها المتطوعون، وتضحياتهم لإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض. وهناك فيلم “طعم الإسمنت” للمخرج زياد كلثوم الذي يصدّر فكرة أن طعم الإسمنت يمكن أن يصبح بديلا عن لذة الأحلام الممكنة، عندما تدق الحرب طبولها، حين يرحل العمال إلى بلد آخر، على أمل انتهاء الحرب في بلدهم، فيشيدون المباني الشاهقة، في الوقت الذي انهدم في دواخلهم بيتهم وذكرياتهم وطرق العودة الآمنة.

ومع الشتات الذي يعيشه السوريون اليوم، والتجاذبات السياسية والاختلافات الجذرية التي تمخّض عنها الحراك السلمي، أصبح من الصعب تحديد الجمهور الحقيقي في غياب مؤسسة السينما السورية المسيطر عليها كليا من النظام، مقابل تمويل الأفلام المعارضة من جهات ثقافية خارجية ومنظمات دولية عدة، لتصبح الوثائقيات السورية مصدر اهتمام عالمي، كونها تحكي الوجع السوري بمباشرة صادمة ومؤثرة، إذ يتم توزيعها بإشراف مؤسسات أجنبية، تضمن وجودها في مهرجانات وصالات عرض معظم جمهورها من غير السوريين، ربما لأسباب مبيّتة لا يتعلق معظمها بدعم القضية السورية.

ذلك كله جعل الجمهور السوري مغيّباً عن السينما التي تخصّه وتخص قضاياه، وأصبحت حكايته اليومية تُقدّم لجمهور غيره، كأنه كائن افتراضي يقطن كوكباً بعيداً، ويتم عوضاً عن ذلك عرض الأفلام التي تناسب أيديولوجية النظام وقضاياه التي يروّجها لجمهور الداخل (خصوصاً) غير المعني بكل ما يحدث باستثناء لقمة عيشه. وعلى الضفة المقابلة اقتصر صناع السينما المعارضون على إنتاج الوثائقيات عالية الشحنة الدرامية، مع بعض المحاولات الخجولة لصناعة الأفلام الروائية، لتجوب العالم من مهرجان ساندنس، مروراً بغولدن غلوب وإيمي، وصولاً إلى الأوسكار. لذا لم يقدم القصف الناعم بين جبهتي الصراع شيئاً يذكر للسوري الذي دفع الفاتورة الأكبر، وما زال، في غياب هيئة سينمائية موحدة ومستقلة لجميع المبدعين المعنيين حقا بالهمّ السوري، على اعتبار السوري وحده هو الغاية والوسيلة والمشتهى، فجاءت اليد الناعمة لتحزّ السكين في الجرح المفتوح منذ عشر سنوات، وما زال الدم ينز وحيداً، والأفلام تجوب المهرجانات الارستقراطية، حاصدةً الجوائز والتصفيق والإعجاب.

المصدر: العربي الجديد