تعدّ القراءة الخطية للتاريخ، إلى حد كبير، سمة عقلية شائعة في مناخ التكلّس الفكري، وتقترن بإحساسٍ غير مبرّر بالراحة لفكرة أن العالم لم يتغير، وأن في الوسع “استعادة ضبط المصنع” كلما تغيرت “مدخلات” رئيسة في المعادلة السياسية، تستوجب توقع “مخرجاتٍ” جديدة وقبولها والتكيّف معها. وقد يكون المصير الفاجع الذي آل إليه طغاة، مثل هتلر وصدّام حسين ومعمر القذافي، درسًا في مخاطر الإصرار على أن التاريخ يسير في مسار خطّي. والقراءة الخطّية للتاريخ تعني، ببساطة، القناعة بأن ما حدث بالأمس يمكن توقع حدوثه غدًا وبعد غد و … … وقد كانت قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي، لأسباب عديدة، مخدّرة لعقود، بقراءة خطّية (مؤدلجة) للتاريخ، حتى جاء غورباتشوف، داعيًا إلى المصارحة والتغيير. وفي التجربة الصينية، شكل التغيير الكبير الذي أحدثه دينغ هسياو بينج بعد حقبة ماو تسي تونغ، الخطية، المتصلبة، الدموية، منعطفًا من هذا النوع، فكانت تجربتان شموليتان من بين أكبر النظم الشمولية في التاريخ الحديث، درسًا مهمًا في ضرورة رؤية “المنعطف”!

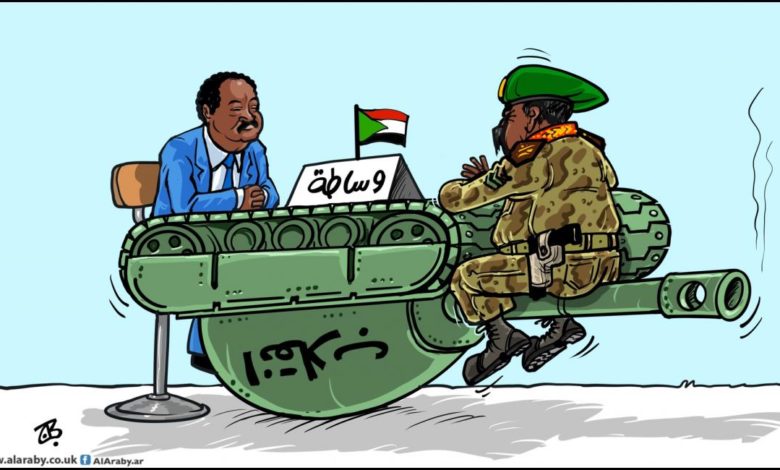

وفي الأيام القليلة الماضية، كان واضحًا أن الانقلاب الذي قام به الجيش السوداني على الفترة الانتقالية وشريكه المدني فيها، إغراق في إنكار المنعطف التاريخي في المنطقة وخارجها، وجاء البيان الرباعي (الأنغلوسكسوني/ الخليجي) ليؤكّد أن مركبة الانقلاب اصطدمت بقوة بالحاجز الذي أنكرت وجوده، وتحوّلت “الفرصة المتوهمة” إلى “صفعة” مدوّية. والمنعطف كانت ملامحه واضحة في خطاب المرشّح الرئاسي، جو بايدن، وأصبحت ممارسة فعلية قبل أن ينتهي العام الأول في رئاسته. وتأكيدًا لما توقعته مقالات سابقة للكاتب، أسهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في تقارب أميركي بريطاني في القضايا الدولية، كشف بشكل أكثر جلاءً حجم الاختلاف بين أميركا والاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ملف التحوّل الديموقراطي في الشرق الأوسط.

ويخطئ من يتوهّم أن أميركا تتصرّف بشكل مبدئي مثالي، وكل ما حدث، وهو مهم جدًا، أن الإدارة الأميركية الحالية ترى التحوّل الديموقراطي في عدة دول في الشرق الأوسط يخدم مصالح أميركا أكثر من التحالف مع نظم مستبدّة، والتلاقي بين “المصالح” و”القيم” في السياسة الخارجية الأميركية (ولو كان جزئيًا)، يسهم في اضطلاع أميركا بدور عالمي كبير يدعم الديموقراطية. ولحظات تاريخية مثل: انخراط أميركا في الحربين العالميتين، الأولى ثم الثانية، و”مشروع مارشال”، بالإضافة إلى الحماية الأميركية لكوريا الجنوبية وتايوان، والدعم الأميركي للتحوّل الديمقراطي في شرق أوروبا … … وغيرها، جميعها كانت منعطفاتٍ تاريخيةً أسهم في حدوثها تضاؤل حجم الفجوة بين “القيم” و”المصالح” في السياسة الخارجية الأميركية.

“

والمساومات العربية الأميركية التي كانت عملة قابلة للتداول قبل الربيع العربي فقد كثير منها “منفعته الحدّية” بناء على القانون الاقتصادي “تناقص المنفعة الحدّية”. ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين، وجدت عدة أنظمة عربية نفسها في مواجهة مع أميركا بسبب توهم أن مساوماتٍ ما يمكن أن تظلّ صالحة للاستخدام إلى ما لا نهاية، كمقايضة على الديموقراطية. وفي هذه الحفرة، سقط صدّام حسين حين ظنّ أن دوره في مواجهة الثورة الإيرانية “صكّ غفران” أبدي، يضمن له أن تتغاضى أميركا عن أي جريمةٍ يرتكبها، وكان هذا الوهم أحد أهم دوافعه غير المعلنة لغزو الكويت. وارتكب نظام الأسد الخطأ نفسه في الملف اللبناني، حين اعتبر أن دوره في حماية مسيحيي لبنان، وهو ما كرّره الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قبل أيام، حرفيًا تقريبًا، يجعله مستحقًا لأن يتغاضى الغرب كله عن ابتلاعه لبنان، … … وهكذا.

وفي هذا السياق، المساومة على دور ما في خدمة مصالح إسرائيل وأمنها، أو في تمرير مشروعات تسوية معينة، وكذلك في مكافحة الإرهاب، مساومات تكاد تكون قد فقدت “منفعتها الحدية”، في علاقة أميركا ببعض حلفائها في الشرق الأوسط، وبعضهم يبدي اهتمامًا بأمن إسرائيل أكثر من إدارة بايدن نفسها!

والموقف الداعي، بوضوح، إلى عودة المسار الانتقالي السوداني إلى ما كان عليه قبل الانقلاب درسٌ في التحليل السياسي، ودرسٌ في العلاقات الدولية. أما البيان الرباعي الإنغلوسكسوني/ الخليجي فهو صفعةٌ لأكثر من طرف.

المصدر: العربي الجديد