عادةً ما يُنظَر إلى إسرائيل دولةً قويةً عسكرياً تعيش في بيئة معادية، لكن هذا الوصف، على شيوعه، يحجب سؤالاً أعمق ما إذا كانت هذه الدولة تُدار باعتبارها دولةً حديثةً مستقرّة، أم كياناً يعيش حالة بحث دائم عن البقاء؟ لا يتعلّق الفارق بين الحالتَيْن هنا باللغة أو المصطلح، بل بالبنية والزمن. فمن المفترض أن تُدار الدولة الحديثة بمنطق تنظيم الحاضر وفتح آفاق المستقبل، أمّا الكيانات المأزومة فتُدار بعقلية الرغبة في البقاء، أي تأجيل الانهيار ولو على حساب اكتمال الدولة نفسها.

واللافت أنّ إسرائيل تنتمي بوضوح إلى النمط الثاني، على الرغم ممّا تتمتّع به من تقدّم تكنولوجي، واقتصادٍ قوي، وتفوّق عسكري، مقارنةً بدول المنطقة. يظهر ذلك جلياً في تعمّد السياسيين الإسرائيليين تكرار تصريحات تؤكّد أن إسرائيل خُلقتْ لتبقى، وهي تصريحات تحمل كلماتها ظلالاً واضحة لمشاعر الخوف من الانهيار، وتصدر عن عقلية تدرك أن وجودها في المنطقة مهدّد دائماً، ومن ثم، تجد نفسها طوال الوقت أمام ضرورة إقناع مواطنيها ببقاء إسرائيل. ويتأكّد ذلك أكثر عند العودة إلى كتابات مفكّرين يهود، مثل حنّة أرندت، وإيلان بابيه، وبيني موريس، وأبراهام بورغ، وغيرهم، ونظرتهم إلى أن الدولة الصهيونية غير قابلة للبقاء الدائم.

لم تكن حالة الطوارئ منذ قيام إسرائيل ظرفاً استثنائياً، بل كانت دائماً البيئة الطبيعية للحكم. ولذلك يمكن اعتبارها مثالاً قريباً ممّا وصفه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغمبين في كتابه “حالة الاستثناء” (2005)، حين تحدّث عن تحوّل القواعد المؤقّتة إلى نظام دائم، وإدارة المجتمع على أساس الخطر لا القانون. وعادةً ما تؤدّي هذه الحالة إلى تجاهل السؤال الأهم: كيف تُحكم الدولة؟ وينشغل الجميع بالسؤال الأقلّ أهميةً: كيف تستمرّ؟ ومع مرور الزمن، يصبح الاستمرار هدفاً قائماً بذاته، لا وسيلةً لبلوغ استقرار سياسي أو اجتماعي.

لم تكن حالة الطوارئ منذ قيام إسرائيل ظرفاً استثنائياً، بل كانت دائماً البيئة الطبيعية للحكم

وتفسّر عقلية إدارة البقاء هذه لماذا لم تنجح إسرائيل في حسم تعريفها النهائي دولةً بلا حدود نهائية، وبلا دستور جامع، وبلا تصوّر مستقرّ للمواطنة خارج منطق الانتماءَين، الديني والأمني، رغم اقترابها من عامها الثمانين منذ التأسيس. ليس هذا العجز من قبيل المصادفة، فهو نتيجة مباشرة لنمط حكم لا يستطيع مغادرة لحظة التأسيس، إذ لا يمكن للدولة التي تظلّ تعتبر نفسها مشروعَ نجاةٍ قائماً على حماية مهاجرين يهود من الاضطهاد المزعوم أن تنتقل إلى مرحلة الدولة المكتملة، إذ يتطلّب الاكتمال نهاية منطق الطوارئ والاستثناء، وهذا لا يتوافق مع عقلية إدارة البقاء.

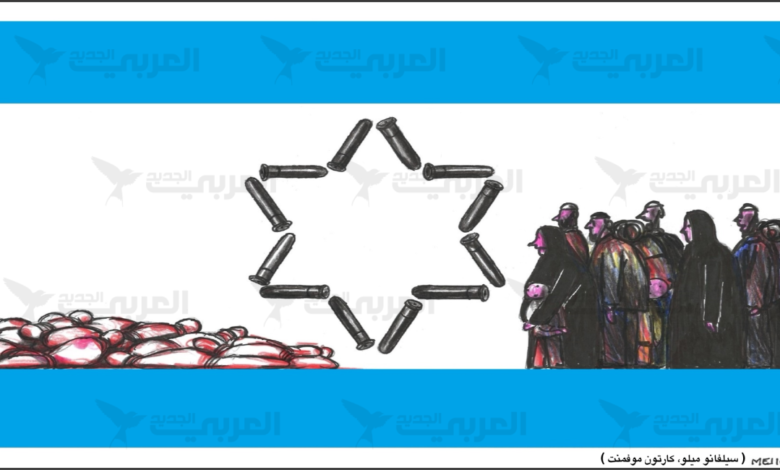

في هذا السياق، لا تقف القوة العسكرية عند أنها من عناصر السيادة فحسب، بل تتخطّى ذلك لتصير بديلاً من السياسة. هنا يمكن استدعاء أطروحة تشارلز تيلي حول العلاقة بين الحرب وصناعة الدولة، إذ رأى أن الدول الحديثة نشأت عبر تنظيم العنف والاستفادة منه في بناء المؤسّسات، غير أن الحالة الإسرائيلية تمثّل انحرافاً عن هذا المسار؛ فالحرب لم تُنتج دولةً مكتملةً، بل أعادت إنتاج نفسها شرطاً دائماً للحكم. وبدلاً من أن تقود الحرب إلى إنهاء منطق “السعي إلى البقاء”، صار منطق البقاء في حاجة للحرب كي يستمرّ. وهذا ما يفسّر الحضور الطاغي للمؤسّسة العسكرية في المجال السياسي والاجتماعي.

فالجيش، وفق البروفيسور ياغيل ليفي، المتخصّص في دراسة العلاقات بين المجتمع والجيش في إسرائيل، تحوّل من أداة تنفيذية إلى أن أصبح في نظر المجتمع مرجعاً معرفياً وأخلاقياً يحدّد ما هو الممكن أو غير الممكن سياسياً. وما يحدث هنا هو أن اختزال السياسة في الأمن، أو ما يمكن تسميته بـ”أمننة السياسة”، واختزال الدولة في قدرتها على الردع، يجعل القوةَ اللغةَ الوحيدة المُستخدَمة، وتُقصى الأسئلة المتعلّقة بالعدالة والاندماج والمستقبل، حتى فيما يتّصل بالوضع الاجتماعي والسياسة الداخلية. وهذا وضع موروث نتيجة نموذج نشأة الدولة على يد عسكريين ورجال عصابات؛ فهم من وضع نظام الدولة وقوانينها ومسيرتها وطبيعتها في ظلّ إدراك بتعرّضها الدائم للتهديد. وهو ما يجعل إسرائيل دولةً ينطبق عليها مصطلح “الدولة الحامية” (garrison state) الذي صاغه عالم السياسة الأميركي هارولد لاسويل عام 1941، لوصف الدول التي يكون للعسكريين فيها الدور الأهم في إدارة الدولة، ويكون هدفهم الأول التعامل مع التهديدات الدائمة على وجود الدولة وبقائها.

غير أن استخدام القوة بهذه الطريقة، يتحوّل مع الزمن إلى عبء، خصوصاً حين يستحيل الوصول إلى مرحلة اللاتهديد. فالقوة قد تدير الحاضر، لكنّها غالباً تعجز عن إنتاج المستقبل وتأمينه، رغم فائض القوة الذي تملكه إسرائيل. ومن الواضح أن كل استخدام للقوة في الحالة الإسرائيلية يؤجّل السؤال السياسي، ويعمّق اعتماد الدولة على الأدوات نفسها في مواجهة قضاياها السياسية. وهكذا يتحوّل ما كان شرطاً للبقاء عائقاً أمام الاستمرار، وتصير القوة أداةً لاستهلاك الزمن السياسي للدولة.

يتّضح هذا العبء الزمني للصراع إذا نُظر إليه من زاوية مختلفة غير ميزان القوة، فالدولة قد تكون قادرةً على خوض حروب طويلة، كما تظهر التجربة الإسرائيلية أخيراً، لكنّها تدفع مع امتداد الزمن ثمناً متزايداً من بنيتيها السياسية والاجتماعية. ومع ذلك، لا تسعى إسرائيل إلى إنهاء الصراع، لأنّ التحوّل إلى دولة طبيعية يتناقض مع منطق إدارتها ذاتها. وبهذا المعنى، يمكن أن يتحوّل الزمن ليصبح حليفاً لمن لا يملك دولة، وعبئاً على من يملكها.

ولا تقف الأزمة عند حدود الصراع الخارجي، بل تمتدّ إلى الداخل الإسرائيلي نفسه. إذ يعيش المجتمع الذي يُدار بمنطق الطوارئ حالة توتّر دائمة بين حاجته إلى الوحدة والخلافات البنيوية العميقة. فقد كشفت الاحتجاجات الواسعة التي سبقت الحرب، على خلفية الصراع حول التعديلات القانونية التي يمكن أن تغيّر شكل الدولة، أن الإجماع القائم ليس إجماعاً مدنياً، بل إجماع خوف يعتمد على وجود تهديد خارجي. ومن ثم، فإنّ أيَّ تراجع في مستوى هذه التهديدات يعيد فتح الانقسامات المؤجّلة.

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أنّ إسرائيل، في ظلّ عقلية إدارة البقاء، تبدو وكأنّها تعاني عجزاً تخيّلياً جماعياً؛ فالدولة الحديثة، وفق نظرية بينيدكت أندرسون عن “الجماعات المُتخيَّلة”، تقوم على قدرة جماعية على تخيّل مستقبل مشترك. لكن عند النظر إلى إسرائيل نجدها عاجزةً عن إنتاج هذا الخيال خارج سيناريوهات الخطر، إذ ينحصر التفكير في المستقبل، إمّا بوصفه امتداداً للحرب، أو تهديداً يجب القضاء عليه، لكنّه لا يمكن أبداً أن يكون مساحةً لبناء حياة طبيعية، وهذا نتيجةٌ منطقيةٌ لنموذج نشأتها غير الطبيعي. وتكفي هنا مراقبة ظاهرة الهجرة العكسية، وسعي كثير من الإسرائيليين إلى امتلاك جنسيات أخرى لتأكيد ذلك.

المفارقة هنا أن عقلية إدارة البقاء، التي يُفترض أنها تحمي المجتمع، تنتهي بإنتاج شعور متزايد بعدم الأمان داخله، وأن الدولة التي وعدت مواطنيها بالنجاة لا تستطيع أن تقدّم لهم الاستقرار. إلى جانب ذلك، ومع كل جولة صراع جديدة، يتعمّق السؤال: هل هذه دولة تُبنى، أم معسكر يُدار؟ وهو سؤال جوهري يميّز بين من يعيش ليحكم، ومن يحكم كي لا يموت.

لا تدير إسرائيل سياستها لتقليل المخاطر، بل لإعادة إنتاج الشعور بالخطر

وفي المحصلة، ليست أزمة إسرائيل الأساسية في خصومها، ولا في صورتها الدولية وفقدان سرديتها فحسب، بل في نمط إدارتها ذاتها. إذ تفقد الدولة التي تصرّ على العيش من أجل البقاء القدرة على التحوّل إلى دولة طبيعية، كما أن استخدام القوة عبر خلق الأعداء وإطالة الحروب والاشتباك الدائم مع مصادر التهديد يُوظَّف لتغييب السياسة فيصبح عبئاً زمنياً، لأنّه يمنع الانتقال من منطق النجاة إلى منطق الحكم. وما لم تُكسر هذه الحلقة، ستظلّ إسرائيل منشغلةً بإدارة البقاء.

وهنا يصبح الحديث عن “التهديد الوجودي” مفتاحاً لفهم السلوك الإسرائيلي، لا باعتباره توصيفاً موضوعياً للخطر بقدر ما هو إطار ذهني دائم لإدارة الدولة، إذ لا تتعامل إسرائيل مع التهديد، وهي تتحرّك من أجل البقاء، إمكانيةً تاريخيةً قابلةً للزوال، بل بوصفه حالةً بنيويةً ملازمةً لوجودها نفسه. ولهذا لا تعرف أمنها باعتباره شرطاً للاستقرار، بل حالة دائمة من الاستنفار. وفي ظلّ هذا الإدراك، فهي لا تدير سياستها لتقليل المخاطر، بل لإعادة إنتاج الشعور بالخطر، لأنّ انتهاء التهديد يعني بالضرورة نهاية منطق الطوارئ الذي تقوم عليه. وهكذا تتحوّل إسرائيل إلى كيان يتغذّى على إحساسه المستمرّ بالتهديد الوجودي، لا لأنّه يواجه خطر الإبادة في كل لحظة، بل لأنّ هذا الإحساس هو ما يمنح نموذجها السياسي شرعيته واستمراره. والمفارقة أن الدولة التي ترى نفسها مهدّدة على الدوام، تحكم على نفسها بالبقاء في حالة دفاع أبدي عن الوجود، وتغلق على ذاتها إمكانية التحوّل إلى دولة طبيعية.

المصدر: العربي الجديد