عزمت على تسجيل انطباعاتي عن زيارتي الأولى لسوريا بعد سقوط الأسد، رغم التردد الذي تملكني في البداية. كان من الصعب أن أضع كل مشاعري وأفكاري على الورق، فبعد أربع عشرة سنة من الغياب القسري، كانت العودة محملة بالذكريات الثقيلة والتساؤلات التي لا تنتهي. ورغم التشاؤم الطبيعي الذي خالجني بسبب تعقيدات الوضع المحلي والإقليمي والدولي، كنت أسعى لأن أعود محملاً بجرعة من التفاؤل، على الرغم من أنني كنت أعلم أن الصورة ستكون أكثر تعقيدًا مما كنت أظنّ. ولذلك، قررت أن أتعامل مع هذه الزيارة بعينٍ فاحصة، أبحث عن الظواهر التي تثير انتباهي، سلبًا أو إيجابًا، لأعود لأتأمل فيها بشكل أعمق..

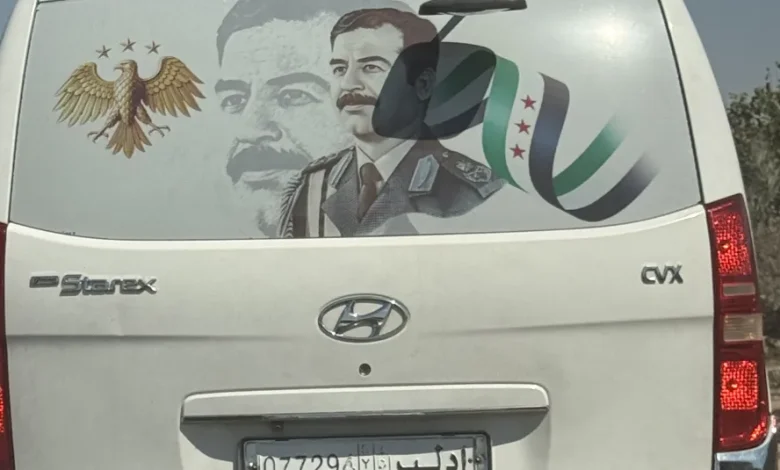

بعد عبوري الحدود مع لبنان، وبعد أن لفت انتباهي المعاملة الجيدة التي قوبلت بها من قبل موظفي الحدود السوريين، وقعت على مشهد آخر أثار دهشتي وغضبي. فقد لاحظت سيارة فان تسير أمام سيارة الأجرة التي كانت تقلني، وعليها صورة كبيرة على الزجاج الخلفي مكونة من صورة شخصية عسكرية إضافة للعلم السوري الجديد / القديم. في البداية، ظننت أن الصورة تخص أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي السوري، وتوجهت للسائق مستغربًا لأنني سمعت بأن الرئيس الشرع قد منع وضع صوره كما حكام سوريا من آل الأسد. فما كان منه إلا أن اقترب أكثر من السيارة التي أمامنا ليتيح لي تفحّص الصورة عن قرب. وهنا كانت المفاجأة/الطامة الكبرى. فقد اكتشفت أن الصورة تخص صدام حسين، الطاغية الذي عانى الشعب العراقي من نظامه الدموي لسنوات طويلة.

سرعان ما استعرضت في فكري المشوش حينها مجمل الفظائع التي ارتكبها صدام حسين خلال فترة حكمه. لم يكن هذا مجرد رجل حكم بالعنف والقسوة فحسب، بل كان واحدًا من أسوأ الطغاة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. ولا يمكن لأحد لديه حدّ أدنى من الشعور الإنساني أن ينسى الجروح التي تركها هذا النظام، بدءًا من الحروب الطاحنة، والإبادة الجماعية، والقمع المفرط، والقسوة التي لا حدود لها حتى ضد رفاقه في القيادة.

ومع ذلك، كانت الصور التي تراها على السيارات وعلى اللوحات الإعلانية تتكرر بشكل مستمر، مما أثار تساؤلات عديدة في ذهني. كيف يمكن للسوريين، الذين عاشوا تحت ظل نظام مشابه في قسوته وطغيانه، أن يعلقوا صورة هذا الرجل الذي جلب الدمار لشعبه وأمته؟ هل أصبح رمزًا لمرحلة معينة في التاريخ، أم أن هناك شيئًا آخر يقف وراء هذا التعلق؟ على الرغم من أنني كنت أسعى لعيش لحظات أكثر إيجابية لتجاوز هذه الصدمة، إلا أنني لم أتمكن من التخلص من تلك التساؤلات.

كان ردي الأول على هذه الظاهرة هو الاستفهام عن السبب الحقيقي وراء هذا التعاطف مع صدام حسين. هل هو جزء من “متلازمة ستوكهولم” حيث ينقلب الضحية إلى إعجاب بالجاني؟ أو ربما هناك نوع من التأثر الديني أو الطائفي الذي يلعب دورًا في هذا التعلق، خصوصًا إذا كان البعض يرى في صدام حسين رمزًا للمذهب السني؟ لكنني كنت مترددًا في التصديق بأن هذه هي الإجابة الوحيدة.

فيما يخص التاريخ السوري والعراقي، من المعروف أن حكم صدام حسين وحكم حافظ الأسد (ثم بشار الأسد) يتسمان بالكثير من أوجه التشابه. فقد اعتمد كلا النظامين على القمع الوحشي لتثبيت سلطتهما. فكما مارس حافظ الأسد أبشع أنواع القمع ضد معارضيه في سوريا، استخدم صدام حسين الأساليب نفسها في العراق، حيث كان يوجه ضربات مدمرة ضد كل من حاول معارضته، بل وصل الأمر إلى إعدام رفاقه في حزب البعث. ولذا، من غير المفهوم تمامًا كيف يمكن لشعب عانى من قسوة حكم مشابه أن يطور نوعًا من الإعجاب بهذا الطاغية العراقي.

ورغم أنني كنت أعتقد أن سقوط صدام حسين كان نتيجة لعملية استعمارية دمويّة، إلا أنني ما زلت أعتقد أن محاسبة حكمه الديكتاتوري كانت أمرًا ضروريًا. أليس من الغريب أن الشعب العراقي قد عانى سنوات طويلة من حكمه، ثم ينعكس هذا العداء إلى نوع من التقدير المتناقض مع الحقيقة؟

لكن فكرة أخرى طرحت نفسها في ذهني حينما تساءلت عن دور الدين في هذه المعادلة. فقد وصل إلى سمعي أن بعض الأشخاص الذين كانوا يعانون من القمع الديني أو الطائفي في ظل حكم الأسد في سوريا، يرون في صدام حسين “رمزًا” للمقاومة ضد النظام الذي كانوا يعتبرونه تحت هيمنة أقلية مذهبية، بل ربما تراهم يرون فيه صورة ملهَمة للطائفة السنية في مواجهة الأسد. ربما يكون هذا التفسير أحد الجوانب المؤثرة في تفسير تعاطفهم مع صدام حسين.

ومع ذلك، وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الأساسي هو: هل كانت انتفاضة الشعب السوري ضد الأسد تهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة، أم أنها كانت مدفوعة بمظلومية دينية فقط؟ إن الإجابة على هذا السؤال تبدو أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل الصراع الطائفي الذي شهدته المنطقة في العقد الأخير. ورغم أنني أتمسك برؤية أن حرية الشعب السوري لا ينبغي أن تكون رهينة للتعصب الديني، فإنني أعي تمامًا أن هذا البُعد الديني كان له تأثير كبير في مسار الثورة وتوجهاتها.

في الختام، تبقى الصورة التي رصدتها على زجاج الفان في سوريا بمثابة نقطة انطلاق لتفكير أعمق في الأبعاد المعقدة للواقع السوري والعراقي. هل تكتمل صورة الحرية والكرامة التي سعى إليها السوريون، أم أن التاريخ يحمل لنا المزيد من المفاجآت التي تفتح جروح الماضي مرة أخرى؟

تمجيد الأشخاص برفع الصور ووضعها على السيارة و.. هي بداية صناعة الديكتاتوريات، الثورة السورية قامت من أجل الحرية والكرامة ودولة المواطنة، لذلك يجب أن تكون صورة الحرية والكرامة التي سعى إليها السوريون، أم أن التاريخ قد يحمل لنا المزيد من المفاجآت التي تفتح جروح الماضي مرة أخرى؟