منذ بداية التحول الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الأخيرة، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل بهدوء وواقعية في السياسة الخارجية للإدارة السورية، وهي مرحلة تحاول فيها دمشق أن تعيد تعريف موقعها الإقليمي والدولي بعد سنوات طويلة من العزلة والصراع.

فالإدارة الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تبدو وكأنها تسير بخطوات محسوبة بين ضرورات الداخل ومطالب الخارج، محاولة أن ترسم لنفسها صورة أكثر توازناً، لا تقوم على المواجهة، بل على المصالحة والانفتاح والحوار.

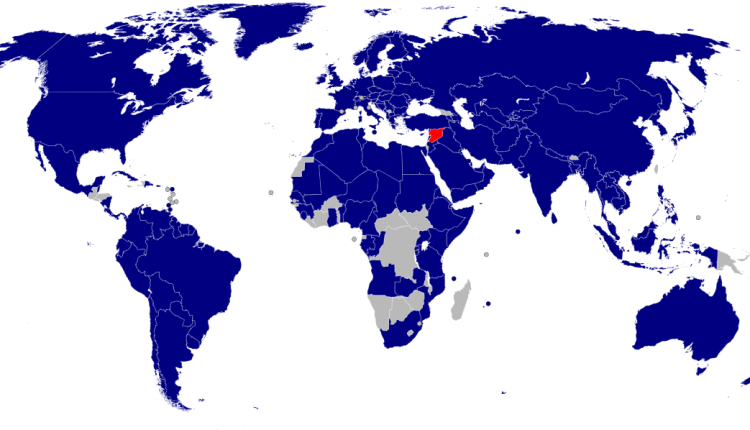

يمكن تقسيم العلاقات الخارجية للإدارة السورية إلى قسمين رئيسيين: دول التقارب الإيجابي ودول التوتر والتحفظ.

في الفئة الأولى، نجد دول الخليج، وخاصة السعودية وقطر، اللتين تقودان اتجاهاً متزايداً نحو دعم سوريا الجديدة ومساعدتها على النهوض الاقتصادي والسياسي. أما الإمارات فتسير في الطريق نفسه وإن بدرجة أقل حماسة. كما تتجلى إشارات إيجابية من تركيا والأردن، اللتين تربطهما بسوريا حدود مشتركة ومصالح أمنية واقتصادية لا يمكن تجاوزها. وعلى الصعيد الدولي، تُعد أوروبا والولايات المتحدة من الدول التي تسعى دمشق إلى فتح قنوات جديدة معها بعد طول انقطاع، أملاً في كسر العزلة واستعادة مكانتها الدولية.

في المقابل، هناك دول ما تزال على تحفظها، مثل مصر التي تتوجس من بعض المكونات الإسلامية في الإدارة السورية الجديدة، والعراق الذي يتأثر بعلاقاته الوثيقة بالمحور الإيراني، وهو ما يجعل علاقته بدمشق الجديدة أكثر تعقيداً.

أما دوافع التقارب من المنظور السوري، فهي متعددة:

فمن الناحية الاقتصادية، تسعى دمشق إلى الحصول على دعم مالي كبير لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، إذ تشير تقديرات عدة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 216 و800 مليار دولار، وهو رقم يفوق إمكانات البلاد الذاتية. ومن الناحية السياسية، تطمح الإدارة إلى اعتراف دولي بشرعيتها، وعودة اسم “سوريا” إلى الساحة الدولية بوصفها دولة مستقلة فاعلة وليست ساحة نفوذ متنازع عليها.

ومن الناحية اللوجستية، تراهن سوريا على النفوذ الخليجي، ولا سيما السعودي والقطري، للضغط على واشنطن من أجل تخفيف العقوبات، تمهيداً لفتح الأبواب أمام الاستثمارات والمساعدات الإنسانية والتنموية.

أما من المنظور الخليجي، فالدوافع لا تقل وضوحاً. فالسعودية وقطر والإمارات تنظر إلى سوريا الجديدة باعتبارها فرصة لكسر ما يُعرف بـ«القوس الإيراني» الممتد من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق، وهي رغبة تتقاطع مع المصلحة الأميركية في الحدّ من النفوذ الإيراني في المشرق. كذلك، هناك دافع أمني لا يمكن تجاهله، يتمثل في مكافحة الإرهاب ووقف تجارة المخدرات، وعلى رأسها الكبتاغون، التي كانت تشكّل صداعاً مزمنًا لدول الجوار والخليج على حد سواء. كما أن استقرار سوريا يعني الحد من موجات اللجوء والفوضى، وهو ما يخدم الأمن الإقليمي برمّته.

غير أن الطريق أمام هذا التقارب لا يخلو من العقبات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

ففي الداخل، لا يزال غياب المسار السياسي الحقيقي يشكّل عقبة كبرى أمام بناء الثقة، إذ لم تبدأ بعد عملية حوار وطني شامل يضم مختلف القوى والتيارات. يضاف إلى ذلك الاضطرابات الأمنية في مناطق مثل السويداء والشمال الشرقي، حيث لا تزال قوات “قسد” تفرض واقعاً خاصاً.

كما تعاني البلاد من ضعف في البنية التشريعية والاقتصادية، إذ لا تزال البيئة القانونية غير جاذبة للاستثمار، فضلاً عن اتهامات للإدارة بالتركيز المفرط على العلاقات الخارجية لتغطية بطء الإصلاح الداخلي.

أما على المستوى الإقليمي، فإن التحفظ المصري والإماراتي نابع من الحساسية تجاه التيارات الإسلامية، بينما يظل الموقف العراقي متأثراً بشدة بالتوازنات الإيرانية، مما يجعل العلاقة معه شديدة الدقة.

اقتصادياً، تواجه دول الخليج نفسها ضغوطاً مالية مع تراجع أسعار النفط وتعدد ساحات الأزمات الإقليمية، من غزة إلى السودان ولبنان، وهو ما يجعل حجم المساعدات المحتملة أقل بكثير من التطلعات السورية.

ورغم هذه التعقيدات، تشهد الدبلوماسية السورية الانتقالية تطورات لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها الزيارة المرتقبة في العاشر من نوفمبر إلى واشنطن بدعوة رسمية من الإدارة الأميركية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في لقاء يُعدّ الأول من نوعه بين رئيس سوري ورئيس أميركي في البيت الأبيض.

تأتي هذه الزيارة في إطار ما وصفه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، بأنه «خطوة نحو إعادة دمج سوريا في النظام الدولي»، مع بحث ملفات متعددة أبرزها العقوبات، ومكافحة الإرهاب، ومشاركة دمشق في التحالف الدولي ضد “داعش”. وتصف الأوساط السياسية الزيارة بأنها إشارة تحول كبرى في مسار العلاقات السورية – الأميركية، واعتراف ضمني بشرعية الحكومة الانتقالية، ما يشكل مكسباً سياسياً كبيراً لدمشق الجديدة.

وفي موازاة هذه الزيارة التاريخية، وجهت ألمانيا دعوة رسمية للرئيس الشرع لزيارة برلين، وهي أول دعوة من نوعها منذ عام 2011، في إطار مساعٍ أوروبية لإعادة فتح قنوات سياسية وإنسانية مع سوريا، ومناقشة ملفات حساسة مثل إعادة اللاجئين والتعاون الأمني وإعادة الإعمار.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن الحرب في سوريا انتهت، وأن الوقت قد حان “لإعادة بناء الجسور”. وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع إعلان برلين إعادة افتتاح سفارتها في دمشق بعد 13 عاماً من الإغلاق، ما يمثل بداية عودة دبلوماسية أوروبية تدريجية إلى الساحة السورية.

إن إدراج هاتين الزيارتين في المشهد العام يُظهر أن السياسة الخارجية السورية باتت أكثر دينامية وتعدداً في محاورها، فدمشق لم تعد تنظر إلى علاقاتها من زاوية الشرق أو الخليج فقط، بل تسعى إلى مقاربة متوازنة تجمع بين واشنطن وأوروبا وجيرانها العرب. لكن في الوقت نفسه، تفرض هذه الانفتاحات مسؤوليات ثقيلة، لأن الغرب يربط الدعم والإعمار بإصلاحات حقيقية في الحكم والاقتصاد والعدالة، مما يعني أن النجاح الدبلوماسي الخارجي مرهون بعمق الإصلاح الداخلي.

ومع أن حجم المساعدات الخارجية قد يكون محدوداً في البداية، فإن الرهان الأكبر يبقى على السوريين أنفسهم، في قدرتهم على إعادة بناء وطنهم بإمكاناتهم، وتوظيف التقارب الخارجي لخدمة الداخل لا العكس. فكل خطوة نحو الخارج ينبغي أن تكون أساساً لمصالحة داخلية ولعقد اجتماعي جديد يرسخ قيم السلام والعدالة والمواطنة.

وعند هذه النقطة بالذات، يمكن القول إن نجاح الإدارة الانتقالية لن يُقاس بعدد زياراتها أو اعترافاتها الدولية، بل بقدرتها على تحويل تلك الفرص إلى مشاريع تنموية وسياسية حقيقية تحفظ كرامة السوريين وتعيد لسوريا مكانتها الطبيعية بين الأمم.

المصدر: نينار برس