“إنّي أُجلّكم أيها السادة الأفاضل عن لزوم تعريفكم آداب البحث والمناظرة” (عبد الرحمن الكواكبي)…

في زمنٍ ليس بعيداً، كان السوريون يختلفون حول أفضل مطرب أو أطيب طبق، وكان النقاش يُدار في الدار أو في العمل أو في المقهى، لا في ساحات الوغى الافتراضية. اليوم، لا أحد يناقش، بل الجميع يصرخ. كلُّ طرفٍ يحمل في يده فتوىً أو بياناً قَبْلياً يجيز له تخوين الآخر أو تكفيره. وكأنّ الوطنيّة صارت تهمةً، والانتماء الإنساني عيباً. ولم يَعُدْ الاستقطاب في سورية مجرّد خلاف في وجهات النظر، بل تحوّل بنيةً ذهنيةً مغلقةً تقوم على الاصطفاف المسبق، طائفياً كان أم مذهبياً أم قبلياً أم عرقياً، كما موالٍ ضدّ معارض، ابن مدينة ضدّ ابن ريف. لا يهم ما تقول، المهم من أنت. الهُويَّة صارت بطاقةَ تعريف تُحدِّد الموقف قبل أن تنطق بكلمة. في هذا المشهد، يبدو الوطن نفسه ضحيةً جانبيةً في حرب الانتماءات الصغيرة.

لقد فقدنا أبسط ما يجعل المجتمعات قادرةً على النهوض بعد الكارثة: القدرة على الاستماع

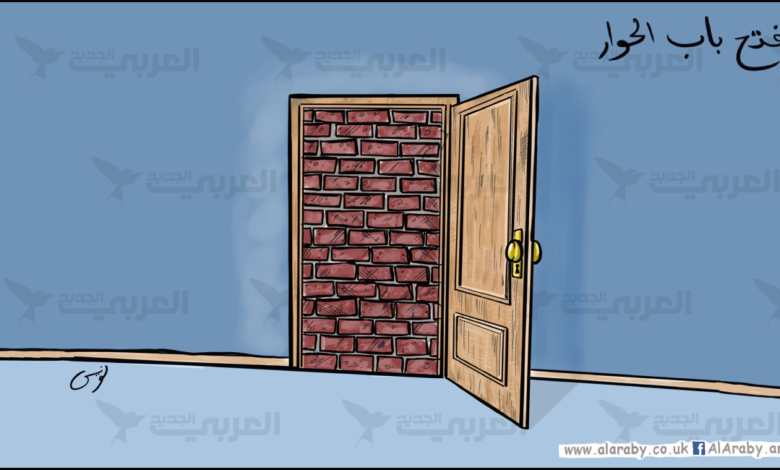

لو دخلت اليوم أيّ نقاش سوري، في وسائل التواصل الاجتماعي أو في مجلس خاص، ستجد ثلاث نتائج محتملة: تكفير، تخوين أو طرد من المجموعة. أمّا فكرة أن النقاش يمكن أن يغيّر رأيّاً أو يفتح أفقاً جديداً، فهي أقرب إلى الخيال العلمي. كل فريق يجلس داخل غرفة مغلقة يردّد فيها صدى صوتِه، يقتنع أنه وحده يملك الحقيقة المطلقة، وأن الآخرين مجرّد ضحايا التضليل أو أبناء “الطرف الآخر” الذي يجب سحقه أو على الأقلّ إسكات صوته. هذا التمسّك بالرأي وتحقير المختلف لا يعكس أزمةً أخلاقيةً في الخطاب فحسب، بل أزمةً أعمقَ في الثقافة والعلم والانتماء الوطني. فكلّما ضاقت المعرفة اتسعت مساحة اليقين الأجوف، وكلّما ضعفت التربية النقدية ازداد التعصّب. من لا يمتلك أدوات التفكير العلمي والمنهجي، يُعوِّض نقصه بالانفعال والصراخ، كمن يُصرُّ على رأيه لأن الحجّة ليست في يده، بل في صوته. ضعف الثقافة الحقيقية يجعل الرأي يتحوّل هُويَّة مغلقة لا تُناقَش، ويكشف أن الانتماء للوطن لم يتجذَّر بعد قيمةً جامعة. نحن أمام منظومة مركّبة من الولاءات ما دون الوطنية، فهي طائفية، مذهبية، عشائرية، مناطقية. ولقد أنتجت مواطنين يتكلّمون لغة الوطن، لكن لا يشعرون بوجوده في داخلهم. لذلك صار الاختلاف يُرى تهديداً، لا إثراءً.

الطريف (والمُوجِع في آن) أن الجميع يعتقد أنه الضحية. لا أحد يُقرُّ بدوره في تكريس الانقسام، وكأنّ البلاد تديرُها قوىً غيبية هبطت من المرّيخ. لقد فقدنا أبسط ما يجعل المجتمعات قادرةً على النهوض بعد الكارثة: القدرة على الاستماع. صار الحوار في سورية يشبه مباراة ملاكمة لا ينجو فيها أحد، بل مجرّد تبادلٍ للألفاظ. والمفارقة أنّ معظمنا يشتكي من غياب العدالة والحرية، لكنّه لا يقبل الحرية في رأي المختلف عنه. يُطالب بالعدالة لنفسه، لا للجميع. بهذا المعنى، لم نخرج من منطق القبيلة، بل وسّعناها لتصبح “قبائل افتراضية” في مختلف وسائل التواصل، ولكلِّ قبيلة زعيمها وراياتها و”خطوطها الحمراء”. لكن هل يمكن الخروج من هذه الدوّامة؟ ربما نُجيب بنعم، ولكن ليس بخطب طنّانة، أو بيانات مصالحة شكلية، بل بعمل طويل ومرهق، كما هي عمليات التعافي الحقيقي كلّها، إذ يُبدَأ من إعادة تعريف معنى الحوار. نحن بحاجة إلى أن نتعلّم مجدّداً فنّ الإصغاء، وأن نكتشف لذّة الاختلاف حين يكون وسيلةً للفهم والتفاهم، لا أداةً للإلغاء.

لا يقوم الوطن على التشابه، بل على القدرة على التعايش رغم الاختلاف

فلنأمل مثلاً لو أن الجامعات السورية، أو المنظمات المدنية، تُنظّم دورات تدريبية على فنّ الحوار بين المختلفين. لا شيء أكاديمياً جافّاً، بل وِرَشُ عملٍ حيّةٌ فيها شيء من اللعب والمجازفة. في إحدى الجلسات، يمكن مثلاً أن يتبادل المشاركون الأدوار: المُعارِض يلعب دور الموالي، والعلماني يتقمّص شخصية الإسلامي، والسُّنّي يدافع عن وجهة نظر العلوي… إلى آخره. فكرةٌ بسيطةٌ لكنّها قادرةٌ على كشف عمق التحيّزات التي نحملها بوعي ومن دون وعي. وقد لا يضر أن نضيف إلى هذه الدورات بعض الطرافة، كأن يُطلب من كلّ مشارك أن يدافع عن رأيٍّ لا يؤمن به إطلاقاً، أو أن يكتب منشوراً فيسبوكياً “تصالحياً” بلغة الطرف الذي يكرهه أكثر. السخرية هنا ليست للاستهزاء، بل لتفكيك الجدّية السامة التي تخنقنا جميعاً. من يدري؟ قد نكتشف أن خلف خطاب الكراهية يكمن خوف، وأن خلف الصراخ رغبة قديمة في أن يُسمَع الصوت لا أكثر.

ربّما نحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل جماعي في أخلاق النقاش، شبيه بدورات الإسعاف الأولي لكن للعقول. دورة بعنوان “كيف لا تموت من الاختلاف”، أو “كيف تنجو من التعليقات السامّة”، فكرة تبدو تبسيطيةً، لكنها قد تكون ما يلزمنا فعلاً.

في النهاية، لن يبقى لنا وطن يجمعنا إذا ظللنا نمارس الانقسام عبادةً. الوطن لا يقوم على التشابه، بل على القدرة على التعايش رغم الاختلاف. أن نعترف بأننا لا نملك الحقيقة وحدنا، وأن الحوار ليس نزالاً، بل بحث مشترك عن طريق وسط، تلك ليست رفاهيةً فكرية، بل شرطٌ للنجاة.

“فلنختلف بذكاء… قبل أن نفنى بحماقة”.

المصدر: العربي الجديد