تميل الدول والأنظمة إلى التركيز كثيراً على الأمنَين، المادي والعسكري، أكثر من تركيزها على الأمن الإنساني والتهديدات غير التقليدية، وتبرّر حكومات كثيرة زيادة الإنفاق العسكري استناداً إلى احتمال وجود تهديداتٍ عسكريةٍ وغزو خارجي. وبينما يُعدّ احتمال العمل العسكري التقليدي مصدر قلقٍ حقيقي، فإنّ تهديداتٍ عديدة مباشرة تواجه الشعوب، مثل ازدياد معدلات الفقر والبطالة والعنف السياسي وتغيّر المناخ وعواقبه، لا يمكن التعامل معها عسكريّاً.

شهدت دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مرّ السنوات، تدهوراً في الخدمات الاجتماعية وظروف المعيشة الكريمة. تجاهل معظم صانعي القرار والحكومات معظم هذه المؤشّرات، واستمرّوا في تطبيق سياساتٍ أدّت إلى حوكمة غير فعالة، واستمرار الفساد والمحسوبية، وتناقص الموارد الاقتصادية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تدهور المستويات التعليمية والصحية، وتفاقم التدهور البيئي. يكشف ذلك عن شكلٍ منهجيٍّ من الهشاشة والتفكّك واستمرار النزاعات والاستبداد والتراجع التنموي، كما أن أزمات الشرعية، والشمولية، والتمثيل، وغياب المساءلة، ومأسسة التهميش والاغتراب وترسيخهما، تمثل سمات إضافية مشتركة لأطر الحكم في المنطقة. ونتيجة هذه المعضلات جميعاً، تقلّص مفهوم “السلام” إلى مجرّد وظيفة للتدخلات الأمنية، إذ أصبحت أنماط “الأمن أولاً” وأطر العمل الأمنية التي تهدف إلى تمكين المؤسّسات الأمنية والجيوش هي المحرّك الأساسي لعمليات (إعادة) تشكيل الدولة وبناء المجتمعات.

مع ذلك، لا يمكن تحليل المنطقة باعتبارها “كياناً متجانساً وموحّداً”، بل كما جادل وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، يمكن تقسيم الدول العربية اليوم إلى ثلاث فئات، “الناجحة، والمتعثّرة، وتلك التي أصبحت دولاً فاشلة أو على وشك الفشل”. ومع ذلك، حتى ضمن هذا التصنيف، تميل دول المنطقة إلى إغفال عنصر حاسم، وهو وضع الناس، وحرّياتهم وأمنهم، وآفاق تنميتهم البشرية، في صميم أي عملية إصلاح أو بناء دولة أو حوكمة. وبعبارة أخرى، وكما قال المعشّر، “على الدول أيضاً أن تتبنّى إطاراً سياسيّاً جديداً يُنظر فيه إلى المواطنين كموارد، لا كتهديدات، ويُعاملون بوصفهم جزءاً متساوياً وضرورياً من عملية صنع القرار”.

الدول ذات العقود الاجتماعية الضعيفة والوحدة الاجتماعية والسياسية الهشّة هي الساحات الأساسية للحروب والاضطرابات الحالية والمستقبلية

بمعنى آخر، ندعو ونحاجج هنا إلى الانتقال من نموذج “الأمن يعني التسلّح” إلى نموذج “الأمن يعني الناس”. مركزية الإنسان والمواطنين في الأنظمة السياسية والعمليات التنموية تعني النظر إليهم بوصفهم موارد لا تهديدات. ويجب أن يركّز نهج الأمن الإنساني على أسلوب مدني غير مسلح وغير عسكري، يتمحور حول الناس، ويحترم القانون، ويكون شاملاً واستباقيّاً. وفي هذا السياق، ينبغي أن يُوجَّه عنصر “الأمن” أساساً نحو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والسياسات والممارسات التنموية البشرية لتخفيف المعاناة، والتصدّي للتهديدات غير التقليدية، ومعالجة انعدام الأمن متعدّد الأبعاد. سيفتح ذلك آفاقاً جديدة كانت الأنظمة التي تتمسّك بالمقاربات الأمنية تجاه الحياة اليومية قد أغلقتها قسراً، وهي مقارباتٌ تنتهك، بدل أن تحمي، الناس وأمنهم. ونتيجة ذلك، نجد أنفسنا أمام سؤالٍ دائم: أمنُ مَن؟

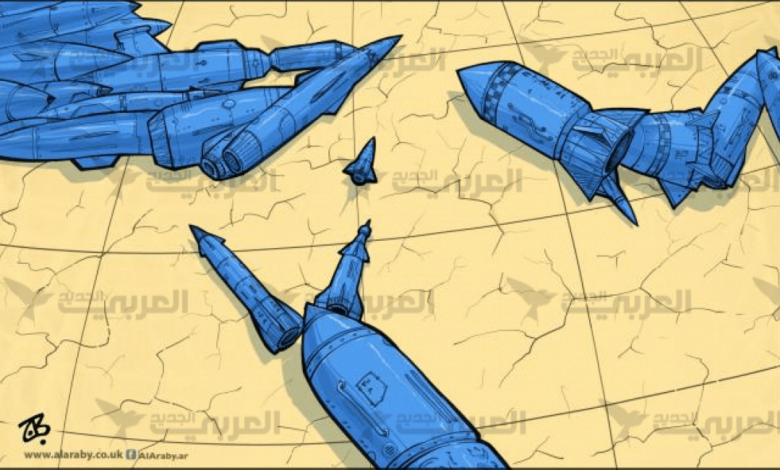

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما في أماكن أخرى، لا تمثل المخاوف الأمنية التي تراها الأنظمة بالضرورة التهديدات أو الاحتياجات الحقيقية التي يشعر بها الناس. وبينما تدفع الأولى الحكومات إلى تكديس مزيد من الأسلحة لتشعر بأنها “أكثر أمناً” و”أقوى”، نادراً ما يؤدي ذلك إلى تحسين أوضاع الناس المعيشية الهشة أو تقليل شعورهم بانعدام الأمن.

في معظم دول المنطقة، يستمر تأمين المجال العام عبر مجموعة واسعة من الأساليب، من القمع المباشر والعنف والاضطهاد، إلى استخدام التكنولوجيا وأنظمة المراقبة المتطوّرة وغير المرئية في بعض الأحيان. والغرض زرع الخوف والشك بين السكان للحد من فرص التنظيم والاحتجاج من أجل التغيير، مع الحفاظ على السيطرة والنظام العام من منظور الأنظمة والحكام.

ومع ذلك، وكما أظهرت موجات الانتفاضات في تونس ومصر وبلدان عديدة في منطقة خلال العقود الماضية، يمكن أن يكون لتراكم المظالم الداخلية تأثير كبير على أمن الدولة وتماسكها وبنيتها، وكما توضح حالات ليبيا وسورية واليمن بخاصّة، فإن الدول ذات العقود الاجتماعية الضعيفة والوحدة الاجتماعية والسياسية الهشّة هي الساحات الأساسية للحروب والاضطرابات الحالية والمستقبلية. ويؤدّي ذلك إلى صراعات داخلية، وكذلك إلى اضطرابات إقليمية ودولية أوسع، ما يفتح الباب أمام تدخّلات سياسية وعسكرية أجنبية.

نظراً إلى أن معظم دول المنطقة تقع في مستويات مختلفة من الاستبداد، فإنّ القادة يخلطون بين أمني الدولة والنظام أو الحكومة

وبين هذَين المستويَين، الوطني والدولي، من التحليل والتدخل، والتكامل الأمني بين رؤى الأنظمة ورؤى الفاعلين الخارجيين، يجري تهميش الناس مرّة أخرى. ويعني هذا المستوى المتعدّد من القمع أنه رغم أي خطابٍ إيجابيٍّ يُضفي صبغة إنسانية على التدخلات السياسية أو العسكرية، فإنّ تنمية الشعب وموارد الدولة ليست في صلب الاهتمام، لا من الأنظمة ولا من الفاعلين الخارجيين. ما يهم صمود سلطة الأنظمة وترسيخها، عبر اعتمادها المفرط على أمننة الحياة اليومية للمواطنين و”مواءمة” سياسات الفاعلين الخارجيين على حساب الاستثمار في تنمية الناس وتمكينهم وحرّيتهم.

وتوضح أمثلة عديدة من المنطقة أن المقاربات الأمنية والعسكرية التي تنتهك أمن الناس محدودة وإشكالية بطبيعتها، لأنها تُبعد السلام أكثر، ولأنها تعتبر الناس وحياتهم وأمنهم أموراً غير ذات صلة بالنخب الحاكمة وحساباتها. وهكذا، يصبح تهميش الناس مؤسّسيّاً ومترسّخاً بل ومطبّعاً.

للصراعات والحروب نهاية، ولكن بثمن باهظ تدفعه الشعوب، وهذا واضح في عديد من بلدان المنطقة

استخدام منظور أمن الدولة أو النظام أداة تحليل وحيدة لفهم الصراعات في المنطقة، تؤدّي إلى أن تصبح الطريقة الوحيدة للتعامل مع الصراعات أو حلّها هي من خلال مزيدٍ من الأمننة وتوسيع الترسانة العسكرية والرقابية للدولة. ونظراً إلى أن معظم دول المنطقة تقع في مستويات مختلفة من الاستبداد، فإنّ القادة يخلطون بين أمني الدولة والنظام أو الحكومة. وهذا يعني زيادة التسلح، وتضخيم التهديدات، وتقليص مساحة الدبلوماسية، وتشديد القبضة على المجال العام وخنق أي مساحةٍ للنقاش والتغيير السلمي. ونتيجة ذلك، تقلّ القدرة على فهم الأسباب الكامنة التي تخلق الصراع، والتي غالباً ما تكون نتيجة مظالم اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، وظلم، وسوء حوكمة. لذلك؛ يجب أن يتغيّر مفهوم الأمن ليتمحور حول الناس واحتياجاتهم الأساسية وقدراتهم التنموية.

وعلى الرغم من تعقيدات الصراعات في المنطقة، هناك دائماً طريق إلى الأمام عاجلاً أم آجلاً. فللصراعات والحروب نهاية، ولكن بثمن باهظ تدفعه الشعوب، وهذا واضح في عديد من بلدان المنطقة، سواء التي تعيش نزاعات عسكرية وعنيفة أو التي تخنقها أنظمة استبدادية راسخة. ويعتمد أي تغيير بالأساس على الإرادة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للإصلاح، التي تُعدّ حاسمة لبقاء الشعوب وازدهارها قبل الأنظمة والدول. ويتطلب هذا النهج المزدوج، الذي يقوم على إصلاح الدولة المركزية القمعية وإعادة تأهيل المجتمع، قادة من داخل النظام وخارجه. باختصار، يتطلب وكلاء للتغيير يدافعون عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأمن الناس.

المصدر: العربي الجديد