منذ نشأة الدولة السورية الحديثة، شكّل نظام الأوقاف الذرية أحد أبرز الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي ارتبطت بالعقارات والثروات في البلاد، وأثار جدلًا واسعًا امتد لعقود.

ورغم أن نظام الوقف الذري كان يُسوّق كمظهر من مظاهر البر بالذرية وصيانة الممتلكات العائلية، إلا أنه، في الواقع، تحوّل إلى أداة قانونية مكبّلة للتنمية، وعائق أمام العدالة الاجتماعية، ومصدر مستمر للنزاعات العائلية والقضائية.

الوقف الذري، ببساطة، هو وقف يخصصه المالك لصالح ذريته وأحفاده، بحيث يستفيدون من ريعه على مدى الأجيال، مع وضع شروط تحدد آلية التوزيع والاستفادة. وعند انقراض الذرية، يعود الوقف إلى جهات خيرية أو عامة.

هذا النظام، الذي استند تقليديًا إلى قواعد المجلة العدلية العثمانية المستمدة من المذهب الحنفي، الذي ساد في سوريا منذ العهد العثماني، امتد أثره ليُقيّد السوق العقارية ويُرسخ الامتيازات العائلية.

العقار الموقوف ذرية يخرج من حركة السوق، ويُجمّد جزءًا من الثروة العقارية، ما يؤدي إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار.

رغم الجدل الكبير حول الأوقاف الذرية والدعوات المتكررة لإلغائها، إلا أن كثيرًا من الأهالي والتجار في سوريا تمسّكوا بهذا النوع من الأوقاف، بل اعتبروه ضمانة اجتماعية واقتصادية للأسر على مدى الأجيال.

في جوهره، كان الوقف الذري يُنظر إليه كوسيلة لحماية الثروة العائلية من التشتت أو الضياع، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية أو الحروب، حيث يُمنع التصرف بالعقار أو الأرض الموقوفة، ويبقى الريع محصورًا في ذرية الواقف. هذا الترتيب منح كثيرًا من العائلات شعورًا بالاستقرار المالي، ووفّر دخلًا دائمًا لأفراد الأسرة، ولو كان بسيطًا، بغض النظر عن تقلبات السوق أو النزاعات القانونية.

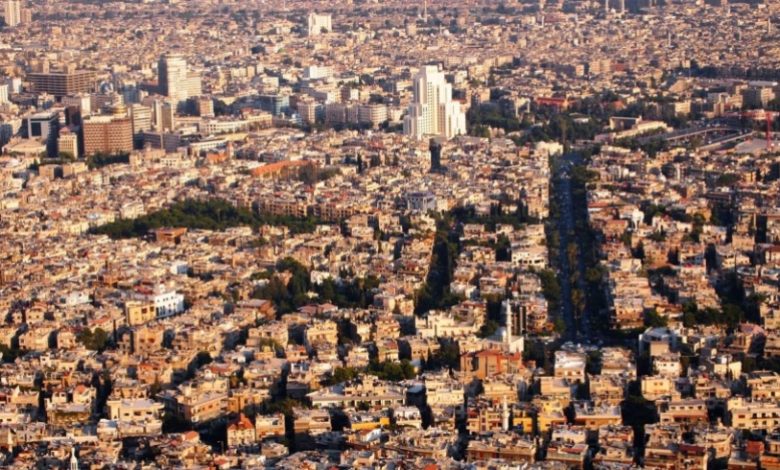

أما من الناحية الدينية والاجتماعية، فقد رسّخ الوقف الذري مفاهيم متجذّرة في الذهنية المحلية، حيث اعتُبر جزءًا من العمل الخيري الممتد للعائلة، مع الحفاظ على هوية الأملاك، خصوصًا في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب، حيث كانت الأحياء التاريخية والأسواق تضم عددًا كبيرًا من العقارات الموقوفة ذريًا لصالح عائلات دمشقية عريقة، أو لصالح تجار خان الجمرك وخان الوزير مثلًا في حلب.

كذلك، استُخدم الوقف الذري بذكاء من قبل التجار والإقطاعيين كأداة قانونية لإدارة الثروة، وضمان انتقالها بسلاسة للأبناء والأحفاد، بعيدًا عن تعقيدات قوانين الإرث، أو مخاطر الإفلاس، أو حتى محاولات مصادرة الدولة أو النفوذ الأجنبي للأملاك.

لفهم الأوقاف الذرية بشكل واقعي، يمكن تصور حالة شائعة في المجتمع السوري التقليدي، مثل تاجر يمتلك دكانًا في سوق الحميدية بدمشق، أو مزارع يملك أرضًا زراعية في سهل الغاب أو ريف حماة.

هذا الشخص، حفاظًا على ملكيته، ولضمان دخل دائم لذريته، يتوجه إلى المحكمة الشرعية، ويعلن وقف تلك الأملاك وقفًا ذريًا، أي أنها لا تُباع ولا تُشترى، بل يُحبّس أصلها، ويوزّع ريعها سنويًا على ذريته من الأبناء والأحفاد، ومن ثم أبناء الأحفاد الموثقين بسجلات الدولة، وفق شروط محددة تُسجّل قانونيًا.

في البداية، تبدو هذه الخطوة ذكية، فهي تضمن استقرار العائلة المالي، وتحمي الأملاك من التشتت بسبب الميراث أو النزاعات أو تقلبات السوق، وتُبقي اسم العائلة مرموقًا عبر الأجيال، خاصة إذا كانت الأملاك ذات قيمة رمزية في أحياء مرموقة كالحريقة أو السوق الطويل.

لكن، في المقابل، تتولد آثار سلبية مباشرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ فالعقار الموقوف ذرية يخرج من حركة السوق، ويُجمّد جزءًا من الثروة العقارية، ما يؤدي إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار، خاصة في المدن الكبرى. كما يُقيد الورثة، فلا يستطيعون بيع الأملاك حتى لو احتاجوا المال للعلاج أو لتعليم أبنائهم، ويزيد من تعقيد النزاعات الأسرية أمام المحاكم بسبب تفسير الشروط أو توزيع الريع.

إضافة إلى ذلك، يُعمّق الوقف الذري تركيز الثروة بأيدي عائلات محددة، ويُرسخ الفوارق الطبقية، ما يعاكس مفهوم العدالة الاجتماعية، ويُعطّل التنمية العقارية، خاصة في المناطق التاريخية والأسواق الحيوية. ولكنه، في ذات الوقت، وفي بلاد مشابهة لبلادنا، حيث تتم عمليات التغيير الديموغرافي أو العرقي أو الديني، تُعتبر الأوقاف الذرية ضمانًا لبقاء الأملاك في يد دين معين أو طائفة معينة، كما هو الحال في أملاك الطائفة اليهودية في دمشق، أو في أملاك الكنيسة المارونية في لبنان وسوريا، أو ما يُسمى بالأملاك المحبسة، وبالتالي تمنع ما يسميه الباحثون “الانزياح العقاري” الذي يدعم “الانزياح الديني أو الطائفي”، ويُثبّت التقسيمات الإدارية الإثنية في أمكنتها مهما طال الزمن.

الأوقاف الذرية القديمة لم تُلغَ بالكامل، وبقيت معلقة في فراغ قانوني، في انتظار إصلاح شامل ينهي هذا الإرث الذي كبّل سوق العقارات، وأبقى امتيازات تاريخية لا تزال آثارها مستمرة حتى يومنا هذا.

من هنا، يتضح التناقض الذي شكّله الوقف الذري بين حماية الثروة العائلية وترسيخ الامتيازات الطبقية والدينية من جهة، وتكبيل السوق والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وهو ما يفسر تمسّك بعض التجار والأهالي به، وحرص الإصلاحيين على إنهائه ضمن مشاريع التحديث القانوني في سوريا.

ومع اتساع شبكة هذه الأوقاف، خاصة في مدينة دمشق وحلب وأرياف دمشق وحمص وحماة، أو في الأراضي المشجّرة بالساحل السوري، بات من الواضح أن الوقف الذري تجاوز كونه تقليدًا دينيًا ليصبح ركيزة من ركائز البنية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، وإن كان ذلك أحيانًا على حساب مرونة السوق والتنمية العقارية.

في المدن الكبرى مثلًا، تسببت الأوقاف الذرية في تجميد أحياء بأكملها، إذ لا يُمكن بيع العقارات الموقوفة، ولا تطويرها أو تحويلها لغايات اقتصادية جديدة، ما خلق حالة من الجمود التنموي. وبالإضافة إلى ذلك، أدّت الشروط المعقدة المرتبطة بهذه الأوقاف إلى خلافات حادة بين الورثة، وغالبًا ما انتهت أمام المحاكم، ما جعل بعض رجال القانون يصفون الأوقاف الذرية بأنها “مصدر انتفاع للمحامين”.

الرفض الشعبي للأوقاف الذرية لم يكن وليد لحظة، بل تراكم على مدى سنوات، خاصة في ظل نمو الحاجة لتحرير السوق العقارية، وتمكين الطبقات المتوسطة والفقيرة من فرص التملّك، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع مفهوم الدولة الحديثة.

حكومة ناظم القدسي، ولاحقًا حكومة الشرع، أدركتا الحاجة لإلغاء هذا النظام، لما يسببه من عراقيل اقتصادية واجتماعية. ورغم أن تلك الحكومات لم تُنجز الإلغاء فعليًا، إلا أنها وضعت الأسس الفكرية والإدارية للخطوة، في سياق توجه إصلاحي أوسع، مع العلم واليقين بأن ما سيتبع هذه الخطوة هو زلزال في سكونية المجتمع، الذي يرفض الفكرة بحجة أنها ستتبع بإحلال جديد لطالما قاومه أصحاب الأوقاف الذرية.

وفي خضم هذا الجدل، جاء انقلاب حسني الزعيم عام 1949، ليضع ملف الأوقاف الذرية على الطاولة لأول مرة منذ سقوط الدولة العثمانية، ولكن بإجراءات عملية. فقد أصدر الزعيم مرسومًا يُنهي إنشاء الأوقاف الذرية الجديدة، في حين أبقى الأوقاف القائمة كما هي، وهو ما اعتُبر خطوة إصلاحية محسوبة، تهدف إلى وقف تكرار هذا النظام من دون إثارة نزاعات قانونية معقدة مع الأسر التي تمتلك أوقافًا قديمة.

إلغاء الأوقاف الذرية الجديدة تزامن مع محاولة حسني الزعيم تبنّي قيم ليبرالية في برنامجه السياسي القصير، ومنها المواطنة، والمساواة، وحرية التعبير، رغم أنه قاد أول انقلاب في الدول العربية، وشكّل سابقة خطيرة في تهديد الديمقراطية، وهو ما أشار إليه أسعد الكوراني في حديثه للصحفي نذير فنصة، مؤسس جريدة “ألف باء”. الكوراني أكّد أن مشروع دستور الزعيم تضمّن تبنّي ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 1948، وهو ما كان يمثل قفزة نوعية في الفكر الدستوري السوري.

لكن، بسبب قصر عمر انقلاب الزعيم، والظروف السياسية المعقّدة داخليًا وخارجيًا، لم يرَ مشروع دستوره النور، واكتفى الزعيم بتكليف لجنة قانونية لإعداد قانون مدني جديد، يمزج بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي العلماني، ويوسّع المرجعيات القانونية بعيدًا عن القيود العثمانية القديمة.

اليوم، بعد مرور أكثر من سبعين عامًا، ما زالت تجربة الزعيم وإلغاء الأوقاف الذرية مثالًا حيًّا على معركة سوريا الطويلة بين التقاليد الوقفية وحتمية التحديث القانوني والاجتماعي، في سبيل بناء دولة عادلة ومتجددة. غير أن الإجراء ظل ناقصًا، فالأوقاف الذرية القديمة لم تُلغَ بالكامل، وبقيت معلقة في فراغ قانوني، في انتظار إصلاح شامل ينهي هذا الإرث الذي كبّل سوق العقارات، وأبقى امتيازات تاريخية لا تزال آثارها مستمرة حتى يومنا هذا، إذ إن إلغاء هذا القانون الوقفي دون تحضير طويل، وتمهيد قانوني، وتعويضات مالية واجتماعية، ومصالحات أهلية ودينية، قد يُفجّر إشكالات استمرت لعقود وقرون.

المصدر: تلفزيون سوريا

الوقف الذري : هو وقف يخصصه المالك لصالح ذريته وأحفاده، بحيث يستفيدون من ريعه على مدى الأجيال، مع وضع شروط تحدد آلية التوزيع والاستفادة. وعند انقراض الذرية، يعود الوقف إلى جهات خيرية أو عامة، مع إتساع التوزع السكاني والتقادم يتطلب إعادة النظر بهذا الوقف قانونياً لوجود ضياع بالوثائق وتوزع الذرية.