تشهد الساحة الكلامية والخطابية السورية اليوم تزايداً في مؤشرات خطرها على النسيج الوطني. إذ لا يكاد يمضي يوم إلا وعديد الأحداث التي نتابعها ويتفاعل معها رصيد كبير من السوريين بطريقة تنحرف بعيداً عن تضحيات الثورة وعمرها الطويل. فانتشار خطابات التحريض الطائفية المتبادلة واتساع دائرة نفي ولجم المختلف رأياً او قولاً، وازدياد وتكرار معدلات الرفض المطلق والتي تتساوى مع خطاب الكراهية باتت لا تبشر بالخير أبداً، ولربما بكوارث كبرى. فإن كنت أفترض أن انفتاح الفضاء العام أم السوريين بعد قمع متراكم لعقود هو الرائز والمحرك لاستعار حمى الفوضى الثقافية والفكرية والسياسية الذي تعيشها سوريا اليوم كمرحلة أشبه ما تكون بالطبيعية في مراحل ما بعد تغير وسقوط الأنظمة الدكتاتورية كما شهدناها تاريخياً، لكنها بذات الوقت تضعنا جميعاً أمام مسؤوليات واستحقاقات المرحلة الحالية وأخطارها وسبل الإشارة لها وتداركها قبل فوات الأوان.

التحريض الطائفي وخطاب الكراهية هي الوجه الأخطر على النسيج السوري اليوم، وتتجلى أبرز سماته بـ:

– تقسيم الشعب السوري لموال وخائن، خائن وليس معارض! ومن أي الأطراف عامة.

– التعميم الجزافي وتجريم طائفة بأكملها: سنة متطرفون، دروز انفصاليون، علويون فلول….

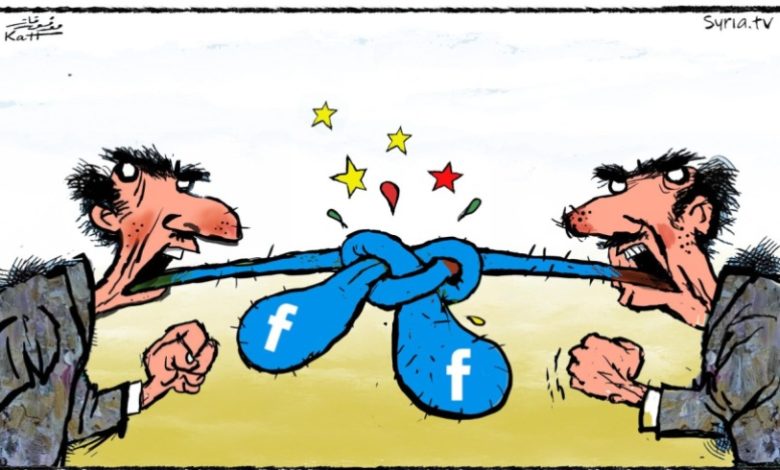

– تزايد الإشاعات والتضليل الإعلامي خاصة المتداولة على السوشيال ميديا. فإن كانت كثير من الفيديوهات المنشورة صحيحة لكن يقابلها فبركات عديدة غير صحيحة، وهذا مجال للاختلاط والشك بالحقائق.

– تبادل التهم والتكذيب والشتائم واستسهال الإساءة.

– تكفير المختلف سياسياً ودينياً.

– زيادة مؤشرات التقوقع الطائفي.

– انخفاض صوت العقلاء وتهميش أقوالهم، فرغم كل ما يتكلمون به بتهدئة النفوس وتخفيف حدة الغلواء السائدة، لكن مطحنة التحريض والتجريم لا تتح لهذه الأصوات بالسماع…

قد يقول أحدهم وكأنك لا ترى من الكوب إلا نصفه ولا تشير إلا للسلبيات، لأكرر القول إن رؤية الواقع ومعاينته جزء أساسي من الحقيقة أولاً، ومن ثم العلاج ثانياً، فالتشخيص الصحيح جزء من العلاج الصحيح حتى وإن كان صادماً والعكس صحيح أيضاً. فالاكتفاء بالتوصيف السياسي هام لكنه غير كاف اليوم إذ باتت الواقع تتجاوزه للمحتوى والمضمون الثقافي. ما يجعل الوجدان السوري وقيمه الوطنية وتنوعه العام وارتباطه القوي تاريخياً ومصيراً في أهم درجات اختباره اليوم. هو موجود ويحاول جهده نبذ خطاب الكراهية والتحريض الطائفي المقيت، لكن موجة الأخير عالية وجب الوقوف عندها. وقد يقول قائل إنها موجة وإن علت لكنها زائلة ولن تدوم. رغم أني أتمنى ذلك، لكن ما بات يُرقب على مساحة الساحة السورية هو انكشاف لساحة ثقافية دفينة تتجاوز

الفعل السياسي الإجرائي، وهذا الاختبار والتحدي الأكبر. إضافة لذلك، أجد نفسي وأنا أدون هذه الجمل مدان في نفسي وفي ثقافتي، إذ لطالما كنا ولازلنا نحتكم لثقافة المحبة والخير والسلام، وندعو للحوار والانفتاح وتقريب المسافات فكيف وصلنا لهنا؟ ومدان لأنني أكتب عن الكراهية كثقافة وخطاب وهذا خطر كبير أرجو أن أكون مخطئ بتقديره.

أجل، ثمة ثقافة تنتشر كالنار في الحطب، حطب الذات السورية التي لم تستفق بعد من حجم مظلومياتها الثقيلة. فحجم التركة السورية من قتل وعنف وصراع دامي طال البشر والحجر والأطفال وكل صنوف الحياة ليس بالسهولة تجاوزه بنصر سياسي وتغيير سلطة وإسقاط نظام. بل تبدأ النفس البشرية البحث عما يؤمن لها طاقتها من الاستقرار وعنونة الوجود. وما نلاحظه اليوم هو استعار حمى إثبات الوجود بالأحقية المطلقة سواء ممن كانوا مسحوقين من أبناء الثورة وباتوا اليوم منتصرون، ما يجعلهم يستميتون لعدم تقبل أي رأي أو نقد مختلف، أو من الجهات الأخرى التي كانت مسالمة وتعيش في ظل النظام السابق موالية كانت له أو معارضة بصمت، إذ باتت تدافع عن وجودها حين تؤخذ بغرة غيرها بوصفها فلول! في حين المستفيد من هذه المشاهد المتكررة والمتوالية هم الساعون بكل جهودهم التقنية والإعلامية لهدم الاستقرار الممكن في سوريا وهدم تجربة الخلاص من نظام القهر والقمع البائد مولد كل ما نحيا من كوارث. وتقرير الوكالة البريطانية للأخبار (BBC) الذي يكشف أن التحريض الطائفي وبث خطاب الكراهية تقوم به أيادٍ خارجية تسعى لتأزيم الوضع السوري وتفتيته. والمشكلة التي يجب علاجها قبل تفاقهما هو استجابة الشارع الشعبي خلفها سواء بالموافقة الكلية أو الرفض الكلي، ما يجعل غياب العقل والتعقل والتدقيق فيما يقال أو يشاع هو المهيمن على الساحة السورية وسعرات الكراهية وثقافتها بتزايد.

الإشكال البارز في خضم هذه التواترات وما يرافقها من عنف محلي باستخدام السلاج هو تغييب وإدانة صوت العقل وثقافة السلام والبناء. أجل بتنا مدانون من ضفتي خطاب التحريض والكراهية المتبادل، مدانون لكون العاقل منا أراد ويريد مغايرة الواقع والخروج من ثقافة القهر والاعتقال والاضطهاد السياسي ونتائجها الكارثية لثقافة الحوار والعدالة بعيداً عن الانتقام، لثقافة الكلمة بعيداً عن السلاح.

اليوم مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي مسؤولية سورية ثقافية، مسؤولية العقلانية والنخب السورية من جهة، ومسؤولية السلطة واعلامها في الابتعاد عن التحييز والتجيير وكشف الحقائق للعلن بوضوح، ومسؤولية الحكومة بتعدد وظائفها العمل على السلم الأهلي وفتح بوابات الجوار المحلية الأهلية والاجتماعية بين المختلفين في الآراء توصيفاً أو تشكيكاً، وصولاً لحوار الأديان والطوائف على اختلاف عديدها بالجهة المقابلة. وليس فقط بل أيضاً إصدار القوانين لصارمة بمحاسبة كل من يبث خطاب الكراهية والتفرقة الدينية والإساءة للرموز الدينية والتعايش السلمي وفقاً للقانون وبمرجعية القضاء والعدالة، تقليصاً لفكرة الانتقام وتهويناً على الأنفس والحد من الغلو السياسي والديني المتمظهر ثقافياً بسموم الكراهية والتحريض الطائفي.

حملت ثورة السوريين شتى صنوف التغيرات في الواقع المجتمعي والفكري والسياسي، شتى صنوف التناقضات والاختلافات والتباينات! وحتى لا نمارس ذات حكم القيمة السلبية ومحمولها السيء، أدرك أن مسيرة السوريين قد تداخلت في مساراتهم شتى صنوف الجريمة والتي لا يمكن تحميلها لجهة من دون غيرها؛ لكن من حق الجيل الذي عاصر الثورة، جيل القرن الواحد والعشرين وقد بلغ سن الشباب، جيل الانفتاح والتحولات الكبرى من حقه أن نكاشفه بما نحن عليه، بما كنا وكيف صرنا وكيف علينا أن نعمل معاً لتجاوز تحديات الواقع الحالي سياسياً وثقافياً. ولنوصف حينها بجيل الإدانة، لأننا ونحن نعاند مسار الانحدار هذا، علينا تحمل تركات الواقع النفسي والقهري الذي عاشه السوريين ولازال مستمراً لليوم وإن تغيرت المعادلة بين ظالم ومظلوم. ولنكن مدانون حين نقول أن كل السوريون مظلومون ما لم تتحقق العدالة والمساواة وما لم ينصف القضاء جماع المظالم السورية بأهلية القانون واحترام الاختلاف والدفاع عن السلم والسلام والأمان كأساس لبناء دولة الحق والقانون. وهذه مسؤولية جماعية متبادلة بين الحكومة وسلطاتها العامة وبين الشعب وتنويعاتها النفسية والثقافية.

نحن جيل الإدانة وجيل الحرب الذي يخسر به الجميع حتى المنتصر، ووجب علينا المكاشفة، النقد، البحث مرة أخرى في أحقية الوجود واهميته كقيمة جمعية يشارك فيها الجميع في تحقيق قيمة الذات الكلية. والذات الكلية هوية عامة وتعاقد على فعل الوجوب والوجود، أهم ميزاته تحقيق وتقدير الذوات للجميع من دون محاصصة أو خيلاء أو واسطة. ولن نكون ملامون إذا ما تمكنا من تدارك الانحدار الذي نعيشه وعلاج تركة الخيبات والآلام والحسرات وعدم تكرارها مرة أخرى.

لم أرغب بالدخول بتحليل سياسي في هذا الصدد إلا لأنني أتلمس ضعفه أمام الإشارة للواقع الثقافي السائد وأخطاره الجسام، ولأكن مدان بهذا أيضاً، فسوريا التي نريد وإن كانت بوابة ولوجها سياسية لكن افتراش واقعها وحياتها ثقافية واسعة تحتاج العناية والاشارة والدلالة.

المصدر: تلفزيون سوريا