لم يكن خلدون إلا واحداً من هؤلاء المتوحدين شاء أم أبى، فصديقُه الذي كان يشاركه بعضاً من العالم الذي في رأسه، لم يعثر على جثته إلى الآن، ولا أمل في ذلك في القريب العاجل، بل حتى إن أهله وأقاربه أقاموا عليه صلاة الغائب، وكأنهم يريدون أن يطووا صفحة أحزانهم التي تجاوزت قدرتهم على الاحتمال. لم يعد يشارك في النقاشات واللقاءات عن مستقبل سوريا، فقد أحسَّ أن جيل التيه لن يخرج عن هويته الأصيلة إلا بعامل الزمن أو معجزة إلهية؛ لذا أدرك أن ما يستطيع فعله هو الدعاء لمن يُمسك بمصائر الناس على أمل أن تحدث المعجزة، أدرك متأخراً أن الصمت يوفر طاقته ويقلل الشرخ بينه وبين الآخرين، كذلك هو بالكاد يستطيع تغطية مصروفه اليومي في زحمة الحاجة التي بدأت تأكل الجميع مثل وحش مفترس وقع على فريسة بعد أيام جوع طويلة. قرر أن يكون له مشروعه الخاص حتى يوفي شيئاً من حق رفيق دربه أحمد.

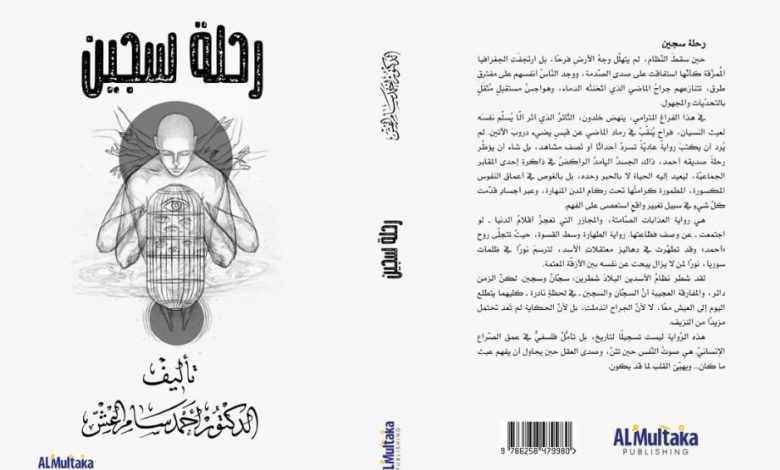

لكن ما المشروعُ الذي لا يتضمن النضال من أجل ما قاتلوا لأجله؛ وفي الوقت نفسه يضيف شيئاً عندما يقف بين يدي خالقه وقد اقترب من لقائه. قرر فجأة أن يكتب قصة صديقه منذ اعتقاله إلى وفاته، علها تُخرج مكنونات هذا الشعب وتعري الحقيقة ويكون فيها تلمس الخلاص لجيل ما بعد التيه، حتى لا يكرروا أخطاء جيله على أي جانب كانوا يقفون سواء جانب الظالم أو المظلوم.

لكن كيف يستطيع أن يدرك قصةً كانت حبيسةَ زنازين سجون اللا-إنسانية وأقبية الاستخبارات السرية، والشهود عليها إما مدفونون مع صديقه، أو فارون من وجه العدالة، أو لا يحبذون فتح ملفات تفوح منها روائح العفونة اللا-أدمية. كان التحدي كبيراً عليه، لكنه صمم على إنجاز هذا المشروع الذي سيُبقي شيئاً من لهيب الثورة؛ ليدفئ به برودة واقعه وينير بصيص أمل في دربه المظلم مثل شوارع العاصمة البائسة.

خلدون بحث طويلاً عن شخص كان مسجوناً مع أحمد أو التقى به ولو صدفة؛ ليكون ذلك بداية الخيط للقصة التي يريد أن يرويَها ليس بغرض توثيق الجرائم والعذابات، ولكن بغرض سبر العقليات وتطبيب الجراح بوصف للدواء وإن كان مفقوداً، فعلى ما يبدو أن نِصفَ الشعب كان مطلوباً وسجيناً للنظام والنصف الآخر كان سجاناً وجلاداً بطريقة أو بأخرى، فالأمر على ما يبدو يتعدى حالات فردية عابرة وعذابات شخصية مغلقة -وإن كانت بالنسبة للمعذبين والمضطهدين هي كلُّ شيء – لكن على مستوى شعب يريد أن يبني مستقبله أو يخرج من عنق الزجاجة التي وضع نفسه بها، لا بدّ من سبر الدوافع وتحليل النفسيات التي شرخت المجتمع عمودياً بين سجين وسجان.

بعد بحث طويل ساعده عليه إطلاقُ سراح ما تبقى من السجناء، ووجودُ آليات تواصل فعالة، استطاع الوصول إلى شخص من حمص يدعى نبيل، تصادف وجوده في أقبية أحد فروع الاستخبارات مع أحمد، شدَّ خلدون الرحال للقاء هذا الشخص، فالتواصل على الهاتف أو عبر الزووم، يُفقد ما يبحث عنه خلدون الشيء الكثير. وبالفعل همَّ للقاء هذا الشخص على عجل.

في مخيم الوافدين على أطراف مدينة حمص وجد منزل نبيل، يمكن تسمية تلك الكتلة الرمادية اصطلاحاً “بيت” لكنها بالحقيقة كانت منسجمة مع ما يحيط بها من البؤس، تلك الأحياء التي بدأت كخيام ومع مرور الوقت تحولت إلى شيء آخر ليس أفضل بكثير، تجد فيها الجدران التي تكسوها طبقة من الاسمنت المتعرج رمادي اللون، قصوراً مقارنة مع الدشم من البلوك العاري من كل الإضافات، كانت تلك البقعة الرمادية من سوريا المكسوة بالبؤس تعدُّ محظوظة بالمقارنة مع ما حولها من الدمار الهائل للمدن شرقاً وغرباً، وقد تحولت تلك المدن بالفعل إلى أكوام حطام ممزوج بخليط من الألم والانكسار والذكريات المبعثرة. تلك المشاهد كانت تملأ كلَّ المدن والقرى التي مر بها خلدون في طريقه إلى تلك البقعة الرمادية. عند دخوله لما يسمى اصطلاحا أزقة، كانت رائحة غريبة من القهر والذل تعبق بالمكان، أما وجوه الناس المشوية بأشعة الشمس في الصيف والتي تركت لصقيع الشتاء حتى يحافظ عليها طازجة للمحرقة في الموسم القادم، فقد كانت مرآة حقيقية للمحيط الهائج من العذابات البشرية، فماذا تتوقع من أشخاص يحسدون الأموات على السكينة وانتهاء رحلة الشقاء؟! بعد سؤال المارة عن عنوان الشخص المطلوب أحسَّ خلدون أن البشر تكاد تكون مخدرة أو هم بحق سكارى وما هم بسكارى، فالأشخاص لا يفهمون السؤال بسرعة، بل يتوقفون لهنيهات قبل أن يجيبوا، وكأن السؤال عليه أن يعبر كتلة لزجة من الهموم والمآسي حتى يصل إلى مركز التفكير. وبعد الدوران في متاهات الأزقة وصل إلى بيت الشخص المطلوب عند الباب الحديدي الذي يعلوه دهان قديم متشقق، خرجت سيدة بابتسامة كبيرة شاذة عن محيط البؤس، وقالت دون إلقاء السلام: السيد خلدون؟ أجابها: نعم، عندها أصبحت الابتسامة أعرض، بينما تصلبت شفاه خلدون، ولم يستطع أن يرسم ابتسامة مجاملة على قسمات وجهه، فعلى ما يبدو أن ترحاب السيدة الخارج عن المألوف وعن المحيط من حوله تسبب له بصدمة، فخاف أن تكون السيدة بها مسٌّ من الجنون، أو أنها تجامله بغرض ابتزازه أو التسول منه! دخل الكهف الرمادي، فشعر بظلمة شديدة في الداخل لم يستطع تلمس طريقه؛ فمع إغلاق الباب اختفى بصيص الضوء الذي كان ينير بعضاً مما في الداخل، اصطدم بشيء ما، وخرج صوتٌ جعل السيدة تسارع بالاعتذار بقولها: لا تؤاخذنا يا بني، فالكهرباء لا تأتي إلا لساعات بسيطة في الأسبوع وليس في اليوم، وأعيننا اعتادت هذا؛ لذا فنحن نتنقل بسهولة بين أشيائنا التي أدركنا مواضعها دون رؤيتها. سأجلب لك شمعة إذا أحببت، شعر خلدون أنها تقول ذلك على استحياء، فلربما لا توجد عندها شمعة، لكن خجلها من الضيف هو ما دفعها لهذا القول، هنا سارع بجواب النفي حتى لا يسبب لها إحراجاً. عندها قفزت من سعادتها بخفة أمامه؛ علها تساعده على تجاوز الحواجز فخارطة البيت المليء بأشياء لا يراها معقدة تُعجز الجاهل والغريب، وكأنها كمائن أو حقول ألغام لاصطياد المتطفلين. في وسط هذا السواد الشديد، سمع صوتاً ينادي بحماس شديد أستاذ خلدون أهلاً وسهلاً تفضل، خطوة عزيزة، أهلا برائحة الغوالي. مكان الصوت لا يبدو بعيداً، لكن الرؤية مازالت متعذرة، فأعين خلدون لم تزل تحاول التأقلم مع المستوى المنخفض للإضاءة، سارع لسان خلدون للإجابة التي تأخرت بسبب انعدام الرؤية، أهلاً بكم، سامحوني على إقلاق راحتكم، سارع ذاك الصوت الصادر من مكان ما من ذاك السواد، أعوذ بالله سعادتنا كبيرة بوجودك، أهلاً وسهلاً، تفضل سامحنا على تواضع المكان، هذا البيت الذي ولدت فيه منذ ثلاثين عاماً ولم يصبه تغيير، فقط نمت الأشياء القديمة داخله حتى كادت تطردنا منه، أما التوسع للخارج، فيبدو مستحيلاً؛ فهنا من يحيط بك هُمُ البلديةُ التي تخالفك! قلت لوالدتي منذ عودتي: علينا أن نتخلص من الأشياء التي لا نستخدمها، لكنها متمسكة بها وكأنها أحد أولادها، يبدو أن حبَّ التملك عقدتنا جميعاً في هذا المخيم منذ أن فقدنا كلَّ ممتلكاتِنا وتركنا أشياءنا خلفنا يوم النكسة.

بدأت عينا خلدون تتأقلم تدريجياً، فأصبح يلتمس طريقه خاصة عندما اختفى الجدار الضخم الذي كان يقوده بعد أن أدى مهمته، هنا تلمس شيئاً من ملامح السجين الخارج حديثاً إلى الحرية، بدا لخلدون كرجل في العقد الثالث من عمره، شعره قصير موشح باللون الرمادي، وكأنه كان في أحد معسكرات النازية أو أن رماداً بركانياً أصابه، عيناه غائرتان، وجنتاه بارزتان عظماً؛ على ما يبدو أن اللحم الذي يغطيهما قد استهلكه جسده جوعاً، يرتدي بيجامة تبدو واسعة كثيراً على جسده الهزيل، كانت رائحته نظيفة تختلف عن رائحة العفونة التي كانت تصدر عن أغراض منزله التي عبرها خلدون سالماً بفضل الدليل. قاطعه صوتٌ قادم من خلفه، ماذا يريد أن يشرب ضيفنا العزيز؟ أجاب خلدون على عجل: أكرمكم الله لا أريد إزعاجكم، كنا حابيين بس نشوف الأخ معتز، ما في فرق بيننا، هنا دخلت الأم بنبرة أقوى وإصرار نسائي صلب، لا والله ما بيصير جيتك غالية، عندها أجابها: أكرمكِ الله، الموجود. ابتعد صوت خطوات السيدة عندها التفت خلدون ليصب جام تركيزه على من قطع المسافات البعيدة للقائه.

بدايةً عاجله بقوله: حمداً لله على سلامتك!! انكتب لك عمر جديد!! عندها أجابه: أقسم لك بالله إلى الآن ما زلت لا أصدق أنني خرجت، حتى إني لا أميز في كثير من الأحيان هل أنا خرجت بحق أم هذا حلم جميل سيزول مع استيقاظي؟! لقد أصبح الخيط بين الواقع والحلم واهياً للغاية، ما زلت أستيقظ في الليل وكأني أسمع خطوات السجانين، أما صدى أصوات الألم والصرخات العميقة وأنين القهر، التي كانت تصدر عادةً بلا توقف من الزنازين وغرف التعذيب، وكأنها شريط مُسجل يعمل بلا توقف، فما زالت توخز دماغي وكأنها إبر تغرس ليس في (ط…) خلفيتي -العفو منك- ولكن في رأسي. أصعب شيء أن تعيش الواقع كأنه حلم تخاف أن يضيع في لحظة! فجأة عاجل معتز خلدون بسؤال: هل سجنت من قبل؟ أجابه لحسن الحظ لا، ولا أدري ما هو القدر الذي أبعدني عن مصير أشخاص أطهر وأصدق وأحسن مني بكثير، وكأن الابتلاء لا يأتي إلا على الصادقين، تصور أني أحسُّ بالدونية وإحساس بالذنب فقط؛ لأني لم أسجن، أحس أنني محظوظ من جانب ومعاقب أو محروم من جانب آخر!

قاطعَه معتز: هوَّن عليك ربما ربُّ العالمين يريد لك الرحمة، فلا تقل هذا، بل احمدِ الله على هذه النعمة، فالسجن تجربة لا يمكن وصفُها مهما بلغت من البلاغة؛ لأنها تترك في روحك ندوباً لا تندمل أبداً وجروحاً تعجز خيوط العالم -لو اجتمعت- أن تغلقها.