سور عظيم ينأى بالصين عن العام ويعزلها في داخل منقطع عن الخارج

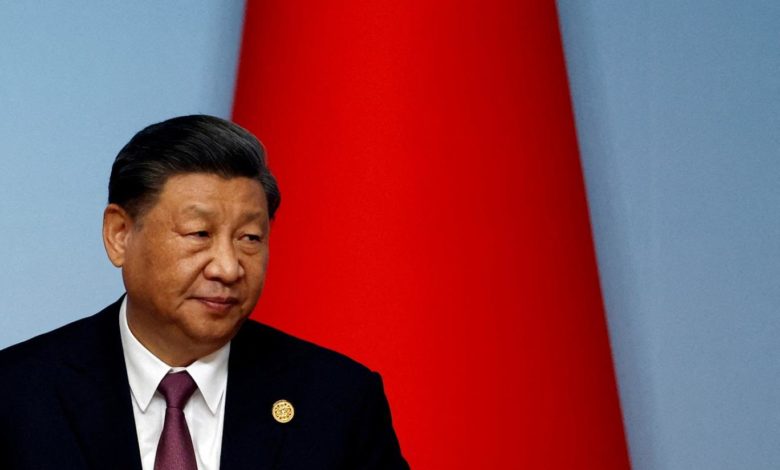

في الأشهر الأولى من عام 2023، كان بعض المفكرين الصينيين يتوقعون أن يضطر الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى التوقف موقتاً أو حتى التخلي عن أجزاء كبيرة من مسيرته نحو المركزية التي دامت عقداً من الزمن. وعلى مدار العام السابق، شاهدوا الحكومة وهي تترنح من أزمة إلى أخرى. أولاً، تمسك الحزب الشيوعي الصيني بعناد باستراتيجيته “صفر كوفيد” من خلال عمليات إغلاق واسعة النطاق لبعض أكبر المدن الصينية، على رغم أن معظم الدول الأخرى كانت قد أنهت قبل فترة طويلة الضوابط الصارمة غير الفعالة مفضّلةً اللقاحات المتطورة. وفي نهاية المطاف، أدى تعنت الحكومة إلى رد فعل عنيف: في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في تشنغدو، وغوانزو، وشانغهاي، وبكين، وهذا يعد تطوراً مذهلاً في الصين تحت حكم شي. ثم، في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيد من دون تلقيح مزيد من كبار السن أو تخزين الأدوية. وفي غضون أسابيع قليلة، انتشر الفيروس بين السكان، وعلى رغم أن الحكومة لم تقدم بيانات موثوقة، فقد خلص عديد من الخبراء المستقلين إلى أنه تسبب في أكثر من مليون حالة وفاة. ومن ناحية أخرى، خسرت البلاد جزءاً كبيراً من النمو الديناميكي الذي أسهم على مدى عقود من الزمن في تعزيز قبضة الحزب على السلطة.

ونظراً للوطأة المتزايدة، افترض كثير من المفكرين الصينيين أن شي سوف يضطر إلى إرخاء قبضته الحديدية على الاقتصاد والمجتمع. وعلى الرغم من فوزه مؤخراً بولاية ثالثة غير مسبوقة بصفته أميناً عاماً للحزب ورئيساً، وعزمه على ما يبدو على البقاء في الحكم مدى الحياة، فإن انعدام الثقة العامة كان أعلى من أي وقت سابق خلال مدة السنوات العشر التي قضاها في السلطة. كان القائدان الصينيان المهيمنان في القرن العشرين، ماو تسي تونغ ودينغ شياو بينغ، قد عدّلا نهجيهما عندما واجها تحديات؛ ومن المؤكد أن شي وأقرب مستشاريه سيفعلون ذلك أيضاً. في بكين، في مايو (أيار)، قال لي محرر إحدى مجلات الأعمال الأكثر تأثيراً في الصين: “كنت أعتقد أنهم سيضطرون إلى تغيير المسار، ليس في سياسة كوفيد فحسب، بل في أمور كثيرة أخرى، على غرار السياسة المناهضة للمؤسسات الخاصة ومعاملة الشرائح الاجتماعية بقسوة”.

ولكن لم يحدث أي من ذلك. وعلى رغم إلغاء إجراءات صفر كوفيد، إلا أن بكين تشبثت باستراتيجية تسريع التدخل الحكومي في الحياة الصينية. وقد تم اعتقال عشرات الشباب الذين احتجوا في الخريف الماضي وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وأصبحت حرية التعبير مقيدة أكثر من أي وقت مضى، وصارت السلطات تنظّم الأنشطة المجتمعية والفئات الاجتماعية وتراقبها على نحو صارم. وبالنسبة إلى الأجانب، أدى الاحتجاز التعسفي لرجال الأعمال ومداهمات الشركات الاستشارية الأجنبية، للمرة الأولى منذ عقود، إلى زيادة الإحساس بالخطر المترافق مع ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

وعلى مدار أكثر من عام، ظل الاقتصاديون يزعمون أن الصين مقبلة على فترة من تباطؤ النمو الاقتصادي. ومن أجل تفسير ذلك، أشاروا إلى التغييرات الديموغرافية، والديون الحكومية، وانخفاض المكاسب في الإنتاجية، فضلاً عن الافتقار إلى الإصلاحات الموجهة نحو السوق. في المقابل، تحدث البعض عن “الصين في الذروة”، زاعمين أن المسار الاقتصادي للبلاد قد وصل بالفعل أو سيصل قريباً إلى ذروته وقد لا يتفوق على الإطلاق على نحو كبير على مسار اقتصاد الولايات المتحدة. وهذا يعني في كثير من الأحيان أنه إذا عدّلت بكين إدارتها الاقتصادية، فستتمكن من تخفيف أسوأ النتائج وتجنب حصول تراجع أكثر خطورة.

وما يتجاهله هذا التحليل هو إلى أي مدى تمثل هذه المشكلات الاقتصادية جزءاً من عملية أوسع من التحجر السياسي والتصلب الأيديولوجي. وبالنسبة إلى أي شخص راقب البلاد عن كثب على مدى العقود القليلة الماضية، فمن الصعب ألا يلاحظ علامات الجمود الوطني الجديد، أو ما يسميه الشعب الصيني “نيهوان”. غالباً ما يُترجم هذا المصطلح إلى “التكوّر”، ويشير إلى الحياة الموجّهة نحو الداخل من دون إحراز أي تقدم حقيقي. في الواقع، لقد أنشأت الحكومة عالمها الخاص من تطبيقات الهاتف المحمول وبرمجياته، وهو إنجاز مثير للإعجاب ولكنه يهدف إلى عزل الشعب الصيني عن العالم الخارجي بدلاً من ربطه به. والجماعات الدينية التي كانت تتمتع باستقلال نسبي ذات يوم، حتى تلك المفضلة لدى الدولة، أصبح عليها أن تواجه الآن قيوداً مرهِقة. وصارت الجامعات ومراكز البحوث، التي يُعتبر بعض منها ذات طموحات عالمية، معزولة على نحو متزايد عن مثيلاتها الدولية. أما الجماعات الصغيرة من الكتّاب المستقلين والمفكرين والفنانين والنقاد، التي كانت مزدهرة في الماضي، فقد دُفعت إلى العمل بسرية تامة، تماماً كما حدث مع نظيراتها السوفياتية في القرن العشرين.

ومن غير المرجح الشعور بالتأثيرات الأعمق لهذا العزل بين عشية وضحاها، إذ لا يزال المجتمع الصيني مليئاً بالأشخاص المبدعين والمتعلمين والديناميكيين، ولا تزال الحكومة الصينية تحت إدارة بيروقراطية عالية الكفاءة. منذ وصول شي إلى السلطة في عام 2012، حققت بعض الإنجازات المبهرة، من بينها استكمال شبكة سكك حديدية عالية السرعة على مستوى البلاد، وتطوير مكانة متفوقة في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وبناء واحد من أكثر الجيوش تقدماً في العالم. ومع ذلك، فإن “نيهوان” متغلغلة الآن في جميع جوانب الحياة في الصين في عهد شي جينبينغ، الأمر الذي يجعل البلاد أكثر عزلة وركوداً مقارنةً بأي فترة منذ أن أطلق دينغ عصر الإصلاح في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

في الأشهر التي تلت إنهاء بكين للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بدأ الصحافيون الأجانب وخبراء السياسة والعلماء في العودة إلى البلاد من أجل تقييم مستقبل الحكومة الصينية والاقتصاد والعلاقات الخارجية. ويميل كثيرون إلى التركيز على النخب في العاصمة ويربطون عزلة الصين والتباطؤ الاقتصادي بالتوترات بين واشنطن وبكين أو بتأثيرات الوباء. وعلى رغم ذلك، فإن التحدث إلى أشخاص من مناطق وطبقات مختلفة يقدم وجهة نظر مختلفة. في فترة الأسابيع المتعددة التي أمضيتها في الصين هذا الربيع، تحدثت مع بعض المفكرين الكبار الذين يرون الصورة كاملة، مثل محرر مجلة الأعمال. ولكنني قررت أن أقضي معظم وقتي مع شريحة أوسع بكثير من الشعب الصيني، تتضمّن الأطباء وأصحاب الأعمال وسائقي الحافلات والنجارين والراهبات والطلاب، الذين أعرفهم منذ سنوات. وتشير تجاربهم، جنباً إلى جنب مع الاتجاهات الأوسع في المجتمع المدني والحكومة، إلى أن قادة الصين، في سعيهم إلى تحقيق الاستقرار، قد بدأوا في التضحية بالتقدم التكنوقراطي لا بل حتى بالدعم الشعبي. ويبدو أن رهان بكين هو أنه من أجل الصمود في وجه ضغوط عالم غير مستقر، يجب عليها أن تنغلق على نفسها وتنجح بمفردها. إلا أنها في قيامها بذلك، فهي قد تكرر عوضاً عن ذلك أخطاء أسلافها من الكتلة الشرقية خلال العقود الوسطى من الحرب الباردة.

زحزحة الجبال وبناء الحصون

قد يبدو هوس إدارة شي جينبينغ بالسيطرة أمراً يؤذي المثقفين أو العمال في المناطق الحضرية في المقام الأول. وصحيح أن القيود المتزايدة الانتشار المفروضة على المجتمع المدني أدت إلى إغلاق المجلات، ودفع الفنانين إلى خارج البلاد، والتسبب في هجرة مئات الآلاف من أفراد الطبقة المتوسطة. لكنّ تشديد السياسة يخلف تأثيراً عميقاً على الشعب الصيني العادي أيضاً. لنأخذ مثلاً تجربة المشاركين في رحلة الحج الدينية الشعبية السنوية إلى جبل مقدس بالقرب من بكين. دمر المتعصبون لماو عدداً من المعابد الأصلية في الستينيات من القرن الماضي، ولكن في أواخر الثمانينيات، قام زوار الجبل، ومعظمهم من الطبقة العاملة، بجمع الأموال لإعادة بنائها، وخلال أكثر من 30 عاماً، كان هذا الحدث السنوي الذي يستمر 15 يوماً ذاتي التنظيم والتمويل. طوال العقدين الماضيين، شجعت السلطات هذا النشاط المجتمعي التقليدي، الذي اعتمد على الممارسات الشعبية الصينية الخاصة بقومية الهان، كقوة تحقق توازناً مفيداً في وجه ديانات مثل المسيحية، التي تعتبرها أجنبية وخاضعة لتأثير خارجي. أمطر المسؤولون الحج بتغطية إعلامية إيجابية، ما سمح له بالنمو بسرعة ليصبح أحد أكبر المهرجانات الدينية في البلاد، ويجذب مئات الآلاف من الزوار.

لكن الرعاية الحكومية تحولت الآن إلى إشراف حكومي. على مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة قواعد على المواقع الدينية في جميع أنحاء الصين، وأغلقت أماكن العبادة غير المرخصة، ومنعت القاصرين من حضور المراسم الدينية، وأصرت حتى على رفع العلم الوطني في المواقع الدينية. وفي حالة الجبل المقدس بالقرب من بكين، أحالت الحكومة إدارة مجمع المعبد هناك إلى شركة مملوكة للدولة نشرت حراس أمن خاصين وأفراد شرطة يرتدون الزي الرسمي لحراسة الأضرحة، كما نشرت البروباغندا الحزبية في جميع أنحاء الجبل. وبالقرب من القمة، وبجوار ضريح إلهة الرحمة البوذية، نصب مديرو المؤسسة الحكومية لوحة إعلانية عملاقة مزينة بالمطارق والمناجل. وعرضت إحدى تلك اللوحات قسم الولاء الذي يجب على الأعضاء الجدد أداؤه عند انضمامهم إلى الحزب، فيما أعلنت لوحة أخرى بأحرف كبيرة: “الحزب في قلبي. اتبع نهج الحزب إلى الأبد”.

ونتيجة لهذا التسييس العلني، انخفض عدد الزوار، وفي بعض أيام هذا الربيع لم يأت أي زائر على الإطلاق، وكثير من الأشخاص الذين يحضرون إلى المعبد أو يعملون هناك يتمتعون بوطنية شديدة ويدعمون نهج الحزب في قضايا متعددة. إذا تناولت مثلاً موضوعاً يتعلّق بالولايات المتحدة، أو الحرب في أوكرانيا، أو الغزو المحتمل لتايوان، فسوف يجادلون بحماس بأن الأميركيين يسعون في احتواء الصين، وأن واشنطن هي المسؤولة عن هجوم روسيا على أوكرانيا، وأن تايوان يجب أن تتحد مع الصين وإلا فستتعرض للغزو. لكنهم يشعرون بالفزع أيضاً بسبب تباطؤ الاقتصاد، وطريقة تعامل الحكومة مع الوباء، و”الدورات الدراسية” السياسية التي تُعطى في أماكن العمل، وحتى سائقو الحافلات صاروا مجبرين على الاستماع الآن إلى محاضرات في “فكر شي جينبينغ” وتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول التي ترشد المستخدمين حول أيديولوجية الحزب. أثناء مراقبة فرقة من ضباط الشرطة تمر أمامه، أعرب أحد المديرين الذين عملوا في الجبل منذ تسعينيات القرن الماضي عن خيبة أمله بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على الحج. وقال: “في الصين اليوم، لا يمكنك فعل شيء من دون الاهتمام بأمر واحد أولاً، وهو الأمن القومي”.

ولعل الأمر الأكثر أهمية هو حضور الدولة الآن في كل زاوية من زوايا الحياة الفكرية الصينية. لطالما نظر القادة الصينيون إلى الجامعات بعين الريبة إلى حد ما، فكانوا يعينون أمناء الحزب للإشراف عليها ويحيطونها بالجدران. ومع ذلك، لعقود من الزمن، شكّلت الجامعات أيضاً موطناً للأكاديميين ذوي التفكير الحر، ونادراً ما كانت أبوابها توصد في وجه الزوار. ولكن منذ وصول شي إلى السلطة، ألغيت هذه الحريات تدريجاً. في عام 2012، بدأت الحكومة بفرض حظر على تدريس مواضيع مثل حرية الإعلام، واستقلال القضاء، وتعزيز المجتمع المدني، والتحقيق التاريخي المستقل. ثم، مع ظهور الوباء، وسّعت الحكومة نطاق المراقبة وأضافت تدابير أمنية جديدة أصبحت منذ ذلك الحين دائمة، فحولت الجامعات إلى حصون.

في أحد أيام شهر مايو، رتبتُ لقاءً بين أستاذ وأربعة من طلابه المتخرّجين في جامعة مينزو الصينية، وهو حرم جامعي محاط بالأشجار على الجانب الغربي من بكين تم تأسيسه لتدريب القادة الجدد بين الأقليات العرقية التي لا تنتمي إلى قومية الهان، وهي أقليات معترف بها في البلاد ويبلغ عددها 55، مثل التبتيين والأويغور والمنغوليين. قبل الوباء، كنت أقابله عادة في الكانتين أو مقهى الجامعة. الآن، يجب على الزوار الذين يدخلون الحرم الجامعي أن يعرضوا وجوههم أمام الكاميرا عند الباب الدوار حتى تعرف السلطات من الذي يدخل المكان على وجه التحديد. لذا، اقترح الأستاذ أن نجتمع خارج الحرم الجامعي في مطعم منغولي، واستخدمنا غرفة خاصة لنتفادى أن يتنصّت أحد إلى حديثنا. وقال: “ربما من الأفضل ألا يعلموا أننا نلتقي”.

وكان الأستاذ بالكاد منشقاً، فهو يدعم بقوة التوحيد مع تايوان وقد بحث في الجذور الثقافية المشتركة للمجتمعين الصيني والتايواني. وبمساعدة المسؤولين المحليين، أعاد بناء مكان اجتماع تقليدي لأفراد إحدى العشائر في مسقط رأسه بجنوب شرق الصين. وفي السنوات السابقة، سافر أيضاً إلى أماكن كثيرة وحصل على زمالات في الخارج، ويعمل الآن على تأليف كتاب عن حركة دينية ترسخت في الصين في عشرينيات القرن الماضي.

وعلى رغم ذلك، على مدى العقد الماضي، أعاقت الحكومة على نحو متزايد عدداً كبيراً من بحوثه. ويحتاج الآن إلى موافقة لحضور مؤتمرات في الخارج، كما عليه إرسال كتاباته للتدقيق قبل نشرها. ولا يمكن نشر كتابه الجديد في الصين لأن المناقشات حول الحياة الدينية، حتى تلك التي جرت قبل قرن من الزمان، تعتبر حساسة. كذلك، عرقلت السلطات الحكومية تماماً صدور مجلة الأنثروبولوجيا التي كان يحررها لدرجة أنه استقال من منصبه. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أصدرت المجلة 12 عدداً، لم يتجاوز الرقابة إلا واحد منها.

وخارج الجامعات، تقلّصت على نحو مماثل حدود ما يمكن نشره، حتى أنها أثرت على تحليل المبادرات والأفكار التي يدعمها شي. ففي العقد الأول من هذا القرن، على سبيل المثال، كتب أحد المفكرين الشعبيين الذين أعرفهم عدداً من الكتب الرائدة عن بكين القديمة. وعلى رغم أن شي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره بطلاً للمنطقة التاريخية الموجودة في البلدة القديمة في العاصمة، فإن الكاتب يتجنب الآن هذه القضية، ولن يعيد الناشرون طباعة أعماله السابقة لأنها تناقش الفساد المستشري الذي يكمن وراء تدمير المناطق التاريخية. وعوضاً عن ذلك، عاد إلى مواضيع تبدو بعيدة وغير سياسية من أجل انتقاد الوضع الحالي على نحو غير مباشر. وانصبّ تركيزه الجديد على تاريخ بكين في القرن الثالث عشر في عهد جنكيز خان، وهو يصوره على أنه عصر مفتوح ومتعدد الثقافات، في تناقض ضمني مع اليوم. وقال: “من الأسهل الكتابة عن المنغوليين. فمعظم المراقبين لا يرون أوجه التشابه”.

أي أخطاء؟

تنتاب العمال الصينيين العاديين مجموعة مختلفة من المخاوف، معظمها يتعلق بالاقتصاد والوباء. خلال الربع الأول من عام 2023، بالكاد وصل الاقتصاد الصيني المتباطئ إلى معدل النمو الذي استهدفته الحكومة البالغ خمسة في المئة، ولم يتحقق هذا المستوى إلا من خلال الإنفاق الحكومي الكبير. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب أكثر من 20 في المئة ويتساءل كثير من الناس كيف يمكن لأولادهم الزواج إذا لم يتمكنوا من شراء شقة. وكانت الأرقام الخاصة بالربع الثاني أفضل قليلاً، وذلك مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، عندما كان الاقتصاد متوقفاً على نحو كامل تقريباً بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا. وتُظهِر مجموعة متنوعة من المؤشرات نقاط الضعف المتزايدة في مجموعة من القطاعات، ويشعر كثير من الصينيين أنهم في حالة ركود. في ذلك الإطار، أخبرتني مجموعة من مصنّعي المنسوجات من ونزهو في مقاطعة تشجيانغ الساحلية أن المبيعات في جميع أنحاء الصين انخفضت بنسبة 20 في المئة هذا العام، مما اضطرهم إلى تسريح الموظفين. إنهم يعتقدون أن الاقتصاد سوف يتعافى، لكنهم يعتقدون أيضاً أن السنوات الذهبية قد ولت. وقال أحدهم: “نحن في عصر أكثر ضبابية”.

ويشير عدد من أصحاب الأعمال إلى الانخفاض الحاد في عدد الزوار الأجانب. ويرجع هذا الانخفاض جزئياً إلى قيود السفر التي فرضها فيروس كورونا، ولم تخفَّف إلا أخيراً، ولكنه يجسّد أيضاً كم أصبح من الصعب التنقل في جميع أنحاء البلاد. إن زيارة الصين اليوم تعني الدخول إلى عالم موازٍ من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تتحكم في الوصول إلى الحياة اليومية. بالنسبة إلى الأجانب، فإن طلب سيارة أجرة، وشراء تذكرة قطار، وشراء أي سلع تقريباً يتطلب هاتفاً محمولاً صينياً، وتطبيقات صينية، وفي كثير من الأحيان بطاقة ائتمان صينية. (بعض التطبيقات يتيح الآن استخدام بطاقات الائتمان الأجنبية، ولكن ليس جميع البائعين يقبلونها). وحتى الزيارة البسيطة لموقع سياحي تتطلب الآن مسح رمز الاستجابة السريعة “كيو آر كود” على تطبيق صيني وملء استمارة باللغة الصينية. على أحد المستويات، تعتبر هذه العوائق تافهة، ولكنها أيضاً تشير إلى حكومة تبدو غير مدركة تقريباً إلى أي مدى تعمل مركزيتها التي تزداد توسعاً على عزل البلاد عن العالم الخارجي.

كما أن الضربة الموجعة جراء الوباء في الصين، من عمليات الإغلاق التي استمرت لأشهر وصولاً إلى الانتشار الخارج عن السيطرة عندما رُفعت التدابير الصارمة، قد ترك أيضاً ندوباً دائمة. على رغم أن التغطية الدولية ركزت بمعظمها على عمليات الإغلاق في المدن العالمية الكبرى مثل شنغهاي، إلا أن المناطق الريفية تضررت بشدة على نحو خاص من موجة العدوى اللاحقة. وخارج المراكز الحضرية، غالبا ماً تكون الخدمات الطبية بدائية، وعندما بدأت السلطات فجأة تتجاهل المرض، توفي كثير من الناس متأثرين به. وقال طبيب يعمل في قسم الطوارئ في منطقة ريفية بالقرب من بكين، إنه ذُهل بعدد كبار السن الذين ماتوا في الأسابيع التي تلت رفع القيود. وقال في هذا السياق: “أخبرونا أنه من الطبيعي أن يموت كبار السن. لكن ألا يفترض بنا أن نكون حضارة تحترم كبار السن على نحو خاص؟ شعرت بغضب شديد. وأعتقد أنني ما زلت غاضباً”.

في أوساط النخب الأقرب إلى الحكومة، من الشائع أن نسمع تقليلاً لأهمية هذه المخاوف أو تجاهلها. في مايو، أخبرني محررو نشرة بكين الثقافية Beijing Cultural Review، وهي نشرة صادرة عن وسيلة إعلامية رئيسة، أنّ طريقة تعامل الحكومة مع الوباء ربما كانت قاسية بعض الشيء، وأن المسؤولين قللوا من تقدير الأضرار الاقتصادية الناجمة عن سياسة صفر كوفيد. ولكنهم الآن بعد أن غيّروا مسارهم، قالوا إن الاقتصاد سوف ينتعش قريباً. وأشار أحد المحررين إلى أنه “قد يستغرق ثلاث سنوات، لكنه سوف يتعافى، وسوف يمضي الناس قدماً”.

هذه ليست بالضرورة وجهة نظر متفائلة. على مدار ما يقرب من 75 عاماً في السلطة، صمدت الحكومة في وجه سلسلة من الأزمات الكبرى: المجاعة العظمى في فترة 1958-1961 والثورة الثقافية في فترة 1966-1976، اللتان أسفرتا معاً عن عشرات الملايين من الوفيات؛ ومجزرة ميدان تيانانمن في عام 1989، التي أطلقت فيها الحكومة العنان للجيش ضد طلاب يتظاهرون سلمياً فيما كان العالم يشاهد ذلك؛ وحملة قمع حركة “فالون غونغ” في فترة 1999-2001، التي قتلت فيها السلطات أكثر من 100 متظاهر وأرسلت الآلاف إلى معسكرات العمل؛ وزلزال سيشوان في عام 2008، الذي لقي فيه أكثر من 60 ألف شخص حتفهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عيوب في المباني التي شيّدتها الدولة، وبخاصة المدارس العامة. وقد أثارت هذه الأحداث الاهتمام في أنحاء البلاد ودفعت البعض إلى التساؤل عما إذا كان قادة الصين قادرين على الإفلات من العواقب.

وعلى مدى الأربعين سنة الماضية، على وجه الخصوص، فإن سيطرة الحزب على وسائل الإعلام وقدرته على الحفاظ على نمو سريع الخطى سمحا بإخماد الشكاوى بسرعة. بعد احتجاجات فالون غونغ، على سبيل المثال، أصبح تصوير الحكومة لتلك الجماعة على أنها طائفة دينية يشكّل جزءاً من السرد التاريخي؛ وفي الوقت نفسه، كانت السلطات تبقي سيطرتها خفيفة على الجماعات الدينية الشعبية طالما أنها تتجنب السياسة. وفي عام 2001، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وفي ظل قيادة تكنوقراطية شجعت الاستثمار الدولي والمؤسسات الخاصة، تمتعت البلاد بنمو اقتصادي ثنائي الرقم.

من الممكن أن تظل مثل هذه التقنيات فعالة. ووفق ما أشار إليه عالم الفيزياء الفلكية الصيني المنشق فانغ ليزهي في عام 1990، فإن “الوجه الحقيقي للتاريخ يُمحى بالكامل من ذاكرة المجتمع الصيني مرة واحدة كل عقد من الزمن”. وعلى نحو مماثل، إذا حصل النمو على نحو أسرع مجدداً، فمن الممكن أن تُنسى الأزمات الحالية بسرعة، مما يجعل الحقبة التي أتت بعد جائحة كورونا مباشرةً مجرد تعثر موقت في سيطرة الحزب المستقرة نسبياً على الصين على مدى نصف القرن الماضي تقريباً. على الأقل قد يكون هذا هو تقييم الحكومة، مما يساعد في تفسير سبب عدم تغيير مسارها على رغم الاضطرابات الأخيرة.

لكن مثل هذه الافتراضات المريحة تتجاهل درساً رئيساً من الماضي: وهو أن الحزب تمكن من البقاء أيضاً من خلال التكيف والتجربة. بعد وفاة ماو، على سبيل المثال، أدرك شيوخ الحزب المحيطون بدينغ أن الحزب يواجه أزمة شرعية. فأدخلوا إصلاحات السوق وخففوا قبضة الحزب على المجتمع. وعلى نحو مشابه، بعد مذبحة ميدان تيانانمن في عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، أصبح دينغ وخلفاؤه المباشرون يعتقدون أن غياب التقدم الاقتصادي كان السبب وراء كلا الحدثين ودفع إلى تطبيق إصلاحات واسعة النطاق أدت إلى تحويل الصين إلى قوة اقتصادية عظمى ناشئة.

ويمكن أن يُعزى هذا الاستبداد التكيفي جزئياً إلى جيل من القادة الذين رأوا في الجمهورية الشعبية عملاً قيد التنفيذ يمكن تحسينه باستمرار، وليس نظاماً سياسياً ثابتاً يجب الحفاظ عليه بأي ثمن. وقد ساعد زعماء مثل دينغ في تأسيس الدولة الجديدة في عام 1949، لكنهم كانوا يدركون أنها كانت عُرضة لأزمات واسعة النطاق تحتاج إلى التصحيح. وفي أعقاب سنوات ماو، أدركوا أيضاً أن حكمهم كان غير مستقر. وكان التخلي عن السيطرة السياسية أمراً غير مطروح على الطاولة، ولكن معظم الأمور الأخرى كانت مفتوحة للمناقشة. اليوم، من المثير للصدمة تقريباً أن نقرأ وثائق السياسة الحكومية من عصر دينغ. على سبيل المثال، الوثيقة رقم 19 للتوجيهات الحزبية في عام 1982 سمحت صراحةً بالممارسات الدينية التي أصبحت الآن محظورة على نحو متزايد، مثل الوعظ المنزلي والمعمودية. وجاء في الوثيقة أنه يجب التعامل مع الحركات الدينية السرية بلطف لأن الدولة “استخدمت إجراءات عنيفة ضد الدين مما أجبر الحركات الدينية على العمل السري”.

هناك علامات قليلة اليوم على وجود مثل هذا التفكير الناقد للذات. وعلى الرغم من أنه من الصعب على المراقبين الخارجيين معرفة الأعمال الداخلية التي تمارسها القيادة الحالية، فإن التحول الذي حدث بموجب أوامر رسمية بشأن سياسة صفر كوفيد يتماشى مع نهج شي الشامل. في العقود الماضية، إذا وقعت حوادث أو كوارث تنعكس على نحو سيء على الحزب، كان القادة مثل الرئيس السابق هو جينتاو ورئيس الوزراء السابق وين جياباو يزورون المناطق المعنية لإظهار اهتمامهم، معتمدين على نفس قواعد اللعبة التي اتبعها نظراؤهم الغربيون في مثل هذه الحالات. كذلك، يسافر شي في كثير من الأحيان في جميع أنحاء الصين، ولكن نادراً للتعبير عن تعازيه، أو للاعتراف ضمناً بتحمل الحكومة مسؤولية الإخفاقات. وبدلاً من ذلك، يقوم في الغالب بزيارة المجتمعات المحلية من أجل حثها على الامتثال لعقيدة الحزب وسياسة الحكومة. وهذا يغذي الانطباع السائد بين العديد من أبناء الشعب الصيني بأن القيادة أصبحت بعيدة على نحو متزايد، ولا تسمح إلا بقليل من وجهات النظر المعارضة، وتتجنب المناقشات الداخلية، ولا تشعر بأنها مضطرة إلى شرح موقفها لعامة الناس.

فخ برلين

بالنسبة إلى كثيرين من الذين يعيشون في عصر الـ “نيهوان” هذا، السؤال هو كم من الوقت سيستمر هذا العصر. وعلى رغم أن الحزب الشيوعي الصيني اليوم يختلف عن نظرائه التاريخيين في البلدان الأخرى، فإن بعض المفكرين الصينيين يرون أوجه تشابه واسعة بين استدارة [تكوّر] الصين نحو الداخل والأجواء الخانقة [القمعية] التي سادت بلدان الكتلة الشرقية خلال ذروة الحرب الباردة. أحد التشبيهات اللافتة للنظر التي يذكرها البعض هو جدار برلين. عندما تم تشييده للمرة الأولى في عام 1961، كان رمز القمع الشيوعي هذا يتكون من لفائف من الأسلاك الشائكة الممدودة في منتصف الشارع؛ ثم اكتسب شكله النهائي تدريجاً كسلسلة محكمة من الحواجز الخرسانية المدعومة بشبكة من أبراج المراقبة والكشافات. منذ البداية، بدا الأمر وكأنه يُظهر الفشل المتأصل لدولة ألمانيا الشرقية في بناء مكان مرغوب للعيش فيه، ورأى كثيرون فيه جهداً عفا عليه الزمن لحبس الناس في بلدهم. ومع ذلك، فقد نجح على نحو ملحوظ، إذ سمح للنظام بتحقيق الاستقرار والبقاء لمدة ثلاثة عقود أخرى. في الحقيقة، لم يتمكن الجدار من إنقاذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية، لكنه أكسب القيادة وقتاً.

والآن يبدو أن حكام الصين يعكفون على بناء وتحسين نسختهم الخاصة من جدار برلين للقرن الحادي والعشرين. وعلى رغم أن عشرات الآلاف من المواطنين الصينيين يقبعون في السجون أو الإقامة الجبرية بسبب آرائهم، فإن الحاجز ليس مادياً في الأساس. وعوضاً عن ذلك، تُمارَس سلطة الدولة من خلال نظام متكامل على نحو متزايد يفرض رقابة على الكلام والفكر، سواء على الإنترنت أو التلفزيون أو في الكتب المدرسية أو الأفلام أو المعارض أو حتى ألعاب الفيديو، من أجل خلق سرد تاريخي مقبول على نطاق واسع يجعل الحزب يبدو أساسياً من أجل بقاء الصين. واليوم يتضمّن ذلك فكرة مفادها أن الصين ينبغي أن تبني كل التكنولوجيات الرئيسة بنفسها، رافضةً مبادئ الميزة التنافسية التي كانت بمثابة حجر الأساس للعولمة. وترقى هذه الجهود إلى شكل أكثر دقة من السيطرة، مانحةً الناس وهم الحرية بينما توجههم بعيداً عن أي شيء قد يتحدى النظام.

ولكن على غرار مثيله في ألمانيا الشرقية، يهدف جدار الصين إلى منع تحدّ وجودي. وكما واجهت ألمانيا الشرقية الانهيار بسبب الهجرة غير المنضبطة في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت الصين تواجه أزمتها الخاصة في العقدين اللذين سبقا تولي شي السلطة، فيما ساعدت التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت في تعزيز أول حركة على مستوى البلاد ضد الحزب. لم يكن مصدر المعارضة منظمة تتضمّن أعضاء ونظاماً داخلياً، بل تحالفاً فضفاضاً من المثقفين الناقدين، وضحايا الانتهاكات التي ارتكبها الحزب، والمواطنين العاديين غير الراضين عن الظروف المحلية. بدأت إدانة حكم الحزب الواحد في الظهور في وسائل الإعلام، وعلى الإنترنت، وفي المجلات السرية والأفلام الوثائقية. وكان على زعماء مثل “هو” و”ون” أن يتصرّفوا إزاء هذا الوضع.

في البداية، فعلا ذلك من خلال السماح بمناقشة عامة عن الأزمات الوطنية، وأحياناً عن طريق إجراء إصلاحات استجابةً للوضع. ففي عام 2003، على سبيل المثال، بعد وفاة طالب تعرض للضرب على أيدي الشرطة، مما أدى إلى احتجاجات وطنية، أعلن ون عن تعديل فوري لقوانين الاحتجاز لدى الشرطة. ولكن خوفاً من أن تشكل الرقابة المفرطة على المواطنين تحدياً لسلطة الحزب، سرعان ما لجأ القادة إلى فرض ضوابط اجتماعية جديدة. وجاءت نقطة التحول في أواخر عام 2008، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين وتحوّل التركيز العالمي بعيداً عن الصين. اعتقلت الحكومة الكاتب المنشق الذي حاز لاحقاً على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو وسرعان ما شرعت في فرض رقابة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عزز شي هذا الاتجاه وجعله ممنهجاً. ولتتويج ذلك، أشرف على إعادة كتابة التاريخ الرسمي للحزب في عام 2021، فقلّل من شأن الكوارث الماضية مثل الثورة الثقافية ومجّد سياساته الخاصة. وباستخدام أدوات العصر الرقمي، نجح شي في تحويل جدار الصين من مجموعة مخصصة من القواعد والتنظيمات إلى جهاز منمق وقوي.

وكما كانت الحال في ألمانيا الشرقية، حقق هذا التكتيك نجاحاً، على الأقل حتى الآن. لقد تشرّب كثير من الناس نسخة التاريخ التي اعتمدها الحزب: وفي هذا السرد، أنقذ قادة الحزب الصين من الهيمنة الأجنبية وجعلوا الصين قوية وعظيمة، بالتالي فإن الحزب وحده، حتى لو كان فيه بعض العيوب، قادر على قيادة الشعب نحو المستقبل. بيد أن هذا النظام العقائدي يعتمد على إدارة الحزب الفعّالة للتحديات الكثيرة التي تواجهها الصين. وكان ذلك سهلاً نسبياً على مدار 45 عاماً من النمو الاقتصادي الدائم على نحو ملحوظ، الذي سمح للناس بأن ينحّوا جانباً اعتراضاتهم على اليد العليا لدولة الحزب؛ وكما هي الحال في أغلب البلدان، فمن الصعب تنظيم صفوف المعارضة في وجه نظام يحقق مكاسب سريعة في مستويات المعيشة. في الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية، تضاءل الرخاء العام في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً بحلول السبعينيات، مما دفع بالكثيرين إلى اللجوء إلى المنشقين والنقاد من أجل الحصول على تفسيرات لواقعهم الجديد. فهل يمكن أن يحدث هذا في ظل دخول الصين في حالة ركود مماثلة طويلة الأمد؟

لعبة الانتظار

إن الاختلافات بين الصين في عهد شي جينبينغ اليوم والكتلة الشرقية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كثيرة. في تلك السنوات، شهدت بلدان دائرة النفوذ السوفياتي اقتصاداً متدهوراً، مع طوابير للحصول على الخبز والانتظار سنوات طويلة لشراء السيارات. لا توجد علامات على مثل هذا الحرمان في الصين اليوم. ومع ذلك فإن سعي الحكومة إلى فرض السيطرة الكاملة كان سبباً في وضع البلاد على مسار النمو الأبطأ وخلق مجالات استياء أكثر. يشير منتقدو النظام إلى أن القيود المفروضة في بكين على المعلومات قد تكون هي التي خلقت الظروف المؤدية إلى أزمة كورونا: في أواخر عام 2019، تكتّم المسؤولون المحليون على التحذيرات المبكرة بشأن الفيروس لأنهم كانوا يخشون أن تنعكس الأخبار السيئة عليهم على نحو سلبي. وسمح هذا الصمت للفيروس بأن يستحكم ويتفشّى في جميع أنحاء العالم. وعلى رغم أن الرقابة تبقي هذه المشكلات وتلك الناجمة عن الحكومة بعيدة من أعين الشعب، إلا أنها تعزل بعض أذكى المواطنين عن الاتجاهات العالمية وأحدث البحوث. والجدير بالذكر أن مثل هذه الحواجز التي تعوق المعرفة، عندما تعزز نفسها بنفسها [عندما تترسّخ]، لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالصين. وإذا كانت الولايات المتحدة حتى تعتمد على أراض أخرى، مثل هولندا وتايوان، للحصول على الرقائق المتقدمة وغيرها من التكنولوجيات، فإن المرء يتساءل ما إذا كانت الصين قادرة حقاً على أن تمضي قدماً بمفردها، كما يبدو أن قادتها يتخيلون الآن.

يستطيع الحزب السيطرة على المعلومات واستخدامها كسلاح، لكن المنشقين هم أيضاً متجذّرون على نحو هائل. وبمساعدة التكنولوجيا الرقمية، أصبحوا أيضاً أكثر ذكاءً بكثير من نظرائهم في الحقبة السوفياتية. ومن بين النخبة المتعلمة في الصين، يصر كثيرون على معارضة طريقة تصوّر النظام للواقع. على الرغم من حظر الشبكات الخاصة الافتراضية، التي تسمح للمستخدمين بتجاوز الضوابط على الإنترنت، إلا أنها أصبحت الآن منتشرة على نطاق واسع. لا يزال صناع الأفلام العاملين سراً لحسابهم الخاص يعدّون أفلاماً وثائقية جديدة، ولا يزال ناشرو مجلة “ساميزدات” ينتجون أعمالاً يتم توزيعها بواسطة الأدوات الرقمية الأساسية مثل ملفات “بي دي أف” والبريد الإلكتروني وناقلات البيانات. هذه الجهود مختلفة تماماً عن احتجاجات الشوارع وغيرها من أشكال المعارضة العامة التي تجذب اهتمام وسائل الإعلام، لكنها حاسمة في إنشاء وصيانة شبكات بين الأشخاص تشكل تحدياً طويل الأمد للنظام.

في مايو، زرت رئيس تحرير مجلة سرية في منطقة نائية نسبياً في جنوب بكين، وهو ينشر مجلة تصدر عدداً كل أسبوعين تتضمن مساهمات الأكاديميين في جميع أنحاء الصين، الذين غالباً ما يستخدمون أسماء مستعارة لحماية هوياتهم. وتتحدى مقالاتهم رواية الحزب عن أهم الأزمات في تاريخه، فضلاً عن أنها تذكر الأحداث التي تم تمويهها وإخفاء آثارها. والآن يقوم طلاب الدراسات العليا الصينيين العاملين في الخارج بتنفيذ بعض أعمال التحرير. وقد اعتُمد هذا النموذج من النشر الرقمي السري في العام الماضي من قبل المتظاهرين، الذين استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لتحميل مقاطع فيديو على “تويتر”، و”يوتيوب”، وغيرها من المواقع المحظورة. إن هذا النوع من المنصات عبر الإنترنت يعمل كمخازن، مما يسمح للشعب الصيني بتنزيل المعلومات التي تحاول الدولة منعها.

في هذه الحالة، يطلب المحرر المقالات ويحررها ويرسلها إلى الخارج لحفظها في حالة داهمت السلطات مكتبه. ويتم أيضاً إنشاء تصميم المجلة في الخارج، ويقوم المتطوعون داخل الصين وخارجها بإرسال كل عدد بالبريد الإلكتروني إلى آلاف المثقفين في جميع أنحاء الصين. تُعتبر المجلة جزءاً من مجتمع متنامٍ يوثّق على نحو منهجي سوء حكم الحزب، بدءاً من المجاعات الماضية ووصولاً إلى جائحة كورونا. وعلى رغم أن مجلته والجهود المماثلة قد لا تصل عادة إلا إلى عشرات الآلاف من الناس في الصين، إلا أن المقالات من الممكن أن تترك تأثيراً أكبر بكثير عندما تخطئ الحكومة. خلال أزمة فيروس كورونا، على سبيل المثال، لاحظ محرر المجلة وزملاؤه ارتفاعاً كبيراً في عدد القراء، ووجد آخرون أن مقالاتهم أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة. في الأوقات السعيدة والظروف الجيدة، بدا هذا السعي وراء الحقيقة غير منطقي ربما؛ أما الآن، فقد بدأ الأمر يبدو حيوياً بالنسبة إلى عديد من الصينيين. وحين انتشرت هذه الشبكات غير الرسمية المجهولة، فتحت في الوقت نفسه جبهة جديدة في معركة الحزب ضد المعارضة، تتطلب السيطرة عليها الآن أكثر من مجرد زجّ المنشقين خلف القضبان.

لقد جلست مع المحرر في حديقته لبضع ساعات، تحت تعريشات العنب التي يستخدمها لصنع النبيذ. كانت السماء زرقاء داكنة، وأشعة الشمس قوية، وكان غناء حشرات الزيز في يوم صيفي في بكين طاغياً على الضوضاء الخلفية. لفترة من الوقت، شعرنا وكأننا في مكان آخر، ربما حتى في فرنسا، في مكان يجد المحرر متعة في زيارته. لقد نشر المجلة لأكثر من عقد من الزمان، وقام الآن بتسليم معظم أعماله إلى زملائه الأصغر سناً في الصين وخارجها. لقد كان مرتاحاً وواثقاً.

وقال: “لا يمكنك فعل أي شيء علناً في الصين. لكننا ما زلنا نعمل وننتظر. نحن لدينا الوقت، أما هم فلا”.

إيان جونسون هو زميل رفيع الشأن في معهد ستيفن أ. شوارزمان لدراسات الصين في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤلف كتاب سيصدر قريباً بعنوان “الشرارات: مؤرخو الصين السريون ومعركتهم من أجل المستقبل”. كان مراسلاً مقيماً في بكين لصحيفة “نيويورك تايمز”، “وول ستريت جورنال”، وغيرهما من المطبوعات لمدة عشرين عاماً، وقد حصل على جائزة “بوليتزر” بفضل تقاريره عن الصين في عام 2001.

مترجم من فورين أفيرز، أغسطس (آب) 2023

المصدر: اندبندنت عربية

هل بدأ عصر شي جينينيغ بالجمود الاقتصادي مع فوزه بولاية ثالثة بالحزب والدولة ؟، هل التشبث باستراتيجية تسريع التدخل الحكومي في الحياة الصينية هي السبب؟ أم التغييرات الديموغرافية، والديون الحكومية، وانخفاض المكاسب في الإنتاجية، والافتقار إلى الإصلاحات الموجهة نحو السوق ؟، معارضة استطاعة أن تتحرر من قيود الحكومة ولكن قوة الحزب والأمن الحكومي لن تنجح أي معارضة . وستظل مسيرة الدولة بالانحدار اقتصاديا مع استمرار القبضة الحديدية .