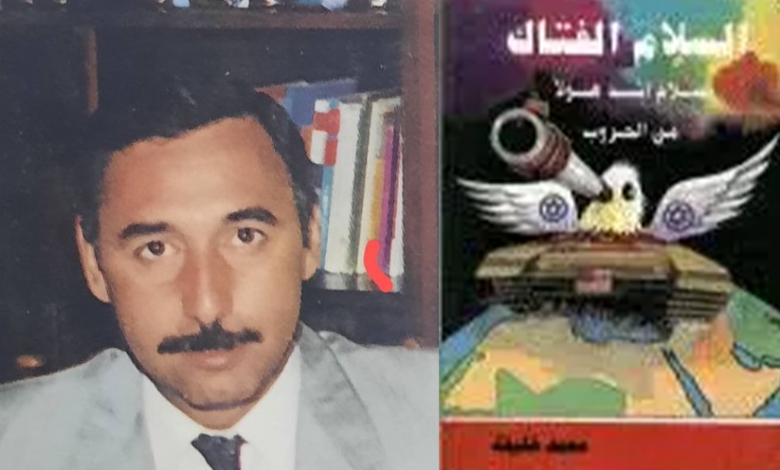

( بمناسبة ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو المشؤومة في 13_ 09_ 1993 ننشر في هذه الزاوية “ذاكرتنا” مقدمة كتاب: “السلام الفتاك سلام أشد هولاً من الحروب” للراحل الكبير الباحث والكاتب الصحافي محمد خليفة رحمه الله).

مقدمة:

أرى – فيما أرى –

دولًا توزع كالهدايا

شعر: محمود درويش

أرى من الأهمية بمكان أنْ أبادرَ سلفًا لتبديد انطباعٍ فكريٍّ، قد تخلّفُه قراءةُ هذا الكتابِ المتواضع فى ذهن القارئَ الكريم ونفسه، انطباعٍ بأنَّنى أُحمِّل الطرفَ الفلسطينيَّ القسط الأعظم من المسؤولية عمَّا آلت إليه “عملية التسوية، والسلام فى الشرق الأوسط” من استسلامٍ للعدو الصهيوني، وتفريطٍ جسيمٍ بالحقوق العربية والإسلامية الثابتة التي لا يحقُّ لأيِّ جهةٍ التصرفُ بها؛ هذا في حين أنَّ الإنصاف يفرض على الباحثِ النزيهِ أنْ يُحمِّل المسؤوليةَ للأنظمة العربية مشتركة، وأنْ ينظرَ إلى الطرف الفلسطيني ك(ضحية) لذلك النظام العربي الواحد، بقدْرِ ما هو ضحيةٌ وهدفٌ للعدوان الإسرائيلي أيضًا؛ لأنَّه دفُع دفعًا لا طوعًا للقبول بما عُرِضَ عليه فى المفاوضات الأخيرة. والحقُّ أنَّ هذه المقولةَ بقدر ما تتضمنه من صواب، فإنَّها تنطوي على مخالفات غيرِ هينة، تتطلب إيضاحَ بعضِ النقاطِ الفكرية، والمسائل الذاتية لا سيما أنَّ التيارَ الفلسطيني– الفلسطيني – أعني المتشدِّدَ في قُطْرِيَّته – قام في الأعوام الماضيةِ بعملية تأصيلٍ وتنظيرٍ لأطروحة زائفةٍ عن (الاضطهاد العربي للشعب الفلسطيني)، وهي أطروحةٌ ليست كاذبةً وحسب، ولا هي ذريعةٌ لتبرير الكيانيَّة المتطرفة فقط، بل إنَّها فى الواقع نتاجُ التأثر المرضي للفلسطيني المغلوب بجلاده اليهودي الغالب، تأثُّرًا مركبًا؛ إذ إنَّها –أولًا – ترجمةٌ لنظرية الاضطهاد العالمي لليهود، وهى–ثانيًا– أهمُّ الأسافين التى غرستْها الصهيونيةُ فى العقل السياسي الفلسطيني؛ بغرض فصل القضية الفلسطينية عن إطارها القومي العربي، ومحيطها الإسلامي، ومسخِها، واختزالِها فى صورة حقِّ تقريرِ المصيرِ لعدد معدود من الناس، تمهيدًا لجعلها قابلةً لمزيد من المسخ والاختزال، الأمرُ الذى أتاح له فى النهاية تسويتها فى شكل (حكم ذاتي) محدود فقط؛ ومن المعروف أنَّ تلك الأطروحةَ الزائفةَ تغلغت فى فكر ووعي حركةِ المقاومة الفلسطينية، وتُرجمت إلى ممارساتٍ ومواقفَ ومفاهيمَ وثقافةٍ، بل إنَّها صارت (عقدة) فى النفس الفلسطينية. وأذكر أنَّني كتبت مرة فى صحيفة (الحياة) شيئًا فلم يعجب مسؤولًا فلسطينيًّا، فاتصل بي هاتفيًّا ليتهمني بأنَّني (معادٍ) للشعب الفلسطيني… هكذا ببساطة، وبالبساطة نفسِها كانت تلك العبارةُ قد أمست تهمةً جاهزةً وسلاحًا أبيضَ يُطعَنُ به أيُّ عربيٍّ عندما يعترض، أو ينتقد سياسة منظمة التحرير ومواقفها، ويدينُ بعضًا من ممارستها المراهقةِ أو المنحرفةِ أو الخاطئة… الخ وما أكثرها !…

إلَّا أنَّ أكثرَ المعطياتِ التي لا تقبل الشكَّ فى صحتها أنَّ منظمةَ التحرير لم تعد، منذ منتصف السبعينيات، وبالتحديد بعد تورطها فى الحرب الأهلية اللبنانية ثورةً شعبية، وحركةَ كفاح مسلح، بل باتت دولةً ترتكز إلى أجهزة سلطوية، وجهازٍ بيروقراطيٍّ ضخم، ومؤسساتٍ موزعةٍ فى أماكن واسعة من الدول العربية خصوصًا، والعالم عمومًا، حتى إنَّه صار لها استثماراتٌ ماليةٌ وتجاريةٌ هائلةٌ وثابتةٌ في دول إفريقيا السوداء، ودول أميركا اللاتينية، وهي منذ ذلك العهد صارت نظامًا من النظم العربية، بكل ما في الكلمة من معان، وباتت شريكًا رئيسًا وفعَّالًا لكل الدول والأنظمة والسلطات العربية، القائمة فى صنع وصياغة وتوجيه الأوضاع والسياسات العربية العسكرية والأمنية، والاجتماعية والفكرية، بل انقلبت إلى عون وحليف للحكومات العربية، ضدَّ قوى المعارضة، وحركاتِ التحرر ومنظمات النضال فيها، بدعم وتبنِّي بعضِ القوى المعارضة العربية؛ لحاجتها إلى استخدامها فى صراعاتها وعلاقاتها المتقلبة والمضطربة مع هذا النظام أو ذاك، من غير أنْ يغيِّرَ هذا الأمرُ الاستثنائي من تلك الحقيقة شيئًا. فالنظمُ العربيةُ نفسُها وجميعُها، كانت وما زالت تتبع الوسيلة نفسَها في نزاعاتها البينية الدائمة، ولكنَّها لا تلبث أنْ تتخلى عن حلفائها المعارضين عندما تحين ساعةُ الصلحِ الحتمية مع النظم الشقيقة!

وإذا كان ثمة اتفاقٌ على تلك الأوضاع العربية بكل ما حفلت به من انحرافات، وما حفلت به من شرور شيطانية هي التى أفضت إلى الانهيار العربي فى مطلع التسعينيات، فإنَّ من البدهي القول: إنَّ منظمة التحرير الفلسطينية، وبالأحرى النظام الفلسطيني، ساهم مساهمة جليلة وجسيمة فى خلق المقدمات والآليات التي أوصلتها إلى حتفها.

والأهمُّ من هذا، وقبله، هو: بما أنَّ المنظمةَ الممثلَ الشرعيَّ الوحيدَ للشعب (العربي) الفلسطيني– كما تحبُّ أن تُسمَّى وتصرَّ أنْ تكون – يجبُ أنْ تتحمَّلَ وحدَها مسؤوليةً مضاعفةً، بقدْرِ وبسبب إصرارها ذلك، وهو الإصرارُ الذي قاد إلى إصرار ثان على القرار الوطني المستقل الذي أضحى فى واقع الممارسة قرارًا انفراديًّا بل فرديًّا إلى أدنى وأضيق نطاق!

والحقُّ أنَّ المنظمة بنهجها الخاطئ، وانحرافها عن الفطرة والطبيعة السوية للقضية الفلسطينية قزّمتها وقلَّصتها، حتى صارت كما ذكرنا مشكلةً إقليميةً صغيرةً قابلةً للاحتواء والمتاجرة بها، من قِبَلِ هذا النظام العربي تارةً، ومن ذاك النظام تارةً أخرى، ومن إسرائيل تارة أخيرة! وهذا بالضبط أيضًا الأساسُ الذي بدأ منه طريقُ التسوية، وأغرى الأنظمةَ العربية بتعبيده وتحييده، ثم قوَّاها على محاصرة الشقيق الفلسطيني من جميع الجهات والمنافذ الجغرافية، والسياسية، والمالية، فلم تدعْ أمامه سبيلًا للفرار سوى إلى أحضان العدوِّ عبر طريق التسوية، على أنَّه طريقٌ إجباريٌّ… وذو اتجاهٍ واحد … والقبول بأيِّ شيءٍ حتى لو كان الحمايةَ الإسرائيلية، والتحالف معها بلا تكافؤ… أي التحول إلى تابع وعميل!

لكن من أهمِّ الملاحظات، أو المفارقات دلالة أنَّ منظمة التحرير التى تزعُم أنَّها أُكرهت على اختيار طريق التسوية، غذَّتِ السير من لحظة أنْ وضعت قدميها عليه، بل هرولت وقفزت في الهواء… وحرقت المراحل، حتى تسبق الجميع!

ولا معنى لمحاولات القيادةِ الفلسطينية تبرئةَ الذات فى ربع الساعة الأخير، فى حين أنَّها هي التى خلقت الذرائع للنظم العربية لكي تكررَ معها سياسةَ اليهودِ الأوائل مع النبي موسى عليه السلام (اذهب أنت وربك فقاتلا … إنَّا ها هنا قاعدون)! وهي التي وضعت حجر الأساس وأوجدت (القاعدة الشرعية) لتنصُّل النظمِ العربية من مسؤولياتها القومية فى تحمل أكلاف الصراع مع العدو الصهيوني، واستعادة الحقِّ العربي (لا الفلسطيني) فى فلسطين، وهي التي أعطتهم براءاتِ ذمة من تبعات التدخل فى الشأن الفلسطيني، حتى غدا أحسنُ المواقف العربية وأخلصُها وأنبلُها فى نظر القيادة الفلسطينية، هو الموقفَ القائل: لا نتدخلُ فى القضية الفلسطينية، ونقبلُ ما تقبله القيادةُ الشرعية، وكفى الله المؤمنين شرَّ القتال !!

لولا ذلك الأساسُ لما تجرأتِ النظمُ العربية على الاستقالة من القضية المقدسة، واحدًا بعد الآخر، ولكان بإمكان الشعب العربي الفلسطيني وقواه الشرعيةِ أنْ يُشهروا قضيتهم كسلاح قاطع في مواجهة أيِّ تخاذلٍ وأيِّ تراجعٍ من جانب هذا أو ذاك من الأطراف العربية. ولولا أنَّ المنظمةَ فكَّت علاقاتِها، وقطعت شرايينها مع الشعوبِ العربية، وقواها الثورية، وانتسبت إلى نادي النظمِ العربية، لكان بإمكانها أنْ تضغطَ على جميع النظمِ والحكام بسيف القضيةِ المقدسة التى تحتلُّ ضميرَ الشعوبِ العربية والإسلامية كما لا تحتله قضيةٌ أو مسألةٌ أخرى، مستعينةً بالقوى الشعبية وحركات التحرر، لكنها لم تفعلْ ذلك، بل اختارت أنْ تكون فى صف الحكومات والحكام مرتضية لنفسها أنْ تكون العضوَ الأضعف والأصغر الذي يضغط الجميع عليه في السر، ويتاجر بقضيته فى العلن من دون أنْ يقوى ولو على رد الإهانات!

أضف إلى ذلك أنَّ انحرافاتِ وخطايا الجانب الفلسطيني لم تقتصرْ على المنهج والمبدأ والإستراتيجية، بل وصلت إلى العمق في التكتيك والأسلوب وفي التفاصيل كذلك. ولا يجب أنْ ننسى للحظة أنَّه كان بإمكان الطرفِ الفلسطيني الحصول على اتفاقيات أقلَّ فداحةً وخسارة من صفقة “أوسلو” الخاسرة لو التزم الحدَّ الأدنى من التنسيق مع الأطراف العربية الأخرى على رغم كلِّ ما يمكن أنْ يقالَ عن هذه الأطراف، وما يمكن أن يُتَّهمَ به بعضُها، بل لو التزم الحد الأدنى من الآليات الديمقراطية فى تقرير المسار أو هذا الخيار المصيري مع باقي الفعاليات والقوى التي تضمُّها المنظمة، والساحة الفلسطينية، وعلى رأسها جميعًا الانتفاضةُ التي هزمت إسرائيل وجيشها (الأسطوري) هزيمة نكراء في ساحة الصراع، كما لا يجب أنْ يغرب عن بالنا أنَّ صفقة “أوسلو” لم تكن ثمرةً من ثمرات عملية التسوية التى بدأت فى مؤتمر مدريد، بل ثمرةً لنهج راسخ وتاريخي من الاتصالات والحوارات السرية بين قيادة المنظمة بالتحديد وبعض الأجهزة السرية فى الدولة العبرية، بدأ منذ مطلع السبعينيات ونما وتطور حتى صار النهجَ الوحيدَ لنضال المنظمة!

وأخيرًا وعلى ضوء ما تقدم، فلا يمكن لعاقل إنكار أنَّ اتفاقيات التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية التي وُلدت في “أوسلو” ما كانت نتيجة حتمية وطبيعية لموازين القوى ومستويات الصراع بين العرب واسرائيل، ولا يمكن إنكارُ أنَّه على رغم الاختلال والاعتلال في موازين القوى، كان بالإمكان الوصول إلى تسوية أفضل، والحصول على حقوق أكثر !!

# # # هذا بالنسبة للنقاط الموضوعة، أمَّا بالنسبة للنقاط الشخصية التي أراني مضطرًا للتنويه إليها… فهي أنَّ هذا البحثَ غيرُ متأثر بأيِّ مشاعر سخط أو نقمة مبدئية تجاه حركة فتح أو تجاه قيادتها بالذات، بل العكس هو الصحيح تمامًا؛ لأنَّني كنت على الدوام أشعر بالتعاطف الإيجابي، والتضامن معها كحركة تحرر وطني فلسطينية وعربية، تضم التيار الوطني والثوري العريض فى الساحة الفلسطينية، ولقد تفاعلت معها منذ بداياتها، لا مجرد تفاعل فكري وعاطفي وحسب، بل تفاعلًا سياسيًّا وتنظيميًّا أيضًا، ومع أنَّني لست فلسطينيًّا بمعايير الجنسية القُطْرية السائدة اليوم في الوطن العربي، إلَّا أنني– كالكثيرين جدًّا من أبناء الأمة العربية – كنت منذ طفولتي ويفاعتي فلسطينيَّ القلب، وعندما نضجْتُ أصبحت فلسطينيَّ الفكر أيضًا، ومازلت وسأبقى فلسطيني الروح دائمًا، فلقد أيقنت بقوة وعمق أنَّ العروبةَ فى هذا العصر هى فلسطينُ، كما أنَّ فلسطين هي العروبة، وها هى التجربة التاريخية تبرهن أنَّ انحسار العروبة أدَّى إلى انكسار القضية الفلسطينية، بينما كان الصعود القومي فى الماضي، توهجًا فدائيًّا رائعًا في روح الشعب الفلسطيني وحركته.

عندما أصبحتِ الثورة الفلسطينية (أنبل ظاهرة تُنجبُها الأمة العربية فى ليل الهزيمة المدلهم) بعد عام1967، كنت فى مقتبل الشباب فانتسبت إلى حركة فتح انتسابًا تنظيميًّا فعليًّا، وكانت تلك أولى تجاربي السياسية المنظمة، وقد تطورت لاحقًا إلى مشاركة فى عدة دوراتٍ ومعسكرات تدريبية على السلاح، وكنت مستعدًّا دائمًا للمشاركة فى أيِّ عملٍ فدائي يُطلَبُ مني، وحين اشتعلت حربُ أيلول الأسود (1970) وجدتني بتلقائية فى مقدمة المتنافسين للسفر إلى ميدان القتال فى الأردن، وتكرر الأمر عام 1978 يوم اجتاحت إسرائيلُ جنوب لبنان، أمَّا فى عام 1982 فقد عشتُ تجربةَ المقاومة الرائعة ضدَّ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وما حفلت به من صمود بطولي عروسةُ العواصم العربية بيروت، وعندما غادر الفلسطينيون عبر البحر، دعوني لمشاركتهم، فرفضت.

إلَّا أَنَّ صلتي التنظيميةَ بحركة فتح قطعتُها منذ منتصف السبعينيات، بعد ما أحسسْتُ أنَّ خطَّها السياسيَّ والفكريَّ انحرف عن الثوابت الثورية والقومية، وانشغلت فى ابتداع (الكينونة الفلسطينية)، بينما اكتفت من العروبة بأحلك ما في واقعها المعاش، وهو التحالف مع الأنظمة العربية والارتهان لإستراتيجيتها السياسية.

بيد أنَّ علاقاتي الشخصية والإنسانية مع عشرات من الشخصيات والكوادر والقادة في حركة فتح، لم تنقطع، واستمرت حتى الساعة.

وربَّما كان مناسبًا التنويةُ إلى أنَّني لم أشعرْ بأيِّ تعاطفٍ إيجابيٍّ مع الحركات الفلسطينية المعارضة لفتح، حتى بعد أنِ اختلف موقفي من هذه، ظل رأيي في تلك أنَّ سلبياتِها أعظمُ من سلبيات فتح، فمعظمُها مجردُ أدواتِ تآمر وألعاب (أتاري) فى أيدي الأنظمة العربية وأجهزة الاستخبارات فيها.

# # #

وعلى هذا الأساس، ولتوكيد ما سبق، فإنَّني حين عزمت على إجراء هذا البحثِ حول عملية التسوية الراهنة، وخططت لتحليل اتفاق “أوسلو” بين القيادة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، فإنَّني قصدت وتعمدت سابقًا ألَّا أستشهَد بأيِّ تصريحٍ أو رأيٍ أو موقفٍ أو كتابٍ لأيِّ جهةٍ أو شخصيةٍ أو منظمةٍ ممن يمكن إدراجُهم أو تصنيفُهم فى قائمة المعادين بشكل ثابت لحركة فتح، أو لمنظمة التحرير، أو لقيادتها، أو لعملية السلام والتسوية، بل إنَّني تقصَّدت وتعمَّدت أنْ يكون جميعُ من أستشهدُ بآرائهم، سواء كانوا فلسطينين أو عربًا أو أجانب ممَّن هم فى خط فتح، ومنظمة التحرير وقيادتها، وفي صف التسوية وعملية السلام، وبعضُهم أيضًا من اليهود والأجانب والإسرائيلين، ولم أستشهدْ ولا مرةً واحدة بأيِّ رأيٍ أو عبارة لأحد ممن يُصنفون اليوم في إطار القوى المعادية للسلام، والقوى الأصولية المتطرفة (إسلاميًّا أو قوميًّا) أو القوى الإرهابية… وما إلى ذلك… وكان هدفي هو الوصولَ إلى أكبر قدر ممكن من الموضوعية. فهل هناك (محاكمة) أكثرُ عدالةً وحيادية من هذه العملية التى لم تستدع إلَّا شهودًا عُرفوا دائمًا بانحيازهم وتعاطفهم الأكيد مع المتهم؟؟! وهل هناك نزاهةٌ أكثرُ من أنَّ (المحكمة) لم تصدرْ أيَّ حكمٍ أو قرارٍ على الاتفاقات إلَّا بعد استنطاقٍ مُفَصَّلٍ لجميع الشهود، وتمكينهم من الإدلاء بأقوالهم… وبعد أنْ وضعت فى الحسبان والميزان جميع العوامل الإقليمية والدولية، فضلًا عن العوامل الذاتية والداخلية التى كان لها تأثيرٌ فى دفع الطرف الفلسطيني لارتكاب خطيئتِه أو جريمته بحق القضية الفلسطينية التي افتأت عليها، واحتكر سلطة التصرف بشأنها، فخان الأمة والأمانة؟؟؟!

# # #

وتبقى كلمةٌ أخيرة– أراها أكثر ضرورةً من كلِّ ما سبق– وهي أنَّ أولئك الذين يظنّون (ظنَّ السوء) أنَّ القضيةَ الفلسطينية انتهت بعد صفقة أوسلو، وأنَّ الصراع العربي-الإسرائيلي قد خمد بعد المصالحاتِ والاتفاقات السابقة واللاحقة بين النظم العربية والعدوِّ الإسرائيلي واهمون، وأنَّهم يُخطئون خطأً جسيمًا. ذلك أنَّ الأمةَ العربية، صاحبةَ الولاية الشرعية والأصيلة على فلسطين، لم تحضرْ ولم تشاركْ فى مفاوضات التسوية منذ بدايتها وحتى نهايتها، فهي غائبة، والأحرى أنَّها مُغيَّبةٌ قسرًا وقهرًا منذ سنين طويلة… والذين ذهبوا إلى مدريد وأوسلو وواشنطن وتل أبيب (وسواها) بدلًا منها وباسمها زاعمين أنَّها (ماتت)، وأبرزوا وكالاتٍ وتفويضاتٍ منها، لهم، تُعطيهم الحقَّ في التصرف بأملاكها وتصفية تركتها وميراثها، هي وكالاتٌ وتفويضاتٌ مزورةٌ شكلًا ومضمونًا!

ولا بدَّ أنَّ الكلَّ يعلم أنَّ الأمةَ العربية مغيبةٌ، نعم، وأنَّها مقهورةٌ وأسيرةٌ، نعم… ولكنَّها ليست ميتةً أبدًا، وأنَّ القوى التى تسلطت عليها، واغتصبت تمثيلها، زائلةٌ حتمًا، وأنَّ كلَّ ما بُنيَ وترتَّبَ على الباطل سيظل باطلًا بالتقادم، وأنَّه فى النهاية لا يصحُّ إلَّا الصحيح.

والصحيحُ أنَّ (ما أُخذَ بالقوة لا يُسترَدُّ بغير القوة)، وأنَّ الصراعَ – الإسرائيليَّ، والصراع العربي– الإمبريالي، وكذلك الصراع العربي ضدَّ العصابات والطغم المستولية على إرادة الأمة، والمستندة إلى شرعية الاعتراف بها من جانب الأعداء، وتستمدُّ سلطتها من اتفاقياتٍ ومعاهداتٍ من نوع اتفاقية أوسلو وكامب ديفيد وواشنطن والعقبة… الخ هى طغمٌ وعصاباتٌ فاشيةٌ، وستتهاوى حتمًا وأقرب ممَّا يتوقع الكثيرون.

“أَفَلَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمَّر الله عليهم، وللكافرين أمثالها” صدق الله العظيم

استوكهولم 1994/09/13