“كلُّ مواطنٍ في هذا البلد هو حافظ الأسد”. لا شكّ ثمّة شيء استعراضيٌّ وممسرحٌ في هذه الجملة البسيطة ظاهرياً، والتي انطلقت من إذاعة دمشق في بداية ثمانينيات القرن الماضي، هي التي تضمر، في جوهرها، نيّةَ تسويقِ مُنتَجٍ خطير، أُعدّ بسرّيةٍ مطلقة داخل مطبخ النظام السوري، وبنكهةٍ محليةٍ خالصةٍ، على الرغم من تأثره بكثير من المفاهيم الخاصة بالأنظمة الاشتراكية الأوروبية الشرقية. مع هذا، وبعد قراءةٍ للوحة السياسية السورية اليوم، نرى أنّ الخلطةَ المبتكرة، وسنسميها تجاوزاً “ظاهرة تقديس الحاكم”، لم تنتج شرعيةً بأيّ معنى للمصطلح، لكنها أدّت وظيفةً انضباطية مهمة على المستوى الشعبي، تمخضت عن ثباتٍ اجتماعي قاتل، مشبعٍ بعقد النقص والإهانة والانجراح الحضاري. كما رسمت خطوطاً عامة للسلوك المقبول، أفرزت “المواطنين الصالحين”، من خلال تجريدهم من صفتهم الإنسانية، واختزالهم في صفةِ قطيعٍ يطيع الراعي إلى الأبد، في ضوء تسخيف المبادئ التي تحمل قيماً سياسية وأخلاقية واجتماعية هامة، مقابل تعميق مظاهر الطاعة والخوف والتفكير الغيبي والأوهام. وبينما صُوّر “الأسد الأب” أنّه المناضل والمعلم والأب والملهم وقائد التشرينين، رأى أحد المتملقين من أعضاء البرلمان السوري الأمةَ العربية قليلة على “الأسد الابن” الذي يستحق في رأيه أن يكون قائد البشرية كلها.

وخلال عقودٍ، عملت التماثيلُ والشعاراتُ والمهرجاناتُ الاحتفائية، التي غزت جسد البلاد كمرضٍ عضالٍ، على تشكيلِ الهوية المجتمعية السياسية، معلنةً “رمزياً” بداية مرحلةٍ جديدةٍ مشبعة بعظمة الحاكم وغموضه، فاسحةً المجال لشيوعِ عقيدةِ “الوثنيةِ السياسية”، وتماهي الدولة في شخص “القائد الخالد” كأنه ظلٌّ ثقيل يتمدّد في الهواء، له يدٌ في كلّ حركةٍ وسكون، وهو البريء من كلّ قصور أو تقصير. هكذا تحوّل الأسدُ إلى سلطةٍ منتفخةٍ لا تثق إلّا بنفسها، يجتهد في نشر رواياتٍ ادعائيةٍ لتبرير استمراريته، مثل كونه يحكم البلاد بقبولٍ شعبي، وأنه الوصيّ على الوحدة الوطنية والتطلعات العربية، وهو صخرة الصمود ضد الإمبريالية الغربية والتوسعية الإسرائيلية، فبدت سردياته أشبه بمحاولاتٍ عبثيةٍ للنفخ المجاني في ذاتٍ عاجزةٍ وفاقدةٍ كلّ فعالية. على المقلب الآخر، لا أحد في سورية، لا أحد على الإطلاق، سواء الذين يصيغون المديح ويصدّرونه أو المجبرون على استهلاكه، يصدّقون الهالةَ السحرية المحاطة بـ”الأسدين”، بينما يسخرون ضمنياً من الشرعية التي تتمخّض عن “استفتاءٍ شعبي” محسوم مسبقاً وبنسبة تقارب 99.9% من الأصوات.

وإذا كان مصطلح “الشرعية” مرادفاً لشعبية الحكم في سورية، فهو يطرح إشكالاتٍ كبيرة حول نظامٍ عملَ على تشكيل الدولة الجديدة كما لو كانت مزرعته الخاصة، عبر تسميم الفضاء العام بأيديولوجيات الشخصنة والتقديس، المستندة إلى القمع الوحشي لكلّ من تسوّل له نفسُه نقد الحاكم “المُؤلَّه”، والتنكيل بمن تمسّكوا بحقهم الإنساني في أن يكون لهم رأي في تنصيب السلطة المتصرّفة في مصائرهم، وفي مراقبتها ومحاسبتها. وعلى الرغم من أنّ أعمالا فنية كثيرة سخرت من الخطابِ الرسمي المنفصم عن الواقع بطبيعة الحال، لتستشري النكات الممنوعة عن ظاهرة “تقديس الأسدين”، إلا أنها لم تتجرأ مرّة على الإشارة المباشرة إلى شخص الرئيس بعينه. وعلى الرغم من تطويع أصحاب المواهب من الشعراء والفنانين والكتّاب في ترتيب مظاهر التطبيل والتزمير وإحيائها، غالباً ما كان هؤلاء يجهدون في إيجاد طريقةٍ لتجنّب المتاعب من دون الشعور بأنهم يساومون.

على سبيل المثال، عندما طُلب من أحد الرسامين إنجاز لوحة لتعليقها في مكتب حافظ الأسد، اختيرت اللوحة التي تصوّر معركة حطين التي هزم فيها صلاح الدين الصليبيين، واستعاد القدس للسيطرة العربية. آنذاك، لم يكن من الرسام إلا أن أضاف فوق منظر المعركة صورةً كبيرة لوجه الرئيس، مضيفاً عبارة “من حطّين إلى تشرين”، فوزّعت اللوحة على نطاقٍ واسع في أثناء الاستفتاء الشعبي لإعادة انتخاب الأسد عام 1991. لاحقاً، علّل الرسامُ نفسه هذا الأمر بأنّ وجهة نظره تتمثل في أن يلفتَ نظر المواطنين إلى الاختلاف بين انتصاري صلاح الدين والأسد. وهكذا وجد طريقةً لتحويرِ رموز الدولة من دون أن يقع في المتاعب.

وعندما لم يقدّم علماءُ السياسة تفسيراً دقيقاً لفهم التناغم الغريب والعلاقة العضوية الوطيدة بين الشرعية وظاهرة تقديس الحاكم في سورية، سعى النظامُ، بشكلٍ حثيث، إلى بناء مؤسسات الإكراه من جهة والعقاب من جهة أخرى، وسدّ المنافذ أمام الطامحين إلى المشاركة في شؤون البلاد، إلا من كان ظلاً للحاكم، متملّقاً له، يرضى بوظيفة المحكوم به، من دون مشاركةٍ فعلية في الحكم. في سياقٍ موازٍ، عمل الخطابُ السياسي الرسمي، باعتباره من أشكال القوّة والسيطرة التي ساهمت في فرض قيم الامتثال والطأطأة، والحفاظ على العوامل التي تمكّن النظام السياسي من الاستمرار، كالممارسات الخطيرة المتمثلة في تقوية الهوية الطائفية والعرقية والطبقية. وخلال الأدبيات السياسية، يجد المرء، على الدوام، توثيقاً واضحاً للإكراه والإغراء والدعاية من أجل الإقناع، لكن لا يوجد تفسيرٌ منطقي لممارسات فرض الطقوس التي لا يمكن تصديقها، أو التي لا يمكن لها أن تثير حالةً من الالتزام الوجداني. مع هذا، والحقيقة تُقال، إن بقاءَ نظام الأسد منذ العام 1970 دليلٌ قاطع على فاعلية هذه الاستراتيجية القائمة على المطاوعة بدل الشرعية، والتي تحوّلت، خلال عقودٍ خمسة، إلى آلةٍ احترافية تروّج سياسة الخداع العام، وبتأثيرها يتصرّف المواطنون كما لو أنهم يحترمون قائدهم، ويعتقدون بشعاراتٍ ترسم واقعهم السياسي الاجتماعي، وتقتحم ذاكرتهم ووعيهم الجمعي، وهي زائفةٌ لمن ينتجها ويستهلكها على حدّ سواء. وحتّى الزائر العادي لسورية يمكن أن يلاحظ، وببساطة شديدة، أنّ “الأسديْن” ليسا موضع إعجابٍ شعبي، ومن الاستحالة بمكان ألا يكتشف الفرق الشاسع بين النظام الكاريزماتي الذي ينتج الولاء الاختياري والنظام النقيض الذي يصدّر أبشع مظاهر الاستعباد والإذلال.

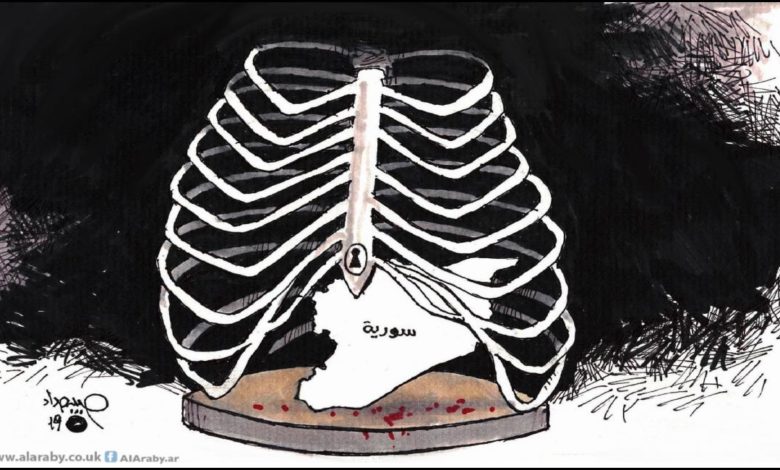

وظاهرة “الوثنية السياسية السورية” لا شكّ تعكس الأزمة التي تعاني منها الدولة حديثة الاستقلال، والتي فشلت في إيجاد اعتقادٍ يقينيّ بالادّعاءات الشاذّة التي يروّجها قائدها، كما فشلت في “تطويع” السوريين، على الرغم من نجاح النظام في إنتاج آلةٍ أمنية لا يُشقّ لها غبار، تجسّدت في العدد الكبير للأجهزة الاستخباراتية التي لم تكتفِ بمراقبة المواطنين وإحصاء أنفاسهم، بل في مراقبة بعضها بعضا أيضاً، ما انعكس على عموم الطبقات السوريّة، ولو تبادلت العبارة الكاريكاتورية الشهيرة التي تغنّى بها كلّ لسانٍ سوري: “ما السوريون، بمختلف طوائفهم وأعراقهم، سوى لوحة فسيفسائية بديعة”. والدليل أنّه ما إنْ تراخت قبضة النّظام، حتى تمزّقت “اللوحة البديعة”، ليكتشف الجميع هشاشة الصورة المقدّسة التي تمّ صُنعها. ولذا لم تكن مجرّد مصادفةً أن تبدأ الثورة السورية بتحطيم “الأيقونات” في جميع أرجاء البلاد، يقيناً منها أنَّ هزّ النظام فعلياً يبدأ بتحطيمه رمزياً، وكسر جدار الخوف يبدأ من نسفِ الأنصاب التي تمثل رمزاً للخوف والتركيع والقهر. ومهما كان مآل الانتفاضة السورية الراهنة، فإنها حكماً أفقدت النظام السوري شرعيته الوهمية. وليس أدلّ على ذلك سوى حكم بشار الأسد تلالا من الأنقاض، تمخضت عن تحطيمِ تماثيل كانت في زمنٍ مضى تنتصب فوق رؤوس العامة وتحدّق للفراغ. للفراغ ولا شيء غيره، كعادةِ كلّ القادة الذين يسيرون في طغيانهم نحو النسيان.

المصدر: العربي الجديد