ليس في الحرب خيرٌ سوى نهايتها، فالمهزومُ مهزومٌ لو قسنا النتائج بعدد الأرواح المزهقة ومليارات الدولارات المصروفة، مثلما حصل مع الأميركيين في أفغانستان، وقبلهم السوفييت. كذلك المنتصرُ مهزومٌ لو حسبنا حجم الدمار الهائل في البلاد، ومقدار الثروات المنهوبة والسنوات الضائعة من عمر أجيال بكاملها.

يحتاج البشر، على الدوام، أساطير يتشبّثون بها من أجل استمرار جماعاتهم. وقد شكّلت الروابط الدينية، على مدى مئات السنين، أهمّ هذه العرى التي تشدّ أطراف القبائل والعشائر، وكذلك الكيانات المدينية والريفية. وفي زمن لاحق ليس بعيدا، لعبت الأفكار القومية والوطنية مثل هذا الدور بجدارة.

شدّ الأفغانُ أزر بعضهم بعضا، عندما قاوموا السوفييت، وبمساعدة أميركية وخليجية عربية وباكستانية أيضاً، استطاعوا دحرهم، وقد يكون هذا الغزو أحد عوامل تفكّك إمبراطورية نووية كانت من الأكبر في التاريخ الحديث، من حيث المساحة الجغرافية عقودا طويلة. وفي مواجهة الأميركيين، استطاع جزء كبيرٌ من الأفغان (حركة طلبة العلم الشرعي – طالبان) أن يوحّد جهود أعضائه عشرين عاماً، ليعود إلى كابول، بعدما خرج منها مدحوراً تحت وطأة القوّة الأميركية الغاشمة.

لعب الدين الإسلامي دوراً بارزاً وأساسياً في هذا الانتصار، فعلاوة على التصميم والإرادة والعزيمة التي لا تلين، كان لدى هؤلاء هدفٌ واحدٌ، دحر الاحتلال الأميركي، ومن منطلق التكليف الشرعي الذي يؤمنون به أيّما إيمان. المشكلة ليست في القتال والمعارك، فلهذه فترة محدودة مهما طالت. في أثناء الحروب يتمّ تجميد كلّ الاستحقاقات، فلا يكترث أحدٌ، خصوصا في دول العالم الثالث، إلى الخدمات المقدّمة للمواطنين، من صحة وتعليم وغيرها، ولا يفكّرُ أحدٌ بشكل الدولة القادم أو نظام الحكم أو الحقوق والواجبات، فغالباً تتم مقاربة مثل هذه القضايا بشكل سطحي، على اعتبار أنّ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

هذا حال الأزمة السورية، فالنظام السوري لا ينفكّ يقفز من معركة إلى أخرى، ومن محافظة إلى التي تليها، لأنّه يدرك أنّ استحقاقات وقف الحرب وأعباءها أكبر بكثير من أن يتحمّلها. والمفارقة أنّ نظاما كهذا لم ينتصر في أيّ حرب خاضها ضدّ عدوّ حقيقي، منذ نكسة حزيران/ يونيو عام 67 وحتى حرب 1982 عند اجتياح إسرائيل لبنان واحتلالها بيروت. كانت انتصاراته على الدوام بمواجهة المدنيين أو العرب الفلسطينيين أو اللبنانيين، وأخيراً بمواجهة أهالي سورية. والسبب في قدرة هذا النظام على الانتصار بمواجهة هؤلاء واضحة، فرق القوّة الغاشم من جهة، والوحشية المفرطة وعقيدة التدمير والاستخفاف بكل القيم الإنسانية من جهة ثانية. من كان يتصوّر أن يهرب مواطنو دولةٍ ما أمام جيش بلادهم الذي يُفترض به أن يكون حارس أحلامهم، وليس فقط وجودهم وحدودهم! هذا ما حصل ويحصل في سورية الأسد، لا قيمة للإنسان، ولا لأي شيء، في عقيدة هذا النظام، باستثناء تأبيد الحكم الفردي.

جيشٌ يحاصر مدن بلاده، ويقصف أحياء السكن بالبراميل المتفجّرة، يهدم المخابز والمشافي ومقرّات الدفاع المدني، يسرق الأبواب والشبابيك وأسلاك الكهرباء من الجدران، وحتى البلاط لم يسلم من معاول مقاولي هذا الجيش! ومن جديد تقليعاته أنّه استعمل صواريخ إيرانية الصنع باسم “جولان” لدكّ أحياء مدينة درعا، فيما لا يبعد الجولان عنه سبعين كيلومترا خط نظر!

هل ستكون الإرادة والعزيمة ونشوة النصر لدى “طالبان” كافية لمواجهة استحقاقات المرحة الحالية؟ هل سيكون بمقدور مقاتلين شجعان إدارة بلادٍ بهذا القدر من المساحة، وبهذا الحجم من تشابك المصالح والعلاقات؟ وهل سيكفي الحديث عن العقيدة والتمسّك بفرائضها بمواجهة أزمات هائلة لا تقف عند حدود دمار البنية التحتية فقط، بل تتعداها إلى نقص الكادر البشري المدرّب أيضاً، والتجربة السياسية الديمقراطية، بعيداً عن عقلية إدارة الحروب والمعارك؟ سيكونون أمام استحقاقات الحوكمة الرشيدة، وقد رأينا جميعاً أنّ سبب انهيار الدولة الأفغانية كلّها، بمجرد الانسحاب الأميركي، هو الفساد المستشري بين السياسيين والقادة على اختلاف مستوياتهم.

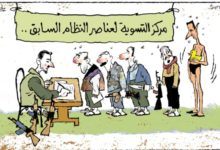

على الضفّة السورية، هل سيتمكّن نظام الأسد من مواجهة استحقاقات عشرة أعوام من الحرب التي شنّها على السوريين؟ وإلى متى سيعتمد على دعم حلفائه الروس والإيرانيين؟ وهل يستطيع أن يحافظ على حاضنته التي وقفت معه، عن طيب خاطر وعميق قناعة، أو عن كره وإجبار إلى فترة طويلة، أليست طوابير السوريين على منافذ إدارات الهجرة والجوازات للحصول على وثائق سفر أطول من طوابير انتظارهم على الأفران أو مراكز توزيع الغاز؟

ما زالت متعثّرةً محاولات النظام فتح كوّة في جدار الرفض الدولي لوجوده، ويبدو أنها لن تكون ناجحةً في ظلّ التدهور الخطير الحاصل ضمن البنية المجتمعية السورية ذاتها، فلو استطاع السوريون الهجرة، لما وجد بشّار من يحكمهم سوى أعوانه والمستفيدين منه، كأمراء الحروب والمليشيات الطائفية العابرة للحدود. وعلى الجهة السورية المعارضة لهذا النظام، هل يكفي العناد والإصرار والعزيمة والتحدّي، أم نحتاج بناء منظومة سياسية ومدنية قادرة على تقديم البديل المقبول، داخلياً من كل السوريين، وخارجياً من المحيط والمجتمع الدولي؟

في المقابل، لم تمض سوى أيامٍ قليلة على انتصار حركة طالبان، ومن المبكّر الحكم على قدرتها على إدارة البلاد، وخصوصا أنّ المتنافسين على خطب ودّها كثر، من الصين إلى الهند إلى روسيا وباكستان وغيرها. مع ذلك، يبقى لنصر “طالبان” طعم الهزيمة أمام جوع المواطنين الأفغان، ويبقى لنصر الأسد الخلّبي طعم الهزيمة أمام دمار البلاد وتحدّي السوريين وعناد أبناء درعا خاصّة، فهل ثمّة رابح بعد ذلك من أيّ حرب؟

المصدر: العربي الجديد