مرَّ قبل أيام، 30 أغسطس/ آب، الماضي، اليوم العالمي للاختفاء القسري، أو التغييب القسري، الذي هو تعريفًا: (الاعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي أجهزة الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص وحرمانه من الحرية).

وإذ يحيي نشطاء حقوق الانسان في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، من كل عام، هذا اليوم بتسليط الضوء على قضية المغيبين والمختفين قسريًا ونشر الملفات والتفاصيل، بهذا الصدد، المرعبة والمؤلمة، في بلدان العالم المختلفة، التي ماتزال تعاني من هذا النوع من الإنتهاكات الجسيمة والمروعة، فهو مناسبة، أيضًا، لذوي الضحايا لتذكر معاناتهم وآلامهم، وتذكير سلطات بلدانهم والعالم بأسره بها، وفي حالتنا السورية يعتبر هذا الملف قضية جوهرية وأساسية، استفحلت في السنوات الأخيرة، ولم تعط ماتستحق من الاهتمام والمتابعة، بالرغم من عديد منظمات حقوق الانسان، القديمة والناشئة حديثًا، وأقله أنها لم تستطع بكل جهودها وثقلها، وضعها أولوية تسبق ماعداها من قضايا في ملفات التفاوض، ومساراتها ( الدولي_ آستانة وسوتشي) وهذه الجريمة، للأسف الشديد، لم يقتصر ارتكابها على نظام الطغيان الكوني، بل شملت معظم الفصائل والمجموعات التي اغتصبت الثورة العظيمة، أو نبتت في ظلها تحقيقًا لأجنداتها المشبوهة واللاوطنية، وإن كان بنسب مختلفة ومتباينة.

تعتبر قضية الإختفاء القسري، وهي قضية حديثة العهد بالإهتمام الدولي الحقوقي، (جريمة ضد الإنسانية) يعاقب عليها القانون الدولي، شرعت لها الأمم المتحدة اتفاقية دولية مفصلة في نهايات 1992، لتوفير الحصانة لها، كما تعتبر اليوم أحد مقاييس احترام حقوق الإنسان وكفالتها، بشكل قانوني ودستوري، وتعبيرًا دقيقًا عن الالتزام بمختلف المواثيق والشرائع الدولية ذات الصلة، ومن نافل القول تعبيرًا عن رقي الدول وتقدمها وتحضرها وديمقراطيتها.

عانى السوريون وعلى مدى عقود طويلة، وقبل الثورة السورية، من هذه الظاهرة_ الجريمة وبقي مصير الآلاف غامضًا، والكثير منهم لقوا حتفهم بطرق مختلفة دون أن يعلم ذويهم أين ومتى وكيف قتلوا، ومن حالفهم الحظ من هؤلاء خرجوا إلى الحياة من جديد، بعد سنوات أو عقود من التغييب والإعتقال، في وطن حوله نظام القهر والقتل والطغيان إلى سجن كبير بطول البلاد وعرضها.

بعد انطلاق الثورة السورية استخدم النظام هذا السلاح_ الجريمة ليس فقط بحق المعارضين السلميين، والمطالبين بإسقاطه، وبعضهم رموز وطنية كبيرة، بل بشكل عشوائي، شمل الأطفال والنساء وكبار السن، لترويع الناس وإحداث الخلل والإرباك في الحاضنة الشعبية للثورة، ووسيلة لابتزاز ذوي الضحايا على الصعد المادية والنفسية، وفي دراسة صادرة عن (المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية)، في العام 2018، أُشير إلى هذا المعنى حيث تعتبر “الإخفاء القسري سياسة سائدة للنظام والمليشيات الطائفية”.

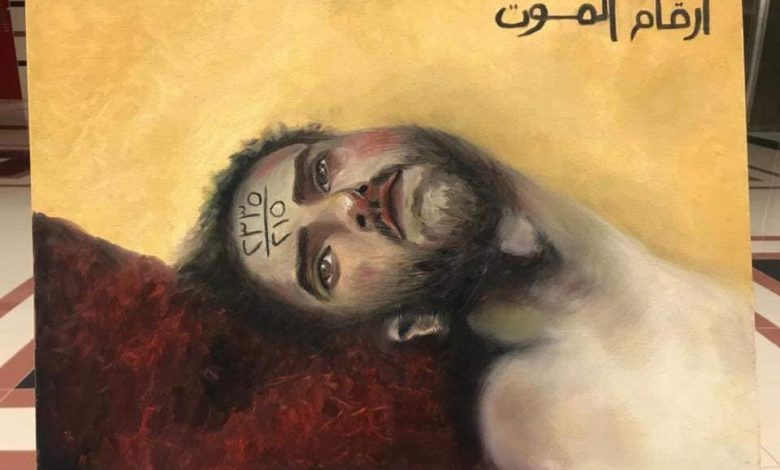

في الوقت الذي وثق فيه المركز السوري لحقوق الانسان 102287 حالة إختفاء قسري بين آذار/ مارس 2011 وأغسطس/ آب 2021 اعتبر في تقرير له صادر حديثًا بمناسبة اليوم العالمي لهذا العام أن ظاهرة “الإختفاء القسري في سورية ترتبط بظاهرة الإعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفيًا يصبحون مختفين قسريًا”، وبهذا المعنى يكون مئات الآلاف ممن طالهم الإعتقال، ومازالوا معتقلين أو أفرج عنهم بعد سنوات من التعذيب والعنف والإرهاب، تحت توصيف جرائم ضد الإنسانية، لأن جميعهم اعتقلوا خارج القانون، ولم تتوفر لهم ضمانات الدفاع عن أنفسهم، في محاكم صورية وبعضها ميدانية.

مرة آخرى تقتضي حالة هؤلاء إعادة ربطها بشكل وثيق بملف التسوية السياسية التي تبدو حتمية لا مفر منها، على قاعدة القرارات الدولية خصوصًا منها بيان جنيف 1والقرار 2254، وتستدعي حشد كافة الطاقات والإمكانات لإبرازها، وإنهاء معاناة الضحايا وذويهم، كما سن التشريعات والقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم في التعويض تحت مايسمى “العدالة الانتقالية”، وربط مفاهيمنا إلى هذه القضايا بالقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان العالمية.

لانقول كلامًا مكررًا، ولكن مرة آخرى ندعوا إلى تحرك جدي وفعال يعيد ترتيب الأولويات الوطنية التي يبدو أنها تاهت من البعض، أفرادًا ومؤسسات، وصولاً إلى اللحظة التي تطوى فيها هذه الملفات بالكامل، ويساق مرتكبيها إلى المحاكم الدولية، باعتبارها جرائم ضد الانسانية، وعلى رأس هؤلاء، أو أولهم، المجرم الدولي بشار الأسد.