لم أكن أحلم يوماً أن تنكشف عورة #التطرف الإسلاموي بهذا الشكل الفاضح. ولعلّ في هذا خيراً. على مدى عقدين خضت سجالات عميقة مع بعض من ألطف وأظرف أصدقائي من أهم زعماء الإسلام السياسي، حول قضايا الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والمرأة الخ. وكانت الأجوبة بارعة في حذاقتها ونعومتها، لكنها لم تكن ابداً تصل الى حسم الموقف من قضية من يقرّ بالحق، الأئمة ام الناس، ليضيع الكلام دوماً في ضباب المراجعات التي بدأت بتكفير الكواكبي والتي قد لا تنتهي لقرون.

وأذكر تماماً كيف أمضيت ليلتين لأحاول إقناع أحد كبارهم بإدخال كلمة الديمقراطية في ورقة عمل مشتركة لكن هيهات: “سأخسر كل قواعدي” قال بعد ان غلب عليه النعاس.

وحين قطعت القاعدة وداعش الرؤوس وسجن المثقفون، او قتلوا واستباحوا القاصرات وتاجروا بالمخدرات وانتهكوا حرمة “اهل الذمة”، اكتفى هؤلاء بالدعوة لصلاح المؤمنين وسداد الرؤية. لم يكفروهم: “فهم مسلمون خاطئون”، ولم يحاربوهم فالأولوية “لحرب الكفار والزنادقة”، والله غفور رحيم، طالما ان النصر يلوح من بعيد (جداً، جداً). والأهم انهم لم يقطعوا يوماً حبل سرّة المودوي، ليغرق اليوم “العالَم الإسلامي” المفترض في قعر الحضارة في حين يجدّد هؤلاء النفخ في الحروب الدينية ليس في “عالمهم الإسلامي” فحسب، بل وفي العالم ليسروا نحوها وهم ناذمون.

أقول هذا لاستهل تعليقي على تلك اللذة الغريزية الطاغية التي طفت فجأة على مواقع الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الإسلاموية لوصول #طالبان الي السلطة في #أفغانستان.

وبسذاجة عصية على التعلم، يكرر هؤلاء الإسلامويون لعبة الحذلقة المزدوجة. وها هم يعودون للقفز بين منطق أهمية الحوار مع طالبان وضرورة الاعتراف بها وبذل المساعدات الإنسانية لتعديل مواقفها. ف”طالبان اليوم ليست طالبان البارحة”، ثمة بينهم مثقفون ودبلوماسيون يجيدون قصّ أظافرهم وحلق ذقونهم”.

لنعد الى أفغانستان. فمع تجدد سيطرتها على البلاد، سرعان ما ستكتشف طالبان ان الانتصار في الحرب كان الجزء الأسهل من المهمة. فالانتصار في زمن السلام سيكون طامتها الكبرى. المشاكل الأكبر لا تزال قارعة على الطريق، من كيفية بناء قيادة موحدة ومتفق عليها، وتوجهات السياسة الخارجية، ومن سيموّل عملياتها اليومية، وما ستكون عليه مصادر ميزانيتها. فعلى عكس ما تروّجه بعض الاوساط الغربية والعربية من أن طالبان منظمة عسكرية متجانسة وهرمية، يقودها زعيم عسكري وروحي “مقبول عالمياً” يخطّط لإقامة دولة إسلامية في أفغانستان.

الواقع ينفي ذلك بشكل ميلودرامي. ظاهرياً، تملي القيادة العليا، المعروفة باسم شورى كويتا في باكستان، وكان يفترض ان يمثل فيها كل مجلس شورى بحسب قدرته على تجنيد المقاتلين، وكان الهدف من هذا التمثيل التوصّل الى تحديد سيطرة لكل مجلس محلي. وتمّ تعيين حكام لكل دائرة، وعين هؤلاء بدورهم رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين عموميين آخرين، لكن كلّا منهم كان يعمل بشكل مستقل الى حدّ بعيد وبين تحالفاته ومصادر تمويله و”اقتصاده الحربي” على هواه، وكان كل حاكم يتمتع بجيشه الخاص ومخصصات من الميزانية العامة من “الخزانة” العامة لكويتا.

لكن سرعان ما تبرعمت شورى كويتا إلى مجالس منشقّة أخرى يقودها أمراء حرب محليون، لم يتبعوا الا نادراً تعليمات القيادة العليا. الواقع مختلف تماماً. فبعد سنوات قليلة من الصراع مع الاميركان اشتعلت الصراعات بين أعضائها حول استثمار الأموال والنفوذ. بطبيعة الحال، كان هناك الكثير من المنافسات الداخلية على المناصب والولاءات، مما زاد حدّة الصراع.

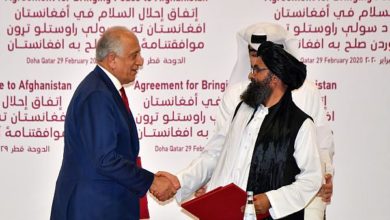

من أهم الأمثلة على ذلك انسحاب شبكة حقاني من شورى كويتا عام 2007 وإنشاؤها مجلسها الخاص، لتعود إلى شورى كويتا في عام 2015. وبعد ان كانت شبكة حقاني، التي تأسست في عام 1970، مفضلة لدى الأميركيين، الي حد اعتبار جلال الدين حقاني “تجسيد للخير”، تطورت لتصبح واحدة من المنظمات الإرهابية الرئيسية في أفغانستان. وعلى الرغم من أن زعيمها الحالي، سراج الدين حقاني، نجل مؤسس الحركة، هو الشخصية الثانية في قيادة طالبان، إلا أن المنظمة نفسها تعتبر الأكثر هيمنة والأفضل تسليحاً بين طالبان. وشاركت في المفاوضات في قطر، والتي بدأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووقّع على الاتفاق الذي تضمن التزاماً بتجنب إلحاق الضرر بالأهداف الأميركية.

هل غيّرت شبكة حقاني مواقعها؟ لا أتصور. فما بين سراج الدين حقاني وهبة الله أخون زادة، الذي يعتبر زعيم طالبان راهناً، نزاع تاريخي. خاصة حول العلاقة مع روسيا والصين واستثمار أموال الحرب. وبالرغم مما يتمتع به أخوند – زادا من فرص كرئيس للدولة، ثمة من يقترح أن يكون “هبة الله” اشبه بالمرشد الأعلى، ويكون أحد نوابه سراج الدين حقاني، أو عبد الغني برادار، أو محمد يعقوب نجل الملا عمر رئيساً للدولة. في حين يقوم أنس حقاني بالتفاوض مع حامد كرزاي، الذي لم يخف أبداً علاقاته مع طالبان، حتى عندما كان يستحوذ على ملايين الدولارات من المساعدات الأميركية، حول انتقال السلطة.

ستتطلب الانقسامات والنزاعات داخل طالبان، من قيادتها، تشكيل حكومة كبيرة، تعطي حصة مناسبة لكل أمير حرب، لتمنحهم سلطات مستقلة، كما كان الحال عندما كانت طالبان تدير البلاد قبل عام 2001. المغزى العملي لذلك، هو أن الميزانيات لن تخصص على أساس الحاجة، ولكن وفقاً للأهمية السياسية والقوة العسكرية لكل قائد أو شورى، ليتولى كل منهم شأن محاصصة المستثمرين الأجانب، (إن قدموا). فما سيتفق عليه في كابول لن يلزم حتماً قندهار أو قندوز. ثم ما الموقف من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني يعيشون الآن في إيران؟ بل ما هو الموقف من ايران وروسيا والصين وباكستان، التي رعت بعض فصائل طالبان وساعدت في الحرب ضد الآخرين.

الأخطر من ذلك أن مخزن أسلحة ضخماً سقط في حضن كل من امراء الحرب. وفي كل المقاطعات يتبختر الشبان في السيارات الاميركية وفي يدهم هذه الألعاب الخطرة، من مستودعات الجيش الأفغاني، إلى جانب نحو 200 طائرة وطائرة هليكوبتر، ومئات المركبات. وستعمل آلاف الأطنان من الذخيرة والأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون على تكريس ثروات ونزاعات امراء الحرب. مشكلتهم الوحيدة الآن هي العثور على أشخاص لقيادة هذه الطائرات، بعد عقود ركزوا فيها على حرب العصابات، وتخصصوا في الأجهزة المتفجرة.

إضافة الى ذلك، فان روسيا والصين وباكستان على اتصال وثيق مع قيادة طالبان منذ بعض الوقت، ولكن الطامة ان لكل منهما حليفه الخاص، وبالتالي فإن صنع السياسة الخارجية والتحالفات الإقليمية ستكون مستحيلة، بل مصدر صراع تغذيه ملايين الدولارات. وإذ تدرك زعامة طالبان أهمية العلاقات الدولية والحاجة إلى اكتساب الشرعية فان كل المؤشرات والمعلومات تشير لحقيقة فراغ الوعود بعدم الانتقام، ومنح المرأة حقوقها وبناء بلد مزدهر، حيثما استتبّت السلطة للملالي لفرض ايديولوجيتهم المتطرفة.

لا يدرك أصدقاؤنا الإسلاميون، بسذاجتهم العصية على التعلم، ان الابتسامات الباردة التي يلاقيهم بها محادثيهم الأجانب أثناء حديثهم عن ضرورة استيعاب طالبان والتفاوض معها، حقيقة ان من القوى الدولية تتأمل ببرود وبحماس خفي انحدار وسط آسيا من جديد بدأ من كازخستان الي أفغانستان نحو أتون حروب دينية سيكون الإسلام السياسي المتطرف وقودها من جديد. ولا يغير أن أوكل الغرب قد أوكل لبعض القوى الإقليمية إدارة هذا المشروع، فلن يكون لهم فيها من حصة الا الفتات.

فلو كان مكتوباً لمشروعهم النجاح، لنجح في القاهرة او الرباط او طهران او بغداد، أما أن تكون طالبان عَود على بدء، فانها قد تكون لعبتهم الميلودرامية الأخيرة.

وفي انتظار انتصار حقبة ليبرالية جديدة في أفغانستان، لن احبس انفاسي متفائلاً ابدا، بل سأحزن على حماقة أصدقائي.

المصدر: النهار