في أعقاب أزمة سياسية حادة، استمرت أكثر من ستة شهور، وزعزعت معنويات المجتمع، بينما هو في حرب مع وباء «كوفيد-19» وتوابعه، اختار رئيس الجمهورية تجميد مجلس النواب، وهي عبارة غير موجودة في الدستور، فيما منع ضباط من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ومساعديه من الدخول إلى مقر المجلس.

وتمثلت التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في استحواذه على السلطة التشريعية، إذ صار يُشرع بالمراسيم، في ظل تعليق نشاط البرلمان، والسلطة التنفيذية إذ استأثر بسلطات رئيس الحكومة، هشام المشيشي الذي أجبر على الاستقالة، بالإضافة إلى السلطة القضائية من خلال قراره ترؤُس النيابة العمومية.

ووصفت «جمعية القانون الدستوري» الإجراءات الاستثنائية بالانقلاب، وتضم الجمعية فقهاء القانون الدستوري، وهم من زملاء قيس سعيد، الذي كان يعمل في خطة أستاذ مساعد للقانون الدستوري قبل صعوده إلى سدة الرئاسة.

إلا أن الضغوط التي مارستها جمعيات أهلية، من بينها جمعية القضاة، حملت الرئيس على إعلان تخليه عن رئاسة النيابة العامة. وبموجب البند 80 من الدستور، الذي استند عليه رئيس الجمهورية لتبرير العملية الانقلابية لا يحق له حل البرلمان، ولذا لجأ إلى عبارة «تعليق نشاط المجلس» مع تحديد سقف للتعليق بثلاثين يوما. لكن الأرجح أنه سيمدد الفترة لأن من الصعب تسمية رئيس للحكومة ومنحه فرصة تشكيل طاقمه الحكومي في شهر واحد.

في المقابل سيطرح تشكيل حكومة جديدة تحديا كبيرا للرئيس، لأن الدستور يقضي بأن مجلس النواب هو الذي يُجيز الحكومة، بغالبية الأصوات، ويمنحها الثقة. فهل سيضطر إلى دعوة المجلس للانعقاد، مُخالفا بذلك قرار التعليق، أم سيكتفي بأداء أعضاء الحكومة المعينين القسم أمامه، مع أنه إجراء غير دستوري؟

وعلى الرغم من أن البند 80 من الدستور يشترط استشارة رئيسي مجلس النواب والوزراء قبل حل البرلمان، فإن الاثنين أكدا أنهما لم يُستشارا في الأمر، خاصة أن علاقاتهما مع رئيس الجمهورية كانت متدهورة أصلا.

أزمة طال أمدها

أتت هذه الإجراءات في أعقاب أزمة سياسية طال أمدها، وتمثلت في صراع علني ومفتوح بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الذي يتزعم في الوقت نفسه «حركة النهضة» الحزب الأول في البرلمان، لكنه لا يملك الغالبية.

واستطاعت «النهضة» أن تُؤمن وسادة تُراوح بين 120 و130 نائبا لدعم حكومة المشيشي.

إلا أنها لعبت دورا سلبيا، في تردي المناخ السياسي في الفترة الماضية، بحسب مراقبين، لكونها لم تقدر على امتصاص الاستفزازات التي تعرضت لها من رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، وهي أعلى الأصوات المُطالبة بإلغاء مكاسب ثورة 2011 وإعادة تركيز منظومة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وكانت موسي تدعو علنا إلى إعادة القيادات النهضوية إلى السجون، وتنحية الغنوشي من رئاسة مجلس النواب.

كما لجأت في مناسبات متكررة، إلى تعطيل جلسات البرلمان، باستخدام مكبرات الصوت أثناء الجلسات، فتحولت المداولات، أحيانا، إلى حلبة عراك بين نواب «النهضة» ونواب كتلة حزب موسي. وجعلت تلك المشادات والملاسنات الرأي العام يضجر من تلك المشاهد، التي كان التلفزيون العمومي يبثها على الهواء، وشعر الرأي العام بالنقمة على جميع السياسيين.

وكان واضحا في الفترة الأخيرة أن غضب الرأي العام زاد حدة بدرجات كبيرة، مثلما أظهرت ذلك استطلاعات الرأي، بسبب تعطُل أعمال البرلمان، فيما ظلت مشاريع القوانين عالقة.

والثابت أن موسي، لعبت دورا محوريا في تهيئة الأجواء للحركة التي قام بها رئيس الجمهورية. لكن اللافت أنها لاذت بالصمت منذ الأحد الماضي، مع تأكيدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمها المطلق لما فعله الرئيس.

على هذا الأساس يجوز أن يتساءل المرء هل ما زال لهذا الحزب من دور في المستقبل، علما أن رئيسته تحتكر كافة السلطات داخل الحزب، وهي الوجه الإعلامي الوحيد الذي يتحدث إلى وسائل الإعلام.

مسؤولية «النهضة»

ويُحمل المحللون قسما كبيرا من المسؤولية عن تردي الأوضاع، إلى قيادة «النهضة» التي رفضت الاستماع إلى أصوات العناصر الإصلاحية داخل الحركة، ما أدى إلى إرجاء المؤتمر العام، بسبب الخلافات على خريطة الطريق. وتعلقت بالحزب، على امتداد السنوات الأخيرة، صورة سلبية مردُها الاستفراد بالقرار والاعتماد على الأسرة والأقرباء والتغطية على أخطاء المُخطئين. ولوحظ أن كثيرا من الضالعين في ملفات الفساد انضموا إلى «النهضة» لضمان الإفلات من المحاسبة.

أكثر من ذلك، كشفت تقارير قضائية أن رئيس الحركة راشد الغنوشي على صلة باغتيال الزعيمين المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي في العام 2013. وجددت أخيرا هيئة الدفاع عن الزعيمين المغدورين تحريك الملف القضائي.

أزمات متشابكة

سيتعين على الحكومة التي سيتم تشكيلها أن تُجابه ملفات حارقة تزداد كل يوم تعقيدا، في مقدمها احتواء أزمة «كوفيد- 19» التي عجزت السلطات عن مقاومتها ومحاصرتها، بالرغم من المساعدات التي أتت من دول عدة.

وثاني التحديات يتعلق بحلول ميقات تسديد ديون، فيما اقتصاد البلد مُتضرر جدا من الإجراءت الوقائية، وخاصة من حظر الجولان عشر ساعات في اليوم، وتراجع إيرادات القطاعين الصناعي والسياحي. وكانت تونس سددت قرضا مُستحقا للبنك الدولي الشهر الماضي باللجوء إلى البنك المركزي، الذي اقترض المبلغ من المصارف المحلية، وهو قرض قصير المدى لا يتجاوز استحقاق تسديده ثلاثة آشهر وبسعر فائدة أعلى من 6 في المئة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن قرضا آخر سيحل ميقات تسديده الخميس المقبل، لكن سيتعذر على الحكومة الجديدة، إن تشكلت، أن تجد احتياطيا يُمكن من تسديده. كما أنها لن تكون قادرة على السيطرة على هذا الملف الشائك، بسبب الاضطرار إلى طلب قروض جديدة لتسديد أخرى قديمة. ولعل هذا ما حمل سعيد على البحث عن رئيس حكومة من عالم المال والأعمال.

460 رجل أعمال مورطون في قضايا فساد؟

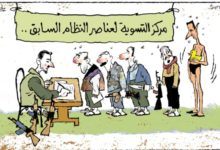

أما الواجهة الثالثة التي سيتعين على الحكومة الاشتغال عليها، فهي ذات طابع قضائي، وتتعلق بملفات عالقة منذ 2011 تخص 463 رجل أعمال ومسؤولا سابقا، مورطون في قضايا فساد مالي، سيُحالون على القضاء، ومن بينهم الرئيسة السابقة لـ»هيئة الحقيقة والكرامة» سهام بن سدرين، التي يتردد في الأوساط القضائية أن القيادي في «النهضة» نور الدين البحيري هو من كان وراء اختيارها لهذا المنصب، لما كان وزيرا للعدل في حكومة قادتها «النهضة» بين 2011 و2013.

وحض الرئيس سعيد المُشتبه بهم في قضايا فساد، على إبرام صلح مع القضاء والتعهد باستثمار الأموال المُستعادة في إقامة مشاريع تنموية في المحافظات المحرومة. وقدر سعيد في اجتماع مع رئيس منظمة أرباب العمل، القيمة الاجمالية للأموال المنهوبة بـ13.5 مليار دينار (4.5 مليارات دولار).

تعديل الدستور

أما على الصعيد التشريعي فالأرجح أن الرئيس سعيد سيباشر في الفترة المقبلة إجراءات تعديل على الدستور، من أجل الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهو ما وعد به خلال حملته الانتخابية، وكرره بعد ذلك في مناسبات عدة. ولم يُخف منذ ما قبل اعتلائه سدة الرئاسة، برمه بالأحزاب السياسية وقلة ثقته بها، ويتردد أنه سيستثمر تعديل الدستور المرتقب لتحجيم دور الأحزاب في الحياة السياسية عموما، وأثناء المحطات الانتخابية بشكل خاص.

ويعتقد سعيد أن الديمقراطية ينبغي أن تُبنى بالاعتماد على الحكم المحلي والمجالس الجهوية المنتخبة، ما رأى فيه خبراء قانونيون استنساخا لتجربة «البلديات» أو «اللجان الشعبية» في النظام الذي أرساه معمر القذافي (1969-2011) في ليبيا. والأرجح أن سعيد سيُدمج هذه الأفكار في مشروع تعديل الدستور قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.

بالمقابل هناك من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني من اعتبر التعديلات المزمع إدخالها على دستور 2014 الذي نقل تونس إلى الجمهورية الثانية، تأسيسا لحكم رئاسي فردي تطغى فيه رئاسة الجمهورية على باقي السلطات. غير أن المجتمع المدني مُتحفز منذ الآن لمعارضة أية تعديلات يمكن أن تُعيد البلد إلى المربع الأول. ويكمن هنا الفرق بين السيناريو المصري في 2013 والسيناريو التونسي الحالي، إذ لم تُسجل اعتقالات بالجملة ولا صلاحيات واسعة للجيش الذي بقي في الصف الثاني، وظلت وسائل الإعلام تتطرق للقضايا السياسية من دون قيود، وتستضيف مؤيدين ومعارضين للانقلاب الناعم.

حذر من تكرار سيناريو مصر

والظاهر من خلال تعاليق العواصم الإقليمية والدولية على ما جرى في تونس، أن تلك العواصم نصحت بالحذر من تكرار السيناريو المصري، وتفادي العنف والقمع، كي تتم عملية تعليق العمل بالدستور بسلاسة. وكان تشابه المضامين، وحتى العبارات بين البيانات التي أصدرتها الخارجية الأمريكية والدول الأوروبية، أمرا لافتا، فقد اتفقت على استبعاد عبارة الانقلاب وأيدت حركة الرئيس سعيد، مع التشديد على ضرورة احترام الحريات والالتزام بالقوانين ومنح دور مركزي لمكونات المجتمع المدني في الخروج من الأزمة.

ويُستشف من خلال قراءة تلك البيانات أن هناك موقفا دوليا وإقليميا عاما قد يكون تبلور قبل الأحد 25 من الشهر الماضي، ويقوم على تأييد تجميد مجلس النواب وتحجيم حركة «النهضة» ورفع الحصانة عن النواب كي يُتاح للسلطات القضائية استجواب المشتبه بهم من أعضاء البرلمان ومن خارجه.

غير أن الخارجية الأمريكية رفضت، على لسان الوزير أنتوني بلينكن، حل البرلمان ونزع الحصانة عن جميع النواب.

متابعة دقيقة من عواصم القرار

ولوحظ في هذا السياق أن الانقلاب الأبيض في تونس لاقى متابعة دقيقة من عواصم القرار سواء الأمريكي أو الأوروبي أو التركي، وأكدت الغالبية أنهم يأملون المحافظة على التجربة الانتقالية التونسية بوصفها أنموذجا فريدا في المنطقة. وكان الإيطاليون أعلى الأصوات تأييدا لإجراءات الرئيس سعيد انطلاقا من أن وجود نظام قوي في تونس يساعدهم على النجاح في الحرب على تدفق المهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للمتوسط إلى سواحل إيطاليا.

تركيا: موقف متغير

واتخذ الأتراك، الذين تربطهم بتونس مصالح اقتصادية كبيرة، موقفا أوليا برفض تزكية الانقلاب الأبيض، لكنهم سرعان ما غيروا موقفهم، على الرغم من العلاقة الخاصة بين راشد الغنوشي والرئيس اردوغان. أما الفرنسيون فبدوا كمن يُعطي التوجيهات إلى الرئيس التونسي، مُستعجلين تســـمية رئيس للحكومة، مع حضه سلفا على السرعة في تشكيلها.

وذكرت تعليقات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أحداث تونس، بالدروس التي اعتاد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراؤه على إعطائها، علنا، للسياسيين اللبنانيين، أو لرؤساء بعض البلدان الأفريقية المرتبطة بفرنسا.

قصارى القول أن الخطوات المقبلة التي سيتخذها الرئيس سعيد ستضعه بشكل مستمر تحت مجهر الدول الأجنبية التي تُصنف في خانة «شركاء تونس» ما يجعل هامش حركته ضيقا إلى أبعد الحدود.

المصدر: القدس العربي