دخلت الولايات المتحدة والصين في منافسة قد يتبين مع الوقت أنها أطول وأشمل وأشد من أي سباق دولي آخر في التاريخ الحديث، بما في ذلك الحرب الباردة. وقد تزايدت المخاوف في البلدين من احتمال تصعيد المنافسة فتتحول إلى صراع مفتوح. خلال العقد الأخير، انتقل التوافق العام في واشنطن بشكل حاسم لمصلحة المواجهة مع بكين. وقد شكل ذلك مساراً بلغ ذروته في ظل إدارة ترمب التي عبرت صراحة عن عدائها للصين وذمت “الحزب الشيوعي الصيني”. وتبدلت النبرة مع التغيير الجديد في الإدارة الأميركية، بيد أن التغيير لم ينعكس بشكل كبير على جوهر المسألة. إذ يؤكد “الدليل الإرشادي الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي” الذي أطلقته إدارة بايدن في مارس (آذار) أن الصين تشكل “المنافس الوحيد القادر على دمج قدراته العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والتقنية، بغية تشكيل خطر مستمر على وجود نظام عالمي مستقر ومفتوح”. ويعتبر كثيرون في واشنطن أن ظهور هذا التوافق العام الجديد حول الصين، وهو الأقسى حتى الآن، جاء رداً على تحركات أكثر حزماً، بل ربما عدوانية، من قبل بكين. ووفق رأيهم، لقد أرغمت الصين الولايات المتحدة على اتخاذ موقف أكثر صرامة حيالها.

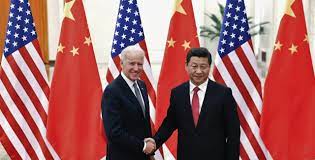

وما زال الموقف الرسمي لـ”الحزب الشيوعي الصيني” ينص على ضرورة أن تسترشد العلاقات الثنائية بمبدأ “لا صراع ولا مواجهة، واحترام متبادل وتعاون مربح للطرفين”، بحسب وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ في اتصاله الهاتفي الأول بالرئيس الأميركي جو بايدن، في فبراير (شباط) 2021. ومع ذلك، على غرار تصاعد القسوة في النظرة الأميركية إلى الصين خلال السنوات الأخيرة، كذلك بدأت تتردى نظرة مسؤولين صينيين كثيرين إلى الولايات المتحدة. ويسود في بكين اعتقاد بأن الولايات المتحدة تشكل التحدي الخارجي الأكبر بالنسبة للأمن القومي والسيادة والاستقرار الداخلي في الصين. وبات معظم المراقبين الصينيين يعتقدون أن الخوف والحسد يدفعان الولايات المتحدة إلى احتواء الصين بكل الطرق الممكنة. ومع أن نخبة من خبراء السياسة الأميركية يدركون جلياً طريقة انتشار هذا الاعتقاد في الصين، يفوت عديد منهم أنه من وجهة نظر بكين، فإن الولايات المتحدة، وليس الصين، هي المسؤولة عن هذا المناخ العدائي الجديد، لا سيما عبر تنفيذها ما يراه “الحزب الشيوعي الصيني” بأنه حملة امتدت عقوداً من الزمن من التدخل في الشأن الداخلي الصيني بهدف إضعاف سلطة الحزب. سوف يساعد تحسين فهم هذه الآراء المتباينة حول التاريخ الحديث للبلدين، في إيجاد سبيل لإدارة المنافسة بينهما وتفادي وقوع صراع مدمر لا يريده أحد.

الشعور متبادل

ليس من الصعب أن تتبين سبب اعتبار المسؤولين الأميركيين الصين منافسة لهم. إذ يقدر معظم المحللين أنه مع نهاية 2021، سوف يعادل إجمالي الناتج المحلي الصيني نحو 71 في المئة من الناتج المحلي الأميركي. وبالمقارنة، خلال أوائل ثمانينيات القرن الماضي، في خضم “الحرب الباردة”، وصل إجمالي الناتج المحلي الروسي إلى أقل من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. وكذلك حلت الصين محل الولايات المتحدة باعتبارها أكبر وجهة للاستثمار الخارجي. ويتزايد شعور الأميركيين بأنه في إطار المنافسة مع الصين، فإن الزخم موجود في بكين.

مع زيادة الصين ثراء ونفوذاً، وجه السياسيون الأميركيون الذين يأملون أن يعكسوا صورة صارمة عن أنفسهم انتقادات قاسية إلى “الحزب الشيوعي الصيني”، ولعبوا على أوتار المخاوف الشعبية حول اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والاختراق الصيني المزعوم للمؤسسات الأميركية وسرقة الأسرار التجارية والهجرة الصينية غير الشرعية. في 2020، وجه الرئيس دونالد ترمب اتهامات متكررة للصين بنشر العوامل المسببة للأمراض التي تؤدي إلى الإصابة بكوفيد- 19، واستخدم عبارة “الفيروس الصيني” في الإشارة إليها، وتستمر الشكوك حول تضليل بكين بقية العالم بشأن أصول الفيروس. في ظل ولاية بايدن، خفت شراسة النبرة الأميركية تجاه الصين لكنها ما زالت تعكس جواً عدوانياً. ووفق كلمات بايدن في مؤتمره الصحافي الأول في مارس (آذار) 2021، “لدى الصين هدف عام بأن تصبح الدولة الرائدة في العالم، وأغنى دول العالم، وأكثر دول العالم نفوذاً. لن يحدث ذلك في وجودي، لأن الولايات المتحدة ستسمر في النمو والتوسع”.

ولا يقتصر التشكيك في الصين على المسؤولين والنخبة في الولايات المتحدة. ومع حلول الخريف الماضي، أفادت نسبة قياسية من الأميركيين الذين استُطلعت آراؤهم، بلغت 73 في المئة، عن رأيها السلبي بالصين، بحسب “مركز بيو للأبحاث” Pew Research Center. وقد يعكس ذلك جزئياً تبدلاً لدى الجيل الجديد. إذ يميل الأميركيون الأكبر سناً إلى اعتبار نظرائهم الصينيين كطلاب أو شركاء صغار، يتوقون إلى التعلم من التجارب الأميركية. في المقابل، يواجه الأميركيون الأصغر سناً الصين وقد فرضت وجودها أكثر من ذي قبل، وقد يكونون أقل تعالياً، بل أقل تعاطفاً أيضاً في جانب من الجوانب، مع نظرائهم الصينيين. وفي هذه الأثناء، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً مخيفاً في أعمال العنف بدوافع عنصرية وخطاب الكراهية الموجه ضد الأشخاص من أصول آسيوية، ويربط بعض المحللين هذا الاتجاه بالعلاقات المتردية بين الولايات المتحدة والصين. يعيش في الولايات المتحدة اليوم أكثر من خمسة ملايين شخص أصولهم صينية، وقد ولد ما يزيد على ثلاثة ملايين منهم في الصين. وقبل ظهور الجائحة، استضافت الكليات والجامعات الأميركية نحو 400 ألف طالب من البر الصيني الرئيس. وطالما اعتُبِر هؤلاء الأشخاص والجماعات المحلية التي يشكلونها صلة وصل بين البلدين. في المقابل، قد يصبح وجودهم والمعاملة التي يتلقونها مصدراً للاحتكاك.

في الولايات المتحدة، يشكل صعود الصين مصدر آلام عصبية وقلق. أما في الصين، فمن غير المفاجئ أن تشكل مكانة البلاد المتنامية مصدر ثقة وفخر. وقد ذكر شي أمام مجموعة من المسؤولين الرفيعي المستوى داخل “الحزب الشيوعي الصيني” في يناير (كانون الثاني) “فيما يواجه العالم اضطرابات غير مسبوقة، يصب الوقت والزخم في مصلحة الصين”. ويبدو أن المسؤولين الصينيين يشعرون بمزيد من الشجاعة في مواجهتهم واشنطن. في مارس (آذار)، تصدر اسم يانغ جييشي، عضو المكتب السياسي في الحزب والدبلوماسي الصيني المخضرم، عناوين الأخبار أثناء اجتماع جدلي رفيع المستوى جمع الولايات المتحدة بالصين في ألاسكا، إذ وبخ المسؤولين الأميركيين المشاركين بسبب مخاطبتهم الصين “باستعلاء” وشدد على أن “الولايات المتحدة غير مؤهلة… لمخاطبة الصين من موقع قوة”.

خلال السنة الفائتة، تعززت ثقة الصين بفضل سلسلة من التناقضات الصارخة مع الولايات المتحدة. فمع حلول منتصف شهر مايو (أيار) قاربت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ”كوفيد” في الولايات المتحدة 600 ألف وفاة، فيما فقدت الصين، على الرغم من كثافتها السكانية الأعلى بكثير من أميركا، أقل من 5 آلاف شخص، وفق الأرقام الرسمية. وخلال السنوات الأخيرة، أصدرت الولايات المتحدة بانتظام سلسلة روايات تناولت عمليات إطلاق النار الجماعية، وعنف الشرطة، والاضطراب في المدن، ما يشكل درجة من الفوضى والعنف لا مثيل لهما في الصين. وكذلك كشف الجدال الذي أحاط الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، الذي بلغ ذروته مع اعتداء مثيري الشغب على مبنى الكونغرس في 6 يناير ضمن سياق محاولة منهم سعت إلى تغيير هزيمة ترمب [كي تصير فوزاً]، كشف درجة عالية من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة، لا سيما بالمقارنة مع الانضباط وإمكانية التنبؤ داخل النظام الصيني. وبناء على هذه الخلفية، يسلط عديد من المحللين الصينيين الضوء على آفات الخلل السياسي وانعدام المساواة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والانقسامات الإثنية والعرقية، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وغيرها من الأنظمة الديمقراطية الغربية. كذلك يشيرون إلى سوء حال دول نامية عدة وشيوعية سابقة، حاولت تقليد الأنظمة الغربية في أعقاب الحرب الباردة. كذلك يلاحظون استمرار معاناة أفغانستان والعراق، وهما أكثر بلدين تدخلت فيهما الولايات المتحدة بقوة، من الفقر وانعدام الاستقرار والعنف السياسي. ولكل هذه الأسباب، يشعر عدد كبير من الصينيين، خصوصاً الجيل الأصغر، بأنهم محقون في مقابلة الضغط الأميركي بثقة وحتى بحس من النصر والتحدي.

اليد الخفية

ثمة ما يقف وراء التصلب في الآراء الصينية تجاه الولايات المتحدة أخيراً، متمثلاً في مصدر للعداوة أعمق وأقدم [من الصراع الحاضر بينهما]. فلطالما اعتبر الصينيون أن أكبر المخاطر التي تتربص بسيادة الصين وأمنها القومي يتأتى من التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية، بهدف تغيير النظام السياسي في البلاد وإضعاف “الحزب الشيوعي الصيني”. وغالباً، لا يعي الأميركيون أهمية هذا التاريخ بالنسبة إلى نظرائهم الصينيين، ومدى تأثيره على رأي بكين بواشنطن.

وتذكيراً، قضى صعود “الحزب الشيوعي الصيني” إلى موقع السلطة في 1949 على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الأميركية مع البر الصيني الرئيس. وفي ردها على محاولات واشنطن احتواء الصين وعزلها، أسست بكين حلفاً مع موسكو، وسرعان ما وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية. وفي تلك الفترة تقريباً، شن “الحزب الشيوعي الصيني” حملة عقائدية من أجل تجريد الصينيين المثقفين من عقلية “مناصرة أميركا، والخشية من أميركا، وعبادة أميركا”. وفي منتصف خمسينيات القرن الماضي، لم يفت “الحزب الشيوعي الصيني”، ملاحظة دعم الولايات المتحدة وحلفائها الثورات المعادية للشيوعية في هنغاريا وبولندا الواقعتين آنذاك تحت الهيمنة السوفياتية. وخلال العقدين التاليين، أعطيت الأولوية في أجندة الحزب باستمرار، للحماية من محاولات التخريب الغربية ومنع حصول “تطور سلمي” في اتجاه الرأسمالية والديمقراطية على الطريقة الغربية.

في أواخر سبعينيات القرن الماضي، فتحت سياسة “الإصلاح والانفتاح” التي أطلقها الزعيم الصيني دينغ هيسياو بينغ أبواب التغيير السياسي الجذري، وأدت إلى انتعاش العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. وازدهرت النشاطات التجارية والروابط بين المجتمع المدني في البلدين خلال ثمانينيات القرن الماضي. في المقابل، غذى تقارب العلاقات كذلك الشكوك الصينية في نية الأميركيين غرس بذور المعارضة داخل الصين وصولاً إلى الإطاحة بـ”الحزب الشيوعي الصيني” في نهاية المطاف. وتأكدت مخاوف الحزب من النوايا الأميركية بعد التغطية الكثيفة التي خصصتها وسائل الإعلام الأميركية لمظاهرات “ساحة تيانانمن” في 1989، والعقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على بكين في أعقاب تلك الحوادث.

منذ ذلك الوقت، كلما يواجه “الحزب الشيوعي الصيني” اضطرابات سياسية في الداخل، يعتقد أن للولايات المتحدة يداً خفية فيها. في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بعد قمع بكين “منظمة فالون غونغ” التي صنفها الحزب الشيوعي الصيني “طائفة شريرة”، هرب قائدها وبعض أتباعها إلى الولايات المتحدة وأسسوا معقلاً لهم هناك، وكذلك أدان مجلس النواب الأميركي “اضطهاد” الصين للمجموعة ولأتباعها. كذلك استضافت الولايات المتحدة عدداً من المنشقين الصينيين وأولتهم دعمها المستمر. في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، حصل ليو شياوبو، وهو مثقف ذائع الصيت وناقد شرس لـ”الحزب الشيوعي الصيني”، على جائزة نوبل للسلام. وقد هنأ مجلس النواب الأميركي ليو ودعا الصين إلى إطلاق سراحه من السجن. ويسود الاعتقاد في الصين بأن سياسيين أميركيين ضغطوا على لجنة نوبل من أجل إعطاء الجائزة لليو.

واستطراداً، ثمة ما يغيظ المسؤولين الصينيين بشكل خاص متمثلاً في ما يرونه تدخلاً أميركياً داخل المناطق المضطربة في الصين. في 2018، حين وقع تمرد في “لاسا”، عاصمة التبت، اعتبر “الحزب الشيوعي الصيني” أن أعمال العنف وقعت نتيجة الدعم الأميركي الطويل الأمد للانفصاليين التبتيين الذين يسكنون في الخارج ويقودهم الدالاي لاما، الذي منح تسعة لقاءات مع الرؤساء الأميركيين بين عامي 1991 و2008. وأكدت وسائل الإعلام الصينية في بداية 2009 أن “زمرة الدالاي قد أصبحت أداة للتدخل الأميركي الوقح في الشؤون الداخلية الصينية، ومحاولاتها تقسيم الصين”. في 2018، سن ترمب قانوناً يفرض على وزارة الخارجية الأميركية معاقبة المسؤولين الصينيين الذين يمنعون الأميركيين من السفر بحرية إلى التبت، في خطوة أدانتها وزارة الخارجية الصينية واعتبرتها “تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصينية”.

وأخيراً، أصبحت منطقة “شينجيانغ” الصينية في غرب البلاد، مصدر احتكاك رئيس. إذ ترى الصين أن أعمال الشغب العنيفة التي وقعت هناك في يوليو (تموز) 2009، خططت ونظمت من الخارج، وإن الناشطين الإيغور في الولايات المتحدة الذين تلقوا التشجيع والدعم من المسؤولين الأميركيين والمنظمات الأميركية كانوا بمثابة “اليد السوداء” التي وقفت وراء الاضطرابات. في 2019، اتهمت منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة “الحزب الشيوعي الصيني” بوضع الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة تحت المراقبة وممارسة التعذيب بحقهم، واحتجاز مليون شخص على الأقل داخل مخيمات في “شينجيانغ”. وفي عام 2020، أقر الكونغرس الأميركي تشريعاً يفرض على الحكومة الفيدرالية الإفادة عن الانتهاكات التي تحصل في المنطقة. وفي مارس (آذار)، صنفت إدارة بايدن تصرفات الصين في “شينجيانغ” باعتبارها “تطهيراً عرقياً”، وفرضت عقوبات على المسؤولين الصينيين المكلفين إدارة الشؤون الأمنية للمنطقة. أنكرت بكين ذلك الادعاء مراراً وتكراراً، واتهمت واشنطن بأنها “مهووسة بحياكة الأكاذيب والتخطيط لاستخدام قضايا مرتبطة بمقاطعة “شينجيانغ”، من أجل احتواء الصين وخلق فوضى في الصين”، بحسب كلمات الناطق باسم بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وعلى نحو مماثل، تشكل السياسة الأميركية تجاه هونغ كونغ مصدراً آخر طويل الأمد لانعدام الثقة من طرف الصينيين. في 2014، وقعت في هونغ كونغ سلسلة من احتجاجات الشارع عرفت لاحقاً باسم “احتلوا مركز المدينة” Occupy Central (أو “حركة المظلة”)، رداً على قرار بكين فرض إصلاح النظام الانتخابي في الإقليم. اعتقدت بكين أن الحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أسهمت في تنظيم الاحتجاجات. وعندما اندلعت الاحتجاجات مجدداً في 2019-2020، رداً على التغييرات المقترحة على قانون تسليم المطلوبين بين البر الصيني وهونغ كونغ، اتخذت القوى الأمنية إجراءات صارمة، وفرضت إدارة ترمب عقوبات على عدد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ. وفي مارس (آذار) أضافت إدارة بايدن مزيداً من العقوبات رداً على فرض بكين قانون أمن قومي جديد ومتشدد، في هونغ كونغ.

وأخيراً، لم تولد أي قضية انعدام الثقة بالولايات المتحدة، بالنسبة إلى الصين، بقدر ما فعلته مسألة وضع تايوان. طيلة عقود، ولدت سياسة “صين واحدة” التي اتبعتها واشنطن إجمالاً، الأثر المنشود بمنع نشوب صراع أميركي- صيني بسبب الخلاف حول الجزيرة. ولكن هذا الصراع أوشك على الوقوع مرات عدة، وشرعت قدرة السياسة في التغطية على التوترات، في التلاشي. في 1995، مع اكتساب الفصائل المؤيدة للاستقلال في تايوان زخماً، تلقى رئيس الجزيرة، لي تنغ هوي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يزور “جامعة كورنيل” التي تخرج فيها، حيث ألقى خطاباً أثار استياء بكين. ورداً على ذلك، أجرت الصين تدريبات عسكرية على مقربة من تايوان، وأرسلت واشنطن مجموعتي حاملات طائرات مقاتلة إلى المنطقة في ربيع 1996. من وجهة نظر بكين، أكدت الأزمة أن واشنطن ستظل عائقاً أمام التوحيد. وخلال إدارة الزعيم التايواني ما يينغ جيو، من 2008 إلى 2016، خفت التوترات بين بكين وتايبيه. في المقابل، منذ 2016، حينما تولى “الحزب الديمقراطي التقدمي” المؤيد للاستقلال، السلطة في تايبيه، عاد الموقف الصيني إلى التصلب. دأبت الصين على ممارسة ضغط سياسي وعسكري على تايوان من أجل ردع “الحزب الديمقراطي التقدمي” من اتخاذ خطوات باتجاه الانفصال القانوني. وفي هذه الأثناء، خلال السنوات الأخيرة، بدأت واشنطن بتخطي الحدود في موضوع تايوان. في ديسمبر (كانون الأول) 2016، تلقى ترمب، بوصفه رئيساً منتخباً، اتصالاً هاتفياً من الزعيم التايواني تساي إينغ- وين، الذي هنأه على فوزه بالانتخابات، وقد أثارت تلك المكالمة احتجاجاً غاضباً من بكين. ومع أن ترمب نفسه لم يبدِ تركيزاً كبيراً على مسألة تايوان، فقد وقع عدداً من القوانين الهادفة إلى توطيد العلاقات الأميركية- التايوانية وتعزيز مكانة الجزيرة دولياً. وفي يناير (كانون الثاني)، أصبح بايدن أول رئيس أميركي منذ 1978 يستضيف مبعوث تايوان لدى الولايات المتحدة في حفل تنصيبه. وبعد مرور أيام على ذلك الحدث، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أكدت التزام واشنطن “الذي لا يتزحزح” بالجزيرة.

واستكمالاً، يعتقد “الحزب الشيوعي الصيني” أن كل هذه المحاولات الأميركية المتصورة للتحريض على الانشقاق وزعزعة الصين، تشكل جزءاً من استراتيجية أميركية متكاملة في نشر النموذج الغربي في الصين xihua وتقسيمها fenhua ومنعها من أن تصير قوة عظمى. وتؤمن بكين بأن واشنطن شكلت القوة التي حفزت “الثورات الملونة” التي وقعت خلال العقد الأول من القرن الحالي في دول سوفياتية سابقة، وتشير إلى أن الحكومة الأميركية قد أججت الحركات الاحتجاجية ضد الأنظمة الاستبدادية حول العالم، بما فيها الثورات العربية في 2010 و2011. ويعتقد “الحزب الشيوعي الصيني” أن هذه التدخلات الأميركية المزعومة ستؤمن لواشنطن خططاً أساسية كي تقوض الحزب وتطيح به في النهاية. لا تعترف الحكومة المركزية والإعلام الصيني الرسمي بوجود أي فارق بين السلطة التنفيذية الأميركية، والكونغرس الأميركي والإعلام الأميركي والمنظمات غير الحكومية التي مقرها في الولايات المتحدة. إذ يعتبر “الحزب الشيوعي الصيني” المؤسسات الأميركية كلها، والأفراد الأميركيين الذين ينتقدون بكين أو يتخذون إجراءات ضدها، لاعبين منخرطين في حملة تخريب مدروسة ومنظمة جيداً، كذلك يعتبر الحزب أن أي مواطن أو فريق صيني تلقى الدعم من الولايات المتحدة أو المنظمات الأميركية بأي شكل من الأشكال، “عميلاً” أو “أداة سياسية” في يد واشنطن.

واستناداً إلى ذلك، لم تقتصر ردود فعل الصين حيال ما رأت فيه تدخلاً أميركياً، على مجرد الخطاب الغاضب. وخلال السنوات الأخيرة، رسخت الصين قاعدة نفوذ “الحزب الشيوعي الصيني” في المجتمع وشددت القيود على المعلومات “غير الصحيحة سياسياً” التي يستطيع مواطنوها الوصول إليها. وكذلك فرضت بكين عقوبات على المسؤولين والمنظمات والأفراد الأميركيين الذين يزعم الحزب أنهم يعملون ضد الصين. ويشكل هذا الحذر من التدخل الأميركي المتصور جزءاً من استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى هدفها حماية قيادة الحزب. وتتضمن تلك الاستراتيجية كذلك عدداً من القوانين والسياسات الرامية إلى تقييد قدرة الأميركيين وغيرهم من الأجانب على تشجيع المعارضة السياسية في الصين، وتلك نشاطات يعتقد الحزب أنها تشكل تهديداً لشرعيته وسلطته. كذلك طور “الحزب الشيوعي الصيني” عمليات “التثقيف السياسي” في أوساط كوادره والشعب بشكل عام في الداخل، وكذلك عمد إلى تنويع جهوده الدعائية في الخارج.

بشكل عام، ترتبط مخاوف “الحزب الشيوعي الصيني” في ما يتعلق بالتدخل الأميركي في الشأن الصيني الداخلي، ارتباطاً مباشراً مع التوترات بين واشنطن وبكين في مجموعة من القضايا الجيوسياسية، بما فيها النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وتبادل اللوم في موضوع أصل الفيروس الذي تسبب في جائحة “كوفيد- 19”. ويعتبر موقف الصين المتزايد حزماً بشأن هذه الخلافات، بمثابة رد فعل متأت جزئياً من اعتقاد الحزب الشيوعي الصيني بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تقويض البلاد ونزع غطاء الشرعية عن الحزب. وثمة رسالة واضحة: لا يمكن ترهيب الصين.

نظامان وواقعان

تدور العلاقة بين الولايات المتحدة والصين حول نظامين هما النظام الداخلي الذي يرسيه الحزب الشيوعي الصيني داخل الصين، والنظام الدولي الذي تريد الولايات المتحدة أن تقوده وتحافظ عليه. وقبل تدهور العلاقات الثنائية، الذي بدأ في 2017، حافظت واشنطن وبكين على تفاهم ضمني مفاده ألا تسعى الولايات المتحدة علناً إلى زعزعة استقرار النظام الداخلي الصيني، وفي المقابل، لن تتعمد الصين إضعاف النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وضمن نطاق هذا التفاهم المتبادل، وسع البلدان علاقاتهما التجارية والمدنية بشكل هائل، إلى حد وصولها مرحلة الاعتماد المتبادل. كذلك شرع البلدان في التنسيق والتعاون ضمن جملة من المسائل العالمية، كمكافحة الإرهاب وتغير المناخ. لقد تداعى ذلك التفاهم الضمني حاضراً، إذ يبدو أن القيادة الأميركية عازمة على إضعاف “الحزب الشيوعي الصيني”، فيما الصين مصممة على تحدي الرئاسة الأميركية في المؤسسات العالمية، وكذلك القيم الغربية بشكل أوسع. يلوح في الأفق احتمال ظهور حلقة مفرغة.

ومن أجل تفادي الصراع المفتوح، على القادة في واشنطن وبكين القبول بحقيقتين أساسيتين. تتمثل أولاهما في أن “الحزب الشيوعي الصيني” يتمتع بشعبية هائلة في أوساط الشعب الصيني، ويحكم سيطرته على السلطة بشكل لا يمكن زعزعته. وعلى الرغم من التحديات الداخلية، كالتباطؤ الاقتصادي وشيخوخة السكان وعيوب نظام الرعاية الاجتماعي، سوف تبقى سلطة الحزب بلا منازع في المستقبل المنظور. والأرجح أن تكون عقيمة تلك الضغوطات الخارجية على الصين الرامية إلى جعلها تغير نظامها، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية عبر تعزيز الوحدة وتأجيج مشاعر العداء تجاه الغرب. وتتجسد الحقيقة الثانية في أن الولايات المتحدة ستظل أقوى اللاعبين في تشكيل النظام العالمي. ثمة مشاكل واضحة في أميركا من بينها حدوث توترات عرقية واستقطاب سياسي وانعدام مساواة اجتماعي واقتصادي وتحالفات ضعيفة. في المقابل، تكمن قوة الولايات المتحدة في تنوعها وثقافتها الابتكارية ومرونة مجتمعها المدني، وتلك صفات ثابتة. قد تشعر بلدان عدة بالانزعاج من خبث واشنطن واختلالها وتعثر قيادتها، لكن قلة منها ترغب حقاً في أن ترحل الولايات المتحدة عن منطقتها وتخلف وراءها فراغاً في السلطة.

وبالنظر إلى تلك الحقائق، يتوجب على البلدين الالتزام بما يشير له الصينيون منذ زمن على أنه مقاربة “الاحترام المتبادل”. ويعني ذلك أنه يتوجب على واشنطن احترام النظام الداخلي في بكين، الذي انتشل ملايين الأشخاص من الفقر وأرسى الاستقرار في أكبر بلدان العالم. وفي المقابل، يتوجب على بكين احترام الدور الإيجابي الذي اضطلعت به واشنطن في النظام العالمي الموجود، الذي أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، بل استفادت منه الصين كثيراً في الحقيقة. سوف يستمر البلدان بالتنافس في مجالات متعددة، على غرار أي الدولتين تخدم شعبها أفضل، وأيهما ستتعافى قبل الثانية من جائحة كوفيد- 19 وتحافظ على صحة مواطنيها، وأيهما تتمتع بشعبية أكبر في العالم، وإلى ما ذلك. في المقابل، عليهما الامتناع عن التنافس في مجال أي من البلدين يمكنه إطلاق أعلى وأقسى انتقاد للآخر، وأيهما يستطيع إنتاج أشد الأسلحة فتكاً.

وفي الإطار الواسع، فبهدف تجنب أن تتحول المنافسة إلى كارثة، يجب إيلاء اهتمام خاص إلى مسألتين. أولهما تايوان. إذ يعتبر “الحزب الشيوعي الصيني” أن وضع تايوان مسألة مركزية في سيادة الصين ووحدة أراضيها؛ فيما تنظر الحكومة الأميركية من جهتها إلى تايوان من منظور التزاماتها الدولية ومصلحتها الأمنية. في مقلب مغاير، يتشارك البلدان مصلحة واحدة تتمثل في الحفاظ على السلام. ووفق ما لاحظ صانعا السياسة الأميركيان المخضرمان كورت كامبل وجايك سوليفان سنة 2019 في هذه المجلة، “لا تشكل تايوان محوراً ساخناً فحسب، بل إنها أهم النجاحات غير المعلنة في تاريخ العلاقات الأميركية الصينية”، نتيجةً للمقاربة المرنة والدقيقة التي اعتمدها الطرفان تاريخياً. إذا التزمت واشنطن بسياسة “الصين الواحدة” التي تتبعها، وامتنعت عن دعم استقلال تايوان علناً، فمن الأرجح أن تستمر بكين في السعي إلى توحيد السلمي مع تايوان، إلا إذا أوصلت الشروط التي ينص عليها “قانون مناهضة الانفصال الصيني”، كأن تعلن السلطات التايوانية استقلالها قانونياً من جهة واحدة عبر إزالة “الصين” من اسم الجزيرة الرسمي، أوصلت البر الصيني الرئيس إلى اللجوء للقوة.

وتتجسد المسألة الحيوية الثانية في المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بل تتضمن مشاكل أوسع وشائكة أكثر من معضلة تايوان. إذ يبدو أن “الاشتراكية ذات السمات الصينية” و”النظام العالمي الليبرالي” تتنافران بصورة متزايدة. وحتى قبل نشوب الحرب التجارية التي أشعلت فتيلها إدارة ترمب، اتجه نمط التبادلات الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين صوب أن يصبح غير مستدام، لأن الأميركيين ازداد شعورهم بالظلم بسبب ما اعتبروه سياسات صينية تجارية وتكنولوجية غير عادلة. في المقابل، بلغ الاقتصادان درجة كبيرة من التداخل بينهما بحيث سيترتب على انفصالهما الاقتصادي والتكنولوجي، خسائر كثيرة وارتباك غير مسبوق.

وفي الوقت الحالي، تشدد بكين على الاعتماد الذاتي في المجال الاقتصادي والابتكار المحلي، فيما تواجه واشنطن صعود القومية الشعبوية، أي ذلك التوجه الذي عبرت عنه مقاربة ترمب “أميركا أولاً” وقد بات يلهم جزئياً الآن “السياسة الخارجية للطبقة الوسطى” التي يتبعها بايدن. كذلك يتوق البلدان كلاهما إلى زيادة قدرتهما التنافسية الاقتصادية وإلحاق الضرر بالآخر. وفي الواقع، لن يزدهر أي من الاقتصادين إلا إذا شهد كلاهما تعافياً اقتصادياً قوياً في أعقاب الجائحة.

بالنتيجة، يتوجب على الصين تسريع الاصلاحات من أجل إفساح المجال أمام مزيد من التجارة والاستثمارات والمعرفة التكنولوجية الخارجية، ويشكل ذلك معنى شعار “الدورة المزدوجة” الذي تميل إليه الصين حاضراً. إذ يرى ذلك التفكير أن تحفيز الإنتاج والاستهلاك المحليين سيشجع المؤسسات الأجنبية كي تزيد اعتمادها على سلاسل الإمداد الصناعية والأسواق الاستهلاكية الصينية، ويعزز أيضاً ما سماه شي “الاقتصاد العالمي المفتوح”.

وفي سياق مواز، سيؤدي تبني التكامل الاقتصادي الدولي إلى دعم النظام الصيني الداخلي، إذ يفترض أن يعزز ازدهار الاقتصاد شعبية “الحزب الشيوعي الصيني”. ربما تستمر الصين في مقاومة دعوات إعادة صياغة نظامها السياسي، لكن عليها احترام (أو التكيف مع) القوانين الدولية التي تفيد اقتصادها، وتساعد على التطور الاجتماعي، وتوفر أمناً بيئياً على المدى البعيد.

وفي زاوية مقابلة، يتوجب على الولايات المتحدة، أن تعيد التفكير في العواقب المحتملة لدعم النظام العالمي الموجود حاضراً. إذ يتوجب على النظام الليبرالي الحقيقي أن يكون أكثر شمولية، ويأخذ بعين الاعتبار قيم المجتمعات غير الغربية ومصلحة البلدان التي تتخطى دائرة شركاء واشنطن ممن يشاطرونها الآراء. ويجب اعتبار فشل التدخل الاميركي في أفغانستان والشرق الأوسط، تذكيراً واقعياً بحدود النفوذ الأميركي.

إذا تعذر على الولايات المتحدة والصين إدارة المنافسة بينهما، سوف يواجه العالم الانقسام والاضطراب والنزاع. وستكون الخطوة الأولى في اتجاه بناء الاحترام المتبادل بينهما، متمثلة في أن يحاولا فهم أساس انعدام الثقة بينهما. وإذا تسنى للزعماء في البلدين أن يفهموا كيف ينظر الطرف الآخر إلى الماضي، ستكون لديهم فرصة أفضل لبناء مستقبل أفضل.

* وانغ جيسي هو رئيس “معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية” في جامعة بكين

@ مترجم من فورين أفيرز، يوليو (تموز)/ أغسطس (آب) 2021

المصدر: اندبندنت عربية