يتذكر السوريون، هذه الأيام، بألم وحسرة، ماجرى لهم، ومعهم، في 10 حزيران/ يونيو 2000، يوم مات الأسد/ الأب بعد أن أرسى دعائم حكمه السلطاني، الذي سمح لابنه المعتوه أن يصبح رئيسًا في دقائق معدودة، بعد أن استدعي مايسمى (مجلس الشعب) لاقرار التعديل الدستوري الذي خفض بموجبه سن رئيس الجمهورية، ما خوله ببساطة شديدة أن يصبح وريثًا (شرعيًا)، وتتحول معه (سورية العظيمة) إلى جمهورية وراثية، في سابقة خطيرة، وسنة غير حميدة، قطعتها ثورات الربيع العربي في موجتها الأولى، ولولاها لتحولت مصر وليبيا واليمن إلى كيانات ودول وراثية شبيهة بسورية، وتقتدي بنموذجها، لتبقى المنطقة في عمومها في حالة من الاستنقاع التاريخي دون أي بارقة أمل في النهوض والخروج من حالة التأخر الحضاري.!

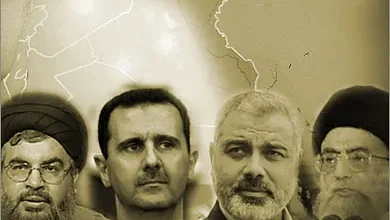

لا تقف مأساتنا عند هذا الحد، فبعد انقضاء واحد وعشرين سنة على ذلك اليوم المفصلي في تاريخنا المعاصر هاهو الطاغية الذي دمر سورية وشرد أهلها واستقدم كل الغزاة والطامعين إليها يعاد تتويجه (رئيسًا) لولاية رابعة مدتها سبع سنوات، فيما لو مكنته الظروف الإقليمية والدولية من ذلك، مواصلاً دوره الوظيفي في تدمير سورية وجعلها مرتعًا لكافة المخططات التي تستهدف دورها وكيانها ونموذجها وحضارتها.

كل المعطيات والمؤشرات، الراهنة، تدل على تعقد قضيتنا الوطنية، وطول أمد الصراع والمعاناة التي تلحق بنا، بعد فشلنا، كمعارضة سياسية ونخب وطنية، في تجسيد أحلام وتطلعات الشعب السوري الذي خرج في منتصف آذار/ مارس 2011 مطالبًا بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وها نحن، أو بعضنا، يحبس أنفاسه مننتظرًا التوافقات الدولية، أو التفاهمات التي يمكن أن تنتج عنها، للخروج مما آلت إليه أوضاعنا، من مثل لقاء القمة المرتقب في جنيف، يوم 16حزيران/ يونيو الجاري، بين الرئيسين الأميركي بايدن والروسي بوتين، التي تؤكد مصادر مطلعة أن القضية السورية على جدول أعمالهما، في ظل ضبابية، ماتزال، تحيط بالموقف الأميركي، الذي مرر مجلس الشيوخ فيه قرارًا يمنح سورية قرضًا تصل قيمته الى 900 مليون دولار أميركي، بنسبة فوائد شبه صفرية، مع آخر لإيران، رغم العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري، بموجب قانون قيصر، أو سيزر، الأميركي في عهد الرئيس السابق ترامب، كما انتظار مجلس الأمن لتغيير شكل توزيع المساعدات الانسانية، وفتح معابر جديدة، تنقذ السوريين من أزمة الجوع والحاجة الماسة لأبسط مقومات حياتهم، المهددة بشتى أنواع المخاطر.

منذ البداية كان للموقف الدولي دورًا حاسمًا فيما جرى ويجري، رغم عوامل أزمتنا البنوية وأثرها الكبير، فلقاء وزيرة خارجية إدارة كلينتون، السابقة، مادلين اولبرايت، في عام 2000، على هامش تشييع الأسد /الأب مع الوريث الابن، لدقائق معدودة كانت حاسمة لتتويجه وإضفاء الشرعية على ماجرى في سابقة لم تشهدها الدول ذات الطابع الجمهوري، والموقف ذاته تكرر مع إدارة أوباما، الذي عدل عن قراره بضرب الأسد بعد أن استخدم السلاح الكيماوي في الغوطتين، الشرقية والغربية، في 21 آب/ أغسطس 2013، مايؤكد وجود الشريك الخفي الذي يحميه، لمواصلة دوره، وهو لم يعد خافيًا على أحد.

مع استمرار الضربات “الإسرائيلية التي تستهدف قوات الأسد وحلفاءه الإيرانيين، التي كان آخرها، في الأيام الماضية، وسط صمته وعجزه إلا عن تدمير المدن والقرى الخارجة عن سلطاته، لابد من تذكر الدور الذي لعبه الأسد الأب في حرب حزيران/ يونيو 1967، التي صادفت ذكراها أيضًا هذه الأيام، وكان الثمن الذي قبضه وزير الدفاع حينها، الأسد الأب، على تخاذله وخيانته(حركته التصحيحية) بعد ذلك بثلاث سنوات، التي أمسكت بسورية وحدودها مع الكيان الصهيوني، عقودًا طويلة، عمل خلالها على تدمير المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، واللعب في كافة قضايا المنطقة، وأوراقها، وتخريب بنية الإنسان السوري وتمزيق المجتمع، قبل تدميره، من قبل خليفته، الابن، الأسد الصغير، ما يشير إلى صيغة تفاهم، مكتوبة أو موحى بها، مفادها باختصار بقاءه حاكمًا مقابل التنفيذ الطوعي والكامل لمخطط تدمير سورية.

ولعل الإشارات المتعددة عن صفقة (سلام)، ربما غير بعيدة، مع “إسرائيل” ثمنًا إضافيًا وجديدًا لاستمراره لمدة أخرى، تبقى رهن العوامل والظروف وموازين القوى المتبدلة.

مع هذا المشهد القاتم ومأساويته، بين التدخلات والإحتلالات، وحتى لا نغرق في تفاصيل التاريخ ونكون متشائمين، فإننا على ثقة ويقين كاملين، بقدرة شعبنا العظيم الذي فجر (ثورة المستحيل) على مواصلة درب الحرية والنهوض، رغم كل العثرات، والتحديات، والعقبات، انطلاقًا من وحدته وتجميع قواه، وصياغة خطاب مغاير، بعيدًا عن الارتهان والأجندات والمصالح الفئوية والحزبية والدون وطنية.

قد يبدو ذلك، للبعض، بعيدًا، ولكنه ممكنًا، وغير مستحيل، مع توفر الإرادة الوطنية والعزيمة، وهناك عشرات المؤشرات والظواهر الدالة على قدرتنا على فعل الكثير والكثير جدًا، وبشكل متواز مع كامل تطورات المنطقة، واتجاهاتها.

لعل في صمتنا عما جرى قبل واحد وعشرين سنة، يوم تتويج الإبن، ثمنًا باهظًا نسدده منذ سنوات وحتى اليوم. إن أشد لحظات العتمة هي التي تسبق بزوغ خيوط الفجر والصبح.