منذ ثلاثة أسابيع، وتحديداً منذ أواسط الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني)، يهبط الثلج على تورنتو وأنحائها ولا يستريح. بدأ بعاصفةٍ ثلجية في يوم أحد، مصحوبة بزوبعة، انعدمت خلالها الرؤية والحركة، وانخفضت الحرارة إلى 24 درجة تحت الصّفْر. توقّفت قليلاً، ثم عادت. من وقتها، عند كل نهاية نهار، أستشيرُ الأرصاد، وتكون التوقّعات بـ”سقوط الثلج” منذ الصباح أو بعد الظهر، وتُقفل أبواب المدارس، تُلغى احتفالات، أو تُغلق طرقات… إلخ. يومياً، لا أترقّب إلا الثلج، أقيس درجات الحرارة، أنحبسُ في البيت. في الخارج، بلغ ارتفاع الثلج 61 سنتيمتراً. الطرقات مغمورة بها، شبه مقفلة، وعجلات السيارات تدور حول نفسها. “تغرّز” في الثلج، تعلق فيه، كما لو كانت غارقة في رمال الصحراء.

ثلاثة أسابيع والثلج يهبط: بكثافة، بخفة، ببطء، بسرعة، بجنون، بهواءٍ شديد، بضجّةٍ غريبة، بحباتٍ ثقيلة، بنفنافٍ خفيف، بعاصفة… يتكدّس، ويقسو، ويتحوّل جليداً. ولا يمكن السير على الأرصفة مشياً على الأقدام… تمرّ شاحنة صغيرة فوق الرصيف، ترشّ الأرض بالملح، فيسودّ الرصيف ويعود صالحاً… ويا لفرحة لا تدوم! دقائق معدودة، ويعود الثلج ويبيّض هذا الرصيف الأسود… ولا حاجة إلى الاحتجاج بأنّ “خدمات الثلج” (تلك الشاحنات الصغيرة والكبيرة التي تمرّ على الأحياء أيام الشتاء لإزالة الثلج والسماح بالتنقل بالسيارات بينها وخارجها) قد غابت عن النظر.

أبحثُ عن طرقٍ في محيط المدينة، فأجد السريعة منها مغلقةً، وحوادث سيرٍ متسلسلة لأعدادٍ من السيارات أضاعت الرؤية. والقطارات متوقّفة أو مؤجّلة بسبب تجمّد مفاتيح التحويل في سككها، وهشاشة هذه السكك نفسها. وهناك اختلال ما بات معروفاً بـ”السلسلة الغذائية”، أي أنواعٍ من الخضار والطعام التي لم تعد تصل إلينا، وإلغاء عددٍ لا يُحصى من الرحلات الجوّية، بعدما نال الجليد مدارج المطارات، وحبس الركاب أيّاماً داخل مباني المطار في أثناء اشتداد العواصف الثلجية، وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، بعدما أسقطت الرياح الشديدة أشجاراً وغصوناً كانت “تحمل” خطوطها أو تحميها. هل يمكن تخيّل انقطاع الكهرباء في أوضاع كهذه في بلدٍ مثل كندا غنيٍّ بإنتاجها؟ وموت أشخاص داخل منازلهم برداً، وعزلةً وانقطاعاً عن المحيط؟

قطاعٌ آخر ليست كندا ناجحةً فيه: أي القطاع الصحّي. صرتَ إذا أردتَ أن تأخذ موعداً لصورةٍ بسيطة، تحتاج إلى سنة انتظاراً. لماذا؟ لأن فوق الفشل، تعجّ الطوارئ بمصابي العواصف الثلجية المتتالية: منها كسر الورك أو المعصم، وحوادث السيارات، وضحايا إزالة الثلوج (وقد رأيت من نافذة منزلي كيف يخرج جيراني من بيوتهم، في كل لحظةٍ من لحظات العاصفة، محمّلين بجاروف يزيحون الثلج من مداخل منازلهم خوفاً من انسدادها وانغلاق أبوابها)، وعادة ما يُصابون بذبحاتٍ قلبية، أو تشنّج عضلاتهم، أو تيبّس عمودهم الفقري، أو بانخفاض حرارة جسمهم، مثل المشرّدين بلا مأوى، أو العائشين في منازل سيئة التدفئة، وقد اختنقوا بنيران تدفئة مرتجلة.

ومن بين الذين حُبسوا في بيوتهم، تجد في هذه الطوارئ من أصابتهم أمراض التنفّس والأمراض الجلدية، وتشنّج القصبات الهوائية، وأزمات الربو، والالتهابات التنفّسية بمختلف الأشكال. والطاقم الطبّي، المصاب بدوره، يغيب أو يتأخّر تبعاً للطرقات، أو لأمراضٍ أُصيب بها أصحابه، فضلاً عن النقص “الهيكلي” في أعداد الممرّضين والأطباء والأسرة.

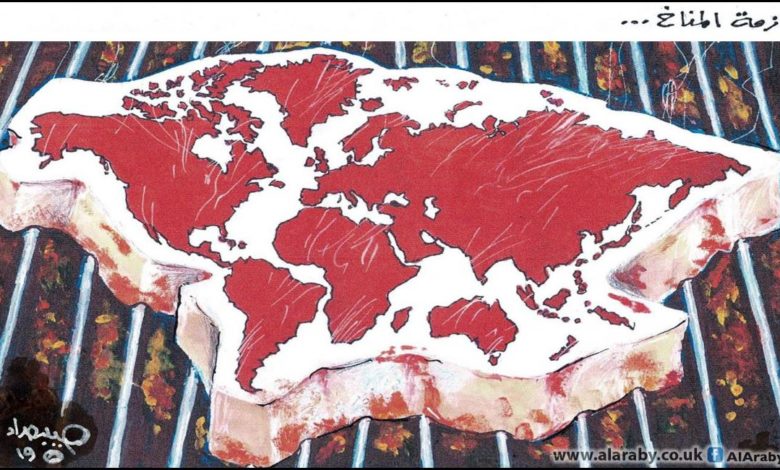

ألغى ترامب الحمايات البيئية السابقة كلّها، وشجّع الطاقات الأحفورية (الغاز، النفط، الفحم) المتسبّب الأول بتفاقم أزمة المناخ

إننا أمام كارثةٍ طبيعية بكل معنى الكلمة، ولكنّها ليست مغطاةً إلا بكلماتٍ للبنانيين بدؤوا ينشرون شتائمهم لكندا في مواقع التواصل؛ يلعنونها مائة مرّة، ويلعنون الساعة التي أتت بهم إلى هنا.

كارثةٌ طبيعية… ليست كارثةً كتلك التي حصلت في الصيفيات الماضية من حرائق هائلة زنَّرت مقاطعات الشرق وبلغت نيويورك بدخانها. ولا هي فيضانات، كما في بلدانٍ أخرى، أخرجت الناس من بيوتهم أو مواسم جفاف فانقطعت المياه من ينابيعها، إنها كارثةٌ طبيعية يغطّيها الثلج، ولن تفصح عن نفسها إلا بعد ذوبانه، عملاً بالمثل الشرقي القائل: “ذاب الثلج وبان المرج”. والثلج ليس وحده حافظاً للسمعة؛ الكارثة الطبيعية لم تجد في أذهان المتابعين، في الإعلام، وفي وسائل التواصل، أيَّ صدى غير النقّ اللبناني المعهود. لماذا؟… لأن الجميع منشغل بالمشهد الترامبي الدائم. 24 ساعة على أربعٍ وعشرين متواصلة من التهديدات والثرثرات والمراسيم والقرارات المتناقضة وأفلام الفيديو المعيبة والملفّات وملايين الصور والصفحات التي تركها البيدوفيلي جيفري إبستين، ومفاجآت وتوقّعات، وأسماء جديدة وقديمة… تحتاج كلّها إلى عمرٍ بأكمله كي تُغطّى بوجه “العادل”.

مع أن الولايات المتحدة مصابةٌ بمقدّمات الكوارث الطبيعية منها حرائق الغابات، والجفاف، وموجات الحرّ، وارتفاع درجات الحرارة، والزوابع الأكثر تدميرية، والفيضانات، وأخيراً، تزامناً مع الكارثة الثلجية الكندية، كوارث ثلجية مصغّرة في الشمال الشرقي الأميركي، وحتى جنوبه في تكساس. ولكن من يهتم؟… الملك ترامب نفسه حرَّم الكلام عن هذا كلّه. خرج بنظرية إنكار وجود أيّ أزمة مناخية، وصفها بـ”أكبر عملية احتيال عالمية”، وقال إن العلماء الذين تكلّموا عنها “تحرّكهم مصالح سياسية واقتصادية”. ألغى الحمايات البيئية السابقة كلّها، وشجّع الطاقات الأحفورية (الغاز، النفط، الفحم) المتسبّب الأول بتفاقم أزمة المناخ، وانسحب من الالتزامات العالمية بخصوص المناخ، وأزال المراجع كلّها عن دور الإنسان في الأزمة المناخية من المواقع الرسمية.

الآن، وأنا أتأمّل في هذه المصيبة، أطرح كل مرّة على نفسي السؤال: ماذا كانت تفعل الأمم الأولى التي عاشت هنا آلاف السنين، قبل مجيء المستعمرين الأوروبيين—الفرنسيين أولاً، ثم الإنكليز الذين أزاحوهم وحاربوهم (فصادروا أراضيهم وأدخلوهم في اقتصادهم الاستعماري)، وبعد ذلك أنشؤوا كندا “الرسمية” منذ حوالي قرنٍ ونصف قرن؟ ماذا كان يفعل هؤلاء مع البرد القارس؟… كانوا على وئامٍ مع الطبيعة يتنقّلون بحسب المواسم، يبنون ما يخاطبها، يلبسون ما يلائمهم (جلود الحيوانات) يأكلون ما يحتاجون إليه، يعلّمون أبناءهم كيف يقاومون من أجل الحياة، ويكوّنون سلسلةً متواصلةً من المعارف عن الطبيعة المحيطة. ثم جاءت “الحضارة” لتحبسهم في المحميات العقيمة، في سياسة شحاذة وحرمان وجهل وانقطاع عن تراثهم. والآن… الآن فقط يلتفت إليهم الكنديون الأوروبيون، ويسألونهم عن الطبيعة، عن الثلج والبرد وذوبان المحيط المتجمّد الشمالي، ومعرفتهم بالكائنات الحيّة الزاخرة من تحت مياهه.

أنكر ترامب وجود أيّ أزمة مناخية، ووصفها بـ”أكبر عملية احتيال عالمية”.

أود هنا التوقف أمام لعبةٍ لغوية اكتشفتها وأنا أقرأ عن تلك الأمم الأولى: الكنديون الفرنسيون والإنكليز لهم أوصافٌ محدّدة للثلج. الأوائل (أي الفرنسيين) يحمّلونه 30 صفة، منها: الثلج العاصف، القوي، الخفيف، الثقيل، اللاصق، المبلّل، الجاف، المتجمّد، المهبوب (ما هبّت عليه الريح)، القذر، المضغوط، الذائب… إلخ. فيما للإنكليز 25 صفة، منها: الرطب، الموحل، المتقشّر، المنجرف، الغزير، الخفيف، الجليدي… إلخ. وإذا قارنتَ عموماً بين هذه الأوصاف، وتلك التي تستخدمها الأمم الأولى، تلاحظ أن وصف الثلج لدى الأمم الأولى ليس “بارداً” أو “بلاغياً”، إنما هو محيطٌ حيّ يحمل الإشارات؛ يمكن أن يكون صديقاً أو خصماً، وهو، بكل الأحوال، يساهم في صنع القرار.

لكي لا أطيل عليك، خذ مثل صفة “العذري” التي يطلقها الفرنكفونيون على البياض الشامل للثلج: “ثلج عذريّ”. ويصفه الأنغلوفونيون بـ”الثلج البكر”، أو “الثلج غير مُداس”. أي إن الاثنين يصفان ما تراه عيونهم. ولكنّهما لا يقولان إن كان من الممكن المشي فوق هذا الثلج، إن كان هذا الثلج صامتاً أو صاخباً، خطيراً أو آمناً، طارئاً أو دائماً. إليك الآن كيف تصف جماعات الأمم الأولى ذاك الثلج الشامل: إنه ثلجٌ يسقط الآن، ثلجٌ استقرّ على الأرض، ثلجٌ غير مستقرّ وخطر، أو العكس: متماسك وصالح للتنقل، أو محمولٌ على الريح، أو يتحمّل الحذاء التقليدي المُعدّ للمشي عليه، أو ثلجٌ كاسر لا يصلح للصيد، أو ثقيل ومتعب، أو “خائن”، أو يخدع، أو ثلجٌ يخفي الآثار أو يكشفها. أو متجمّد (على السطح) ورخو (في العمق)، أو ثلج مناسب لجرّ الزلاجات، أو مفيد لاصطياد الحيوانات.

وكلّها قراءات للثلج، لمعانيه وإشاراته. ومع الأزمة المناخية باتت ضرورية، لأن الثلج نفسه لم يعد له فصولٌ وقوانين وأماكن بعينها؛ لأن هناك اختلاطاً بين الأشياء، بين الأوقات والآثار والنتائج؛ لأن “الفئات” الحديثة ضلّت طريقها… فهل تعيدنا أزمة المناخ إلى أزمنةٍ غابرة؟

المصدر: العربي الجديد