عددُ الأميركيين الذين صوّتوا لدونالد ترامب لا يتعدّى 77 مليون شخص، لكن الذين يحكمهم ترامب هم سكّان الكوكب كلّه، أي ثمانية مليارات. بصرف النظر عمّا إذا كان بين تلك المليارات مَن يصوّت في انتخابات حقيقية أو زائفة أو شكلية، أو لا يصوّت على الإطلاق. لا يمكن تجنّب ترامب، إنّه حاضر يومياً، يغطّي على ما تبقّى من رؤساء وأحداث، عقولنا مشبعة به. يُفرط في فرض تعرفاتٍ جمركيةٍ وغراماتٍ على نطاق العالم كلّه، ينسحب من الوكالات الدولية والمحلّية والأميركية التي تساعدنا في فقرنا، يقيّد الرأي، ويضايق الرؤساء والمؤسّسات والصحافة، يطالب المخالفين له بـ”تعويضات” بالمليارات… ويفرض بقوة سلاحه ودولاره نموذج القادة الفاسدين الطغاة. دونالد ترامب رئيسُنا. من يكون؟

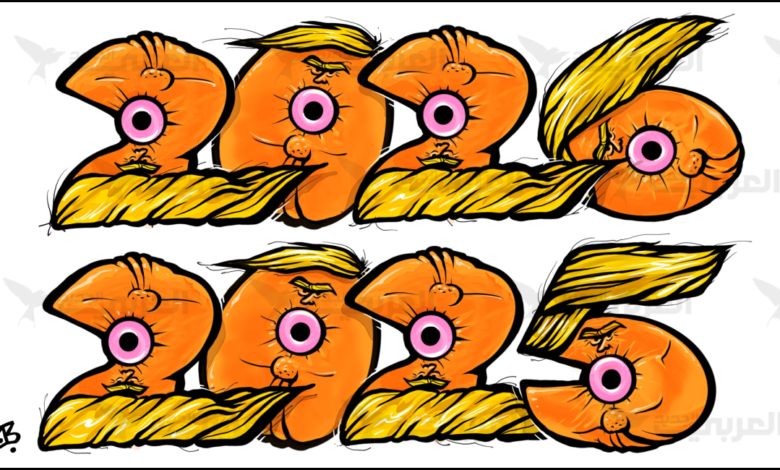

إنّه شخصية تلفزيونية بامتياز. لم يصنع مجده بالعمل “القاعدي”، أو الحزبي، أو المؤسّساتي، أو الدبلوماسي، إنّما عبر برامج تلفزيون الواقع، وبرامج انتخاب ملكات الجمال، والبزنس العقاري، وغيرها. فُرض على البشرية كما يُفرض مسلسل تلفزيوني بحلقات تغطّي كل الفصول؛ صاخبة، مثيرة، كثيفة، مضافة، مكرّرة، مفاجئة وغير مفاجئة… هو بطلُه الأوحد، والباقون كومبارس. هو المحور، المتألّق بالذهب الذي يغمر كل غرفة، كل زاوية تطؤها قدماه. يستمرّ عرضه طوال النهار والليل، لا يسعنا تركه دقيقة واحدة وإلا فوَّتنا على أنفسنا إسقاطاً أو إطاحةً أو عزلاً أو ارتداداً… أيّ نوع من أنواع التقلّبات.

حوّل ترامب أفراد عائلته إلى ما يوازي الحزب الحاكم

ومن يعرف أشخاصاً أقلّ غروراً منه شوهدوا في التلفزيون تكراراً، فأصبحوا لا ينظرون إلى العالم إلا بواسطة أنفسهم، يمكنه أنْ يفهم النرجسية الخيالية التي يتمتّع بها. حبُّه اسمه، ومسعاه اليومي إلى طبع هذا الاسم أينما كان: على سفينة حربية، على مركز فني – ثقافي (إلى جانب اسم زميله الراحل جون كيندي)، على العملة الوطنية، على كل ناطحات سحاب العالم التي يريد أصحابها نيل رضاه، على عطر رجالي أَهدى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قنينةً منه، يمكنك أنْ تلتقط عشرات الشواهد الأخرى على اسمه مطبوعاً أينما كان.

ترامب بطلُ مسلسل سنضجر منه في المواسم المقبلة، ولكنّه الآن يشغلنا بسطحيته وجهله وفظاظته وكذبه وثأريته، وهوسه بالجائزة التي عوّضه عنها رئيس “فيفا”، وولَعه بـ”الجميلات” الشابات والأقلّ منهن سنّاً. بذاءته: “البازر” الذي “ولّده” الذكاء الاصطناعي يرميه من طائرة يقودها على متظاهرين معارضين له. أو حين أسكت مراسلة بلومبيرغ نيوز: “اصمتي يا خنزيرة”، بعدما سألته عن ملفّات جيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية. وقد تبيّن لاحقاً أنّ علاقته به كانت وثيقة. بقية الأوصاف لا يتسع لها هذا المقال. فقط بعض الأمثلة:

يشنّ ترامب حملة عشوائية إجرامية غير قانونية ضدّ المهاجرين. يصرخ مرّات ومرّات ردّاً على الاحتجاجات على وحشية رجاله المقنّعين ضدّ المهاجرين، فيصعّد بأنّ الحملة سوف تطاول أيضاً حَمَلة الجنسية الأميركية الذين وُلدوا خارج أميركا. مع أنّ والدته، ماري آن، مهاجرة اسكتلندية هربت من الفقر إلى أميركا بحثاً عن عمل. كذلك زوجتاه: الأولى التشيكوسلوفاكية إيفانا، والثانية ميلانيا السلوفانية.

وما دمنا في الحديث عن العائلة، قد تجاوز ترامب “العائلات الحاكمة” الأميركية السابقة؛ حوّل أفراد عائلته إلى ما يوازي الحزب الحاكم. عائلة كيندي الشهيرة سبقته عام 1961 بما يُعتبر اليوم “هفوة” بسيطة وقتها. عيّن ابن العائلة الرئيس جون كيندي أخاه روبرت وزيراً للعدل، فكانت ردّة فعل الكونغرس الأميركي أنْ أصدر “قانون مكافحة المحسوبية”، الذي يمنع الرئيس من تعيين أحد أفراد عائلته في مناصب رسمية. ترامب تحايل على القانون بطرق لا مجال لتفصيلها هنا. فكان الدور المحوري الذي لعبته ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ودور الأخير المحوري في مفاوضات الشرق الأوسط كلّها، والثنائي إيفانكا وجاريد هما أول أعضاء لما بات يسمّى بـ”الحكومة الشبحية”.

تطوّر أسلوب ترامب في عهده الثاني، فأضاف إلى تلك “الحكومة” ابنه دونالد ترامب جونيور، الملقّب بـ”حارس الأيديولوجيا”. هو المهندس الرئيس للتعيينات التي جاءت بالوجوه الترامبية الجديدة، منهم نائبه ج. د. فانس. ولا يمرّ تعيين من دون “حاجز” ترامب جونيور؛ يفحص فيه مدى إخلاص أيّ مرشّح لأبيه. أسس مع شقيقه الأصغر إريك شركة البيتكوين الأميركية، وخلاصتها الاستثمار في العملة الرقمية من دون الحاجة إلى امتلاك العملة. وهي طريقة لكسب الملايين، غامضة وسهلة في آن.

أمّا إريك ترامب، الشقيق الأصغر، الملقّب بـ”الإداري والسفير”، فيدير إمبراطورية أبيه العالمية العقارية، ويسافر إلى الدول التي “تحتاج” إلى أبيه ليوقّع معها عقوداً مربحة له. يلاقي تجاوبنا في هذه الدول طمعاً في رضا أبيه عنّا، أو في تخفيف التعرفات الجمركية. وزوجة إريك، لورا ترامب، الملقّبة بـ”صاحبة القبضة الحديدية على الحزب”، أي الحزب الجمهوري، هي نائبة رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية، وقد حوّلت هذه اللجنة إلى جهاز الحزب المركزي، ونجحت في جمع تبرّعات المانحين الصغار وحقّقت أرباحاً خيالية، وأدمجت الشؤون المالية لهذا الحزب في حاجات حماها ترامب المالية التي تكبر مع الوقت.

ولم نتكلّم عن الصلاحيات الممنوحة لبارون، الابن الأصغر (19 عاماً)، في رسم “السياسة الشبابية” (جيل زد)، عبر “تيك توك” خصوصاً، ولا بقية أفراد العائلة الذين يمتدّون إلى ما لا نهاية. ما جعل المراقبين يلاحظون أنّ “قبيلة ترامب” أخذت مكان الأطر التقليدية للحزب الجمهوري، وخلقت بنى سلطوية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر لأميركا. على المنوال نفسه، ولكن مع “الأصحاب”، أي الشركاء في المقاولات وفي لعبة الغولف، باتوا هم الذين يقرّرون سياسات تتجاوز أميركا. وأهل الشرق الأوسط ألِفوا عدداً منهم. وباتوا يلاحظون أنّ أولئك “الأصحاب” يتصرّفون كما لو كانوا بصدد “توقيع صفقة تجارية”. ففي نادي الغولف الذي يملكه، يوظّف ترامب أعضاء السلك الدبلوماسي (غير التقليدي)، الذين يرسلهم إلى الخارج ويراهن على نجاحهم في “توقيع الصفقات”. وأهم لاعبي الغولف والعقارات هم؛ المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتوم برّاك “صديق العمر”، أحد أكبر رجال العقارات ولاعب الغولف طبعاً، عيّنه ترامب سفيراً رسمياً في تركيا، ومبعوثاً شبه رسمي في سورية ولبنان. ثم مسعد بولس، والد صهر ترامب، زوج تيفاني. وهو الآن مبعوث ترامب فوق العادة في أفريقيا كلّها. وشارل كوشنر، والد جاريد كوشنر، سفيراً للولايات المتحدة في بريطانيا. “الصاحب” الأخير المعروف هو ميشال عيسى، سفير أميركا في لبنان، ويحمل المؤهّلات ذاتها: لعب الغولف والبزنس.

ومع أنّه عيّن أيضاً “أصحاباً” آخرين سفراء في الصين وكندا وإيطاليا والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والمكسيك… لم يرضَ ترامب أخيراً بغير استدعاء ثلاثين سفيراً من النمط “الكلاسيكي”، ينوي تجميدهم وتعيين بقية “الأصحاب” الآخرين؛ وعددهم يكثر نظراً إلى ما يتوهّمه من “نجاح” هؤلاء في فرض سياسة رئيسهم على بقع العالم الضعيفة والمفلسة.

يفرض علينا ترامب إطالة النظر فيه، ما يحجب عنا القضايا التي لا تقلّ جدّيةً عن سخافته وتوقه إلى التمثّل بكبار الطغاة الفاسدين

ترامب لا ينتهي. دورته التلفزيونية ونشراته في موقعه الخاص تروث سوشال، وما ينضح من تعييناته الأخرى، مثل النساء اللواتي يريدهن “جميلات”: صبايا، مصفّفات الشعر الطويل، شقراوات إذا أمكن، رشيقات صاحبات تمارين يومية، لابسات الكعب العالي وذوات الأناقة المدروسة. وكان للبنان نصيبٌ منهن، أي مورغان أورتاغوس، التي استطاعت أنْ تأخذ عقول اللبنانيين إلى البعيد، ما ينذر بالأدب الخيالي المقبل الأميركي وغير الأميركي.

يفرض علينا ترامب إطالة النظر فيه، وهذا ما يحجب عنا القضايا التي لا تقلّ جدّيةً عن سخافته وتوقه إلى التمثّل بكبار الطغاة الفاسدين. طبعاً السلام العالمي في رأس هذه القضايا. كل الضجيج المفتعل الذي يقيمه لا يحجب أن هذا السلام أصبح أبعد ممّا كان قبل أنْ يصبح رئيسنا. كذلك أزمة المناخ التي ينكرها ويرمي في النفايات القرارات العالمية الرامية إلى معالجتها. والإفقار الذي يصيبنا كلّنا، الأغنياء والفقراء القدماء، نتيجة “حرب التحرير” الجمركية التي يشنّها ضدّ العالم، لأنّ أميركا باتت تشعر بمنافسة الصين لها. والحريات التي يهدّدها في الداخل كما في الخارج بمائة قرار وعقوبة. والديمقراطية التي يضعها من ثم تحت المجهر؛ بإعفائه المخرّبين الذين هاجموا الكابيتول بقيادته قبل خمسة أعوام احتجاجاً على نتيجة انتخابات لم تكن لصالحه. أي إنّه تصرّف تماماً كما نتصرّف نحن مساكين العالم الثالث أو الجنوبي.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يعيد ترامب أميركا إلى مجدها السابق، وبالتبعية استقرارنا (النسبي جدّاً)؟ أم إنّه يمسك بيد أميركا لتسلك طريقها نحو الانهيار من دون أنْ تخاف؟ إذ تكون غمرتها بهجة الثمالة؟

المصدر: العربي الجديد

الرئيس الأمريكي “ترامب” رئيس العالم ، من خلال نجوميته التلفزيونية وقراراته الإرتجالية، ليطرح السؤال ، هل سيعيد أميركا إلى مجدها السابق ؟، أم إنّه يمسك بيد أميركا لتسلك طريقها نحو الانهيار من دون أنْ تخاف؟ بعد أن تكون غمرتها بهجة الثمالة؟