ظلّت فكرة “أرض الميعاد” من الأدوات المهمّة في الفكر الصهيوني، فمنذ تبلورت الحركة الصهيونية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الفكرة حجر الزاوية الأهم في خطاب إضفاء الشرعيّة على مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين. ولم تكن هذه الفكرة مجرّد استدعاءٍ لنصوص توراتية أو أساطير قديمة، بل تحوّلت أداةً سياسيةً قابلةً للتوظيف في كلّ مرحلة بحسب الحاجة، تُضخَّم إلى “إسرائيل الكبرى”، حين يكون المطلوب تعبئة داخلية أو تعزيز المطالب التوسّعية إذا تهيّأت الظروف، وتُهوَّن إلى حدود فلسطين التاريخية، أو ربّما استثناء الضفة الغربية وقطاع غزّة، حين يصبح الواقع السياسي والدبلوماسي أكثر تعقيداً ويحتاج إلى مرونة وواقعية. وبين التهويل والتهوين، ظلّ المشروع الصهيوني يقدّم نفسه إلى العالم بصورة متناقضة ظاهرها تعدّد القراءات، وباطنُها براغماتية استعمارية تستغلّ اللحظة التاريخية لتوسيع الجغرافيا. ولم يكن غريباً أن يختار الحاخام يهودا ليب فيشمان، وهو أول وزير للشؤون الدينية في الكيان الصهيوني، وأحد زعماء الصهيونية الدينية، الوقوف أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصّة بفلسطين عام 1947، ليقول بوضوح: إن الربّ وعد اليهود بأرض تمتدّ ما بين النيل والفرات. ولم يكن ذلك التصريح حينها مجرّد تعبير عن رؤية دينية بحتة جسّدها نصّ توراتي قديم، بل أيضاً رسالة سياسية، لم تكن موجّهةً فقط إلى المجتمع الدولي لتذكيره بأن الطموح اليهودي يمتدّ إلى ما هو أبعد بكثير من أرض فلسطين، بل كانت بمثابة خطاب ميثولوجي احتاجت إليه الصهيونية لتعزيز شعور اليهود حول العالم بأنهم ليسوا حركةً سياسية فحسب، بل تجسيدٌ لوعد تاريخي إلهي، يجعل هذه الجغرافيا الواسعة “وطناً طبيعياً” لليهود.

وخلال العقدَين الماضيين، ومع تصدّر اليمين المشهد في إسرائيل وصعود قوى أقصى اليمين، وتآكل اليسار الصهيوني، لم تعد هناك قيمة للأصوات التي كانت تنادي بضرورة عدم استحضار خطاب الوعد الديني التوسعي، على اعتبار أن تحويل الرمز الديني سياسات عملية لم يكن مناسباً للمرحلة، ولا يصلح أن يكون أساساً واقعياً للسياسة، وأن التوسّع يمثّل خطراً حقيقياً على إسرائيل. وأصبحت كتابات أدباء وصحافيين مثل سامي ميخائيل، وأبراهام ب. يهوشوع، وعاموس عوز، ودافيد غروسمان، وجدعون ليفي… وغيرهم من رافضي فكرة إسرائيل الكبرى، أو رافضي الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، أصواتاً شاذّةً في كيان يزداد يمينية ورغبةً في التوسّع يوماً بعد يوم.

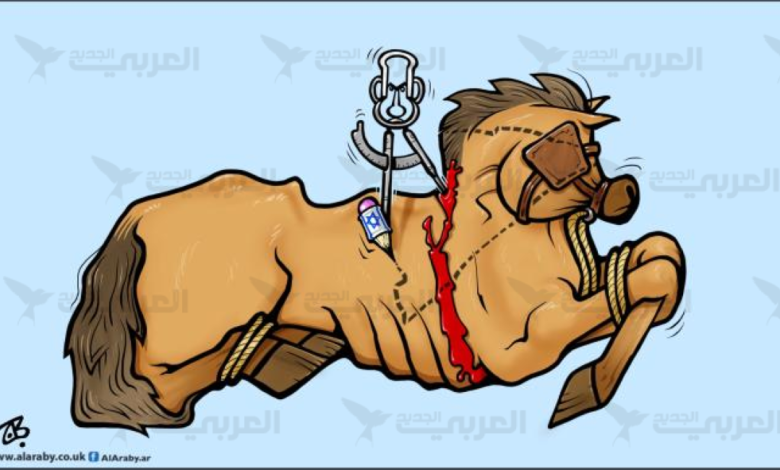

تتحوّل أرض الميعاد من رمز ديني إلى ذريعة استعمارية، تمحو الفلسطينيين من السرد التاريخي

والحقيقة أن الخطاب الإسرائيلي عن مفهوم “إسرائيل الكبرى” لا يخلو من التضليل، أو مراعاة مرونة الظرف السياسي، من ذلك مثلاً حديث الصحافي في موقع تايمز أوف إسرائيل، أدريان شتاين، عن فهم غالبية العلمانيين الإسرائيليين المصطلح أنه يشمل فلسطين كلّها فقط، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة، بينما يفهمه كثير من المتديّنين اليهود، وكذلك غالبية العرب، أنه يصف الأرض الممتدّة بين النيل والفرات، بالشكل الذي قدّمته التوراة. غير أن العودة إلى التصوّرات الصهيونية عن حدود الدولة اليهودية التي وضعها تيودور هرتزل (العلماني) تظهر “وطناً” يمتدّ إلى ما بعد مرتفعات الجولان في سورية وشمال لبنان، بل يشمل حتى شبه جزيرة سيناء. ويمكن القول إن العامَين الماضيين شهدا تصاعداً في تبنّي اليمين الصهيوني مفهوم “إسرائيل الكبرى”، بمعناها الواسع، لتشمل الجغرافيا بين نهري النيل والفرات، وتضمّ أجزاءً واسعةً من مصر وسورية والعراق ومعظم لبنان وكلّ الأردن وأجزاء من السعودية والكويت، وهو فهم يلتزم به مقاتلو التيار الديني القومي في الجيش الصهيوني عبر وضع شارات على بزّاتهم العسكرية رسمت فيها خريطة تضمّ هذه المناطق كلّها، من دون أن تمنعها قيادة الجيش، ما يعكس موافقة ضمنية عليها.

ما يثير الغرابة هنا أن فكرة “إسرائيل الكبرى” كانت، في السابق، مقصورةً على سياسات عملية عند بعض رؤساء الحكومات الإسرائيلية، مثل مناحيم بيغين وأرييل شارون، وإن اضطرّوا إلى مخالفتها تحت وقع البراغماتية والضرورة السياسية وعدم مناسبة الواقع. غير أن أفعال الحكومة الإسرائيلية الحالية، خصوصاً في العامين الماضيين في لبنان وسورية والضفة الغربية وغزّة، وتصريحات قادتها، لم تتركا مجالاً للشكّ في الرغبة في تحويل الوعد التوراتي حقيقةً، وهو ما عبّر عنه نتنياهو أخيراً في مقابلته مع القناة “i24” الإسرائيلية، حين أكّد شعوره بأنه في مهمّة تاريخية وروحية من أجل اليهود، وإيمانه الكامل بفكرة “أرض الميعاد” أو”إسرائيل الكبرى”.

ولا يمكن اعتبار ما جاء على لسان نتنياهو خطاباً دينياً أو دعايةً انتخابيةً فحسب، خصوصاً حين يتحوّل هذا الخطاب سلوكاً عملياً عسكرياً في المنطقة. وعلاوة على ذلك، ومن الناحية الاستراتيجية، كانت فكرة “أرض الميعاد”/ “إسرائيل الكبرى” قد وجدت طريقها إلى الخطط السياسية مع ما عرف بوثيقة “خطة ينون” في ثمانينيّات القرن الماضي، التي نشرتها صحيفة كيفونيم (كانت تصدرها المؤسّسة الصهيونية العالمية بين 1978-1997) للصحافي عوديد ينون، الذي كان مقرّباً من رئيس الوزراء السابق أرييل شارون. كانت الوثيقة تقدّم رؤيةً واضحةً لتفكيك الدول العربية المحيطة إلى كيانات طائفية وعِرقية صغيرة، بما يتيح لإسرائيل التفوق والهيمنة على المنطقة، ورغم أن الوثيقة لم تستخدم صراحة مصطلح “أرض الميعاد” أو “إسرائيل الكبرى”، كان جوهرها يعكس المنطق نفسه: التوسّع والتمدّد حين يكون الخصم ضعيفاً أو متفكّكاً، إذ تُغتنم لحظة الضعف والتمزّق الداخلي للسكّان الأصليين من أجل التوسّع، وهو أمر يشبه تماماً ما فعله الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وأميركا.

والحقيقة أن التشابه بين الاستعمار الأوروبي والاحتلال الصهيوني لم يقتصر على استغلال لحظات الضعف، بل امتدّ في الحالتَين إلى إضفاء بعد روحي، أو حضاري يبرّر الفعل البربري، ومن ثمّ ليست الحالة الصهيونية فريدةً بهذا المعنى، بل هي امتداد لهذا الاستعمار. لقد برّر الاستعمار الأوروبي توسّعاته الاستعمارية وقتل الملايين بنشر التقدّم والتحديث، وربطهما بمفاهيم مثل “المهمة الحضارية” في أفريقيا، أو “القدر المحتوم” في أميركا الشمالية، إيماناً بأن التوسّع نحو المحيط الهادئ غرباً، على حساب سكّان أميركا الأصليين (في أميركا الشمالية) لم يكن لهدف “أخلاقي” فقط، بل كان قدراً سماوياً. وفي المقابل، قدّمت الصهيونية خطاباً مضاعفاً، بوصفها استعماراً مستنداً إلى القوة العسكرية والسياسية من جهة، ومدعوماً بإسناد ديني يستحضر نصوص التوراة، ويعطي شرعيةً رمزيةً للاحتلال من جهة أخرى، ويجعل من الخصم، لا مجرّد آخر سياسي، بل مستحقّاً الموت، لأنه يعوق تحقّق الوعد الإلهي. وهو ما عبّر عنه إدوارد سعيد، حين تحدّث عن الوسيلة التي اتبعتها الصهيونية لإنجاح مشروعها بتصويرها فلسطين أرضاً فارغةً تنتظر العودة اليهودية، في إشارة إلى أن الخطاب الصهيوني لم يكتف بمحو الفلسطينيين سياسياً، بل محا وجودهم من السرد التاريخي نفسه. ومن ثمّ تحوّل مفهوم “أرض الميعاد” أداةً استعماريةً لنزع ملكية السكّان الأصليين. والمشترك في هذه الحالات كلّها، أن الضعف الداخلي للشعوب الأصلية، واستعصاءها على تنظيم نفسها بشكل مركزي كان سبباً في استغلالها مجتمعاتها وتفكيكها.

ولطالما كانت لحظات الضعف العربي جزءاً من هذه المعادلة، من وعد بلفور عام 1917، الذي صدر بينما كانت الأمّة العربية ممزّقةً تحت الاستعمار الأوروبي، إلى حرب 1967 التي شهدت أكبر توسّع إسرائيلي في لحظة ضعف عربية أخرى، وصولاً إلى لحظة الضعف الحالية الأخطر في التاريخ العربي الحديث، والتي أغرت نتنياهو وحليفيه في التيار الديني القومي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، للمجاهرة بهذه التصريحات، وتحويلها فعلاً حقيقياً في لبنان وسورية والضفة وغزّة خطوةً مرحلية.

وهكذا يمكن القول إنه رغم مركزية فكرة “إسرائيل الكبرى” في الفكر الصهيوني عموماً، ولدى اليمين على وجه الخصوص، هي أقربُ إلى أداة سياسية مرنة تُوظّف بحسب الحاجة، فقد يصبح تضخيم الحدود من النيل إلى الفرات، وسيلةً لاستنهاض اليمين وتبرير الاستيطان، أو هدفاً إذا ضعفت قوى الإقليم، وأصبح الظرف مواتياً، وقد يقلل من شأنها، حين يشتدّ الضغط الدولي، فتقدم باعتبارها رمزاً روحياً، وذكرى دينية لا أكثر. وبين هذا التهويل والتهوين، يكمن جوهر المشروع: استعمار مُقنّع، يجمع بين الرغبة في السيطرة ومهارة التلاعب بالرموز الدينية. وبقدر ما تبدو الفكرة قويةً، ومؤثّرةً في الداخل الإسرائيلي، تظلّ في نظر الفلسطينيين والعرب وشعوب العالم برهاناً إضافياً على الطابع الاستعماري للمشروع الصهيوني، الذي قد يستغني عن أساطير الماضي حين تصير عبئاً، وقد يستعيرها لخدمة مشاريعه، وهنا يتجاوز التقليد الديني حدود جدران المعابد إلى تشكيل الجغرافيا.

المصدر: العربي الجديد

إستخدمت الحركة الصhيونية فكرة “أرض الميعاد” كأدات مهمّة في خطابها لإضفاء الشرعيّة على مشروع الاستيطان اليhودي في فلسTين منذ أواخر القرن التاسع عشر، أما فكرة “إSرائيل الكبرى” فهي بالفكر الصhيوني ولدى اليمين بوجه الخصوص، هي أداة سياسية مرنة تُوظّف بحسب الحاجة، ليتجاوز التقليد الديني حدود جدران المعابد إلى تشكيل الجغرافيا.