التقى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، الجمعة الفائت، قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق، بدعوة من الإدارة لبحث سبل التعاون في مجال المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سورية. وكان قبله المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد زار دمشق، وناقش مع الشرع الفرص والتحدّيات أمام سورية الجديدة، وشدّد على ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان في كل العمليات، كي يتمكن الجميع من العيش أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأكد أهمية السعي إلى تضميد الجراح وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي وإصلاح المؤسّسات.

الزيارتان مهمتان وتحملان رسالة إلى الشعب السوري والعالم، لكن بالتوازي، من حيث الأهمية، أن نعرف أنه لا تبنى دولة من دون بناء مجتمع، وإلّا تحوّلت إلى هيكلٍ تتحكّم فيه سلطة مستبدّة مهما طال بها الزمن سوف تسقط ويكون سقوطها مدوّياً، يترك وراءه الخراب والفوضى.

هذا ما كان في التاريخ، وما نعيشه الآن في الحالة السورية، فسقوط نظام عائلة الأسد ترك إرثًا من المشكلات المتجذّرة في بنية المجتمع، وخراباً كبيراً في مؤسسات الدولة، وترهلاً ونخراً في أجهزتها، فمن أين يمكن البدء في البناء كي يكون بناء صحيحاً قادراً على الصمود من دون أن ينهار بطريقة أخرى؟

تقف مشكلات ضخمة في وجه الإدارة الجديدة، قد يكون أهمها في سلم الأولويات اليوم تأمين الحياة المعيشية للشعب بعد معاناة عقد ونصف العقد من الحرمان والفاقة وانعدام أبسط حقوقه في الحياة، لكن هذا المجتمع المكلوم يحتاج، في الوقت نفسه، إلى جبر الخواطر خطوة أولى في إنعاش الإحساس بالوجود وإنعاش الكرامة المنتهكة طوال عقود من حكم نظام قمعي شمولي، عمل على مسخ الفرد السوري إلى الحد الذي يبقيه حاضراً لخدمة مصالحه وعرشه فحسب.

سقوط النظام أسّس لحالة وعي مفاجئة لدى الناس، وعي بوجودهم وتفقد كيانهم

سقوط النظام أسّس لحالة وعي مفاجئة لدى الناس، وعي بوجودهم وتفقد كيانهم، واكتشفوا معه حرّيتهم التي ثاروا من أجلها فقوبلوا بالعنف والقتل. لكنهم، في الوقت نفسه، مع فائض الحرّية التي أطاشتهم، نرى شريحة منهم تركوا لمشاعرهم ونزعاتهم التي ترعرعت في الزوايا المظلمة من نفوسهم، والحالة الثأرية التي أضمروها في صدورهم، بسبب ما عاشوه واختبروه في السنوات الحارقة، تركوا لها عنان الحرية، فانفلتت من دون لجام لدى شرائح متنوّعة وعديدة، إن كان في الواقع الحقيقي أو الافتراضي، فعلت خطابات التحريض والفتنة والثأرية والإقصاء والتعصّب بمختلف أشكاله، زادتها حدّة ورجعاً مدوّياً الحرية الفردية التي تمنحها وسائل التواصل الاجتماعي.

ما تشهده سورية الحالية من علو نبرة هذه الخطابات، وبعض الممارسات التي تصنّف فردية، بينما تزداد وتتوسع، يحتاج إلى تدخل سريع والبدء بخطة عمل يطّلع عليها الشعب تشكل خريطة طريق في الوصول إلى مجتمع يتعافى، قد تطول مرحلة تعافيه، إنما تكون واعدة.

لا يمكن البدء بالمعافاة من دون المضي في التأسيس لثقافة الذكرى، بعد أن يكون العمل على فهم الماضي والتصالح معه قد ترسّخ نيّة حقيقية لدى السلطة والمجتمع. هذا يحتاج، ليس إلى العدالة الانتقالية، على أهميتها، فحسب، بل يحتاج إلى العدالة بمفهومها العام، العدالة اللحظية التي تردع المرتكب وتحمي الحقوق الفردية والجماعية.

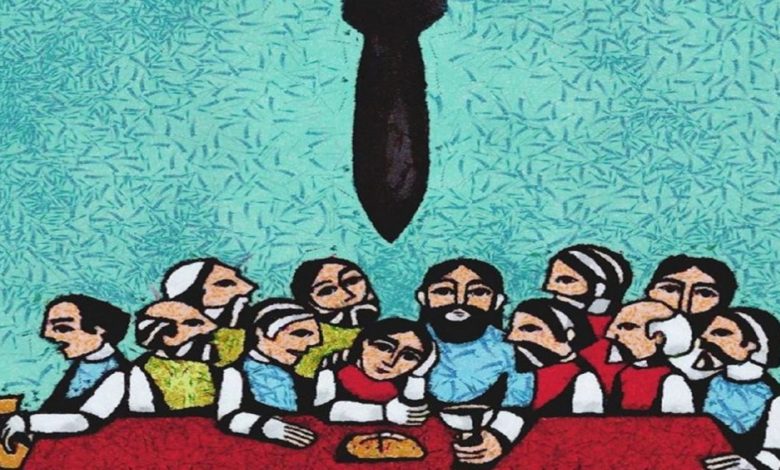

تشمل العدالة الانتقالية ثلاثة أطراف، الضحية أولاً التي يعدّ حقها من أهم الأولويات، والمرتكب الذي عليه الخضوع إلى محاكمة علنية أمام الشعب توضح فيها بالأدلة والبراهين لائحة الاتهام، والحق العام، فما ارتكب في سنوات الحرب في سورية من جرائم فردية وجماعية استهدف المجتمع، ملكيته، كرامته، بنيانه، هويته، وغيرها، فليس من حق أحد التسامح بمفرده أو غض النظر عنها.

الخطوة الأولى في درب العدالة الانتقالية صعبة ودقيقة وحسّاسة ومؤثرة، إذ سوف تحكم سير العدالة مستقبلاً، وهذه تبدأ من جمع الأدلة والوثائق، وحمايتها

الخطوة الأولى في درب العدالة الانتقالية صعبة ودقيقة وحسّاسة ومؤثرة، إذ سوف تحكم سير العدالة مستقبلاً، وهذه تبدأ من جمع الأدلة والوثائق، وحمايتها، وحماية الشواهد المادية بمختلف أشكالها، فقد شاهدنا كيف تبعثرت الوثائق والمستندات والسجلات في لحظة انفعالية قصوى لحظة فتح السجون والمعتقلات، صارت في مهب الريح وفي الأوحال بعد أن أشبعتها الأيدي المتلهفة فرداً وثنياً وتقليباً، عدا ما سرق منها، أو رمي في الحاويات. بعض الدوائر الحكومية التي تضم أرشيفاً مهمّاً يضم كثيراً من تجاوزات النظام وفساده، كالهجرة والجوازات، أو بعض القصور العدلية ومديريات الأحوال المدنية. القصور التي شغلتها العائلة الساقطة، وهي من أهم الشواهد المادية على كره هذه العائلة الشعب، وعيشها على حساب نسغه الحياتي، فتحت وتركت للنهب أيضاً، معامل الكبتاغون المتناثرة على بقع كثيرة من جغرافيا سورية، فروع الأمن وأرشيفها، يمكن عدّ كثير من هذه التصرفات.

تلعب المواجهة مع الحرب والاستبداد والجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية والظلم السياسي وإحياء ذكرى ضحايا الاضطهاد دوراً مهما في ثقافة الذكرى. كما أن ثقافة الذكرى تؤسس لحالة أكثر سلامة في المجتمع، فكلما كانت جرائم الماضي واضحة، والضحايا موضع تقدير واهتمام لحقوقها، زادت احتمالية استقرار المجتمع.

إذا كان الشعب السوري، الخارج من حمأته المديدة، غير مدركٍ قيمة هذه الأدلة، فإن على الإدارة الجديدة أن تنتبه، منذ البداية، إلى هذا الأمر بالغ الأهمية، وتضع له خطة أمنية لا تقل شأناً عن الأمن المجتمعي الذي يعد ضرورة ملحة. ما يعزي بعض الشيء أن هناك شريحة من الشباب والشابات المدركين أهمية التوثيق، يعملون بمفردهم، ومن دون دعم أو عمل مؤسّساتي، على تجميع الوثائق المبعثرة حول السجون والفروع الأمنية وحمايتها، وهذه نقطة تُحسب لهم على الرغم من جسامة المهمة، وهناك في المقابل أفراد يتصرّفون، أو تصرّفوا من دون أي حد من المعرفة بخطورة أعمالهم، وبدوافع توصف بالجهل، إذا اعتمدنا النية الحسنة، فقاموا بفعل يؤدّي إلى طمس بعض الشواهد التاريخية، كما فعلوا في مقر أحد الفروع الأمنية في اللاذقية بما اعتبروه “تبييض السجون”.

لا يمكن البدء بالمعافاة من دون المضي في التأسيس لثقافة الذكرى، بعد أن يكون العمل على فهم الماضي والتصالح معه قد ترسّخ

ما الضير في أن نستفيد من تجارب الشعوب؟ لقد واجهت ألمانيا ماضيها مرّتين في القرن العشرين، ماضي الحقبة النازية، وماضي نظام شمولي استخباري في ألمانيا الشرقية بعد سقوط الجدار وإعادة توحيد الألمانيتين. اليوم، وبعد 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية التي خلفت وراءها ألمانيا مهدّمة عمرانيّاً واقتصادياً ومجتمعياً، وتحت ظل أربعة احتلالات أدت فيما بعد إلى تقسيمها، ما زالت الجهات الرسمية مع منظمات مجتمع مدني تعمل على توثيق الماضي وتعزيز ثقافة الذكرى، فعدا اللوحات المعدنية التي يصادفها المارّون في الشوارع، على الأرصفة والجدران التي توثق بالأسماء والتواريخ ضحايا النازية، هناك معسكرات الاعتقال والمحارق التي تركت، كما هي، شاهدة على أبشع مرحلة من تاريخ ألمانيا، وهناك النصُب التذكارية، والأرشيف المنظّم والأفلام الوثائقية والسرديات من شهود عيان وناجين، عدا أرشيف ستازي، جهاز أمن الدولة في ألمانيا الديمقراطية، الذي عمل موظفوه قبل لحظة سقوط الجدار على إتلافه بتقطيعه بالآلات، أو بتمزيقه عندما لم تعُد تلبي، لكن الشعب الألماني التوّاق إلى الحرية والخلاص من النظام القمعي هرع إلى جمع المزق التي تقدّر بعشرات الأطنان، وشكل فريقاً، جلّه من النساء، يعمل على إعادة ترميمه مثل لعبة “البازل”، عدا كل تلك الأعمال، ما زالوا ينقبون ويعتمدون على الحفريات في أماكن الإعدامات وفي معسكرات الاعتقال والسجون، حريصين على كل أثر مادّي يجدونه، حتى لو كان ملعقة أكلها الزمن والغبار، لو كان مزقة ورق مكتوب عليها كلمات، لو كان قطعة قماش مهترئة، بكل حرص يتعاملون معها ويعيدون إليها قدرتها على الصمود كي تنصف الضحايا، وتدعم سردية الماضي التي أدرجت في مناهج التعليم أيضاً، كي تتعرف الأجيال الجديدة إلى ماضيها وماضي آبائها وأجدادها، ومن أجل ترسيخ ثقافة الذكرى وعبرة التاريخ في نفوسهم.

من المفيد لسورية الجديدة أن تبقى السجون على حالها التي وجدوها عليها لحظة الحقيقة، لحظة سقوط الديكتاتورية، هي جزء من ذاكرة يجب الحفاظ عليها شواهدَ ماديةً، تصون حقّ الضحايا وتدين نظام الإجرام في الوقت نفسه، وهي ملهمة للثقافة والإبداع في شتى أنواع الفنون والمنتج الثقافي للشعب، ويمكن أن تشكل جانباً مهمّاً للسياحة، فالقضية السورية تعد من القضايا التي شغلت العالم، شعوباً وأنظمة، ونظامها يشكل نموذجاً خاصّاً من ديكتاتوريات العالم، قد يثير فضول علماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون وكثيرين.

في ألمانيا كان انهيار الاقتصاد وتفكك هياكل الدولة أكبر المشكلات التي واجهتها السلطات الجديدة للتعامل مع الحياة اليومية للسكان. كان تأمين وجود المرء هو محور تركيز الناس. وكان الاهتمام بالتعامل مع الماضي الاشتراكي الوطني منخفضاً في المقابل بين السكان. لكنهم سرعان ما أدركوا أهميته واشتغلوا وفق الهدف الذي وضعوه. يحصل اليوم في سورية ما يشبه هذه الحالة، فالمشكلات كبيرة أمام السلطة الجديدة، وعليها قبل كل شيء زرع الثقة في نفوس كل شرائح المجتمع، كي يكون داعماً لها في أهدافها المفترض أن تعلنها بكل وضوح وشفافية، أهداف يفترض أن تسير بالتوازي، مع بقاء العمل على ثقافة الذكرى حاضراً في برنامجها.

المصدر: العربي الجديد