تتصاعد في الآونة الأخيرة أصواتٌ فردية تقول بتقسيم سورية إلى إداراتٍ ذاتية، على أسس قومية وطائفية، في شرق الفرات وفي السويداء وفي الساحل، والأمر ينسحب على الشمال السوري والجنوب.. إلخ، تمهيداً لأن يكون شكل الحكم في الدستور المقبل فيدرالياً. وإن كانت دوافع هذه الأصوات مختلفة، إلا أنها تفتقد إلى الواقعية، ولا تحقق، في الوقت الحالي، إلا التشويش، وتخدم نظام الأسد، المأزوم والمحاصر دولياً، وحليفه الإيراني خصوصاً.

تفتقد هذه الطروحات إلى الواقعية، لأنها تُهمل حقيقة أن الواقع السوري بات محكوماً بالأجندات الدولية المتنافسة، والتي صحيحٌ أنّها قسّمت البلاد إلى مناطق نفوذ رئيسية ثلاث، إضافة إلى مناطق توتر في درعا والسويداء، لكنها جميعها لا ترغب في أي شكل من التقسيم أو الفدرلة، قد يذهب إلى الانفصال؛ وكل البيانات الصادرة عن الاجتماعات والمسارات الدولية والإقليمية التي تخصّ سورية تؤكّد على وحدة سورية أرضاً وشعباً.

مسار أستانة يؤكد ذلك، فتركيا وإيران ضدّ أي تقسيماتٍ تعطي للأكراد استقلالاً، قد تشجّع على حراك كردي مماثل في تلك الدول. وروسيا تريد السيطرة على كامل سورية، وخصوصاً المناطق النفطية شرقاً، وهي متضرّرة من الوجود الأميركي في سورية، لأنه يدعم قوات سورية الديمقراطية، ويمنع عودة النظام إلى شرق الفرات. قبلت موسكو بنفوذ تركي في الشمال السوري عبر مسار أستانة وخفض التصعيد، من أجل تطويع الفصائل ضمن صفقات المصالحة وتسليم المناطق تباعاً للنظام، وهي ترغب بالسيطرة على كامل سورية، لكن بقاء تركيا على الشريط الحدودي لا يضيرها، إذا تحقق مطلبها في فتح الطرق الدولية، وأن تسيطر على كامل الحركة الاقتصادية في سورية.

ليست مناطق الشمال موحّدة، فهناك مناطق غير متصلة يحكمها الجيش الوطني، وتتبع للحكومة المؤقتة، وتقع تحت الوصاية التركية المباشرة، وهناك مناطق هيئة تحرير الشام وتتبع لحكومة الإنقاذ، وهي تساير الأجندة التركية، لكنها لا تتبعها كلياً؛ والهيئة مرفوضة دولياً، ومصنفة على قوائم الإرهاب، على الرغم من مساعي زعيمها، أبو محمد الجولاني، في تغيير “أرديتها” مراراً. ويضاف إلى ما سبق منطقتا منبج وتل رفعت، الواقعتان تحت النفوذ الروسي، وقوى أمر واقع كردية، وهناك خلاف مع تركيا حولهما.

باتت سياسات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكثر وضوحاً بشأن الملف السوري، ومنه ما يتعلق بمستقبل شرق الفرات؛ فإلغاء بايدن الإعفاء من العقوبات الذي منحه ترامب لشركة دلتا كريسنت الأميركية لاستخراج الطاقة شرق الفرات، والذي أبرمته العام الماضي مع الإدارة الذاتية، يدل على عدم وجود ميل أميركي لاستقلال المنطقة، إضافة إلى أن واشنطن تسمح أو تشجّع على تواصل قيادات الإدارة الذاتية مع روسيا، وهي في تصريحات مسؤوليها تقول إنها تدعم “قوات سوريا الديمقراطية” بوصفها حلفة لها في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وبدورهم، بات قادة الأمر الواقع في الشمال الشرقي يدركون أن الانفصال ممنوع دولياً وإقليمياً، وأكثر ما يطمحون إليه عبر تواصلهم مع الروس والنظام بقاء شكل ما من الإدارة الذاتية ضمن الدولة المركزية.

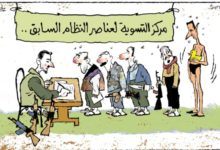

يعاني نظام الأسد وروسيا من مشكلة ضبط منطقتي درعا والسويداء؛ فشلت روسيا في إبقاء فصائل الجنوب تحت سيطرتها، لأنها لم تفِ بالوعود التي قدّمتها لها، ولم تقم بحمايتها من انتهاكات النظام والاعتقالات وحملات التجنيد المستمرة، ما أدّى إلى خروج بعض بلدات محافظة درعا عن السيطرة، وهذا لا يعني أن من الممكن أن تشكّل أمراً واقعاً يعترف به الروس. أما السويداء، فقد سبق أن رفض مشايخها وأمراؤها عرض الروس بإدارة ذاتية مقابل دخول فصيل رجال الكرامة تحت عباءة موسكو، ولكبح عناصر الدفاع الوطني في المحافظة التي تدعمها إيران، وسبب الرفض عدم الثقة بالروس، وخصوصاً ما يتعلق بإيقاف التجنيد الإجباري في المحافظة. على الرغم من أن السويداء لم تخرُج عن عباءة النظام، إذ تضم عدداً كبيراً من العملاء والمخبرين والشبيحة، لكن إخضاع العناصر “المنفلتة” فيها بات أزمة بالنسبة للنظام وروسيا وإيران. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الأصوات التي خرجت تقول بإدارة ذاتية وإنها مدعومة من أميركا وإسرائيل ومدسوسة من النظام وداعميه، بغرض التشويش على الأهالي، وليس بهدف تحقيق هذه الإدارة؛ وعكس ذلك، فللمدينة إرث تاريخي واهن في رفض التدخل الخارجي، مهما كان.

قام النظام وحلفاؤه في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بتغيير ديمغرافي، عبر عملية التهجير، ولم يسمح بعودة سكانها إليها على نطاق واسع، خوفاً من إعادة تشكيل بيئات الثورة، وهناك مشاريع إعادة الإعمار في مخيم اليرموك وبساتين الرازي وحرستا والقابون وغيرها، وقوانين مصادرة أملاك الغائبين. ولكن هذه التغييرات الديمغرافية لا يمكن القول إنها كانت طائفية الطابع إلا على نطاقات ضيقة جداً.

اتفاق المدن الأربع، كفريا والفوعة والزبداني ومضايا، كان طائفي الطابع بامتياز، قامت به طهران لتأمين سيطرة حزب الله على كامل الحدود اللبنانية السورية؛ في حين أن شراء إيران العقارات في دمشق، والتوسع في منطقة السيدة زينب، وفي حلب ودير الزور، هو لتعزيز نفوذ إيران، بما يتناسب مع مشروعها التوسعي، في كل مناطق سيطرة النظام، وضمن النفوذ الروسي.

قامت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) بتهجير بعض القرى العربية، ذات الموقع الاستراتيجي، بعد أن طردت تنظيم داعش منها، لكن المنطقة التي تقع تحت سلطتها، وتشكل ثلث مساحة سورية، ما زالت ذات غالبية عربية عظمى، ما دفع قوات الحزب (البايادي) إلى التحالف مع عشائر عربية ضمن تشكيل “قوات سورية الديمقراطية”، وجناحها المدني، “مجلس سورية الديمقراطية”. ومن الصعب إجراء إحصاء بهذا الخصوص لدحض المزاعم الكردية عن التفوق العددي على العرب في تلك المناطق. في المقابل، سيطر الجيش الوطني على عفرين، إضافة إلى شريط حدودي شرق الفرات، حيث تضم هذه المناطق أكراداً، لكن ذلك كان لدواعٍ أمنية تركية، وليس لإنشاء كيانات عربية مستقلة.

انتهت الحرب في سورية بشكلها الواسع، حيث تدعم إدارة الرئيس بايدن تثبيت مناطق النفوذ الحالية، ولا ترغب تركيا ودول الاتحاد الأوروبي في حصول مزيد من موجات الهجرة من سورية. التقسيم الحالي المثبت دولياً لا يأخذ طابعاً طائفياً، على الرغم من أنه بطابع قومي شرق الفرات.

أخيراً، ليس تقسيمُ سورية وارداً أصلاً ضمن الأجندة الأميركية، بوصف الولايات المتحدة دولة إمبريالية عالمية؛ فسورية دولة حديثة النشوء، وكانت إقليماً ضمن سورية الكبرى قبل مائة عام ونيف، حيث تمت صياغة أول دستور سوري لبلاد الشام، على أيدي خبراء وسياسيين سوريين وعرب، بقيادة الملك فيصل، لكن الاحتلال الفرنسي وأده، وهو الذي دخل سورية بموجب اتفاق سايكس بيكو (1916) لتقسيم المنطقة؛ فيما فشلت محاولات الفرنسيين في إحداث تقسيمات سورية على أسس طائفية. وبالتالي، التقسيم على أسس طائفية في سورية الحالية غير واقعي، بالنسبة للدول العظمى، ولا تشجّع هذه الدول على استقلال شرق الفرات، ولا تريد انفلات المنطقة إلى حروبٍ لا يمكنها السيطرة عليها. الأجندة الدولية هي بالاستفادة من الحساسيات الدينية والقومية في المنطقة، ودعم قوى الأمر الواقع، والتي كلها ديكتاتورية الطابع، لإضعاف سورية. ووحدها إسرائيل تشجع الانقسامات القومية والطائفية في المنطقة، كون هذه الانقسامات تتناسب مع هويتها العنصرية.

المصدر: العربي الجديد