تعتبر الفترةُ بين عامي 1970 – 2000 مرحلةَ الانحسار الفكريّ والسياسيّ في سورية، لحساب تغوُّل الأجهزة الأمنية التي أخذتْ على كاهلها، لاحقاً، مهمّة التصدّي لحراكٍ، تمثّل في لجان إحياء المجتمع المدني، ثم إعلان دمشق في 2005 الذي ضمَّ أهم قوى المعارضة السياسية، وبمختلف اتجاهاتها، وأدّى إلى تهيئة البيئة لانخراط البلاد في موجةِ الربيع العربي في مارس/ آذار 2011، بمشاركةٍ شعبيّةٍ وسياسيّةٍ غير مسبوقة، في ظلّ القمع المعروف، ومن المؤكّد أنّ ذلك الحراك عكسَ هشاشة البنية الداخلية التنظيمية للنظام من ناحية، وافتقاره آليةً فكريّةُ متماسكةً تناسب المرحلة، وتُعطي تفسيراً للتحدّيات التي أخفق في التصدّي لها بعد نصفِ قرنٍ من استلامه السلطة، ففي بداية عهد بشار الأسد، انتاب الناسُ شعوراً مريحاً بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحكم الديكتاتوري، خصوصا بعد خطابه الاستثنائي آنذاك، والذي غصّ بمفردات “الحاجة الماسّة إلى نقدٍ بنّاء/ الشفافية/ الديمقراطية/ التفكير الإبداعي … إلخ”، ويبدو أنَّ واقعَ صنع القرار الغامض جعل من الصّعب فهم الأسباب التي دفعت الأسد إلى تخفيف القيود في بداية حكمه، ثم عودته إلى قتل الوعود، وخنق الحريات التي كانت ستؤدي، بالضرورةِ، إلى انفتاحٍ سياسيّ مبشّر، ودستورٍ يُنصف السوريين بأطيافهم كافة.

واليوم، ووسط المتغيرات العالمية التي تضع الملفَ السوريّ في مواجهةِ ثلّةٍ من الاحتمالات السياسيّة، التي تخضع للتوافقات الدولية بين الفاعِلِين على السّاحة السوريّة، وفي ضوء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، ما بين توقّع رحيل الأسد في سيناريو استبداله بزوجته، بديلا مؤقّتا للحفاظ على رأس النظام، وانحياز الرّوس نحو خيار البحثِ عن ندٍّ قويّ للرئيس الحالي، مقبولٍ من جميع الأطراف .. إلخ، وسط كل هذه المعطيات يبدو أنّ شيئاً لن يتغير، فالانتفاضة الشعبية تحوّلت، أخيراً، إلى حربِ مصالح، وليس إلى ثورة أيديولوجيا وأفكار، وجسرٍ للعبور نحو النّظم الديمقراطيّة، في بلادٍ غدت كرةً في ملعب القوى العالمية العظمى، بفضل عنجهيّة الحاكم المطلق، الذي بادل الوطن بمطامعه الشخصية … لن يتغير شيء بالطبع، فلسنا في زمن شكري القوتلي، الذي كان يطمح أن تنالَ سورية استقلالاً كاملاً غير منقوص، ففي عام 1945، وبعدما أفرزتِ الحربُ العالمية الثانية تحالفاً فرنسياً – بريطانياً، لم يبدِ الزعيم السوريّ أيّ تهاونٍ أو ضعفٍ أو تواطؤ، حين اجتمع في السعودية برئيس الوزراء الأقوى في العالم، ونستون تشرشل، والذي أعطى أمراً صريحاً بعقد اتفاقيّة مع الفرنسيين، تؤيد بقاءهم في سورية، حيث أكّد القوتلي، وقتها، أن سورية مستعدّةٌ لبذل آخر قطرةٍ من دماء أبنائها في سبيل الحرية، عندها أجابه تشرشل بلهجته القوية: “لا تهدّدني، يا فخامة الرئيس، فإنّني الآن قادم من يالطا، حيث كنا نقرّر مصير العالم”. وبفضل تمسّك القوتلي بموقفه، على الرغم من ضعف دولته المُنهكة، انطلاقاً من إيمانه أنّ صاحبَ الحقّ سلطانٌ، استقلّت سورية في 17 إبريل/ نيسان عام 1946، استقلالا تاماً، وغير مشروط، لتكون أوّل دولة عربية تنال استقلالها التام من بين الدول العربية.

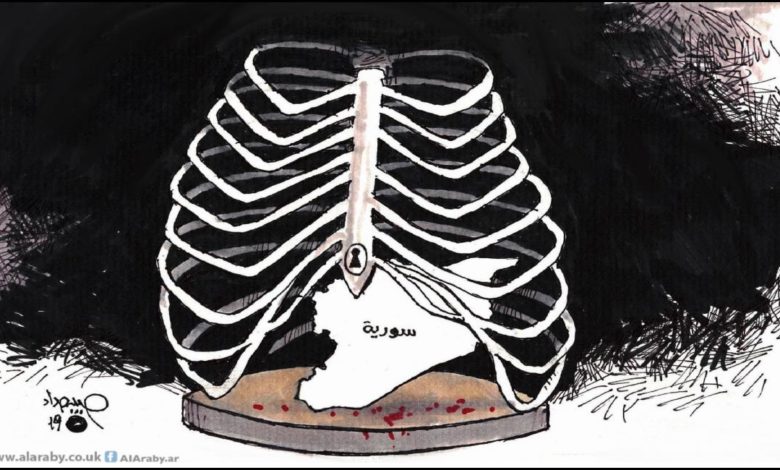

ولا يخفى على أحد أنّ مسرحَ الواقع السياسيّ في سورية نتاجٌ لثقافةٍ اجتماعية أنتجتها أنظمة القهر، لتُكرَّس من خلالها مفردات الطغيان والطبقية والاضطهاد، حتّى بلغ الشعور بالهوان، بعد العام 2011، درجة الاحتقان، لكن من دون انفجار، لفرط الخوف من الآتي الأعظم، فالتسلّط الذي يعزّزه الخوف وضعَ السوريين في دائرة استلابٍ شاملة، أدّى إلى إنتاج الشخصية السلبية التي تعتريها روح الهزيمة، والضعف، والقصور. وفيما يَـبدو لبعضهم أنَّ بشار الأسد الذي اتخذ شعار الاستبداد في مقابل الاستقرار، آمـنٌ على كرسيه، إلا أنَّ الواقع يَـنـفي ذلك، حيث أظهر استطلاعٌ للرأي العام مُوالٍ لـروسيا، في المناطق التي يُسيطر عليها النِّـظام، أنَّ 32% فقط من المُستَجيـبين سـيُوافِقون على إعادة انتخاب الأسد في عام 2021. ومن المُرجَّح أنْ تكون النسبة حالياً أقل من ذلك، في ظلِّ التدهور الأخير في الحياة العامة، فالسوريون يعون جيداً أنّ الانتخابات التي ستُعقد في إبريل/ نيسان المقبل ليست إلاّ طريقة مواربة لإيجاد هياكل أمتن، وأكثر حيوية لحربِ الثروات وحصدِ الغنائم، وليس لبثّ الحياة من جديد في الحياةِ السياسية السورية.

لا شيء سيتغيّر حكماً، ولعنةُ الخوف شيءٌ متجذّر وأصيل في سورية منذ حكم حزب البعث الذي غدا الكيان الموازي لمفهوم الدولة، فالشعب لم يُخلق إلاّ ليجرّ عربة الحاكم، والانتخابات في ظلّ الاستبداد ما هي إلاّ أداة فعالة لتثبيت واقع القهر، وتبرير هذا الواقع وإعادة صياغته، من خلالِ إعادة إنتاج علاقات القوّة والسيطرة، وإنتاج قيم الطاعة والخضوع. ولذا، يعمل الديكتاتور على تفعيل هذه القيم بصورةٍ حيّة، من خلال تفاصيل الحياة اليومية القاسية، نموذجا صريحا للعلاقة القائمة بين القاهر والمقهور. وما زالت وجنات السوريين تتوهّج تحت تأثير صفعات الفقر والذلّ، وقلوبهم ترتعش من فكرةِ السجون والتعذيب، ما أنتج أفراداً يألفون الخنوع والقهر، ويتعايشون مع الخوف والذلّ، ويتعوّدون السلبيّة والانهزاميّة.

والسوريون الذين لا يمتلكون مصيرهم السياسيّ اليوم لم يُولدوا في المصادفاتِ التاريخيّة العابرة، ولم يُوجدوا في فراغٍ اجتماعيّ مهول، لكن العلّة أنهم غدوا صدأ السياسات الاستبداديّة، لنظامٍ بطريركي أبويّ، يقمع كلّ نزوعٍ نحو الخروج والتمرّد على القيم المألوفة، أو محاولة إعادة النظر فيما يُعدّ مبادئ مقدّسة في عُرف الحاكم المستبدّ، هم الذين فقدوا الصلة مع الوطن، ومعاني التضحية لأجله، بالانتقال إلى حبّ النّظام وتقديسه، والتفاني في خدمته، وطاعته حدّ التضحية. ومن هنا، نشأت فكرة تخوين كل من يعارض النّظام الحاكم، أو يخالفه، غير أنّ السؤال الجوهري حالياً: هل يملك الإنسان السوري الوعي الكافي، والرؤية الواضحة لطريقِ الهاوية التي يسير باتجاهها بثباتٍ؟ وهل يملك القلبَ الشجاع الذي سيهدم جدران الخوف والعزلة، والذي يؤهله ليقول “لا” في وجه الاستبداد؟.. هو الذي يعرف أنّ المستبدّين يختزنون كراهيةً عميقة لشعوبهم، وازدراء كبيراً لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، ويعرف أنّ الزمن الجميل قد ولّى، فحقيقةُ أنّه قد وصل عددُ من تولّوا الحكم من عام 1922 وصولاً إلى عام 1958، إلى 12 رئيساً، تُدمي القلب، وتجعل حلم الحريّة ضرباً من ضروب الوهم والهذيان.

والجدير ذكره أنه في خمسينيات القرن الماضي، تحديداً في السادس من يوليو/ تموز من عام 1955، تبادل رجلان وثيقة من نسختين: الأوّل هاشم الأتاسي، رئيس الجمهورية آنذاك، والثاني شكري القوتلي رئيس الجمهورية المنتخب. والورقة التي وقّعا عليها فهي وثيقة انتقال السلطات الدستورية، وقد شهد ذلك رئيس مجلس النواب، ناظم القدسي، ورئيس مجلس الوزراء، صبري العسلي، ورئيس المحكمة العليا، وجيه الأسطواني. واليوم تبدو هذه الممارسة، الديمقراطية والحضارية والراقية، غريبةً على السوريين، بعدما استولى أصحاب القبعات العسكرية على مقاليد الأمور، وتراجعت الحريّة السياسية إلى الباحة الخلفية. ومن إحدى القصص الشهيرة والمتداولة شفوياً بين السوريين، والتي تدلّل على حقيقةِ أن شكري القوتلي كان نموذجاً بارزاً للزعامات العربية التي وُجدت في نهاية عصر الليبرالية، أنه وفي أثناء مروره بأحد شوارع دمشق، أمسك شاب بياقة قميصه، وقال له: “يا سيادة الرئيس بدنا حرية”، فأجابه القوتلي: “يا ابني أنت ماسك قميص الرئيس وعم تصرّخ بوجهو، شو بدك حرية أكتر من هيك؟”.

المصدر: العربي الجديد