يُشكّل اغتيال سيف الإسلام القذافي حالةً دالّةً على العنف السياسي الذي رافق، بين حين وآخر، ثورات الربيع العربي. ويظلّ تعريف الاغتيال السياسي مهمّةً صعبةً في ظلّ حالة الالتباس والغموض اللذَين يلفّانه؛ إذ تتداخل حدود المفهوم النظرية، وحتى العملية، مع أحداث عنف سياسي أخرى شبيهة به رغم أنها مختلفة عنه. ولكن يمكن، ولو إجرائيّاً، تعريفه بأنه قتل متعمّد لناشط سياسي (في السلطة أو المعارضة)، خارج منظومة العدالة والقانون، تنفّذه جهاتٌ تظلّ عموماً مجهولةً أو يُتكتّم عنها. وفي الحالات كلّها، يحدُث الاغتيال خارج أجهزة الدولة المسؤولة حصراً عن معاقبة الجناة، بما فيها قتلهم تحت طائلة القانون، ويكون ذلك الفعل “إعداماً” بالمعنى القانوني للفظ. وعملية القتل ليست هي المحدِّدة في تعريف الاغتيال السياسي، وإنما هو القتل خارج أيّ سند قانوني تمارس بمقتضاه الدولة حقّها المشروع الذي يخوّلها “تصفية” من يعتبرهم القانون خارجين عنه. ويتحفّظ نشطاء حقوق الإنسان في مقاربة هذه المسألة، فيشدّدون على صون استقلال القضاء والحقّ في الحياة.

مظلومية آل القذافي” ستتعزّز في ليبيا، معلنةً أن المصالحة غدت أبعد ممّا توقّعنا

يمكن أن يحتج بعضهم على هذه التعريفات المتضافرة للاغتيال بالقول إن القتل السياسي تحت شرعية القانون يفقد أخلاقية الحكم ومشروعيته. ولتجنّب هذا التقابل الأخلاقي، عمدت بلدانٌ عديدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام أصلاً، بغضّ النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة، مستندةً في ذلك إلى الحق في الحياة، وهو حقّ طبيعي لا يمكن المساس به مطلقاً مهما كانت الذريعة. أمّا بعض الدول الأخرى فقد خلّصت مجال السياسة بالذات من حكم الإعدام نهائياً، وسحبت ذلك على تهم كانت إلى حدّ قريب مؤدّية إلى المقصلة، على غرار الخيانة والتآمر… إلخ، لتعزيز الديمقراطية وحماية النشطاء السياسيين مهما كانت خلفيتهم وحدّتهم ومكانتهم: في الحكم والمعارضة معاً. ففي الولايات المتحدة مثلاً، التي لا تزال عقوبة الإعدام ساريةً في العديد من ولاياتها، حُذفت عقوبة الإعدام هذه من المجال السياسي عامة؛ فرفض بعض الأميركيين التجنيد، وعارضوا سياسات بلدهم الأمنية والعسكرية، وفضحوا تجاوزاتها، ولم يُعدموا، لأن لا تهم تلاحقهم في هذا الأمر.

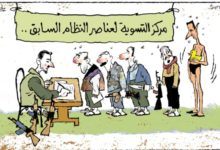

لم تنجُ بلدان “الربيع العربي” من محنة الاغتيالات السياسية، كما أشرنا سابقاً، وهي التي شملت الحكّام والمعارضين على حدّ السواء. فقد اغتيل علي عبد الله صالح ومعمّر القذافي وهما يصارعان حتى الرمق الأخير من أجل البقاء على عرشيهما؛ أي يقودان معارضة مسلحة، سواء من داخل ما تبقّى من أجهزة الدولة أو من خارجها، من قبيل مقاتلي تحالفات قبلية أو مناطقية. وورد ذلك كلّه تجنّباً لسقوط النظام. إن إخفاق العدالة الانتقالية وضمور ثقافة الدولة التي ضعفت وتفكّكت، فاقم تلك النزعات المائلة إلى الثأر السياسي والغلبة التي لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى القتل السياسي باعتباره اغتيالاً.

هذا النمط الأول من الاغتيال، الذي يستهدف شخصيات حاكمة ثارت عليها شعوبها وهي في أقصى درجات الهيجان والفوران والانفلات، يمكن أن يحصل ضمن استراتيجيات تحرص على التخلّص النهائي من قائد سياسي سيظلّ مربكاً ومحرجاً حتى لو استسلم. تذهب نيات الاغتيال في حالات كهذه إلى قبر الخصم بشكل نهائي؛ لأنه سيظلّ محرجاً لأيّ تسويات سياسية ممكنة، وسيكون لا محالة شريكاً قادماً في بناء المعادلات السياسية ما دام حيّاً. تصفية الخصم السياسي جزء من الحلّ، رغم أوهام ذلك. فالاغتيال السياسي، بقطع النظر عن بشاعته، يظلّ مجازفةً سياسيةً تفترض أنه باغتيال الخصم السياسي تضعف الجهة التي يمثّلها: حزب، فريق، جهة، منطقة، أطروحة… إلخ.

لذلك، طاولت هذه الاغتيالات “قادةً وزعماء” سياسيين، بغض النظر عن حجم أتباعهم ووزنهم السياسي. إنهم يظلّون رمزاً لأطروحات ومواقف قد تبدو مربكةً ومزعجةً لخصومهم، سواء كانت سلطة حاكمة أو حتى معارضة. ونتذكّر “موجة الاغتيالات” التي طاولت عديدين من المعارضين السياسيين للأنظمة العربية خلال عقدَي السبعينيّات والثمانينيّات، وقد لاحقتهم أجهزة المخابرات والمرتزقة في أصقاع عديدة: أوروبا، آسيا… إلخ.

هذه الاغتيالات التي شهدتها بلدان “الربيع العربي” تظلّ كابوساً دائماً يصعب التخلّص منه حتى بعد عقود. ومنها نستحضر في هذا الصدد اغتيال الشهيدَين شُكري بلعيد (تيار يساري) والحاج البراهمي (تيار ناصري). ولعلّ اغتيال سيف الإسلام القذافي يندرج ضمن هذه الاغتيالات؛ فهؤلاء الثلاثة، رغم اختلاف مساراتهم ومواقعهم السابقة من السلطة والمعارضة وتاريخهم السياسي، قد “قُتلوا” وهم مدنيون عزّل، ليس وراءهم تنظيمات عسكرية مسلّحة ولا خاضوا مواجهات. لقد انتمى بلعيد والحاج البراهمي إلى أحزاب سياسية علنية وخاضوا سباقات ومنافسات سياسية انتخابية، بوّأت أحدهم (البراهمي) مقعداً في البرلمان، في حين عزف سيف الإسلام عن العمل المسلّح منذ سنوات، وقد يكون بدأ في إعداد بديل سياسي مستغلّاً حالةَ الانقسام والإخفاق الذريع للطبقة السياسية الليبية، حتى إن بعضهم رشّحه لأن يكون بديلاً، أو على الأقلّ رقماً صعباً في أيّ حلحلة سياسية مقبلة.

ستظلّ الاغتيالات التي شهدتها بلدان “الربيع العربي” كابوساً دائماً يصعب التخلّص منه

لا ندري طبيعة من يقف وراء الاغتيالات، وبغض النظر عمّا إذا كانت أحكام القضاء عادلة أم لا، فإن المذنبين الذين حوكموا ليسوا في النهاية سوى “اليد العاملة” القادرة على شغل القتل والاغتيال باعتباره مهمة وضيعة، لتظلّ الأيادي الخفية والناعمة منيعة عصية عن التحديد. تطالعني بين الحين والآخر اعترافات وشهادات متناثرة تشير إلى هذه الجهة أو تلك، لكن حساب السياسة، والخوف من كشف الحقيقة المزلزلة للحفاظ على حدّ أدنى من المشترك، يحولان دون تسمية القاتل الحقيقي.

يتحمّل سيف الإسلام مسؤوليةً فيما جرى، لكن لا شيء يبرّر اغتياله. القضاء العادل والصفح كفيلان ببناء ليبيا التي تضمّ جميع أبنائها.

في تونس تخلَّص القتلةُ من شكري بلعيد والحاج البراهمي، لكنّ الثابت أن فشل تجربة الانتقال الديمقراطي قد خطت خطوتها الأولى حين ارتُكب هذا الفعل الشنيع. الشرخ عميق، وقميص عثمان مرفوع في كل مكان حقّاً وباطلاً. أمّا في ليبيا فإنّ “مظلومية آل القذافي” ستتعزّز أكثر فأكثر، معلنةً أن شرخاً عميقاً يترسّخ، وأن المصالحة غدت أبعد ممّا توقّعنا.

المصدر: العربي الجديد