لا بدّ من التيقّن من حقيقة أنّ لجميع الناس والشعوب والأفراد، والأحزاب والمنظمات، أحلاماً يتطلّعون إليها، وهو حالنا وحال أهلنا وإخوتنا الكرد، لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما يكون حلماً في مرحلة ما قد يتحوّل، في مرحلة أخرى، إلى وهم. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أنّ هناك فرقاً جوهرياً وعميقاً بين الحلم والوهم؛ فالأوّل يفترض أن يقود صاحبه في دروب الممكن والقابل للتحقّق، بينما يظلّ الثاني يعارك المستحيل، ويتحوّل إلى كابوس يؤرّق صاحبه ويشلّ إدراكه، حتى يفقد القدرة على وعي الأرض التي يتحرّك فوقها.

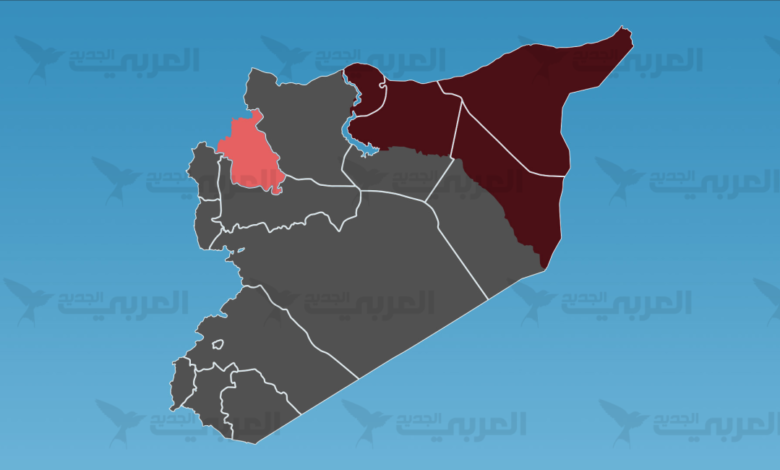

ومن منطلق هذا التمايز بين الوهم والحلم، يمكن إجراء نوع من المقارنة بين تجربتين وطرح أسئلةٍ بشأنهما: كيف أمكن لتجربة عاشت ثماني سنوات في إدلب تحت حصار خانق، فقيرة الموارد، ومُتّهَمة بالرجعية والتخلّف، أن تأتي على يديها لحظة تحرير سورية، وأن يتحوّل ذلك المكان المنبوذ دوليّاً إلى مختبر يدرّب كوادره على كيفية إدارة أجهزة الدولة، والاشتغال على ما هو ضروري من بناء المؤسسات التعليمية والحِرَفية والسياسية والعسكرية، حتى أصبحت إدلب قادرة، حين سنحت اللحظة، على الانتقال من منطق الكيان إلى منطق الدولة، ومن الحلم إلى الممكن؟ في حين عجِزت تجربةٌ أخرى مدعومةٌ عالمياً، غنيّةٌ بالثروات والموارد، ترفع شعارات التقدّم والعدالة والديمقراطية، في الجزيرة السورية، عن إنتاج شيءٍ سوى البؤس والخراب والتخلّف، وعن بناء أيّ ركنٍ من أركان الدولة.

المقارنة هنا ليست مجرّد استعارة لغوية، بل توصيف دقيق لما يمكن أن يحدث حين تتحوّل السياسة إلى هندسة للواقع على الأرض والبناء فوقه سعياً وراء الحلم، مقابل سياسة تعمل على هندسة الأنفاق وبناء متاهات لا تُبنى عليها سوى الأوهام والهدر للموارد والطاقات البشرية.

ولعل مثل هذا النوع من السياسات لا يتأتّى عن عقلية واعية ومدركة لما يحدث في العالم، بل لما يحدث تحت الأرض؛ فمن يحفر نفقاً لا ينتظر حياة، ولا يبني مجتمعاً، بل يبني قبراً. وهذه المفارقة بين التجربتين تستدعي أسئلةً عديدة غالباً ما يتمّ التغاضي عنها في المحافل الثقافية والفكرية والسياسية من بعض النخب، رغم أنها تمسّ جوهر الثقافة والفكر والسياسة، وخصوصاً في الواقع السوري، ففي إدلب كان هناك حلم واسع وكبير يتطلع إلى تحرير سورية من الطغمة الأسدية، واحتاج هذا الأمر، بالتوازي مع بناء الجيش، إلى بناء مدرسة وجامعة ومصنع ومستشفى وحديقة وشجرة وشارع يسير فيه الناس؛ وهي استراتيجية نابعة من التعلّق بالأرض والجغرافيا. في المقابل، كانت زعامات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجزيرة السورية تتصرف حسب أجندات حزب العمال الكردستاني القادمة من جبال قنديل، وتتحرّك فوق رمال من وهم، وتعاملت مع سورية باعتبارها أرضاً مستباحة، لا تراها أكثر من كهف مهجور وبئر نفط. تجلّى ذلك بوضوح حين كشفت شبكات الأنفاق التي حفرتها تحت القرى والمدن وتركتها خراباً؛ فالمشهد لم يكن صادماً من الناحية العسكرية فحسب، بل أيضاً من النواحي الأخلاقية والفلسفية والإنسانية والسياسية والاجتماعية. وكأن مشروع الحياة كله كان معطلاً، ومهندساً منذ البداية في باطن الأرض، لا على السطح. والمستقبل الذي كان الناس يُوعدون به لم يكن مجتمعاً ولا حياةً ولا دولة، بل شبكة مخابئ طويلة تقود إلى المتاهات، يعيش فيها الإنسان كائناً محاصراً لا مواطناً حرّاً. فأيّ حلم هذا الذي يبدأ بحفر الأنفاق والسراديب؟ وأيّ مشروع هذا الذي يرى في الأرض قبراً لا بيتاً؟

وقد يصير الحلم وهماً أيضاً حين يُبنى على الخداع والأساطير والخرافات، وعلى التهديد والخوف والوعيد، ورفع شعارات زائفة مشبعة بالكراهية، مع الادّعاء المستمر بأن هناك عدوّاً يتربّص بنا. وعندها، لا بدّ للوهم من أن يرتدي قناع الحلم لمغازلة عواطف الناس، واللعب بعقولهم، وإغراقهم في محاربة طواحين السراب. وقد بدا، لبعضٍٍ ممن شربوا من كؤوسه، أن تنظيم “قسد” هو الحامي والحامل لحلمهم وخلاصهم التاريخي، حتى صار هذا التنظيم وكأنه إله الأحلام “مورفيوس” عند الإغريق، الذي سيقودهم إلى المستقبل والنعيم، لكن ما تكشّف لاحقاً أنه لم يكن إلا “أباتي”، إله الوهم والخداع، الذي قادهم إلى خيبة الأمل.

الحلم الذي ترعرع في إدلب، وفي كل المدن السورية، رأى في الإنسان غايةً وقيمة، وتطلعَ إلى مستقبلٍ يمكن تحقيقه عبر التضحيات والمؤسّسات

ولكن من الجيد أن يبقى هناك دائماً متّسع من الأمل، وإدراك لطبيعة هذا التنظيم، وفهم أن الأنفاق التي سعى إلى حفرها تنمّ عن بنية ذهنية وسياسية واجتماعية لا ترى في الحياة إلا متاهة، والناس فيها رهائن، والعالم ساحة حرب. وإدراك أن ذهنية كهذه، ما لم تتبدّل، لن تستطيع فهم الحلم الإنساني، ولا إدراك معنى الحرية، ولا معنى الدولة. وربما هذا ما يميّز الوهم عن الحلم: فالحلم الذي ترعرع في إدلب، وفي كل المدن السورية، رأى في الإنسان غايةً وقيمة، وتطلعَ إلى مستقبلٍ يمكن تحقيقه عبر التضحيات والمؤسّسات والعمل والبناء والتفاوض والسياسة، في حين أن الوهم مجنونٌ وهمجي، وقد يرى في الإنسان غنيمة ووسيلة وفريسة، وما أن يستهلكها ويلتهمها، يرمي بعظامها في غياهب الصحراء. وحين تتحوّل سياسة الأنفاق إلى سياسة طبيعية وعادية، تغدو الحياة برمّتها حالة انتظار وخوف: انتظار هجوم، انتظار حصار، انتظار لحظة موت وانهيار… وفي معمعة هذه الانتظارات الطويلة، يذبل المجتمع، وتتآكل قيمه، وتُستهلك أجياله لأجل اللاشيء، ويصير الوطن سجناً.

ومن هنا لم يكن غريباً أن تظهر مناطق الجزيرة السورية، التي خضعت لهذا النمط من التفكير والسياسة، وكأنها خرجت من نفق بعيد وزمن آخر: بنية تحتية متهالكة ومدمّرة، تعليم هشّ، وأنظمة صحّة منهارة، واقتصاد معطّل، ومجتمع مرهق، وشبّان غارقون في مستنقع المخدّرات، وبعضهم لا يرون أمامهم من خيار لعيش الحياة إلا الهجرة، أو حمل السلاح وحجز تذكرة سفر إلى الأنفاق أو القبور. لا جامعة بُنيت هناك، ولا معهد، ولا مقرّ، ولا مدرسة، ولا عقد اجتماعي يُسيّر حياة الناس، وكل ما تمّ إنتاجه سلطة مغلقة ومنفصلة عن المجتمع، تختطف الأطفال والشابّات والشبان وتسوقهم إلى العسكرة. ولأجل العسكرة وحدها تُستنزف جميع الموارد؛ والنفط يُباع لصالح زعامات جبال قنديل، والأحلام تُهرَّب إليهم، فيما يقع غيرهم في اليأس. فأيّ رهان وحلم يمكن أن يُبنى على تنظيم مُشبَع بالشعارات الكبرى عن الحداثة والتنوير والتقدّم، وهو يعيش في الأنفاق، ولم يجلب لمن حوله إلا الضياع والبؤس؟

حين تتحوّل سياسة الأنفاق إلى سياسة طبيعية وعادية، تغدو الحياة برمّتها حالة انتظار وخوف

المشكلة هنا لا تبدو مشكلة في “النية” فقط، بل في فلسفة مبنية على ذهنية لا تدرك معنى المسؤولية. … والمقارنة بين ما كان يحدث في إدلب وما كان يحدث في الجزيرة، تستدعي التأمّل والدهشة، وإعادة الجرأة لبعض النخب للاعتراف والتفكّر فيها، عسى أن يتكوّن لديهم فهم جديد لواقع ما حدث، وما يحدُث حالياً في سورية، بعيداً عن الأيديولوجيات والانتماءات العرقية والمذهبية والطائفية، فالتجربة لا تُقاس بما يرفع من شعارات، بل بما أنتجته فعليّاً من معنى على أرض الواقع، بقوة الإرادة والوعي، لا بمحض المصادفة. وما أنجزه الفقير المحاصر، وما عجز عن إنجازه الغني والمدعوم دوليّاً، هو درس سياسي وفكري لا يجوز تجاهله، على الأقل لمن يحترم مقدار حاجة الوطن إلى التفكّر والعقلنة. ولعل أكثر ما يحتاجه السوريون اليوم، بعد كل هذا الخراب، ليس مزيداً من الأنفاق، ولا مزيداً من الأوهام، بل حلماً واضحاً وبسيطاً ومستقبلاً مشتركاً.

ولا يتحقّق هذا الحلم السوري في بناء كانتونات وحفر الأنفاق، ولا في إعادة إنتاج التنظيمات العقائدية، بل في دولة المواطنة والعدالة والحرية والكرامة. في حين أن الوهم، مهما ارتدى من شعارات التحرّر والمقاومة والخصوصية والهوية، لن يقود إلا إلى مزيد من التيه والدم، والراكض خلف وهمٍ لم ولن يحصد غير السراب.

تبقى مشكلة معقّدة، أن تنظيم قسد وحزب العمّال الكردستاني وأتباعهما أوجدوا لأنفسهم سطوةً وسلطةً وشبكات علاقات معقدة ومتعدّدة، سياسيّاً وعسكريّاً وماليّاً، في الداخل والخارج، أسّسوا لها على مدار عقود طويلة، وتماهوا مع هذا المعطى واعتادوا عليه، وخُيّل لتنظيم قسد أنه صار دولة. ومن هنا يصعب جدّاً على كوادره أن تتحرّر من هذا الوهم بكبسة زرّ، وهو ما يستدعي من الدولة السورية الناشئة معالجة الأمر بالتروّي والحكمة، والتحلّي بكثيرٍ من الصبر، وهذا طبعها كما أرى، رغم لهفة الأحداث إلى الاستعجال.

المصدر: العربي الجديد