يُستهل الحديث عن الحلم السوري بمقاربة الحلم الأميركي الذي شكّل في بدايات القرن العشرين أحد أبرز نماذج تصوّر الأمم لذاتها، حين حاولت الولايات المتحدة أن تعرّف نفسها في عالم حديث متقلّب. وقد بلور المؤرخ جيمس ترسلو آدامز عام 1931 الفكرة بصورة أصبحت مرجعاً كلاسيكياً، حين كتب أن الحلم يقوم على “حياة أفضل وأغنى وأكمل لكل إنسان، وفقاً لقدراته وإنجازاته”. ولم يكن الحلم الأميركي وحده على المسرح العالمي. ففي أوروبا، ظهر ما يمكن تسميته بالحلم الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، حين سعت القارة المدمّرة إلى بناء منظومة جديدة تقوم على التكامل الاقتصادي والسلام الدائم. الاتحاد الأوروبي، رغم عثراته، كان التعبير المؤسّسي عن هذا الحلم: دولة وطنية تحتفظ بسيادتها، لكنّها تذوب جزئياً في فضاء أوسع يضمن الرخاء المشترك ويمنع تكرار الحروب. هذا الحلم، بخلاف الأميركي، لم يركّزْ في الفرد فحسب؛ إذ تركَّز في البنية المؤسّسية التي تتيح التعايش بين أمم متخاصمة. في المقابل، تبلور في النصف الثاني من القرن العشرين ما يُسمّى بالحلم الآسيوي، وخاصة في اليابان وكوريا الجنوبية، ثمّ في الصين لاحقاً. جوهر هذا الحلم لم يكن الحرية الفردية بالدرجة الأولى، وإنما التنمية الاقتصادية السريعة التي تحوّل المجتمع من الفقر إلى الازدهار.

“الحلم السوري، في جوهره، انتقال من جمهورية الخوف إلى جمهورية المواطنة

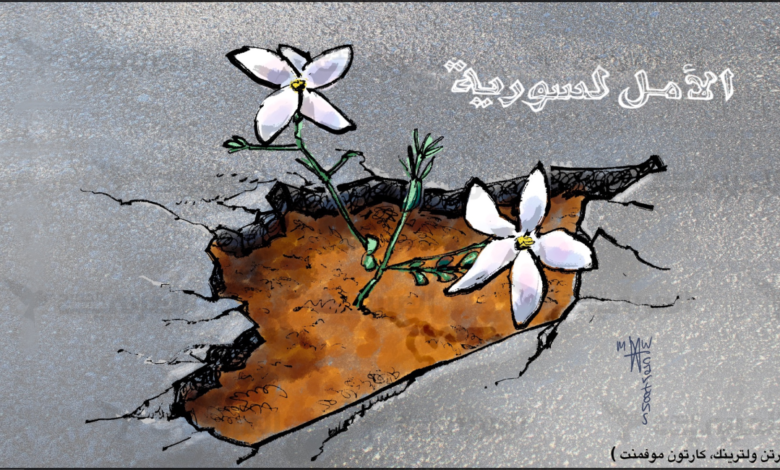

تفتح هذه المقارنات الطريق إلى فهم ما يمكن أن يُسمى الحلم السوري. قد يكون من الأجدر ألّا ينصرف السوريون إلى تكرار الحلم الأميركي أو استنساخ الحلم الأوروبي أو الآسيوي، بل أن يسعوا إلى صياغة حلمهم الخاص، المتمثّل في إعادة تأسيس وطنهم على أسس ديمقراطية مدنية علمانية تضمن المساواة الكاملة، وتكسر البنية الطائفية والعشائرية التي قسّمت المجتمع. الطموح هو بمرحلة انتقالية حقيقية لا مجال فيها لهيمنة شخص أو عائلة أو طائفة، وباقتصاد وطني مستقلّ يعيد تشغيل عجلة الإنتاج ويحوّل الدولة من أداة قمع إلى إطار جامع للمواطنة والعدالة.

لا يقلّ البعد الاقتصادي مركزيةً عن البعد السياسي، فقد كشفت التجربة السورية، حتّى في فترتها القصيرة، أنّ الوعود الاستثمارية كثيراً ما اتخذت طابعاً خطابياً بيد السلطة أكثر ممّا ترجمتْ سياساتٍ ملموسة، فيما بقي المواطن عالقاً في واقع الفقر وندرة الفرص. الحلم السوري الحقيقي يتطلّب اقتصاداً وطنياً يعيد الاعتبار للزراعة والصناعة، ويؤسّس لدورة إنتاجية مستقلّة عن منطق الريع والفساد. عندها فقط يصبح المواطن قادراً على إدراك أن الدولة إطار مدني متحضّر لتوزيع عادلٍ للموارد وفرصٍ متساوية للتنمية. على المستويَين، الاجتماعي والأخلاقي، يبقى تفكيك البنى العميقة للانقسام الطائفي شرطاً لا غنى عنه، فالخطاب الطائفي الذي حوّل الاختلاف الطبيعي إلى وصم جماعي أنتج فضاءً عاماً مشبعاً بالكراهية والخوف؛ لذا فإنّ تجاوز هذا الإرث يتطلّب سرديةً وطنيةً جديدة تعيد تعريف الانتماء، وتجعل المواطنة المشتركة بديلاً من العصبية. بهذا المعنى؛ فإن الحلم السوري لا يقف عند إعادة صياغة نظام الحكم فحسب، ويمتدّ إلى إعادة ترميم النسيج الاجتماعي على أسس مدنية جامعة.

الحلم السوري، في جوهره، انتقال من “جمهورية الخوف” إلى “جمهورية المواطنة”؛ إنه وعد بإعادة بناء وطن لا يُدار عبر الهيمنة أو عبر استدعاء الهُويَّات الفرعية، ولكنّه يُبنى عبر عقد اجتماعي جامع يوازن بين الحرية والعدالة، بين المشاركة السياسية والاقتصاد المُنتِج، وبين التنوّع والهُويَّة الوطنية. إنه حلم لا يجوز أن يبقى في حيّز الأمنية، بل ينبغي أن يتحوّل مساراً ملموساً يُبنى عليه مستقبل البلاد. التمييز بين الحلم والأُمنية يكتسب هنا بعداً حاسماً، فالأُمنية تبقى رغبةً معلّقةً في فضاء اللازمنية، أمّا الحلم فهو مشروع قابل للتحقّق عبر مسار سياسي ـ اجتماعي واقتصادي منظّم. الحلم السوري لا يجب أن ينكفئ إلى حيّز الأماني، بل ينبغي أن يتحوّل برنامجاً وطنياً مؤسّسياً يُترجم في العدالة الانتقالية، في إعادة بناء المؤسّسات، وفي صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن المشاركة والتمثيل العادل. بهذا يصبح الحلم السوري أكثر من صورة مثالية، ليكون خطّةً تاريخيةً لإعادة التأسيس.

إذا عدنا إلى التراث الفلسفي العربي والإسلامي نجد أنّ التفريق بين الحلم والأمنية يتجاوز البعد اللغوي إلى بعد معرفي وفلسفي. فالفارابي، في حديثه عن تخيّل المدن الفاضلة، أشار إلى أنّ التخييل ليس ضرباً من الوهم، إنما هو أداةٌ لاستبصار الممكن وتحويله واقعاً عبر السياسة والتدبير. وهذا المعنى يلتقي مع فكرة الحُلم بوصفه صورةً متخيَّلةً لكنّها قابلة للتحقّق إذا ارتبطت بالفعل الجماعي. أمّا الأُمنية، فهي أقرب إلى ما نقده ابن خلدون حين وصف التواكل السياسي والاجتماعي في المجتمعات المترهّلة، إذ تنغلق الإرادة في دائرة التمنّي من دون قدرة على تحويل الرغبة عملاً مؤسّسياً. هنا يمكن استدعاء مفهوم “المواطنة الدستورية” كما طوّره يورغن هابرماس، إذ تتأسس الشرعية السياسية الحديثة على قدرة الدستور على تجسيد مبادئ العدالة والحرية والمساواة بصورة مؤسّسية قابلة للتطبيق، وإذا أُعيد بناء الحلم السوري في ضوء هذا المنظور، فإنّه يتجاوز أن يكون تصوّراً سياسياً عاماً ليغدو مشروعاً أخلاقياً ـ قانونياً يضع المواطنة المتساوية في صميم العقد الاجتماعي الجديد، ويجعل من الدولة إطاراً جامعاً للحقوق والواجبات بدلاً من أن تكون أداةً للهيمنة والإقصاء.

يقتضي الحلم السوري صياغة تخيّل جديد للوطن يقوم على سردية مدنية علمانية، تُعرّف الفرد أولاً وأساساً من موقعه مواطناً

وانطلاقاً من نظريات بندكت أندرسون عن “الجماعات المتخيَّلة”، يمكن القول إن الحلم السوري لا يكتمل من دون إعادة تخييل الهُويَّة الوطنية على نحو جامع، فالسلطة الاستبدادية عبر عقود طويلة غذّت هُويَّات طائفية وعشائرية شكّلت بدورها جماعات متخيَّلة سلبية ومحدودة، إذ أُعيد إنتاجها بدائلَ من دون وطنية تقوّض المجال العام. في المقابل، يقتضي الحلم السوري صياغة تخيّل جديد للوطن يقوم على سردية مدنية علمانية، تُعرّف الفرد أولاً وأساساً من موقعه مواطناً حرّاً ومتساوياً أمام القانون، وليس من خلال انتمائه الطائفي أو العشائري. بهذا المعنى، يصبح الوطن ذاته جماعةً متخيَّلةً إيجابيةً، تفتح المجال لاندماج التعدّدية داخل إطار وطني جامع، بدلاً من أن تكون مرآةً للتشظي والانقسام.

الحلم السوري لا يمكن عزله عن الإطار النظري لفهم الدولة والمجتمع. وفي ضوء مفهوم “الدولة الرخوة” يغدو واضحاً أن أيّ حلم وطني يبقى معرّضاً للتآكل ما لم يُترجم إلى مؤسّساتٍ فاعلةً وقوانين مُلزمة. فالدولة الرخوة، هي التي تمتلك نصوصاً وتشريعات رسمية، لكنّها تفتقر إلى القدرة على فرضها أو تحويلها ممارسةً واقعيةً، فيغدو القانون واجهةً شكليةً، فيما يغرق الواقع في الفوضى. انطلاقاً من هذا المنظور، يكمن التحدّي الأساس أمام الحلم السوري في تجنّب الانزلاق إلى رخاوة مؤسّسية جديدة، وبناء دولة ترتكز على قاعدة صلبة من الفاعلية والالتزام، فتتحوّل الشرعية من مجرّد نصوص إلى أفعال، ومن واجهات إلى مؤسّسات.

المصدر: العربي الجديد