تزدحم عبارة “الوطن النهائي”، أكثر ما تزدحم، في شوارع الكلام في لبنان، فيُقال دائماً إنّ “لبنان وطن نهائي” أو “لبنان وطن أزلي سرمدي”، أو “لبنان 10452 كيلومتراً مربّعاً”، علماً أن مساحته زادت قليلاً بعد طمر البحر بجبل النفايات الذي كان قائماً عند فندق النورماندي المشهور (مزبلة النورماندي)، وصار المكان المطمور يدعى “الواجهة البحرية” أو “Water Front”. والمقصود به في هذه العبارة، وهو كلام مُضمر دائماً، أن يصبح لبنان لدى فئاتٍ معيّنة، خصوصاً السُّنّة والشيعة، الوطن الذي لا وطن غيره، أي التخلّي عن فكرة القومية العربية والوحدة العربية أو الوحدة السورية. لكن هذا التخلي ليس جديداً، بل قديم، جرى الاتفاق عليه في 1943، وهو يتضمّن تخلّي الموارنة عن طلب الحماية الفرنسية، وتخلّي المسلمين عن الوحدة مع سورية. فلماذا يُعاد طرح هذا الشعار الزائف في كل حقبة؟

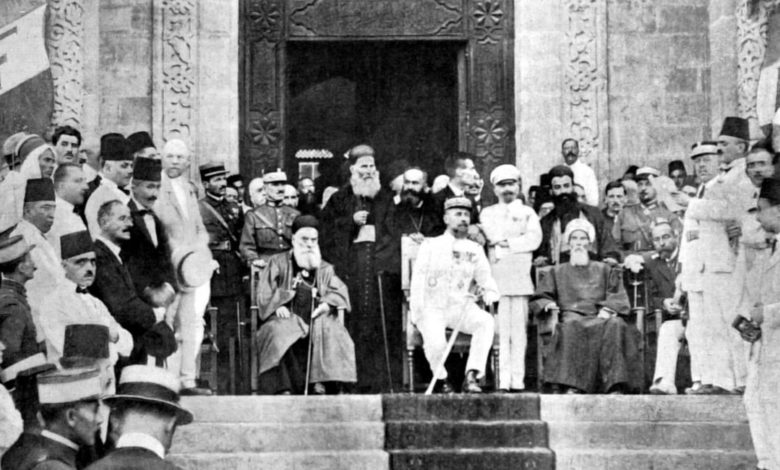

المعروف أنّ استقلال لبنان في 1943 واجهته معارضة قوية تزعّمها اثنان: سليم علي سلام (جدّ الرئيسَين نوّاف وتمّام سلام، ووالد الرئيس صائب سلام)، الذي مات ولم يحمل الجنسية اللبنانية، وعبد الحميد كرامي زعيم طرابلس الذي سيّر التظاهرات في مدينته ضدّ الكتلة الوطنية في دمشق لأنها قبلت باستقلال لبنان وضمّ طرابلس والأقضية الأربعة إلى هذا البلد المُستجدّ. والأقضية الأربعة هي بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا، علاوة على ولاية بيروت وسنجقَي صيدا وطرابلس.

الأوطان نفسها متغيّرة في الآماد الطويلة، وتتغيّر معها حدودها وجغرافيتها تبعاً لقوة النواة الحضارية

لا قيمة لفكرة “الوطن النهائي”، فلا وطنَ نهائياً بالمعنيَين، التاريخي والجغرافي، لأن الأمر مرهون بقوة التغيّرات الجيوسياسية التي من شأنها إحداث تحوّلات جوهرية في الحدود، ومرهونٌ، أولاً وأخيراً، بإرادة القوى السياسية الفاعلة التي ربّما تستكين في بعض المراحل، وتخضع للإرادات الخارجية المتغلّبة، أو تنهض إلى غاياتها وإلى مصالحها القومية العليا في مراحل أخرى مختلفة. والأوطان نفسها متغيّرة في الآماد الطويلة، وتتغيّر معها حدودها وجغرافيتها تِبعاً لقوة النواة الحضارية. وكلّما قويت النواة، أو الحاضرة – العاصمة، اتسع نطاق الوطن وانجذبت الأطراف إليها. وإذا ضعُفت النواة (مثل بغداد أو دمشق) فأول نتائج ذلك الضعف استيلاء الأقوام المجاورة على التخوم البعيدة من النواة. وربّما يكون شعار “لبنان وطن نهائي” صالحاً للتعبئة السياسية في المدى المتوسّط الذي لا يتخطّى الجيلَين زمنياً (ستّون سنة مثلاً). لكن هذا الشعار ليس واقعياً، وليس تاريخياً، وليس ممكناً على المدى البعيد، فقد تتغيّر أحوال كثيرة، بما في ذلك العناصر التكوينية للدول والأوطان والأمم، فتتحوّل معها الحدود والتخوم والمصالح والولاءات اتساعاً أو ضيقاً على منوال أوكرانيا اليوم، أو بولندا في الأمس مثلاً. ولا ننسى في هذا الحقل التاريخي أن معظم “الأوطان” العربية الحالية هي أوطان (أو دول) مصنوعة، لا بإرادة أهلها، بل بإرادات خارجية خالصة.

هناك فارق جوهري بين الوطن والدولة. ولنتناول على سبيل المثال ألمانيا؛ فوطن الألمان أكبر بكثير من دولة ألمانيا، وفلسطين كلّها (27 ألف كيلومترٍ مربّعٍ) هي وطن الفلسطينيين، وهذه المسألة لا جدال فيها على الإطلاق. لكن الدولة الفلسطينية، إذا قام قائمها، فلن تستحوذ في أقصى الممكن إلا على 22% من مساحة فلسطين الأصلية. وسورية التاريخية هي وطن السوريين كلّهم، لكن دولتهم هي ما بقي منها بعد القصّ والحذف والضمّ، فباتت مقصورةً على سورية الحالية من دون كيليكيا والإسكندرون، ومن دون لبنان والأردن وفلسطين. ولا أحد يعرف اليوم ماذا سيكون مصير “الوطن السوري” بعد أن تفعّل التحوّلات الجيواستراتيجية فعلها. ربّما تستعيد سورية بعض أجزائها المفقودة (بعض الجولان مثلاً)، أو تخسر المزيد من أراضيها. وهذا ينطبق على العراق أيضاً كتوسّع الإقليم الكردي إلى كركوك مثلاً، ثمّ استقلاله لاحقاً عن الدولة الفيدرالية. وإذا تابعنا عرض الأمثلة، ففي جعبتنا مثال مصر؛ فقد كان لقب ملكها “ملك مصر والسودان وصاحب بلاد النوبة وكردفان ودارفور”. واليوم بعد انفكاك السودان عن مصر، هل من الواقعي القول إن مصر كانت دائماً وطناً نهائياً؟ واليمن بدوره هو اسم واحد لشعب واحد في بلاد واحدة، لكنّه صار، بقوة الوقائع القاهرة، يمنَين (الشمالي والجنوبي). واليمنان اتحدا في إحدى الفترات، والراجح أنهما سينفصلان قريباً. والعراق أيضاً خسر الأحواز (إمارة بني كعب بزعامة الشيخ خزعل وعاصمته المحمرة)، أي أنه لم يبقَ وطناً نهائياً. وللمفارقة، أغلبية سكّان العراق كانت من الشيعة، لكن عمود الحكم كان سنّياً (بغداد والموصل)، على منوال لبنان حيث المسلمون يشكّلون أغلبية سكّانه منذ إعلان تأسيسه في سنة 1920، لكن الحكم فيه كان، حتى اتفاق الطائف في سنة 1989، للموارنة. غير أن الحكم في سورية ظلّ دائماً مطابقاً للأغلبية منذ الاحتلال الفرنسي في سنة 1920 حتى إلى ما بعد انقلاب حزب البعث في سنة 1963، وحتى إلى انقلاب حافظ الأسد في سنة 1970.

لبنان في صيغته التي استقر عليها عام 1943 تسوية سياسية بين لبننة المسلمين وتعريب الموارنة

من بين الأقليات الكثيرة في العالم العربي، نجح الموارنة، بدعم فرنسي كامل، وبالتحالف مع فئات إسلامية أخرى (سُنّة وشيعة ودروز) في تأسيس لبنان وطناً للمسيحيين بالدرجة الأولى. ونجح اليهود كذلك (يهود أوروبا هذه المرّة لا العرب اليهود) في تأسيس دولة لهم في فلسطين بدعم لا حدّ له من الاستعمار البريطاني. ونجح المسيحيون والأرواحيون في السودان في التخلّص من تحكّم الإسلاميين بهم، وأسّسوا دولة لهم. وجميع هذه الدول الجديدة لم تكن حدودها نهائية، بل نجمت عن موازين القوى المهيمنة في لحظة تاريخية حين لم يكن في إمكان القوى الوطنية المعارضة أن تحبطها، وهو ما جرى في لبنان في سنة 1920، وما جرى في كيليكيا في سنة 1921، وفي الإسكندرون في سنة 1938. ففي لبنان على سبيل المثال، تخلّى التيار الرئيس لدى الموارنة عن “أيديولوجيا الجرد” أي العزلة في الجبال الجرداء، واعتبار أنفسهم قومية قائمة في ذاتها، وعليها أن تسعى إلى الاستقلال. وهؤلاء كانوا يرون أن الخطر عليهم يأتي من العرب، وخصوصاً من سورية، فيما الضمانة تأتي من فرنسا. وهذا التيار الرئيس عاد ليتبنى “أيديولوجيا المدينة” المركنتلية المنفتحة على المحيط العربي. أي أنّ لبنان إمّا أن يكون لبنان الجرد (المتصرفية) المنعزل بأهله في الجبال الصقيعية، أو أن يكون لبنان الجديد بعد ضمّ المدن الساحلية إلى المتصرفية. وهنا فعل مكر التاريخ فعله؛ فالموارنة الذين كانوا الأكثرية في سنجق جبل لبنان، صاروا أقلية في دولة لبنان الكبير. ومع ذلك رفض عزيز الهاشم العاقوري في كتابه “سوريا” فصل لبنان عن سورية. ودعا إدوارد الدحداح في كتابه “سياسة لا وجدان: بحث في استقلال لبنان” إلى تأسيس دولة واحدة لا مركزية تشمل سورية ولبنان. وأفاض شكري غانم وجورج سمنة وأيوب ثابت وجبران خليل جبران في الدعوة إلى أن يكون لبنان جزءاً من فيدرالية سورية. لكن شكري غانم وأيوب ثابت تراجعا عن موقفها هذا استجابة لوعود فرنسية، وصار أيوب ثابت البروتستانتي رئيساً للجمهورية اللبنانية تحت الانتداب (أنظر: لويس صليبا، “لبنان الكبير أم لبنان خطأ تاريخي؟”، جبيل: دار بيبليون، 2015، ص 29).

في المقابل، بدأت فكرة تقليص مساحة لبنان تظهر مع الرئيس إميل إدّة في 1926 عندما رفع مذكّرةً في هذا الشأن إلى المفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفينيل تنصّ على إعادة طرابلس وعكار إلى سورية. وفي 1930، أي بعد رفع تلك المذكّرة بأربع سنوات، توصّل إميل إدّة (المولود في دمشق في 1883) إلى قناعة نهائية وراسخة بضرورة فصل بعض المناطق المكتظّة بالمسلمين عن لبنان للمحافظة على الطابع المسيحي للجمهورية اللبنانية، وطَفِقَ يدعو إلى إعادة طرابلس وعكّار إلى سورية (راجع: صقر أبو فخر، “الوكالة اليهودية وعلاقاتها في لبنان”، صحيفة “العربي الجديد”، 1/8/2008)، وصاغ في سياق هذه السياسة مذكّرةً رفعها إلى نائب وزير خارجية فرنسا في أثناء زيارته باريس في 1932 يطلب فيها فصل المناطق التي ضُمت إلى لبنان عند إعلان دولة لبنان الكبير في 1920 (راجع: بدر الحاج، “الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان”، بيروت: دار مصباح الفكر، 1982، ص 64). ولم يتردّد إميل إدّة في أن يلتقي في بيروت (في 22/9/1936) إلياهو إيلات (إلياهو أبشتاين)، ليعرب له عن استعداده لتوطين مئة ألف يهودي بين صيدا وصور. وفي يوليو/ تموز 1948 (أي بعد إعلان تأسيس دولة إسرائيل) عاد إميل إدّة ليلتقي طوبياً أرازي من جهاز الاستخبارات التابع للوكالة اليهودية، ويحثّه على ضرورة إقناع حكومة إسرائيل باحتلال الجنوب اللبناني حتّى صيدا (أنظر: صقر أبو فخر، “الوكالة اليهودية وعلاقاتها في لبنان”، مرجع سبق ذكره). أمّا الصحافي إلياس حرفوش (صاحب صحيفة “الحديث” التي صدرت في سنة 1936)، المقرّب جدّاً من البطريرك أنطوان عريضة، فقد حثّ إلياهو أبشتاين على إقناع الوكالة اليهودية بضرورة ضمّ صيدا وصور إلى الدولة اليهودية المرتقبة لضمان الهيمنة المسيحية على لبنان (أنظر: رؤفين إرليخ، “المتاهة اللبنانية”، تعريب محمد بدير، بيروت: د.ن.، 2017، ص 125). وهكذا تبلور مبكّراً تيار تقليص مساحة لبنان، وكان في مَقْدَم الدعاة إليه إميل إدّة والبطريرك أنطوان عريضة والمطران إغناطيوس مبارك.

خرافة الوطن النهائي لا تزال تتردّد في لبنان رغم أن كل التجارب التاريخية تنفيها

خمدت تلك الدعوة منذ عام 1946 بعد أن أجبر الجنرال إدوارد سبيرز (البريطاني) الفرنسيين والجنرال جورج كاترو (المفوض السامي الفرنسي) على منح سورية (ولبنان معها) الاستقلال الناجز. لكن، في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) عادت هذه الدعوة لتطلّ برأسها مجدّداً، وقادها فؤاد أفرام البستاني وجواد بولس وإدوارد حنين (الأباتي بولس نعمان، “المذكرات”، إعداد أنطوان سعد، بيروت: دار سائر المشرق، 2009، ص 140). ويذكر الأباتي بولس نعمان الرئيس العام للرهبانية المارونية أن إدوار حنين كثيراً ما دعا إلى العودة إلى حدود متصرّفية جبل لبنان كما رُسمت في سنة 1861، أي من دون طرابلس وعكّار والهرمل وبعلبك وراشيا وحاصبيا ومرجعيون وصور وصيدا، مع الإبقاء على مدينة بيروت ومرفئها ضمن الأراضي اللبنانية (بولس نعمان، “المذكرات”، مرجع سبق ذكره، ص 149). وفي رسالة من الأمير شكيب أرسلان إلى شكري القوتلي مؤرخة في 29 يوليو 1925، ورد أن شكيب أرسلان التقى هنري دي جوفينيل برفقة الأمير جورج لطف الله وإحسان الجابري. وتحادث الأربعة في شأن المناطق التي يريد سكّانها العودة إلى سورية، فأشار عليهم دي جوفينيل بالتفاوض على هذا الأمر مع إميل إدّة. وبالفعل حضر إميل إدّة والتقى السوريين الثلاثة (شكيب أرسلان وإحسان الجابري وجورد لطف الله) مرَّتَين، وخرجوا شبه متفقين على استرداد سورية لحاصبيا وراشيا وشرق البقاع وبعلبك وطرابلس وعكّار بناء على رغبة سكّان تلك المناطق (راجع: ريم منصور الأطرش، “المذكرات الحقيقية لسلطان باشا الأطرش”، بيروت: دار أبعاد، 2021، الجزء الأول، ص 99-104).

لبنان نفسه، في صيغته التي استقر عليها في عام 1943، عبارة عن تسوية سياسية، وهو الخلاصة المنطقية لفكرة لبننة المسلمين وتعريب الموارنة. وكان ذلك الخيار الممكن بين تيار الانضمام إلى سورية، وتيار البقاء تحت سيطرة الانتداب الفرنسي. وقد انتهى عصر الإمبراطوريات في القرن العشرين، وفي بداياته انتهت الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، وفي أواسطه اندحرت الإمبراطورية البريطانية، وفي أواخره سقطت الإمبراطورية السوفييتية، ثمّ تفكّكت دول كثيرة مثل يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والسودان، وربّما تقلّصت مساحة أوكرانيا في القريب العاجل. وفي سياق القرن العشرين، انقسمت شبه القارّة الهندية إلى الهند وباكستان، ثمّ انقسمت دولة باكستان نفسها إلى باكستان وبنغلادش (باكستان الشرقية)، وما برحت كوريا منقسمةً، وتطايرت بلاد الكونغو القديمة، وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا. وبهذه التحوّلات، خلال نحو مئة سنة، أصبحت مقولة “الوطن النهائي” خرافة، مع أنّ عدد “المخرّفين” الذين ما فتئوا يردّدونها، ولا سيّما في لبنان، يتزايد باستمرار.

المصدر: العربي الجديد