لطالما وُصفت إسرائيل بأنها دولة أيديولوجية بامتياز، نشأت على أساس عقائدي صهيوني، ومضت تتشكّل وتتحرّك، عقوداً طويلة، ضمن سرديات قومية موحّدة، تجمع بين الدافعية الدينية والتخطيط الاستراتيجي القومي. لكن، ونتيجةً لسقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وما تبعه من هجرة حوالي 800 ألف يهودي إلى فلسطين خلال تسعينيّات القرن الماضي، والرغبة في استيعابهم عبر توفير الوظائف والسكن، ومع اشتعال الانتفاضة واضطرار إسرائيل إلى معالجة مشكلات أمنية داخلية تتعلّق بطرق إخماد الحراك الفلسطيني، الذي انتهى بتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993، علاوة على ما أشار إليه عالم الاجتماع الإسرائيلي حاييم واكسمان من بيروقراطية الجهاز الحكومي، والاختلاسات المستشرية من الإدارة العليا، والفساد المالي… ذلك كلّه قلّل من مكانة الصهيونية أيديولوجيةً إيجابيةً، وذات مغزى، داخل إسرائيل، ومن ثمّ بدأ يتشكّل تيار فكري وسياسي يتحدّث عمّا سُمي بـ”نهاية الأيديولوجيا” في إسرائيل. بمعنى أن هذه المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية جعلت المواطن الإسرائيلي العادي معنياً أكثر بالتفكير في الرفاه الفردي والأمن الشخصي والإنجازات الاقتصادية أكثر من اهتمامه بالأفكار الكبرى للصهيونية أو للمشروع القومي.

ظهرت هذه التحوّلات مبكّراً لدى عدد محدود من المفكّرين والسياسيين الإسرائيليين، الذين تحدّثوا عن مفهوم “ما بعد الصهيونية” مثل يوسي بيلين، وواكسمان، وزئيف ستيرنهيل وآخرين ممّن ناقشوا فكرة أن الصهيونية بحدّ ذاتها لم تعد الإطار الوحيد لفهم الهُويَّة الإسرائيلية المعاصرة، وضرورة تبنّي رؤىً متعدّدةً تتعامل مع الواقع الاجتماعي والسياسي المعقّد. وتناول ستيرنهيل موضوع انحسار الأيديولوجيا الصهيونية، معتبراً أن المشروع الصهيوني فقد القوة الفكرية المؤسّسة له، وتحدّث عن ضرورة أن تكون إسرائيل “مجتمعاً تعدّدياً منفتحاً متسامحاً، تكون حرية الفرد أولويته القصوى”، ورأى بعضهم أن الوقت حان لتحوّل الدولة من كيان أيديولوجي إلى دولة طبيعية. في هذا السياق، كتب واكسمان أن “الصهيونية فقدت مكانتها أيديولوجيا جامعة”، فيما أشار المفكّر الإسرائيلي يارون إزراحي، في كتابه “الرصاص المطاطي… القوة والضمير في إسرائيل الحديثة” (1997)، إلى أن الدولة الصهيونية تحوّلت (نتيجة عوامل مختلفة في مطلع تسعينيّات القرن الماضي) من دولة تعبئة أيديولوجية، إلى دولة خدمية، وانتقلت من مشروع تاريخي إلى كيان إداري تقني، واعتبر حينها أن إسرائيل كانت تمرّ في مرحلة انحلال السرديات الصهيونية الكُبرى، وانبثاق مجتمع يعتمد المصالح والسلوك البراغماتي، أكثر من الشعارات والأفكار التعبوية.

أُخلي المجال العام الإسرائيلي من المشروع العلماني الليبرالي، لإفساح الطريق لمشروع ديني استيطاني أكثر راديكالية

وقد عبّر أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة لندن، كولين شيندلر، عن هذا المعنى حين كتب عن هذا التحوّل ضمن كتاب “تاريخ إسرائيل الحديثة” (2008)، فتحت عنوان “نهاية الأيديولوجيا”، ناقش شيندلر كيف كان انتخاب إسحاق رابين عام 1992 لحظةً فاصلةً، سياسياً وإعلامياً. إذ عبّر كثيرون من الإسرائيليين عن عدم الرغبة في الوقوع في فخّ الأيديولوجيا، وفتح الباب لتصوّرات جديدة غير التي تبنّاها سابقه من الليكود إسحاق شامير، وحينها عبّر الجمهور عن أن الأفكار الكُبرى، والأيديولوجيا التي كان يتبنّاها شامير، لم تعد كافيةً، وأن الحكومة يجب أن تتبنّى سياسةً عمليةً وواقعيةً في التعامل مع العرب والعالم الخارجي، علاوة على التنوع الاجتماعي وظهور طبقات اجتماعية مختلفة لم تكن مرتبطة مباشرة بالخطاب الأيديولوجي التقليدي، ومن ثمّ زاد دور الأفراد والاهتمام بالقضايا الحياتية اليومية (الاقتصاد، الأمن، البنية التحتية) بدلاً من الأهداف الوطنية الكبرى. صحيح أن الأيديولوجيا لم تختفِ تماماً، بل تحوّلت (وتراجعت) مقارنة بالدور الذي كانت تلعبه في السابق. وهذه المرحلة تحديداً هي التي ينظر إليها أنها نهاية الأيديولوجيا في الكيان الصهيوني، مع ضرورة الحذر عند التعامل مع ما يتضمّنه مصطلح “نهاية الأيديولوجيا” من التباس.

لم يعمّر هذا التوصيف طويلاً، فقد تلا هذه التحوّلات الفكرية تصاعد الصراع مع الفلسطينيين، واندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، التي استغلّها التيار الديني القومي في إسرائيل، المعروف بالصهيونية الدينية، لنشر أفكاره حول قدسية “الأرض الكاملة”، وضرورة الهيمنة عليها، لا باعتبارها جزءاً من خطّة أمنية، بل باعتبارها تحقيقاً لوعد توراتي. ومنذ ذلك الحين، بدأت الصهيونية الدينية تتحوّل من تيّار هامشي داخل المؤسّسة الأمنية والسياسية إلى قوة مركزية. وبحسب دراسات حديثة نشرها مركز بيغن/ السادات ومعهد دراسات الأمن القومي، فإن أكثر من 40% من ضبّاط الجيش الإسرائيلي القتاليين في العقد الماضي ينتمون إلى التيّار الديني القومي، رغم أنهم لا يشكّلون أكثر من 12% – 14% من سكّان الكيان الصهيوني.

مؤشّراتٍ كثيرة تدل على أن الأيديولوجيا لم تختفِ من إسرائيل، بل استبدلت أيديولوجيا دينية قومية شديدة التطرّف بأيديولوجيا علمانية براغماتية أقلّ تطرّفاً

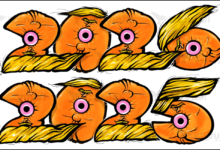

ترافق هذا الصعود مع انحسار الليبرالية الإسرائيلية القديمة، وصعود شعبوية يمينية يقودها بنيامين نتنياهو، الذي أتقن اللعب على التناقضات داخل المجتمع، واستخدم الخطاب الأمني والديني والقومي لكسب الجماهير. ومع توليه رئاسة الحكومة في فترات متعاقبة منذ 2009، أصبح واضحاً أن الدولة الإسرائيلية تمضي نحو إعادة تعريف ذاتها، لا دولةً لكلّ مواطنيها، بل “دولةً قومية للشعب اليهودي”، وهو ما كرّسه رسمياً قانون “القومية” الصادر عام 2018. وقد بلغت هذه التحوّلات ذروتها مع تشكيل الحكومة الحالية، التي تضمّ تحالفاً من أكثر الأحزاب تطرّفاً في تاريخ الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها عوتسما يهوديت بزعامة بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما يمثّل تياراً يؤمن صراحة بوجوب ضمّ الضفة الغربية، ورفض الدولة الفلسطينية، وفرض الهيمنة اليهودية الكاملة على الأرض، بل وعلى مؤسّسات الدولة. وقد حذّر الصحافي في “هآرتس”، آلوف بن، في يناير 2023، أي بعد شهر واحد تقريباً من تولّي حكومة نتنياهو الحالية، من أن الحكومة تسعى إلى تحويل إسرائيل دولةً قومية دينية مسيانيّة غير ليبرالية، تستبدل المحافظة الدينية الصارمة بالديمقراطية الليبرالية. هذه التحوّلات جعلت محلّلين غربيين يطرحون سؤالاً معكوساً: هل انتهت الأيديولوجيا في إسرائيل، أم أننا بصدد ولادة أيديولوجيا جديدة؟ بمعنى: هل صعود التديّن القومي مجرّد ردّة فعل ظرفية، أم أنه تعبير عن بنية عميقة جديدة تتشكّل في الهُويَّة الإسرائيلية؟

الواقع أن مؤشّراتٍ كثيرة تدل على أن الأيديولوجيا لم تختفِ من إسرائيل، بل استبدلت أيديولوجيا دينية قومية شديدة التطرّف بأيديولوجيا علمانية براغماتية أقلّ تطرّفاً. فلم يعد الرهان على “حلّ الدولتَين” يعبّر سوى عن أصوات نادرة معزولة داخل اليسار، الذي يتعرّض للانقراض. وهكذا أصبح الخطاب السياسي العام مشغولاً بالسيطرة على المسجد الأقصى، والتوسّع في الاستيطان، وبتهجير الفلسطينيين، وبكيفية تقليص دور المحكمة العليا التي كانت حاميةً للأيديولوجيا القديمة. ويدرك المتابع كتابات الصحف الإسرائيلية الكُبرى، مثل هآرتس ومعاريف ويديعوت أحرونوت، خلال السنوات الماضية، أن الجدال لم يعد بين يمين ويسار، بل بين يمين ويمين أكثر تطرّفاً. وحتى شخصيات مثل نفتالي بينت ويئير لبيد وبني غانتس، لا تطرح مشاريع أيديولوجية كُبرى، بل أصبحت تدير ملفّات يومية وفق الحسابات الأمنية والاقتصادية. وما الحرب على غزّة منذ “7 أكتوبر” (2023) إلا مثال صارخ على هذه الأدلجة الجديدة، فالحرب لم تُخض بوصفها معركةً أمنيةً فقط، بل بوصفها حرباً على من يمثّل نقيض المشروع الصهيوني الديني القومي، أي المقاومة الفلسطينية التي تعيد الاعتبار للرواية التاريخية العربية. وقد كشفت التقارير الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل لم تعد تكتفي اليوم بردع الخصوم، بل تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق تصوّر أيديولوجي جديد”، وهو ما يجعل استمرار الحرب وتوسيعها هدفين في حدّ ذاتهما، وليس وسيلتين.

لم يعد الجدال في إسرائيل بين يمين ويسار، بل بين يمين ويمين أكثر تطرّفاً

من هنا يمكن القول إن ما تُسمّى “نهاية الأيديولوجيا” في إسرائيل، لم تكن أكثر من لحظة عابرة جرى فيها إخلاء المجال من المشروع العلماني الليبرالي، لإفساح الطريق أمام مشروع ديني استيطاني أكثر راديكالية. وهذا المشروع لا يكتفي بالهيمنة داخل الدولة، بل يسعى إلى تصدير ذاته إلى الضفة الغربية وغزّة، وما وراءهما في المحيط العربي، بل وحتى إلى بعض المجتمعات اليهودية في الغرب. صحيحٌ أن هذه التحوّلات تمثّل خطورة على العرب والفلسطينيين، لكنّها في الوقت نفسه تشكّل خطراً كبيراً على بنية الدولة الإسرائيلية ذاتها، التي باتت تشهد انقسامات داخلية حادّة بين التيّارين العلماني والديني، وبين من يؤمن بإسرائيل دولةً يهوديةً ديمقراطيةً، ومن يريدها دولةً توراتيةً لا مكان فيها لغير اليهود، وهي مخاوف تدفع المجتمع الإسرائيلي إلى التشظّي قبائلَ متصارعةً، حسب تعبير الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.

في ضوء ما سبق كلّه، يبدو التساؤل عن نهاية الأيديولوجيا في إسرائيل مُضلِّلاً، إن لم يطرح في سياقه التاريخي والسياسي الصحيح. فالنهاية لم تكن نهايةً مطلقةً، بل نهاية سردية قومية محدّدة، حلّت محلّها سردية أخرى أكثر حدّة وجذرية. وبين هاتَين السرديَّتَين تتحدّد معالم المستقبل، ليس فقط لإسرائيل دولةً، بل للمنطقة كلّها، التي قد تدفع ثمن هذا التوحّش الإسرائيلي لسنوات طويلة مقبلة، لا يمكن إيقافها إلا بتخلّي النظام العربي عمّا يمكن تسميته “أيديولوجيا الفراغ”، وهي أيديولوجيا تعتمد الخطاب الأمني والتخويف من الفوضى، فهي لا تقدّم مشروعاً، لكنّها تمنع جميع المشاريع الأخرى.

المصدر: العربي الجديد

الكيان الصهيوني أوجد الدولة الوظيفية “إسرائيل” ضمن سردية ايديولوجية دينية بأرض الميعاد، وهذه السردية اليمينية سمحت لفترة بــ“نهاية الأيديولوجيا” وليجري إخلاء المجال للمشروع العلماني الليبرالي، وعودة المشروع الديني الإيديولوجي. بالهيمنة داخل الدولة، وتصدير ذاته إلى الضفة الغربية وغزّة، فهل سيتخلى العرب عن “أيديولوجيا الفراغ” الخطاب الأمني والتخويف من الفوضى أمام ذلك؟؟.