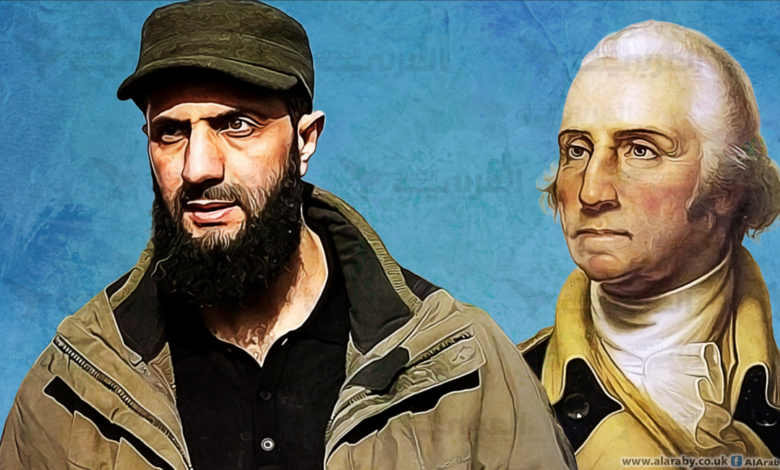

في معرض سعيه إلى إبعاد “شبهة” تورّط الولايات المتحدة في تغيير النظام في سورية، أشار المبعوث الأميركي توماس برّاك (مقابلة في قناة إل بي سي الأسبوع الماضي)، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالباً بشكره لنقله الأسد (خارج سورية)، ما مكّن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع من أن يمتلك في حينه زمام المبادرة، بحسب برّاك، الذي قارن تجربة الشرع بتجربة الرئيس الأميركي (الأسبق) جورج واشنطن، فما حدث في سورية هو التاريخ نفسه، “تاريخ ولادة الولايات المتحدة، جورج واشنطن بدأ حرب الاستقلال بحربَين رهيبتَين، معركتي كونكور ولكسينغتون قبل إعلان الاستقلال، بعد 12 عاماً أصبح رئيساً، وخلال الفترة هذه خاض معارك عديدة”. وإن كانت المقارنة أداةً مركزيةً في العلوم الإنسانية، فإن استخدامها يصبح إشكالياً بين شخصياتٍ تنتمي إلى أزمنة وسياقات اجتماعية وسياسية متباعدة، ففي حين يُفترض أن تساعد المقارنة في كشف الأنماط أو استجلاء الفروق، فإنها تتحوّل آلية تضليل إن لم تُبنَ على أسس منهجية تراعي السياقات الخاصّة بكل تجربة تاريخية. تتفاقم هذه الإشكالية عندما تصدُر المقارنة عن دوافع أيديولوجية أو تبريرية، كما هي حال تصريحات المستشار الأميركي برّاك (من أصل لبناني)، ولا تختلف عنها كثيراً تصريحات مثقّفين عرب موالين للشرع، أو مبهورين (على الأقلّ) بسقوط نظام الأسد المفاجئ، قبل تقييمهم تجربة الشرع بما يكفي، فشبّهه بعضهم بالرئيس الراحل ياسر عرفات، وبعضهم بالراحل نيلسون مانديلا… وغيرهما. وتطرح المقارنة في ذاتها نموذجاً صارخاً للإسقاط التاريخي الذي يُنتج معرفةً مضلِّلةً، أكثر مما يقدّم فهماً معمّقاً.

قد تكون مقارنة كهذه ممكنةً في شروط معرفية محدَّدة، تكشف تشابهات وظيفية أو تباينات بنيوية، لكن التحليل عليه أن يدرك الفوارق في البنى الاجتماعية والمؤسّسية، وطبيعة العلاقة بين الفرد والتاريخ. فمقارنة شخصية تاريخية بأخرى لا تُجدي شيئاً إن لم تُفهم البنى التداولية والمعرفية التي شكّلت خطابها وسلوكها، فلا يكفي أن تتساوى شخصيتان في القيمة أو الأثر، لأنهما انخرطتا فقط في مجالات متشابهة ظاهرياً. فمثلاً، فأيّ “شعبوية تقدّمية” مستنتجة من مقارنة هوغو تشافيز بجمال عبد الناصر ينبغي أن تراعي اختلاف البنى المجتمعية والمؤسّسات والخلفيات الثقافية في مصر الستينيّات، وفنزويلا في القرن الحادي والعشرين، ومقارنة غسّان كنفاني وفرانز فانون مثلاً، على أرضية انشغال أدبيهما (وخطابيهما السياسي) بالتحرّر والكفاح، لا ينبغي أن تُسقط أن فانون كتب من داخل الطبّ النفسي، في سياق استعماري فرنسي جزائري، بينما تحدّث كنفاني من قلب الشتات الفلسطيني، موظفاً الأدب أداةً للمقاومة.

تهدف مقارنة السوري أحمد الشرع بالأميركي جورج واشنطن في ظاهرها (عند برّاك) إلى تقديم صورة “مقبولة” أو ربّما “مُلهِمة” عن انتقال السلطة في سورية (وربّما تقريب أميركا من وجدان السوريين)، لكن تفكيك المقارنة يكشف خللاً معرفياً مركّباً، فجورج واشنطن قاد حرب تحرير ضدّ استعمار خارجي، فأسّس نظاماً جمهورياً على أسس مؤسّساتية وتعدّدية، بينما تحرّك الشرع ضمن بنية سلفية جهادية، ولا يمتلك نظامه الحالي، فعلياً وأيديولوجياً، أي تقاليد لتداول السلطة، ولا حتى مؤسّسات مستقلة، ولا تسير الأمور في المرحلة الانتقالية في هذا الاتجاه، فنحن أمام إسقاطٍ غير مؤسّس على تشابه بنيوي أو تاريخي، بل على مجرّد وظيفة رمزية؛ انتقال السلطة، من دون مراعاة ما يعنيه “الانتقال” في الحالتَين، وفي تجاهل للسياق المحلي السوري: دولة منهكة بعد ثورة انزلقت إلى حرب أهلية، ومؤسّسات مهترئة، وشرعية ثورية لا انتخابية، في حين كانت لحظة جورج واشنطن تأسيساً سياسياً تعاقدياً، وصاغ بنفسه مفهوم الشرعية الجمهورية الحديثة.

يريد برّاك تلميع نموذج الشرع وتسويقه وفقاً لمصالح وترتيبات أميركية، فتأول المقارنة توظيفاً سياسياً لإنتاج مواقف راهنة تحت قناع التقاليد، إذ لا تزال سورية تدار وفق منطق الحكم السلطوي، ما يجعل الحديث عن “مؤسّس جديد” لقيم الجمهورية، هذه المرّة في قصر الشعب بدمشق لا في البيت الأبيض، مقارنةً تغفل “الفروق الخفيّة”، بل تفرض تشابهات وهمية، وتصنع أساطير بديلة تحت وقع اللحظة وضغط المصالح. المشكلة ليست في فعل المقارنة، بل في نواياها، إذ كثيراً ما تصبح المقارنة في الخطاب السياسي أقرب إلى الكاريكاتير منها إلى التحليل، وأدوات تضليل، تشبه فيها الكلمات أزياءَ مستعارةً، لا تناسب من يرتديها، فتفضح أكثر ممّا تستر.

المصدر: العربي الجديد

مقاربة جميلة طرحها “المبعوث الأميركي توماس برّاك” بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي “جورج واشنطن” بمقارنة تجربة الشرع بتجربة الرئيس الأميركي (الأسبق) جورج واشنطن، التاريخ يعيد نفسه، “تاريخ ولادة الولايات المتحدة، جورج واشنطن بدأ حرب افستقلال ، والآن الشرع يعيد بناء سورية الحديثة.