أخيراً سقط نظام الأسد، الذي حوّل سورية من دولة ناهضة في خمسينيّات القرن الماضي وستينياته دولةً محطّمةً ومساحةً جغرافيةً مفتوحة على صراعات دولية وإقليمية خلال النصف الأول من القرن الحالي. وطوى السوريون مع دخول عام جديد صفحةً مظلمةً من تاريخهم خطّها نظام الاستبداد الذي حوّل سورية نصف قرن مزرعةً لبيت الأسد، ولكلّ من سبّح بحمدهم ودعا إلى خلودهم على عرش الاستبداد. فقد واجه السوريون الذين خرجوا في مظاهرات سلمية مطالبين بالمشاركة في الحياة السياسية، وداعين إلى طيّ صفحة الفساد الإداري والمالي وإنهاء دولة المحسوبيات، ردوداً عنيفة وخيارات صعبة اختصرها أنصار نظام الطغيان بشعار عبّر عن عذاباتهم خلال العقد الماضي “الأسد أو نحرق البلد”. وبالفعل، أدرك الشعب السوري الأبي منذ البداية أن التحرّر من نظام مارق مجرم لن يكون سهلاً، وأن عليه الصبر والصمود في المواجهة غير المتكافئة مع نظام لم يدّخر أيّ سلاح فتّاك في جعبته إلا استخدمه لإشعال البلاد في نار جبروته واستعلائه، ولم يوفّر أيّ عدو طامع إلا استعان به. وعندما بلغ الألم أشدّه، وظنّ كثير من أبناء سورية أن وعد الحقّ قد أخطأهم، وأنهم كُذِّبوا، جاءهم النصر من حيث لم يحتسبوا. نعم، جاء النصر ليمنح أهل الشام فرصةً جديدة لبناء مجتمعهم ودولتهم من دون الحاجة إلى الدخول في مساومات مع منظومة الطغيان التي حكمت سورية في امتداد عقود خمسة، بل جاء النصر على أيدي أبناء سورية الأبرار، من دون الحاجة إلى تدخّل عسكري خارجي يصادر قراراتهم وخياراتهم، ويخضعهم لاستعمار داخلي من جديد.

مخاوف مشروعة حول التطوّرات الماضية في سورية، بقيادة فصيل يميل إلى قراءة النصوص الشرعية قراءةً ظاهريةً

ومنذ اللحظة الأولى لسقوط النظام انطلقت الأصوات التي صمتت على امتداد عقود طويلة عن استبداد النظام، وانفراده بالسلطة وتجاوزاته التي لا تعدّ ولا تحصى، تطالب بدولة علمانية، وانتخابات سريعة، ولمّا يستقرّ بعد الوضع الأمني في البلاد، وبدأت الأصوات المشكّكة تصدح بمخاوفها الكثيرة رغم تطمينات قيادة إدارة العمليات بأن الحكومة التي شكّلها هي حكومة تصريف أعمال ينتهي عملها خلال أشهر ثلاثة، لتفسح بعد ذلك لتشكيل حكومة مؤقّتة تشرف على العملية الانتقالية، وتعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى بلاد أنهكها الفقر والحرمان من كلّ شيء، حتى من أساسيات الحياة اليومية. يمكن، بطبيعة الحال، فهم جذور الشكّ لشعب تعوّد سماع الوعود الكاذبة من نخبه السياسية من أعلى المستويات، ولكن يصعب تبرير الشكوك عندما تأتي من نُخَب اجتماعية وسياسية تدرك أن إعادة بناء الحياة السياسية يحتاج إلى خطوات متتابعة، وفق أولويات تبدأ بتحقيق الأمن وإعادة تشغيل البنى التحتية الخدمية الضرورية لاستئناف الحياة الاجتماعية، وعودة اللاجئين الذين يُعدّون بالملايين، ثمّ الانتقال إلى بناء البنى التحتية الاجتماعية التي تسمح للسوريين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ببدء الحوار وتنظيم مؤسّساتهم الاجتماعية والمدنية وتحديد ممثليهم، قبل الشروع في خوض العمليات الانتخابية والولوج في التنافس على إدارة البلاد وتداول السلطة السياسية.

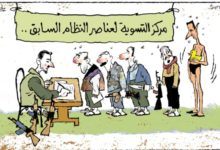

وبعيداً عن تشكيكات المشكّكين، ثمّة مخاوف مشروعة بشأن مآلات التطوّرات الماضية في سورية، خاصّة أنها جاءت بقيادة فصيل عسكري اشتهر كثيرون من أفراده بالتشدّد الديني، والميل إلى قراءة النصوص الشرعية قراءةً ظاهريةً. لعلّ ما يخفّف من التصور النمطي الذي يحمله كثيرون عن المواقف العقدية لهيئة تحرير الشام وحلفائها من الفصائل المقاتلة هو تناقض هذا التصوّر مع الروح الودّية المنفتحة، التي أبدتها القيادة الجديدة في تعاملها مع التنوّع السوري الكبير، بل حتى مع خصوم الأمس من عناصر وضبّاط الجيش السوري الراغبين في إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم. التطمينات التي حرص القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، على تأكيدها، من خلال التصوّر التقدّمي الذي عرضه لرؤيته لمستقبل سورية السياسي، القائم على تأسيس دولةِ مواطنةٍ يتساوى تحت مظلّتها أبناء سورية على اختلاف مكوّناتهم الدينية والقومية، وعلى الاحتكام إلى مجلس نيابي منتخب. وعلى أهمية هذه الطروحات فإنها بالتأكيد ليست كافيةً، لأنها أخذت صيغاً عموميةً خاليةً من التفاصيل الضرورية لتحديد الرؤية السياسية للإدارة الجديدة، كما أنها لا تكفي لطمأنة الجميع في ظلّ تناقضها الواضح مع الصورة النمطية التي نسجها العديد من السوريين حول قيادات هيئة تحرير الشام خلال السنوات الماضية عندما كانوا جزءاً من السلفية الجهادية، التي ولّدت تنظيمات متطرّفة كـ”القاعدة” و”داعش”.

ولعلّ التوجّسات والهواجس التي صبغت بشكل خاص أحاديث وتساؤلات أصحاب التوجهات اللائكية (الداعين إلى حصر الدين في الحياة الخاصة)، كما صبغت تصريحات بعض القيادات الدينية المسيحية، مثل المطران يوحنا جهاد بطاح والراهبة أغنس مريم الصليب، تتعلّق بحديث الشرع عن تطبيق الشريعة الإسلامية، إذ ترتبط الشريعة في أذهان هؤلاء وغيرهم بالنموذج الذي ساد فترة قريبة في المجتمع السعودي، ويسود اليوم أعلى الهرم السياسي في إيران، والذي يفرض على المواطنين رؤية دينية ضيقة، ويطالبهم بممارسات دينية محددة. وتعود هذه المخاوف في جذورها إلى الخلط بين ممارسات تبنت أعرافاً محلّيةً قدّمها أصحابها على أنها النموذج العام لبناء الحياة العامّة على مبادئ الشريعة، وهذا يعكس قراءة خاصّة تقوم على القراءة الحرفية لنصوص الشريعة وتجاهل معانيها الكلّية والأساسية، وفي هذا تشويه لحقيقة الشريعة التي كانت سباقة تاريخياً لتأسيس مبدأ الحرية الدينية، الذي مكنّ أصحاب الديانات المختلفة في العالم الإسلامي، خاصّة مسيحيي سورية، من المحافظة على شعائرهم وقوانينهم الدينية الخاصة، يوم كانت روما تصرّ على فرض تفسير ديني محدّد، وكان الغرب المسيحي عموماً يفرض الديانة المسيحية على الجميع، ويعقد محاكم التفتيش للتنكيل بمن يتنكّر للدين المهيمن في بيته وبين أهله. كذلك مكّنت مبادئ الشريعة في امتداد تاريخ المنطقة العربية المجتمع المدني من الاحتفاظ باستقلاليته عن السلطة المركزية، وحصرت الممارسات السلطوية في دائرة السلطة التنفيذية، وحافظت على استقلال التشريع والقضاء في زمن كان حكام الشرق والغرب هم مصدر القانون في الممالك التي أخضعوها لسلطانهم.

ويبقى السؤال الأكثر أهمية: هل سيدفع أحمد الشرع برؤية ضيّقة للشريعة، تخلط بين الشريعة بمعناها الديني الخاصّ المتمثّل اليوم بالمدارس الفقهية الإسلامية، وبين الشريعة بمعناها الإنساني العام المتعلّق بالحياة العامّة (الوطنية)، والداعي إلى بناء مجتمعات تقوم على العدل والرحمة والمساواة، وحفظ الحقوق والحرّيات العامة، والتصدّي للظلم والعدوان، والشريعة المطالبة بإخضاع أصحاب السلطة والنفوذ إلى المساءلة الأخلاقية والسياسية. الإجابة عن هذا السؤال، وأسئلة أخرى مشابهة، ضروري لتحديد وجهة حكومة الإدارة الجديدة في سورية، والموقف الصحيح يتطلّب التحلّي بالصبر وانتظار الخطوات القادمة، بدءاً بالمؤتمر الوطني المتوقّع عقده قريباً لتحديد معالم المرحلة المقبلة. وأيّاً كانت الإجابات عن هذه الأسئلة من قيادات الإدارة الجديدة، فإن السياق السوري، الاجتماعي والديني، سيؤثّر بعمق في تحديد التفاصيل المسكوت عنها في خطاب السلطة الجديدة في دمشق. وممّا يدعو إلى التفاؤل في مستقبل الحياة السياسية في سورية هو صدقية لهجة وجوه الإدارة الجديدة، وتطابق الرؤية التي طرحوها مع أهداف ثورة الحرّية والكرامة في تحقيق دولة المواطنة والقانون. صدقية أحمد الشرع تنبع من مصارحته للسوريين وعدم إنكاره لانتمائه السابق إلى الحركة السلفية الجهادية، التي شكّلت مراحل مهمة من تاريخه، بل تحدّث عن تطوّر خبرته العملية، وارتقائها باتجاه الانفتاح على التعددية الاجتماعية والالتزام بدولة المواطنة، كما تنبع من امتناع الحكام الجدد عن التدخّل في شؤون المكونات الدينية المختلفة، أو التحكّم في حرّية الصحافة والتعبير.

وبطبيعة الحال ليست الدعوة إلى انتظار الخطوات القادمة دعوةً إلى الجلوس خلف الشاشات وترقّب الإعلانات القادمة، بل يجب هنا تأكيد ضرورة أن يبادر السوريون الأحرار بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم إلى تشكيل الأطر الضرورية لتعزيز الخطوات المرتقبة، بدءاً بتأسيس منتديات ومنظّمات مدنية تساهم في إنجاح المساعي الرامية إلى بناء دولة المواطنة والقانون، وتطوير الأطر المجتمعية التي تسمح بقيام حياة سياسية حيوية وفاعلة خطوات أساسية في الطريق إلى بناء دولة المواطنة. والبدء بتأسيس المنتديات الاجتماعية والحوارية يجب أن يسبق أيّ عمل سياسي لأهميتها في نشر الوعي وتطوير خطاب سياسي ينبع من الوعي العام، وفي تحديد الأولويات التي تتطلّبها هذه المرحلة من بناء مؤسّسات المجتمع والدولة، وتحقيق إجماع سوريّ على مبادئ الحياة السياسية في مجتمع أقفلت فيه دولة الخوف والصمت الأسدية أقنية الحوار الوطني في نصف قرن.

الإعمار المطلوب ليس في البنى التحتية فحسب، بل كذلك في البنى الفوقية المتمثّلة في منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الحكومية

من المهم إذاً الانتباه إلى أن دولة المواطنة ليست أمنية يتمناها السوريون، أو مُجرَّد عملية انتخابية تسمح له بالإدلاء بأصواتهم، بل تتطلّب مشاركةً سياسيةً واسعةً تشمل الرقابة المجتمعية على المؤسّسات الحكومية وعمل المسؤولين الرسميين. وهذا يقتضي تطوير المؤسّسات المجتمعية الضرورية للحيلولة دون تغوّل الدولة على المجتمع، كالمؤسّسات الصحافية، والمنظّمات الحقوقية، ومراكز الأبحاث والدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنصّات الرصد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ومؤسّسات التوعية الاجتماعية والسياسية. هذه المؤسّسات المجتمعة ضرورية لتوفير الأجواء الضرورية لتحويل الموطن السوري قوةً حقيقيةً تحول دون تغوّل مؤسّسات الدولة وتسلّطها التدريجي على المجتمع، كما هي ضرورية لتوفير الخدمات ورفع الوعي الاجتماعي العام.

هذا يعني أن سقوط نظام الاستبداد ليس نهاية الكفاح للوصول إلى الحرّية والكرامة، بل يشكّل في حقيقة الأمر بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، تبدأ بالانخراط في عملية البناء وإعادة الإعمار. فالإعمار المرجو والمطلوب ليس في البنى التحتية فحسب، بل كذلك في البنى الفوقية المتمثّلة في منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الحكومية الضرورية، وفي البنى الاجتماعية والسياسية اللازمة للوصول إلى الوحدة الوطنية، والتعاون في بناء دولة القانون والمؤسّسات والحفاظ على الحرّيات التي وصل إليها السوريون من خلال تضحيات عزيزة وكبيرة، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا باليقظة والتعاون لمنع أيّ تجاوزات ستحصل عند غياب الرقابة المجتمعية عن مؤسّسات الدولة وسلوكات مسؤوليها.

المصدر: العربي الجديد