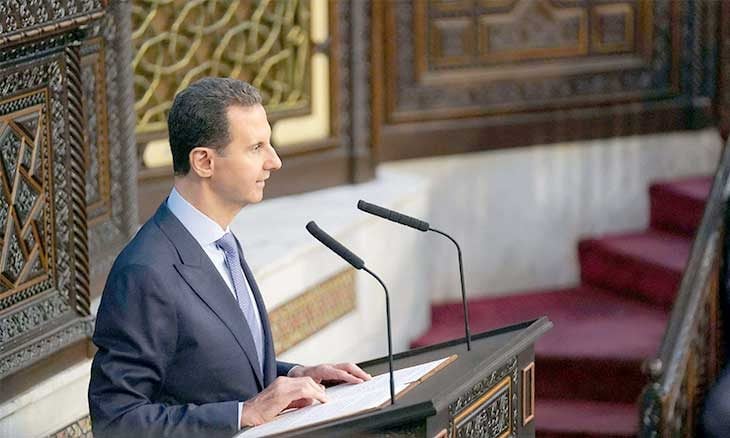

بخلاف الاهتمام الكبير الذي أظهرته وسائل الإعلام، قبل شهرين، بالتصريحات المتواترة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعبرة عن حماسته لتطبيع العلاقات مع دمشق، لم تحظ تصريحات بشار الأسد في الموضوع نفسه، في إطار خطابه أمام مجلس شعبه الجديد، إلا بمرتبة متدنية من الاهتمام.

رأس النظام الذي قابل، في السابق، لهفة أردوغان للقاء معه بجفاء، بدا هذه المرة أكثر إيجابية تجاه تطبيع العلاقات مع تركيا، من خلال إسقاط شرطه المسبق المتمثل في وجوب انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، واستبداله بوجوب «التوافق على مرجعية» كما قال «أساسها مبدأ السيادة السورية على أراضيها». بل إنه اتهم الجانب التركي بالترويج لوجود هذا الشرط المسبق، «وهذا بعيد كل البعد عن الصحة» قال! في شطب لكل تصريحاته، وتصريحات وزير خارجيته، التي كانا قد كررا فيها هذا الشرط في كل مناسبة.

المفارقة أن أنقرة هي التي بدأت تطرح شروطها، بعد تصريحات الأسد. فقد تحدث وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية، فرحب أولاً بتلك التصريحات، ثم راح يعدد شروط تركيا، وهي إقرار دستور جديد في سوريا، وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف، ومراعاة مطالب الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين في تركيا، وضمان استمرار تدفق المساعدات الأممية.

من الممكن تفسير انقلاب الأدوار هذا بين النظام وتركيا بضغوط روسية على الأول، وتلمس القيادة التركية عدم حماسة النظام للتطبيع معه، الأمر الذي أقنعها أن الاندفاع نحو التطبيع واستعجال اللقاء مع رأس النظام جعله يظهر ترفعاً لا يملك أدنى مقوماته، وأن الأحرى بتركيا أن تضغط عليه بوضع شروط ذات سقف عال لاختبار استجاباته. لكن العوامل والحسابات الداخلية لكلا الطرفين لا تقل أهميةً عن العوامل الخارجية.

بالنسبة لنظام الأسد، يمكن الربط بين قسمي الخطاب أمام مجلس الشعب للاستدلال إلى السبب الداخلي الذي دفع الأسد للتخلي عن شرطه المسبق بخروج القوات التركية من الأراضي السورية. فقد كرس القسم الأول للدفاع عن إجراءات الحكومة «التقشفية» فيما يخص رفع الدعم عن المواد الأساسية، مهاجماً منتقدي تلك السياسة. نحن نعرف أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في شهر آب 2023، قد أدى إلى موجة احتجاجات ضد النظام في محافظة درعا، ظلت مستمرة إلى اليوم، مع رفع سقف شعاراتها من الاحتجاج ضد التدهور المستمر للوضع المعيشي إلى إسقاط النظام وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. ترافق بدء تلك الحركة الاحتجاجية التي أعادت تذكير السوريين بلحظة آذار 2011، بظهور أصوات معارضة من الحاضنة الاجتماعية للنظام في مدن الشريط الساحلي على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات لتنظيم أطر معارضة في تلك المناطق. وهو ما أثار القلق لدى النظام من أن سنوات من الجهود لتصوير المشكلة على أنها بين حكومة شرعية ومنظمات إرهابية، باتت مهددة بالتبدد وعودة الأمور إلى نصابها كثورة شعب بكل أطيافه ضد نظام دكتاتوري فاسد ومجرم.

اضطر النظام للامتناع عن مواجهة احتجاجات السويداء بالعنف على غرار ما فعل مع كل المناطق الثائرة في الأشهر الأولى للثورة قبل تحولها إلى ثورة مسلحة. ولجأ بدلاً من ذلك إلى تطويق الحالة الثورية الجديدة بالتجاهل وحياكة مؤامرات استخبارية لتقسيم صفوف الثوار أو استخدام العنف المحدود في أحيان نادرة بهدف الترويع.

«بشّر» بشار السوريين في مناطق سيطرته بالمضي قدماً في إجراءات التخفف من الالتزامات الاجتماعية، مترافقاً مع غياب أي بصيص أمل للخروج من الأزمات الاقتصادية ومنعكساتها الاجتماعية الطاحنة. وكأنه يقول لهم إن الغد سيكون أسوأ من اليوم، ولا خيار أمامكم غير التحمل. في حين أن الجمهور المستهدف لم يعد مقتنعاً بتحمل الجحيم الذي يعيش فيه فقط ليبقى النظام في الحكم. فالإرهاب قد تم الانتصار عليه، وفقاً للبيئة المؤيدة، وتخلت الدول المناوئة للنظام عن هدف تغييره، وفتحت أمامه أبواب الجامعة العربية، ولم يبق إلا التخلص من العقوبات المفروضة عليه وإطلاق مشروع لإعادة الإعمار كمقدمة لإطلاق عجلة الاقتصاد. من شأن التقدم المفترض على هذا الخط أن يمنح السوريين بصيص أمل بأن معاناتهم الحالية ليست أبدية، ويمكن تحملها إذا كان ثمة ضوء في نهاية النفق. لكن معاندة النظام في الامتناع عن تقديم أي تنازلات بشأن الحل السياسي ينسف أي أمل، وقد يدفع اليائسين إلى الاقتداء بأهالي السويداء، حين لا يبقى لديهم ما يخسرونه.

لا يمكن أن يرحب النظام باستعادة المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية، فهو لا يملك الموارد العسكرية لخوض مواجهة جديدة مع فصائل الشمال أو مواجهة حاسمة مع «هيئة تحرير الشام» ولا مع «قوات سوريا الديمقراطية». هو بالأحرى سيكون في حاجة إلى بقاء قوات تركية على أن تساعده في القضاء عليها. وعلى فرض أنه تم ذلك، هو لا يحتاج إلى إضافة مناطق جديدة فيها ملايين السوريين المعارضين له، وبخاصة بعدما شهد انتفاض السكان المدنيين في إدلب على سلطة الأمر الواقع لهيئة تحرير الشام، واحتجاجات مناطق السيطرة التركية على التقارب التركي معه. شعلة التمرد التي لم تطفئها كل التطورات السلبية في السنوات الماضية لا بد أن تخيف النظام. على فرض عودة سيطرته إلى تلك المناطق ستزداد الأوضاع المعيشية والخدمية سوءا، ولا يحتاج النظام انضمام مناطق جديدة يبلغ مجموع مساحتها أضعاف مساحة السويداء وعدد سكانها يعد بالملايين إلى انتفاضة السويداء. أما من الناحية الأمنية فلن يكون وضع النظام فيها بأفضل من وضعه في درعا والسويداء. ومن شأن هذا التوسع المحتمل في مساحات الانتفاض عليه أن يشجع مناطق جديدة، وبخاصة في الشريط الساحلي.

أما بالنسبة لأردوغان فقد شكلت خسارة الحزب الحاكم للانتخابات البلدية إنذاراً بالخطر دفعه إلى مجموعة من التدابير الاحترازية لوقف تدهور شعبيته، كان أبرزها في السياسة الخارجية تلك الاندفاعة في اتجاه التطبيع مع نظام الأسد، على أمل إخراج عامل اللاجئين السوريين من بازار السياسة الداخلية والتخلص من العبء الاقتصادي المفترض الذي يشكلونه. ثم اتضح أن النوايا وحدها لا تكفي لحل مشكلة بهذا الحجم، فعاد إلى التشدد في مواجهة معاندة الأسد.

حصيلة شهرين من التجاذبات بشأن التطبيع بين أنقرة ودمشق جاءت على لسان لافروف الذي أعلن العودة إلى «الإطار الرباعي» باجتماعات تضم ممثلين عن نظام دمشق وتركيا وإيران وروسيا، بالتدرج من المستوى العسكري الأمني إلى السياسي. وهذه الصيغة سبق وتم تجريبها قبل عامين ولم تؤد إلى نتائج. هذه العودة إلى نقطة الصفر تعني أن المسار طويل فيه الكثير من العقبات في بيئة صراعات إقليمية محتدمة، وترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.

المصدر: القدس العربي

وصلت مسيرة التطبيع بين نظامي أنقرة ودمشق، بعد خفض بشار مستوى شروطه بإسقاط شرطه المسبق بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، واستبداله بوجوب «التوافق على مرجعية» و«أساسها مبدأ السيادة السورية على أراضيها» لتصل الى لافروف بالعودة إلى «الإطار الرباعي» لممثلين عن نظام دمشق وتركيا وإيران وروسيا، إنها المسيرة المتعثرة.