تئنّ أوروبا من تورّم مشكلات اللجوء في مجتمعاتها، وتبحث بعض الدول عن حلول سريعة تمكّنها من وقف سيل الوافدين إليها، الأمر الذي يمكن تفهّمه في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية في الدول، ومنها دول أوروبية، والتي نتجت بعد عام 2019 من كوارث عالمية، من جائحة كورونا، التي أرهقت اقتصاديات معظم الحكومات، إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن ثمّ، كوارث الطبيعة من زلازل وطوفانات، إلى الحرب الإسرائيلية على غزّة، وقبل ذلك كلّه، ما هو سائد من واقع مأساوي في دول عديدة تتصدّر جنسياتها أعداد اللاجئين، منها أفغانستان وجنوب السودان والسودان وفنزويلا.

وفي وقت لا تزال فيه سورية، وهي الأعلى في تصدير اللاجئين، تحت قائمة الدول غير الآمنة، بسبب استمرار الصراع فيها وعليها، تبحث الدول الأوروبية عن حلول لذلك داخل الأرض السورية، متجاهلة أنّ أسباب الهروب منها لا تزال قائمة، بل تتصاعد مع طول أمد الأزمة وتشعّبها، وكذلك، تعنّت النظام السوري تجاه أيّ حلّ سياسي، ومتابعته سياسته القمعية، واستمراره في حربه على مناطق المعارضة. من جهات مقابلة، وعديدة، أيضاً، نذكر حالة الصراع الشعبي ضدّ حكومات الأمر الواقع جميعها، في مناطق حكم جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأيضاً، الأراضي “المُحرّرة” التي تسيطر عليها فصائل تابعة، في آن واحد، لتركيا وللحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إضافة إلى ذلك كلّه الواقع الاقتصادي المتأزم في كلّ مناطق البلاد.

ولعلّ ما يثير الاستغراب أن تبحث الدول الأوروبية عن حلّ في جعبة النظام السوري، ومن تحت أيدي أجهزته الأمنية، وليس السياسية، وذلك بطلب تنظيم منطقة آمنة لعودة اللاجئين إليها، من المناطق التي تسيطر عليها أدواته المخابراتية، وفي أيّ بقعة، أيّاً كانت التسمية، اللاذقية أو ريف حمص، أي كأنّ هذه الدول تتجاهل السبب الرئيسي والأول في الصراع في سورية، وهو التدخّلات الأمنية والاعتقالات التعسفية لمواطنين سوريين، ومنهم أطفال ونساء، والذي أدّى إلى الثورة في مارس/ آذار 2011، ومواجهتها من النظام الحاكم بالحديد والنار، والحرب على المعارضين ومناطقهم، ما أدّى إلى نزوح ما يقرب من نصف الشعب ولجوئهم، منهم نحو 6.5 ملايين لاجئ، أغلبهم موزّعون بين دول الجوار وأوروبا.

وإذا كانت الدول الأوروبية تنظر بعين الرضا إلى حالة “اللاحرب” الحالية في بعض مناطق النظام، ما يجعلها تُقرّر أنّها أصبحت آمنة، ويمكن ترحيل اللاجئين إليها، على خلاف موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكّد “أنّ ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مُهيأة”، فهل يغيب عن هذه الحكومات الأوروبية أنّ لدى السوريين، سواء في مناطق النظام أو في خارجها، كلّ أسباب اللجوء السياسي، والإنساني، وحتّى الديني، بسبب ممارسات طائفية وقوانين جائرة تمارسها بعض القوى الحاكمة بالسلاح والترهيب، إضافة إلى النظام السوري، وهو ما أدّى إلى تجدّد المظاهرات الشعبية في مناطق حكم جبهة النصرة ضدّ أميرها أبو محمد الجولاني، وهي تتساوى في أسبابها مع الثورة المشتعلة في محافظة السويداء ضدّ نظام بشار الأسد، كما كان الحال منذ ما يقارب 13 عاماً في كلّ مناطق سورية؟

إضافة إلى الواقع السياسي والأمني الذي سبّب موجات اللجوء الكبرى من سورية، يعاني السوريون الفقر والجوع والكوارث الطبيعية، والاضطهاد القومي المُمارس من جهات متضادّة، سواء من جانب عربي أو كردي، وهو ما ظهرت ملامحه جليّةً في الصراع على الدوائر الانتخابية التي أقرّتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب قانون الانتخابات الذي صدّرته بداية الشهر الماضي (مايو/ أيار 2024) بتقسيمات إدارية لمناطق نفوذها قد تؤدّي إلى تفتيت الكتل الديمغرافية العربية الحالية، وتغيير خريطة توطينها، بحيث تمتلك “الإدارة الذاتية” (الذراع المدنية لـ”قسد”) خاصيّة التفوق والتمثيل الشعبي فيها، وهو ما ترفضه القوى الشعبية؛ أي إنّ الانتخابات التي تدّعي “قسد” أنّها ديمقراطية، قد تصبح العامل الجديد في تأجيج الصراع (القومي) في منطقة شمال وشرق سورية، سواء لجهة رفض السوريين الانسياق في محاولة الإدارة الذاتية مأسسة انفصالها عن الدولة السورية، أو افتراقها عن مبدأ الديمقراطية، في فرض العقد الاجتماعي (2014)، الذي صدرت نسخته الأخيرة نهاية العام الماضي 2023، وفيه تقرير لمصير الدولة السورية واسمها، والاتجاه نحو نظام حكم لم تتّفق الأطراف السورية عليه، ما يجعل من إقراره، من طرف واحد، عمليةً سلطويةً تتشابه في إجراءاتها مع ما يفرضه النظام الحاكم على شعبه تحت شعار الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

ولعلّ ما سبق هو ما يبرّر الاتهامات لـ”قسد” بأنّها تبتعد بقراراتها عن مبدأ “الفيدرالية الديمقراطية” لتقترب من التأسيس لكيان “انفصالي” عسكري، تمارس من خلاله حكماً سلطوياً وإجراءاتٍ تعسفيةً، باسم “الديمقراطية”، وهي إذا تابعت “انتخاباتها” وسط هذا الرفض الشعبي لها والدولي، أيضاً، وتلك المغالطات القانونية والاصطلاحية، فإنّما هي تستعجل خطواتها نحو مأسسة وجودها السلطوي العسكري بصورته المدنية، أي إنّنا، أيضاً، أمام مسبّبات جديدة تزيد من هجرة السوريين ومعاناة الدول المضيفة لهم.

من الغرابة القول إنّ في سورية القمع والحرب وحتّى “الانتخابات الديمقراطية”، سواء في المناطق السورية أو حتّى في دولة لبنان، واستخدام المُرشّحين المتنافسين بعضهم بوجه بعض ورقةَ الوجود السوري، كلّها طرق تؤدي إلى التهجير المُنظم، وتفاقم ظاهرة اللجوء إلى أوروبا، ومعالجة ظاهرة اللجوء تبدأ من إزالة أسبابها، وهو ما لا يستطيع طرف من دون آخر تحقيقه، ما يجعل من الخيار الأوروبي في التباحث مع النظام السوري لحلّ قضية اللاجئين بعيداً عن قرار مجلس الأمن 2254 (يؤكّد أنّ الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل البلاد ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين فوراً)، تواطؤاً ضدّ قيم الحرّيات وحقوق الإنسان، وليس بحثاً عن حلّ يتمثل في منطقة آمنة تحت حكم غير آمن.

المصدر: العربي الجديد

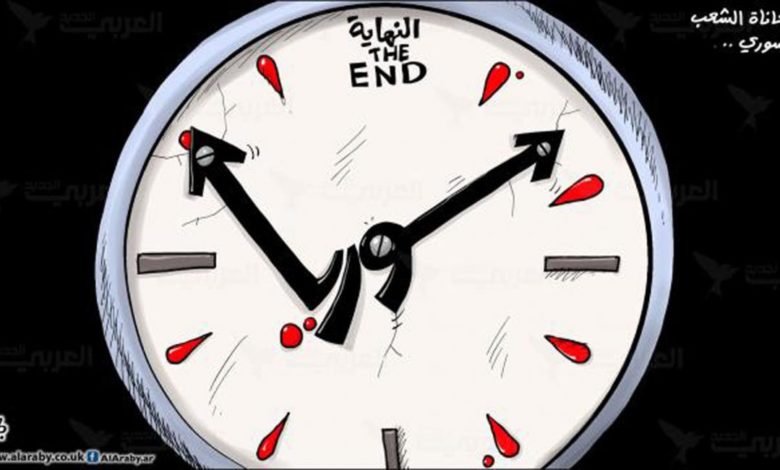

لماذا تسعى الدول الأوروبية لإيجاد حلول لنتائج الملف السوري “اللجوء” من خلال حلّ في جعبة نظام دمشق، ومن تحت أيدي أجهزته الأمنية، وليس السياسية، بطلب تنظيم منطقة آمنة لعودة اللاجئين إليها، من المناطق التي تسيطر عليها أدواته المخابراتية؟ شعبنا تحت سندان الترحيل والقمع و”قسد” سلطات امر الواقع جمعاء.