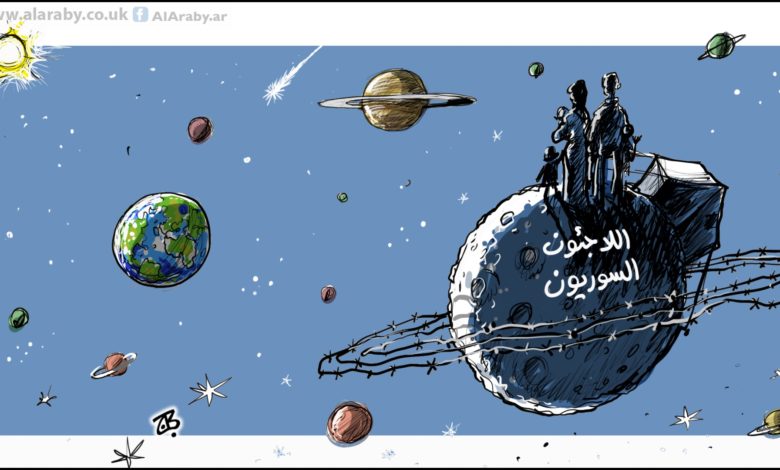

في ظل الظروف التي حكمت العالم أجمع بسبب “كوفيد 19″، وفرضت الإغلاق وشل الحياة كاملة، ومنها العملية التعليمية التي صارت في أحسن حالاتها تعتمد نظامًا فرضه الوباء العالمي، التعليم عن بعد، تحتفل المدارس في ألمانيا بنجاح طلابها في الشهادة الثانوية، من بينهم لاجئون سوريون عديدون، ومن بين هؤلاء عدة طلاب حققوا معدلات نجاح ممتازة، يعني كانوا متفوقين بامتياز. لكل فردٍ منهم حكايته مع اللجوء، منذ دمّرت الحرب مدينته وهجّرته من بيته، وأفقدته ليس فقط بعض أفراد أسرته أو أقربائه، إنما منزله وممتلكاته وأمنه وأمانه وطموحه وإمكانية أن يكون لديه مشروعه الشخصي وحلمه الخاص، ودفعته إلى التيه في أقسى تغريبةٍ في عصرنا.

وجوه سورية واعدة، على الرغم من التجارب القاسية، والذاكرة الحارقة، والتحديات القائمة في المجتمع الجديد الذي وصلوا إليه مثخنين بجراحات الأرواح، لكن أصحابها يقدّمون نماذج مشرقة عن الشعب السوري الذي عانى الويلات، نماذج يفتقدها وطنهم، بسبب ما مورس ويمارس بحقهم من انتهاك لكرامتهم في كل مناحي الحياة. ليس الشعب السوري إرهابيًا، على الرغم من الصورة التي صدّرت إلى الخارج، وعلى الرغم من كل الاستقطاب الذي قامت به الأطراف المرتهنة للخارج، فغذّت فيهم روح الثأرية، وجعلت من طاقات الشباب الطامح بوطن معافى تسود فيه العدالة والسلام، وتصان فيه الحقوق، ويفسح مجالاً لكل أبنائه، كي يكونوا فاعلين في صناعة الحاضر والمستقبل، وقودًا لحربٍ عبثيةٍ تتقد بنيران الطائفية المقيتة، وقد كان الاستثمار بالطائفية هو الأكثر تداولاً والأكثر ربحًا في الحرب السورية.

هؤلاء الشباب والشابات لم تكن لتفسح لهم مجالات الإبداع الإنساني، واستنباط طاقاتهم، لولا أن توفرت لهم الظروف الإنسانية اللائقة، فحقّقوا ذاتهم، وعوّضوا ما خسروه، وما خسره أهلهم قبلهم في البلد الذي لم يمنحهم فرصة العيش الكريم، بما فيها التعلّم وفق مناهج متطوّرة وطرق تدريس مجدية تنمّي الفكر النقدي، وتسهم في بناء شخصية الطالب، بل تعرّضوا إلى أسوأ أساليب التربية والتعليم، الأساليب التلقينية، والعمل على التدجين، وإعداد كوادر تخدم النظام العام، السياسي والاجتماعي والديني.

السوريون ليسوا إرهابيين. يحبون الحياة إذا ما استطاعوا إلبها سبيلا. ولكن الطغيان الذي عانوا منه على مدى العقود الماضية فرّغ حياتهم من المعنى، وسرق من أرواحهم الحلم والأمل. وعندما انتفضوا في لحظة صحوة لواقعهم قوبلوا بالرصاص والعنف وهم ينادون للحرية، وينشدون وطنًا يتسع لجميع أبنائه، وطنا معافى خاليا من الفساد والمفسدين، يتنعم أبناؤه بخيراته التي حرمهم منها النظام الحاكم على مدى العقود الماضية، فهل هؤلاء المميزون المتفوقون الذين يذهبون بأرواحنا إلى أقاصي البكاء، فرحًا وحزنًا في آن، سوف يكون لوطن الغد فيهم حصة؟ هل سيرجع هؤلاء الأبناء الذين أكبرهم هرب من الموت، مقامرًا بروحه، فوصل إلى بلاد الاغتراب، وما زال طفلاً، وأصغرهم ولد في هذه البلاد التي ستكون وطنه، وهو يكبر يخوض تجاربه ويراكم ذاكرته فيها.

كل عام يكون هناك طلاب سوريون يتفوقون في دراستهم، ومنهم من يبرع في مهنةٍ اختارها، أو وظيفةٍ انتسب إليها. وهذا يدلّ على أن الشعب السوري يستحق حياة جديرة بإنسانيته، لكن مصيره مرتهنٌ إلى أطراف صراعٍ كلها لم تأبه به وبحياته وكرامته، فكان أن دمّرت بلاده وخسر حياته ووطنه في الآن نفسه. الوضع الكارثي الذي يعيشه السوريون اليوم يقتل أي أملٍ بأن يكون لهذا الجيل الذي يكبر على وقع الحرب والخراب فرصة في تحقيق طموحه أو فرصة التعليم بالشكل الذي يفجّر طاقاته الكامنة، صار الشاغل الوحيد هو لقمة العيش المعجونة بالقهر والذل. ومع هذا، الحصول عليها مكلف وشاق. لم يعد أطفال سورية يحلمون بشيء، بل صاروا ينتظرون رغيف الخبز مغموسًا بالشاي ليسدّ جوعهم، ولم يعد شبابها يديرون وجوههم صوب أي طموحٍ أو حلم، حياة خاوية تبتلعهم وتجرفهم إلى دوامة اليأس الطاحنة. من يتخرّج من الجامعات لا أمل لديه في فرصة عمل، فمعدل البطالة يفوق الوصف، وإذا تعثر الشاب بفرصة عمل، فالدخل يكاد لا يعادل ثمن لعبةٍ يقتنيها طفل صغير في بلدان العالم التي تحترم مواطنيها، وتضمن حقوقهم وحقوق أطفالها.

في المحصلة، الحرب التي دمرت البلاد تسع سنوات، وقبلها ما فعله الاستبداد والقمع والفساد في هدر الحقوق، أوصل البلاد إلى الهاوية، ليأتي قانون قيصر ويطلق النار على ما تبقى، وإمعانًا في مأساة هذا الشعب، انقسم من جديد بشأن هذا القانون الذي سيدفع هو نفسه ثمنه، والكل يعرف أن لأميركا غايات واضحة لا تخفيها في سورية، محاربة الإرهاب كما تدّعي، بسببه وضعت يدها على نفط سورية وقمحها، وإخراج إيران من المنطقة أو قطع أيديها عن الوصول إليها. وهي تفعل بكل الطرق، ومستعدة لأن تبيد الشعب السوري وشعوبًا غيره من أجل ذلك، وهذا لا يعني أن وجود إيران في سورية مرحب به، وإغراق روسيا أكثر في الحمأة السورية، وربما في آخر أولوياتها تحقيق قرار مجلس الأمن 2254. ولو كانت فعلاً حريصة على الشعب وعلى إطلاق العملية السياسية وإيقاف الحرب، لكانت تحرّكت قبل سنوات، فهي تعرف هدفها تمامًا، وتضرب عرض الحائط بالمجتمع الدولي والقرارات الدولية، مثلما أعلنت أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ومثلها الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فلماذا تأخرت كل هذا التأخير، وهي تعرف دبيب النملة كيف كان ويكون في سورية، وتعرف كل دهاليز الحرب وكل سقطاتها ومن كل الأطراف.

يمكن أن يتفهم العاقل موقف العامة وطريقة تعاطيهم مع القانون، من دون أن يمتلكوا الوعي السياسي والقدرة على فهم الأمور وفهم الصيغ السياسية والصيغ التي تخرج فيها القرارات الدولية بكل أشكالها. ويمكن أن يتفهم حرقة الناس المنكوبين على طرفي الصراع في سورية، فالمستفيدون من الصراع، أو الذين لم يتأثروا ولن يتأثروا بكل التغييرات الدراماتيكية الحاصلة هم قلة، وهم يشكّلون الشريحة الفاسدة المستفيدة من الحرب وإطالة أمدها. ولكن ما يستدعي الوقوف عنده أن تنزلق النخب إلى تحليلٍ وفهم محدوديْن لردة فعل الناس البسطاء، فخطاب النخب ومقالاتهم وأقوالهم هي ما تحرّك ضمير الجماهير وتثير نوازعهم، وتسعى إلى صياغة وعي يكون بمثابة أرضيةٍ لرأي عام يُبنى عليه لاحقًا. وهذا ما سوف يعمّق الهوّة بين فئات الشعب السوري، حتى بعد تقسيمه على مناطق نفوذ متناحرة. ليس من يهلّل للقانون مرتهن وعميل، وليس كل من يستنكره لأن الشعب سيدفع ثمنه خائنٌ للوطن وقضايا الشعب ومؤيد للنظام.

نجاح الشبان السوريين في الخارج مدعاة للفخر، وبلسمٌ لجراح اليأس والقهر والهزيمة التي يعاني منها السوريون. ولكن هل يكفي أن يكونوا سفراء لوطنٍ صار في الذاكرة؟ سورية اليوم ساحة صراع دولي وإقليمي، وهي مقسّمة إلى مناطق نفوذ واحتلالات، وطاقات أبنائها مهدورة ومحروقة بالكامل. من الأجدى أن تتلاقى النخب، وأن تضع نصب عينيها أن الإنقاذ، ومن بعده البناء، يتطلبان خطة عمل لتحقيق أهداف عريضة. سورية بحاجة إلى تفكيك (وتفتيت) أنظمتها كاملة، سياسية واجتماعية وإدارية ومعرفية. والوقت لم يعد يمهل، فقد خسرنا جيلاً كاملاً في الحرب، والجيل القادم ولد على وقعها، وفي زمن القتل والجوع والتشرّد، وبعيدًا عن التعليم والتأهيل، فهل يمكن المقامرة بجيل آخر بعد هذا كله؟

المصدر: العربي الجديد