أطلق انتصار حركة “طالبان” المذهل في أفغانستان موجة من الغضب ضد الرئيس جو بايدن، إذ وجّه منتقدون انتقاداً إلى إدارته شمل سوء تدبير انسحاب القوات العسكرية والإضرار بمصداقية واشنطن العالمية، إضافة إلى أمر آخر يتمثّل في ترك فراغ إقليمي في آسيا الوسطى، ستتولّى روسيا والصين ملأه بحماسة. وفي ذلك الصدد، أورد تقرير صحافي أن “أعداء أميركا الكبار أطلقوا صيحات ترحيب عقب انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة”.

في المقابل، يفوت أولئك المنتقدون أن آسيا الوسطى لم تعُد تلك المنطقة المملوءة بالفوضى على غرار وضعيتها قبل 20 عاماً، حينما تولت “طالبان” الحكم ضمن عزلة دولية. حاضراً، ثمة نظام إقليمي يستطيع أن يستوعب الغياب الأميركي. لقد أحدث غزو أميركا لأفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، تحوّلات جذرية في الحركية السياسية لدى دول آسيا الوسطى، إذ تعلّم جيران أفغانستان كيف يتعاملون مع مطالب الولايات المتحدة المتناقضة غالباً، ومع نظامها العالمي الليبرالي، وفي الوقت ذاته كيف يدعمون ردود الصين وروسيا ضد الوجود العسكري الأميركي المستمر. ونتيجة لذلك، تُعتبر آسيا الوسطى حاضراً منطقة متعددة الأقطاب يؤثر فيها عدد من الدول عبر منظمات جديدة وقواعد وشبكات تتلاقى وتتنافس مع تلك التابعة للولايات المتحدة وحلفائها.

وبعيداً من الفراغ السياسي، ثمة مجموعة من المنظومات التي يرى فاعلون في آسيا الوسطى باقتناع متزايد، أنه يجب استخدامها بغية حكم منطقتهم. علاوة على ذلك، لا تزال هناك ضمن ذلك النظام الجديد أدوات يستطيع صانعو السياسة الأميركية استخدامها في المضي قدماً بأجندة أكثر تواضعاً وتركيزاً. لم تعُد الولايات المتحدة في منافسة محلية مباشرة مع الصين وروسيا، وهناك فرصة ضئيلة في عودة القوات الأميركية إلى المنطقة بأعداد كبيرة ضمن أي وقت قريب. ومع ذلك، تستطيع واشنطن أن تقدّم أشكالاً بديلة من المشاركة، تحديداً في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والمساعدة في مكافحة الفساد ومساعدات الصحة العامة، مع ثقتها بأنها لا تزال لاعباً مهماً، وإن لم تعُد لاعباً لا غنىً عنه.

أيام المجد

مباشرة بعد حوادث 11 سبتمبر، أمّنت الولايات المتحدة قواعد عسكرية ومسارات جوية وصفقات لوجستية عبر آسيا الوسطى بغية دعم حملتها في أفغانستان. في المقابل، أثارت تلك الشراكات الجديدة، خصوصاً المنشآت الرئيسة في أوزبكستان وقرغيزستان، مخاوف بشأن كيفية تأثير الدعم الأميركي في السياسات الداخلية بتلك الدول. مثلاً، رأى إسلام كريموف، رئيس أوزبكستان المستبد، في شراكته الجديدة مع الولايات المتحدة فرصة لإضفاء الشرعية على حملته الداخلية ضد المتشددين الإسلاميين. وفي قرغيزستان، قدّم الوجود العسكري الأميركي شرعية دولية مماثلة للرئيس عسكر أكاييف الذي أضرّت ممارسته للمحسوبية سمعته باعتباره الإصلاحي الوحيد في المنطقة.

وعلى نحو مماثل، تُرجم الدعم الأميركي بتدفق مستمر للمساعدات الخارجية إلى عدد من الدول الصغيرة. تمحور الهدف من ذلك الدعم حول تعزيز برامج مكافحة الإرهاب المحلية وجهود مكافحة المخدرات وأمن الحدود، وصُمّمت تلك الجهود كلها بهدف مساعدة المجهود الحربي الذي تقوده الولايات المتحدة وتقديم ثمن ملموس مقابل السماح باستخدام القواعد العسكرية. في المقابل، ولّدت الشراكة مع الولايات المتحدة وحلفاء “ناتو” الآخرين تأثيراً معاكساً، إذ أتاحت لدول آسيا الوسطى صنع بصمتها الخاصة، عبر ما سُمّي بـ”سياسات خارجية متعددة الأبعاد” التي تشمل أن تسعى كل دولة إلى خلق توازن في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا من طريق التذرع بالتأثير المحتمل للقوى المتنافسة، بالتالي الحفاظ على الدعم الخارجي [المقدم إلى دول آسيا الوسطى].

بالتالي، سرعان ما تقبلت الصين وروسيا الدخول المفاجئ للولايات المتحدة إلى آسيا الوسطى الكبرى، مع امتلاكهما أسبابهما الخاصة في ذلك القبول. تذكيراً، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس جورج دبليو بوش عقب هجمات 11 سبتمبر مقدماً الدعم الروسي للحملة في أفغانستان. وخلال اجتماع مع بوش في تكساس في نوفمبر (تشرين ثاني) 2001، أكد بوتين أنه غير قلق بشأن استخدام الولايات المتحدة وجودها العسكري الجديد بهدف كسب نفوذ جيوسياسي إضافي. وفي ذلك الوقت، اعتبر الرئيس الروسي الشراكة مع الولايات المتحدة فرصة في تقديم موسكو كلاعب عالمي مهم ومحاور إقليمي. وبانتهازية أيضاً، رحّبت الصين بالوجود العسكري الأميركي، واستخدمته لإعادة تصنيف مجموعات الإيغور في شينجيانغ كفروع من تنظيم “القاعدة”، ما جعلها بالتالي أهدافاً مشروعة في الحرب على الإرهاب. وامتثل المسؤولون الأميركيون. ووافقوا على طلب بكين وضع “حركة شرق تركستان الإسلامية” على القائمة السوداء للإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأميركية والسماح للمحققين الصينيين باستجواب السجناء الإيغور في معتقل خليج غوانتانامو.

وفي غضون أشهر، بدا أن التدخل العسكري أعاد تشكيل آسيا الوسطى الكبرى. ففي طرفة عين، دحرت واشنطن حركة “طالبان” ووسعت وجودها الإقليمي، وأقامت سلسلة من الشراكات الأمنية الجديدة. وتالياً، دعمت دول آسيا الوسطى التحالف الدولي في أفغانستان عبر سحق المتشددين الإسلاميين وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وكذلك سمحت لمنظمات المجتمع المدني التي دافعت علانيةً عن حقوق الإنسان وعارضت الفساد، بالعمل على أراضيها. من منظور أميركي، بدا المستقبل مشرقاً.

تبخّر الحلم

لم يصمد طويلاً ذلك الموقف المتفائل بشأن دور الولايات المتحدة في آسيا الوسطى. لقد شكّل التدخل الأميركي ذروة نفوذ واشنطن في القارة الأوروآسيوية. ومباشرة بعد إطاحة “طالبان”، تقريباً، بدأ المسؤولون الأميركيون يواجهون تناقضات وجودهم الإقليمي المتوسع. وفي ذلك الصدد، سرعان ما اصطدمت ضرورة الحفاظ على الشراكات الأمنية مع حكومات آسيا الوسطى بالرغبة بتعزيز الحقوق السياسية الأساسية وتحسين الحوكمة. وكذلك دفع الوجود العسكري الدائم للولايات المتحدة الصين وروسيا إلى تطوير مؤسسات ومعايير وممارسات منافسة، من بينها منظمات أمنية كـ”منظمة شنغهاي للتعاون” و”منظمة معاهدة الأمن الجماعي” التي تقودها روسيا.

على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أملوا في أن يشجع التعاون الأمني الدول التي استضافتهم في آسيا الوسطى على الإصلاح، إلا أن ما حدث جاء على عكس ذلك. في أوزبكستان، شدّد كريموف حكمه الاستبدادي بتمديد فترة رئاسته وزيادة تضييق الخناق على المعارضة السياسية الداخلية كلها. وتكشّف سريعاً أن أجهزة الاستخابرات الأوزبكية تعاونت مع الوكالات الأميركية في سلسلة من “عمليات التسليم الاستثنائي”، على غرار اختطاف واستجواب المشتبه فيهم بالإرهاب، ما أثار تساؤلات فحواها أن التعاون الأمني مع واشنطن يشجع على القمع بدلاً من كبحه.

وبصورة مماثلة، أضرت التوترات الإقليمية الجديدة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى، على غرار ما نجم عن “الثورات الملونة” في جورجيا (2003)، وأوكرانيا (2004)، وقرغيزستان (2005)، حينما انهارت سلسلة من الحكومات الفاسدة في أعقاب احتجاجات ضد انتخابات مزورة. وخوفاً من سيناريو مماثل، قتلت قوات الأمن الأوزبكية مئات المتظاهرين في مدينة أنديجون الشرقية في مايو (أيار) 2005. نتيجة لذلك، تدهورت العلاقات الثنائية بين طشقند وواشنطن بسرعة، إذ دان المسؤولون الأميركيون العملية ودعوا إلى إجراء تحقيق دولي. في المقابل، قلّصت الحكومة الأوزبكية نشاطات القاعدة العسكرية الأميركية وطردت المنظمات الغربية غير الحكومية. وفي ظل رفض الولايات المتحدة تقديم مزيد من الفوائد المباشرة، عمدت أوزبكستان إلى تفعيل بند إنهاء القاعدة الأميركية في أواخر يوليو (تموز)، وغادرت القوات الأميركية في غضون بضعة أشهر. في 2006، انضمت طشقند إلى “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” بقيادة روسيا، ما عزّز انفصالها عن واشنطن.

في قرغيزستان المجاورة، تعامل المسؤولون الأميركيون أيضاً مع سلسلة من المشكلات السياسية التي تضمنت إثارة تساؤلات حول وضع القاعدة الأميركية في ماناس التي تُعتبر منشأة انطلاق بالنسبة إلى جميع العسكريين الأميركيين تقريباً ممن يتنقلون من وإلى أفغانستان. بعد ثورة 2005 التي أطاحت أكاييف، أصبح الرئيس الجديد كرمان بك باكييف، قمعياً وفاسداً بشكل متزايد، مستفيداً من بيع الأصول التي تسيطر عليها الدولة وتشجيع غسيل الأموال بشكل نشيط. وبالنسبة إلى باكييف ورفاقه، شكّلت قاعدة “ماناس” والعقود المرتبطة بها فرصة كبيرة لجني أرباح خاصة. ومع ذلك، أُجبر المسؤولون الأميركيون على دعم النظام علناً كشريك مهم في أفغانستان.

وفي سياق محاولة تقليص نفوذ الولايات المتحدة في آسيا الوسطى، استغلت الصين وروسيا التوترات بين واشنطن والحكومات الإقليمية كي تطوّرا مؤسساتهما الخاصة في المنطقة. وفي ذلك الصدد، وسّعت روسيا أنشطة “منظمة معاهدة الأمن الجماعي”، وأنشأت قاعدة جديدة قريبة من المنشأة الأميركية في “ماناس”، وأبرمت اتفاقاً مع طاجيكستان بشأن نشر أكثر من 5000 جندي في أراضي ذلك البلد. في سياق متصل، أصبحت “منظمة شنغهاي للتعاون” التي تأسست في 2001 من قبل الصين وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، معادية لأميركا بشكل متزايد. وطوّرت المنظمة عدداً من المبادرات الإقليمية، بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية كل عامين وإنشاء مركز خاص بها لمكافحة الإرهاب في طشقند.

مع تدهور العلاقات الأميركية الروسية، حاول الكرملين بجرأة رشوة باكييف بحزمة تمويل واستثمار طارئة بقيمة ملياري دولار على أمل أن يغلق الرئيس القرغيزي القاعدة الأميركية في “ماناس”. حينما أعلن باكييف، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في 2009 عن خطط إغلاق المنشأة [الأميركية]، سارع المسؤولون الأميركيون إلى إنقاذها، إذ وافقوا في النهاية على مضاعفة الإيجار أربع مرات تقريباً إلى 63 مليون دولار سنوياً وإعادة تسمية القاعدة “مركز ماناس ترانزيت” بهدف التقليل من أهمية دورها العسكري. في المقابل، لم تتقبل موسكو لعبة باكييف المزدوجة ورحبت بإسقاطه في العام التالي.

في مسارٍ موازٍ، ثار ردّ فعل عنيفة حيال الجهود التي قادتها الولايات المتحدة بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال ربط أفغانستان بآسيا الوسطى وجنوب آسيا، إذ لم تؤدِّ تلك الطموحات النبيلة لسوى تسريع المشاريع المضادة المدعومة من الصين وروسيا، وجاءت [المشاريع] أكثر واقعية وممولة بشكل أفضل. ولم يكُن من قبيل المصادفة أن إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ عن “مبادرة الحزام والطريق” في 2013، صدر في “جامعة نزارباييف” في كازاخستان. وكجزء من “مبادرة الحزام والطريق”، تواصل الصين استثمار مليارات الدولارات في خطوط الأنابيب والطرق والسكك الحديدية الجديدة الرامية إلى ربط آسيا الوسطى مع غرب الصين. في صورة موازية، عجّلت روسيا مبادرتها الاقتصادية الإقليمية المسمّاة “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”. وكذلك استخدمت موسكو وضعية ملايين العمال المهاجرين من آسيا الوسطى في روسيا، في الضغط على الحكومات الإقليمية.

مع حلول منتصف 2010، أدّت الحرب والتدخل الدولي إلى قلب النظام السياسي في آسيا الوسطى. أصبحت الحكومات والجماهير متشككة بشدة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتناقض قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما سحب معظم القوات الأميركية من أفغانستان بشكل حاد مع الانخراط الصيني والروسي المكثف [في آسيا الوسطى]. وغادرت آخر القوات الأميركية “ماناس” في 2014، تاركة موسكو كي تكون الراعي الأساسي لقرغيزستان. وبسرعة أيضاً، تماشى التوجّه الجيوسياسي في دول آسيا الوسطى، مع المبادئ غير الليبرالية في “منظمة شنغهاي للتعاون”، التي سعت إلى مكافحة “التطرف والإرهاب والانفصالية”، ورفعت مبدأ عدم التدخل فوق كل شيء آخر.

الاستبداد الآن

مع خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، أضحت دول آسيا الوسطى التي استضافت منشآت عسكرية أميركية أقوى مما كانت عليه قبل عقدين، لكنها لم تصبح أكثر ديمقراطية. ورسّخ استيلاء “طالبان” على السلطة الميول الاستبدادية في طاجيكستان وأوزبكستان، حيث عزز الحكام هناك حدودهم في وجه اللاجئين الأفغان، وحشدوا جيوشهم تحسباً لنزاعات حدودية محتملة. في المقابل، بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل 20 عاماً، أصبحت دول آسيا الوسطى وداعموها الجدد، أكثر براغماتية في ما يتعلق بعلاقتها مع “طالبان”. ويبدو الآن أن القادة الإقليميين ملتزمون حقاً معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية في أفغانستان.

في ذلك الصدد، تعتبر الصين وروسيا انسحاب الولايات المتحدة بمثابة ضربة لقيادة واشنطن العالمية، وكلاهما صعّدتا من أنشطتهما الأمنية خلال الأزمة الأخيرة. في العملية الإقليمية الثالثة لموسكو منذ يوليو، أجرت القوات الروسية تدريبات مشتركة مع القوات الطاجيكية والأوزبكية في أوائل أغسطس (آب) بالقرب من الحدود الطاجيكية الأفغانية، فيما أجرت القوات الصينية مناورات عن مكافحة الإرهاب في طاجيكستان بعد ذلك بمجرد بضعة أيام.

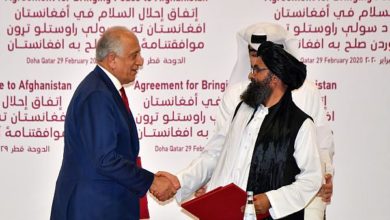

في الواقع، تعمل بكين وموسكو الآن على تنسيق سياساتهما بشأن أفغانستان. لقد تفاوضتا كلاهما مع “طالبان” التي تبدو الآن أنها ترحب بمقدار من المشاركة الخارجية، إذ تسعى المجموعة إلى الحصول على اعتراف دولي. فبعد فرار مئات الجنود الأفغان إلى طاجيكستان في أوائل يوليو، زار أعضاء وفد من الحركة موسكو بهدف طمأنة المسؤولين الروس بأنهم سيحترمون الحدود الدولية ويضمنون أمن المسؤولين والبعثات الدبلوماسية في أفغانستان. بعد أيام قليلة، دعا الممثل الخاص لبوتين في أفغانستان كابول إلى التفاوض بصورة فاعلة مع “طالبان”.

في موازاة ذلك، أعلنت الحركة أنها ترحب بالاستثمارات الصينية وجهود إعادة الإعمار، مقابل دعم حملة بكين على مناطق شينجيانغ الحدودية وجماعات الإيغور. ويمكن للصين وروسيا الآن أيضاً استخدام إمكانية الاعتراف الدولي بحركة “طالبان”، وإزالتها عن قائمة الإرهاب التي أقرّتها الأمم المتحدة، كوسيلة ضغط لانتزاع ضمانات لمصلحة أجنداتهما الإقليمية. لقد وفّرت أفغانستان الآن لشي وبوتين ساحة أخرى يستطيعان فيها توسيع شراكتهما الاستراتيجية ومتابعة برنامج مشترك من المبادرات الاقتصادية والأمنية المتداخلة.

عهد جديد؟

سيؤدي انسحاب واشنطن وفشلها في بناء دولة أفغانية شرعية إلى تغذية سردية تراجع الولايات المتحدة والتنافس بين القوى العظمى. وتُعتبر الدول التي تحتفظ الآن بسفارات في كابول، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا، من بين أشد خصوم الولايات المتحدة. ومع ذلك، يتعيّن على تلك الدول الآن مواجهة التحديات العملية المتمثلة في توفير ضمانات أمنية، وتطوير شبكات اقتصادية والضغط من أجل انتقال سياسي مستدام. واستناداً إلى ذلك، ستظل الولايات المتحدة تمارس نفوذاً دولياً مهماً، يشمل التحكّم في تدفق الدولارات المطلوبة بهدف تجنّب التهافت على سحب الودائع من البنوك لفترات طويلة، وكذلك التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه من “صندوق النقد الدولي”. ومثلاً، يستطيع المسؤولون الأميركيون الضغط على المانحين الدوليين بغية ربط تمويل المساعدات وإعادة الإعمار بانتقال سياسي شامل ومعايير حقوق الإنسان الأساسية.

واستطراداً، سيفتح غياب القوات الأميركية وحكومة صديقة لها في أفغانستان، الباب أيضاً أمام نشوء شراكات دبلوماسية وبروز أجندات إقليمية جديدة. في ذلك الصدد، يمكن للمسؤولين الأميركيين أن يضيفوا أمن أفغانستان إلى مجموعة من القضايا في المفاوضات الثنائية المستقبلية مع باكستان، واستخدام الموضوع ذاته في توسيع أجندة الحوار المعتاد بين واشنطن ودول آسيا الوسطى [المعروف باسم سي 5+1] C5 + 1 . كذلك يستطيع صُنّاع السياسة في الولايات المتحدة التخلي عن ترددهم الطويل في التعامل مع “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” و”منظمة شنغهاي للتعاون” على أساس أنهما مجرد “متاجر نقاش”، والبدء بالتشاور بانتظام مع هاتين المجموعتين بشأن القضايا الأمنية والإنسانية.

على الرغم من احتمال انسحاب القوات الأميركية، لا يزال بإمكان واشنطن أن تظل جزءًا مهماً من مستقبل أفغانستان وآسيا الوسطى. بعد التحرّر من الحساسيات السياسية المتعلقة بالتعامل مع حكومة تابعة لها، يمكن لصنّاع السياسة الأميركيين أخيراً التعامل مع المنطقة بطريقة أكثر إنصافاً، ويشمل ذلك السعي الحثيث لتحقيق أجندة مكافحة الفساد مع التركيز على كبار المسؤولين الأفغان ممن اختلسوا الأموال الأجنبية. وربما يكون عصر التدخل العسكري الأميركي في آسيا الوسطى انتهى، لكن ذلك لا يعني أن نفوذ واشنطن يجب أن يختفي أيضاً.

ألكسندر كولي، مدير “معهد هاريمان” في جامعة كولومبيا، إضافة إلى كونه أستاذ “كلير تاو” للعلوم السياسية في “كلية بارنارد”.

المصدر: اندبندنت عربية